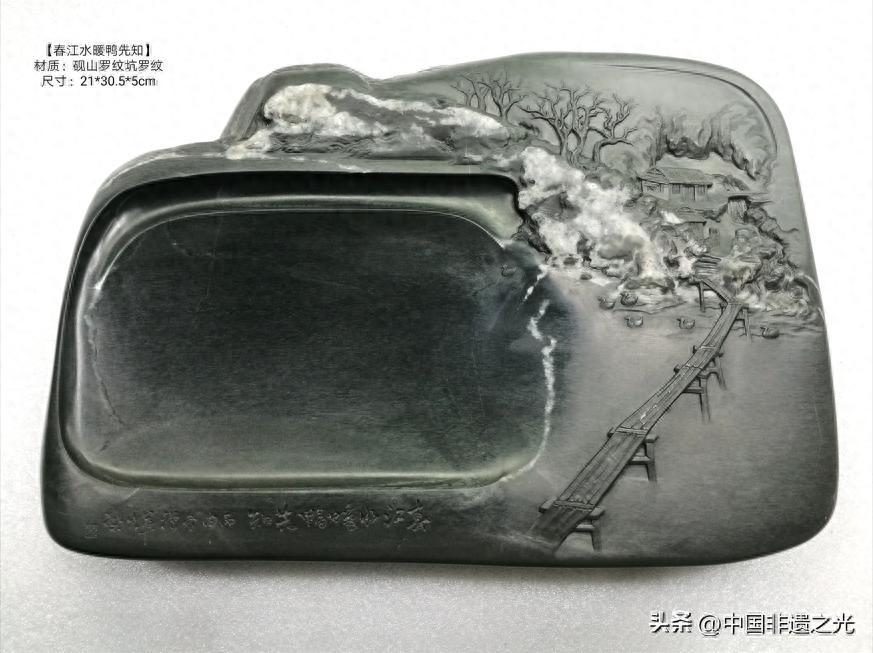

歙硯:從時光深處走來

文:解瑩

關於歙硯的起源,人們一般認爲是唐代。宋人洪景伯《歙硯譜》記載,唐開元年間,歙州獵戶葉氏逐獸至長城裏,見疊石如城,瑩潔可愛,攜歸成硯,由此歙硯始聞天下。然而,隨着研究的深入,有一些學者認爲,歙硯極有可能始於漢代,晉代及南北朝時期不斷出現,唐宋時期已經遍及中華大地。唐開成五年(840 年)的箕形歙硯石質細潤、色澤清純,是早期歙硯的珍貴遺存。

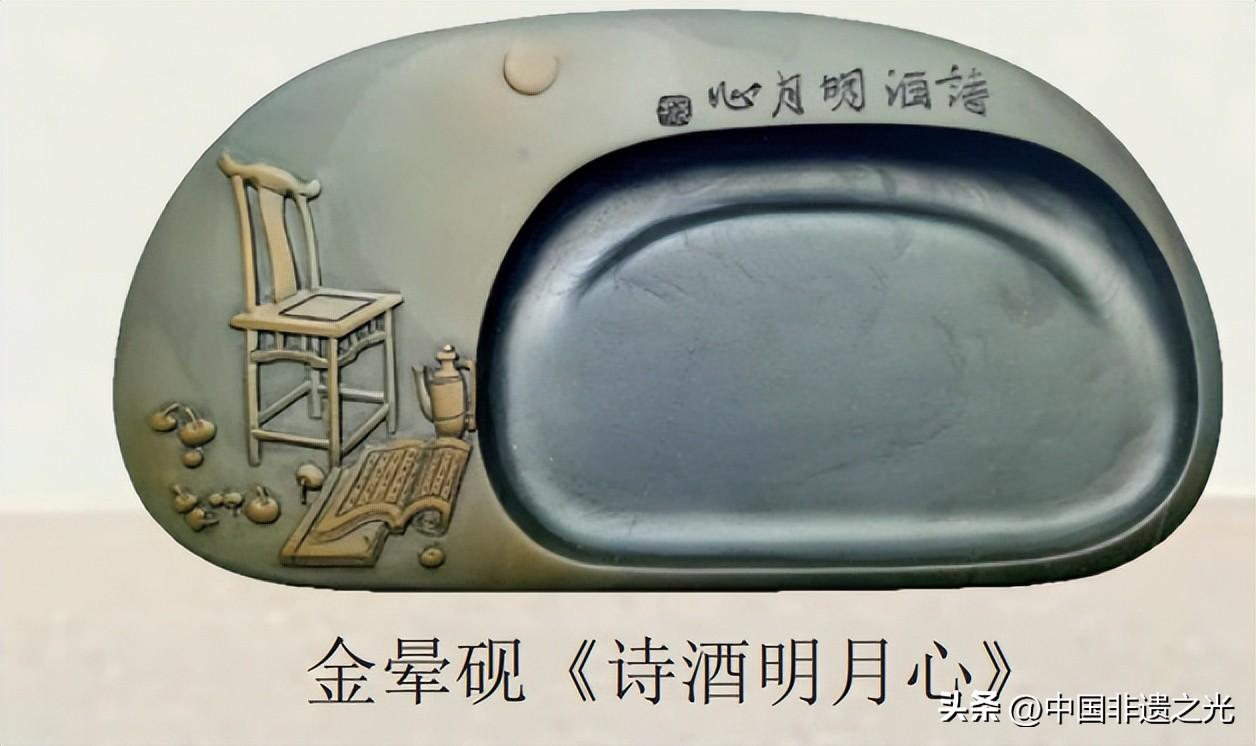

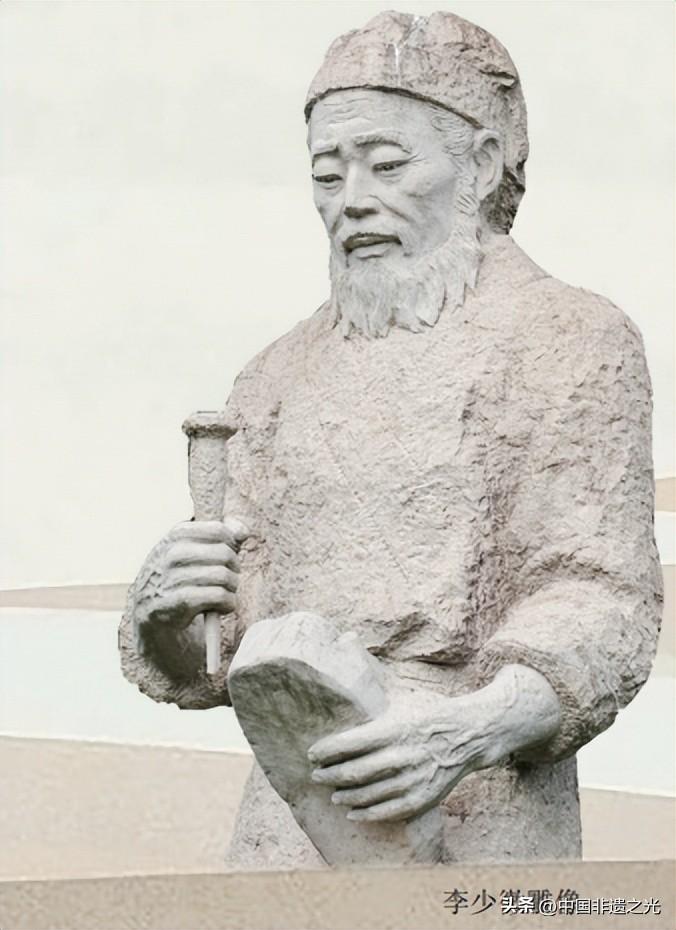

南唐時期,歙硯大受歡迎。中主李璟精意翰墨,寶重歙石,專門在歙州設置了硯務,選硯工高手李少微爲硯務官,負責督採歙石,歙硯成爲貢品。由於國主的重視,歙州一帶的制硯業更爲興旺,歙硯的身價扶搖直上。後主李煜對歙硯更是推崇,將其譽爲“天下冠”。由帝王設置硯務官督採硯石,這是歙硯在中國硯史上寫下的輝煌一頁。

宋代,歙硯進入大發展時期,品種增多,精硯不斷湧現,其名色之多、質地之細、雕鏤之工,爲諸硯之冠。宋代歙硯線條明快、整體渾厚,所刻人物多爲單線陰刻,也有將刻線和半浮雕結合的。南唐敗亡後,歙石開採曾一度停滯。宋景祐年間(1034—1038 年),歙州太守調查到河水已經淹沒南唐歙硯硯坑,便“改其流,使由別道行”,使老坑坑口重新露出水面,歙石得以大規模復採。經過幾任太守、縣令的努力,水舷坑、水蕨坑、眉子坑等名坑硯石得以重見天日。

元代歙硯基本上延續了宋代歙硯的形式,但是略顯粗獷和拙樸。元代是中國歷史上第一個由少數民族統治的朝代,馬背上的民族粗獷雄渾的審美觀念對中原文化產生了一定的影響,並且在歙硯發展史上留下了特色鮮明的時代印跡。這一時期,歙石的開採基本上是在宋代舊坑的基礎上進行的,由於過度開採,很快虧空,此後便長期處於停採狀態。面對硯石匱乏的局面,硯工們只好沿河流撿拾殘圭斷璧來制硯,但遠遠不能滿足需求。

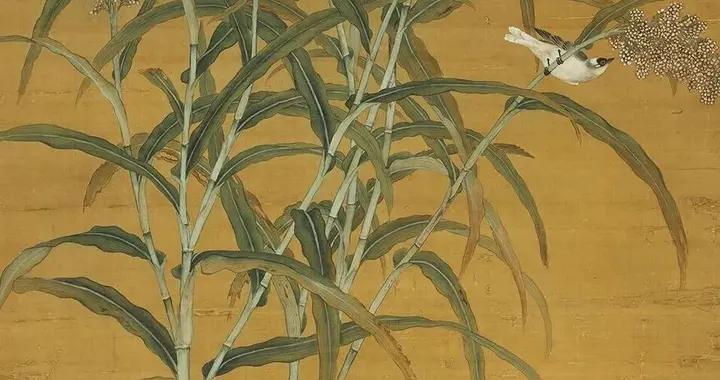

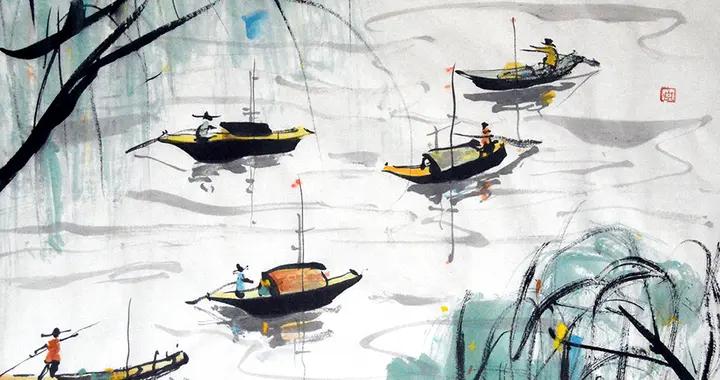

明清時期,歙硯轉向藝術化發展。社會的不斷進步和生產技術的日益提高爲歙硯的發展提供了堅實的保障,而徽州(宋宣和年間改歙州爲徽州)木雕、石雕、磚雕等技藝的融入使歙硯兼具實用性與觀賞性,成爲文人雅士珍藏的藝術品。清道光年間(1821—1850 年),歙硯作爲貢品被定期獻給朝廷。清末至近代,由於社會動盪等原因,歙硯再次陷入沉寂。

20 世紀 60 年代,歙硯製作工藝迎來新生。當地政府組織專業團隊系統調查古硯坑,運用現代科技解析硯石特性,使硯石資源得到進一步的開發和利用。改革開放後,歙硯備受重視,獲得政策和資金扶持。2006 年,歙硯製作技藝入選首批國家級非物質文化遺產名錄。 如今,歙硯從時光深處走來,正向着更加美好的未來進發。