古人“避暑指南”,沒空調怎麼過夏天?

沒有空調的古代,古人如何熬過苦夏呢?

當現代人抱着空調“續命”時,古人早就研發出一套硬核避暑指南——從戰國時期的“青銅冰箱”,到唐代的“空調房”,再到清代的“竹夫人”……

今天,我們就來看一看古人如何用智慧對抗酷暑,有的降溫小妙招甚至令現代人也驚歎不已!

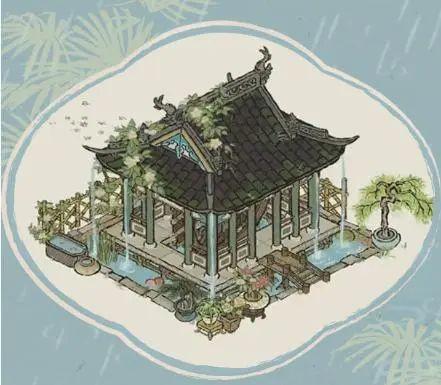

圖 | 清·汪琨楊逸合作《荷亭消夏圖》 | 現藏於臺北故宮博物院

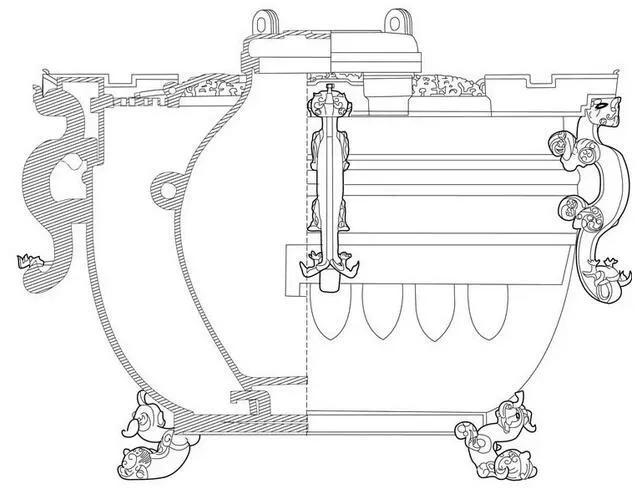

在湖北曾侯乙墓出土了一件長76釐米、寬76釐米、高63.2釐米,雙層方形的青銅盛酒器,命名爲“青銅冰鑑”。

這是一件戰國時期的青銅酒器,距今有着兩千四百多年的歷史。它是一件構思精巧,實用性與藝術性高度統一的酒器。

銅冰鑑是雙層結構,鑑內套有一缶。鑑與缶的組合,還設有專門的機關。用這種套和的結構,古人將美酒單獨存放於缶內,鑑腹之內便可另藏玄機。

夏天的時候,人們在青銅冰鑑的鑑和缶之間裝上冰,夾層內的冰就會將內層的美酒變涼,做成“冰鎮酒”,喝一口清涼解暑……

唐代的“自雨亭”“含涼殿”,可以說是古代的空調房。

據《唐語林》卷四記載:“玄宗起殿,……時毒方甚。上在涼殿,座後水激扇車,風獵衣襟。……四隅積水簾飛灑,座內含凍。”

唐玄宗當時就有專門的“涼殿”,利用水力驅動風扇、蒸發散熱的原理,爲室內帶來了“含凍”的空調房的感覺。

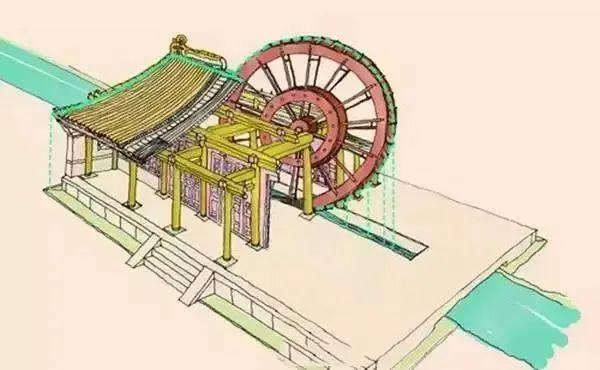

唐代“自雨亭”“含涼殿”這些精巧的建築通常依水而建,通過一套獨特的水循環系統實現降溫——藉助類似水車的機械裝置將活水提升至屋頂,隨後水流順着屋檐潺潺而下,形成一道天然的“水幕簾”。源源不斷的水流不僅帶走了暑熱,更讓涼意滲透進建築的每個角落,爲古人營造出清涼宜人的避暑空間。

圖 | “自雨亭”“含涼殿”的運作原理效果圖 | 來源於澎湃新聞

圖 | “自雨亭”“含涼殿”的運作原理效果圖 | 來源於澎湃新聞

古人夏天也喫刨冰?不止,古人的夏日冰飲花樣可不少!

首先是各種冰鎮水果。《甕牖閒評》載,“藏雪之處,其中亦可藏酒及柤梨橘柚諸果,久爲寒氣所浸,夏取出光彩燦然如新”,在存放冰雪的地方順便存放酒、水果,夏天再取出來就是冰鎮水果啦。宋代人還會將西瓜等水果泡入泉水、井水中冷浸,陸游《夏日晚興》就寫道“泉冷甘瓜開碧玉”,喫過井水西瓜的小夥伴都知道有多涼爽吧!

圖 | 《清明上河圖》中的飲子攤 | 來源於央視新聞

此外,據《武林舊事·涼水》所記,甘豆湯、椰子酒、豆兒水、鹿梨漿、滷梅水、姜蜜水、木瓜汁、荔枝膏水、苦水、雪泡縮皮飲、香薷飲、五苓大順散、紫蘇飲……等等,都是宋代頗爲流行的夏日冷飲。

另外,宋代還湧現出季節性限定的冰鎮甜品,諸如冰雪冷原元子、綠豆甘草冰雪涼水、冰雪涼水枝膏、雞頭穰冰雪、白醪涼水、黃冷糰子、真珠元子、金橘水團、蜜糉冰團、冰乳酪、酥山(宋沿襲唐)等……這些解暑小食不僅聽起來美味,還爲當時的人們在酷暑中帶來難得的清涼與愜意。

圖 | 侍女手中即爲“酥山”(章懷太子墓壁畫) | 來源於央視新聞

竹夫人又叫竹夾膝,最早在唐代有所記載,是古人的居家避暑神器。

用打磨光滑的竹條編製成長約1米的圓柱,由於整體鏤空,根據“弄堂穿風”的原理,風從一端孔洞吹進來,再從另一端流出,起到很好的降溫效果,古人懷抱它入睡,以此消暑度夏,還會在中間擱些薄荷、梔子花、茉莉花等解乏提神的香草。

圖 | 竹夫人 | 來源於觀察者網

從青銅冰鑑到水力涼殿,從各色冰飲到竹夫人……不管你是達官貴人,還是平民百姓,在沒有科技加持的夏天,都可以找到屬於自己的避暑妙招!

怎麼樣,古人的避暑妙招,你最想嘗試哪一樣?

編輯:劉夢迪、李天琪