太陽系的穩定,究竟能維持多久?

(受訪者供圖)

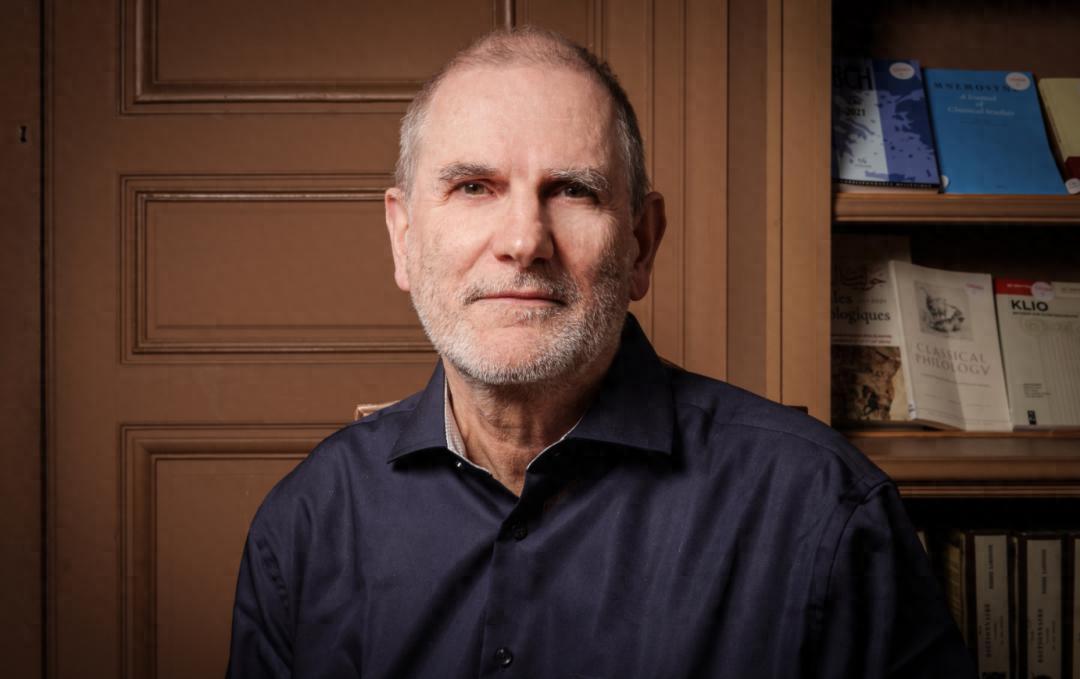

Jacques Laskar教授證明太陽系的長期演化是混沌的,精確軌道預測存在內在時間極限。

撰文|李明松 趙維傑

● ● ●

雅克·拉斯卡(Jacques Laskar,1955年生)是著名的法國天文學家和天體力學家,現任法國國家科學研究中心(CNRS)研究主任、巴黎天文臺研究員。他的工作顯著推動並深化了人類對太陽系長期動力學行爲以及地球氣候演化背景的認識。

1989年,他從數學上揭示太陽系軌道在長時間尺度上具有混沌特徵,是無法精準預測的。他還計算併發布了一系列天文軌道解,爲地質年代學中的天文校準奠定了關鍵基礎。憑藉這些開創性貢獻,他屢獲殊榮,當選爲法國科學院院士,並有一顆小行星以其名字命名(18605 Jacqueslaskar)。

近年來,他聚焦於AstroGeo研究項目,致力於利用地質記錄反演遠古天文軌道參數,從而在地質時間尺度上對太陽系行星軌道演化給出更可靠的約束和重建。

2025年12月,《國家科學評論》(National Science Review, NSR)在北京對Laskar教授進行了專訪。在採訪中,他分享了對太陽系過去、現在和未來的理解,討論了他的當前研究,並回顧了自己不同尋常的職業生涯——從高中數學教師向科學家的轉型之路。

01 太陽系的混沌本性

NSR:如果讓你來描述太陽系,把它的演化歷史、現有結構、內在特性等都納入考慮,你腦海浮現出的最鮮明的圖景是怎樣的?

Laskar:在我看來,太陽系目前所呈現的結構,可以看作是一個長期自組織過程的結果。在形成早期,太陽系中可能存在比今天更多的行星,整體動力學狀態非常不穩定,行星之間還會發生碰撞。每次碰撞之後,系統結構都會變得更加穩定,行星軌道相互交叉的概率會降低。

人們通常認爲,太陽系歷史上最後一次重大行星碰撞事件創造了月球:地球與一個原本位於地球與火星之間的火星大小的天體發生了劇烈撞擊。

在一系列碰撞事件之後,太陽系最終進入了一種接近動力學“不穩定邊緣”的狀態。在這種狀態下,行星之間的直接碰撞在短時間尺度上極不可能,但在與行星系統年齡相當的時間尺度上,並不能被完全排除。

1994年,我基於對太陽系長期動力學行爲的分析,提出許多系外行星系統可能也處於類似的邊際穩定狀態。這意味着行星間的碰撞在原則上是可能發生的,但這種可能性主要體現在與行星系統年齡相當的長時間尺度上。這種狀態也表明,從動力學角度看,現有的行星系統常常是“滿的”,如果再向其中引入額外的行星,很可能會迅速觸發不穩定,甚至導致行星碰撞。

NSR:我們對太陽系的認識,可以爲尋找其他宜居星球提供哪些啓發?

Laskar:1993年,我的研究表明,如果沒有月球的存在,地球自轉軸的傾角將難以保持穩定,可能會在從0°到90°的範圍內無序變化。這意味着,當我們找到一顆位於宜居帶的系外行星,還不能說它會是“第二個地球”,因爲它很可能沒有穩定的自轉傾角。因此,要找到一顆像地球這樣的行星,並不容易。

另一個需要考慮的問題是,基於現有的觀測條件,目前人們主要在小恆星周圍尋找系外行星。然而小恆星的宜居帶非常靠近恆星,在這種情況下,行星往往容易進入潮汐鎖定狀態,這意味着它們總是以相同的一面朝向恆星,就像月亮總是以同一面朝向地球一樣。儘管這並不意味着這些行星上不可能存在生命,但它們肯定會和地球上的生命很不一樣。

NSR:幾個世紀以來,人類對太陽系的看法發生了劇變。這個科學歷程中的關鍵步驟或轉折點有哪些?

Laskar:這個問題說來話長,我儘量簡要總結。1609年,開普勒發表了《天文學新論》,提出行星沿橢圓軌道繞太陽運動。在這種理論中,軌道是固定的,穩定性並不成爲一個問題。

穩定性問題被系統化地提出,主要始於牛頓。1687年他提出萬有引力理論後,就意識到行星之間的相互引力會導致行星軌道擾動。對於這個問題,牛頓提出過一種帶有神學色彩的解釋:上帝需要時不時地返回太陽系,把行星放回到“正確的位置”上去。因此在18世紀,質疑太陽系的穩定性就如同質疑上帝的權威。

到18世紀末,拉普拉斯和拉格朗日爲行星軌道穩定性提供了一個解釋。他們在一階近似下得到一個重要結果:行星間的相互擾動不會改變行星軌道的尺寸。也就是說,橢圓軌道的形狀會緩慢變化併發生進動,但在該近似框架下,這種變化不足以引發軌道交叉和行星碰撞。由此,太陽系的“永恆穩定”又重新獲得了保證。

又過了一個世紀,19世紀末,法國數學家亨利·龐加萊邁出了重要的一步。他證明三體問題是不可積的,無法得到解析解。他揭示可能存在非常複雜的運動,初始的微小差異會隨時間指數放大——也就是我們今天所說的“混沌”。然而龐加萊雖然揭示了混沌行爲的可能性,卻並未據此斷言太陽系也會是混沌的。在當時的理解中,他傾向於認爲潮汐等耗散效應會發揮主要作用,讓太陽系保持穩定。

隨後,在1954到1963年,俄羅斯數學家科爾莫戈羅夫、阿諾德,以及瑞士數學家莫澤證明:儘管系統不可積,但是對於質量足夠小的天體系統,仍有一部分準週期軌道可以長期存在。但正如米歇爾·赫農所示,這一結論僅適用於極小質量的行星——其質量必須小於電子質量,因此該結論難以用於證明真實太陽系的長期穩定性。

下一步就是我在1989年所做的工作。我開發了專用的計算機代數計算工具,把拉普拉斯和拉格朗日的經典解析推廣到更高階,並結合數值積分,對太陽系進行了2億年的模擬研究。結果顯示,太陽系的長期運動並非嚴格的準週期行爲,而是混沌的。混沌意味着微小的不確定性會隨時間指數放大,每1千萬年不確定性增加一個數量級。所以,如果當前的不確定性是15米,經過1千萬年後將放大到150米,這個差異可以忽略不計。但是經過1億年後,它將放大到1.5億公里(15×10¹⁰米),相當於從太陽到地球的距離,這就造成了巨大的不確定性。

2008年,我進一步證明太陽系的行星確實有可能發生碰撞。實際上我在1994年就提出了這個想法,但那時使用的是複雜的方法和分析平均方程,並不具有絕對的說服力。直到2008年,隨着計算能力的提升,我用“暴力方式”證明了這個問題,相關結果發表於《自然》雜誌 [J Laskar et al. Nature 2009; 459: 817–9]。這些計算在很大程度上再現了我1994年的結論,並證明地球有可能在50億年內與水星、火星或金星發生碰撞。

NSR:展望未來,您認爲我們最接近解開哪些太陽系動力學的謎題?哪些方面仍然最難以捉摸?

Laskar:現在我們已經清楚,太陽系在長期尺度上表現出混沌特性。在統計意義上,行星碰撞的概率在50億年內大約是1%。不過,這主要涉及的是軌道最不穩定的行星——水星。至於涉及地球的碰撞概率,目前仍然缺乏可靠估計,而且可以合理地認爲,它要比水星相關的碰撞概率小得多。我認爲在原則上這是可以計算的,但仍需要時間和方法上的改進。

另一個關鍵問題是,如何重建過去大約40億年中行星軌道的演化,也就是回溯從太陽系大致形成直到今天的整個演化歷程。我們可以用統計方法描述這一長期演化過程,但由於混沌行爲的限制,目前我們還無法可靠地重建早於6000萬年前的行星軌道狀態。

02 大海撈針:尋找太陽系的確定過去

NSR:爲什麼我們很難重建太陽系早於6000萬年前的過去狀態?

Laskar:從理論上講,如果我們擁有完全精確的當前行星軌道參數,並且具備無限精密的數值積分方法,那麼原則上可以在任意時間尺度上回溯並得到唯一的行星軌道解。但實際上,這是做不到的。

在2011年的一項研究中,我證明主要的限制因素來自幾顆最大的小行星所引起的擾動,尤其是穀神星和竈神星。它們自身的軌道演化是混沌的,其微小差異可以在不到5萬年的時間尺度上迅速放大10倍。這種不確定性的累積,使得行星軌道的可靠可預測時間尺度被限制在大約6000萬年左右。

這個限制是很難突破的。實際上,即使我們將初始條件和模型精度大幅提升,在可追溯時間尺度上的改善也極其有限。比如把初始條件和模型的精度都提高1000倍,從米級提高到毫米級,我們也只能在預測上前進15萬年,也就是說將預測精度的邊界從6000萬年推向6015萬年。這意味着,大約6000萬年的預測極限確實是內在的,它源於系統中多體相互作用的混沌性質,而不僅僅是初始條件精度不足所造成的。

然而,如果我們能夠獲得一些關於行星過去位置的額外信息,就有可能在一定程度上突破這一極限。不幸的是,恐龍中沒有天文學家,它們沒有記錄過行星的位置;但幸運的是,這些信息以另一種方式被間接地保存了下來——它們被印刻在沉積記錄之中。

基於20世紀10到20年代的工作,塞爾維亞科學家米盧廷·米蘭科維奇於1941年完成了系統的軌道氣候計算,並提出了《日照法典》,闡明軌道變化如何重塑太陽輻射的時空分佈,從而影響地球過去的氣候。1976年海斯、英布裏和沙克爾頓的開創性研究告訴我們,軌道變化的信號可以在沉積記錄中被識別出來。

現在,我們正試圖利用這些沉積信息來約束過去太陽系的演化。這是一個極具挑戰性的任務,因爲它需要質量極高、時間跨度足夠長的沉積序列,而這樣的記錄並不多。在許多地質時間區間內,往往只有一條可用的高質量沉積記錄,而這是不夠的。我們需要多條相互獨立的高質量記錄相互印證,以削弱局地事件和各類非軌道過程帶來的噪音,從而更有說服力地恢復出天文信號。

因此,現在我們真正需要的是長時間序列的高質量沉積記錄。我希望在未來10年左右,我們能夠較爲可靠地重建出太陽系過去約1億年的演化歷史,而下一步的目標,很可能是將這一時間尺度推進到整個中生代,大約2.5億年。

(受訪者供圖;攝影:不萊梅大學Thomas Westerhold博士)

雅克·拉斯卡教授與武于靖博士後在德國不來梅岩心庫合影,這裏保存的大洋鑽探項目岩心可用於重建軌道參數。

NSR:您能簡要介紹一下AstroGeo項目嗎?經過幾年的工作,它在哪些方面改變了我們對太陽系演化和過去氣候的認知?

Laskar:在過去三十多年裏,地質學家們廣泛使用我的天文軌道解來建立地質記錄的時間標尺。我從許多年前就開始思考,保存在沉積記錄中的天文信息是否可以反過來作爲一種“天文觀測”,用以約束軌道解決方案,從而嘗試突破6000萬年的可預測極限。這正是我開展AstroGeo項目的動機。

我直到2020年才真正啓動這個項目,因爲它涉及天文學、地球科學和數學等多個學科,跨度非常大。一開始我有些猶豫是否要讓學生投身這一方向,因爲我擔心這樣高度跨學科的研究會讓他們在畢業後難以找到對口的工作。

最終決定推進時,我同時申請了歐洲和法國的資助項目,併成功獲得了二者的資助。令我驚訝的是,11位評審專家對AstroGeo項目給出了非常積極的反饋。我沒有想到會得到如此一致的支持。

在項目申請書中,我提出了幾個主要的科學目標,而在實際推進過程中,我們已經在至少兩個方向上取得了超出最初預期的進展。

第一個方向涉及地球-月球系統的演化。阿波羅樣品表明月球形成於大約45億年前,而從月球當前的遠離速率計算的月球年齡只有15億年。這種差異困擾了研究者將近半個世紀。在AstroGeo的項目申請書中,我說我們會努力在這一方向上取得進展,而令我感到意外的是,我們事實上已經解決了這一問題。我們提出了一種在物理上自洽的演化框架,將月球的形成年齡與其當前軌道狀態統一了起來 [Farhat et al. Astronomy and Astrophysics 2022; 665: L1]。雖然這未必是最終答案,但它顯著改變了人們對這一問題的看法,目前也已被廣泛引用,尤其是在地質學家研究數十億年前的古老沉積記錄時,常被用作參考背景。

AstroGeo的另一個重要進展,是我們開發了一套名爲AstroGeoFit的工具,它可以在不直接依賴現有天文軌道解決方案的情況下,從地質沉積記錄中提取天文信息 [Hoang N et al. Paleoceanogr Paleoclimatol 2025; 40: e2024PA005021]。這使我們能夠從數據中定量地約束地球軌道參數,從而爲重建更長時間尺度的演化歷史帶來新的可能性。此外,隨着相關論文的發表,我們已將AstroGeoFit以開源Python包的形式發佈,使研究者能夠直接使用這一方法(www.astrogeo.eu)

NSR:對於太陽系軌道的過去,您現在有幾千個解,您想從中找到最精確的一個嗎?

Laskar:由於系統本身的混沌行爲,我們現在有幾千個可能的軌道解,這些解在6000萬年之後差異很大。我們當然希望能夠從中識別出一個最符合地質與天文證據的演化解,用來代表太陽系真實的過去。

這是一個真正的挑戰。預測未來是簡單的,因爲沒有人知道未來會怎樣;而對於過去,人們能夠找到證據,來判斷哪些軌道解是可信的,哪些並不成立。

NSR:太陽系還處於更宏大的銀河系中。我們能計算太陽系所受的外部影響嗎?

Laskar:我們知道太陽在銀河系中的運動大致可以分解爲兩個部分:它繞銀河中心的公轉,週期大約爲2億年;同時還伴隨一個垂向振盪,週期大約爲7000萬年。但即便有了蓋亞衛星以及其他觀測資料,太陽在銀河系中的精確運行軌道仍然是未知的。因此,目前還很難可靠地判斷這些銀河尺度的運動如何在地質沉積記錄中留下可識別的印記。

我也曾嘗試調整一個銀河動力學模型的參數,嘗試將太陽在銀河系中的運動與海平面變化的地質記錄對應起來。但在我們獲得太陽在銀河系中運動的更精確參數之前,這類嘗試仍然只是推測性的。

03 天體力學的方法論

NSR:您認爲人工智能(AI)和其他新的計算方法將在天體力學和行星動力學中發揮變革性作用嗎?

Laskar:我認爲AI確實可以發揮一定作用,尤其是在沉積數據這類高維、複雜數據的分析方面。在AstroGeoFit中,我們已經引入了一些基於機器學習和統計學習的方法。在天體力學領域,我知道目前也有一些將AI方法引入其中的嘗試,但這並不是我最熟悉的方向。

NSR:如果您突然擁有十倍的計算資源,您會首先嚐試解決什麼問題?

Laskar:實際上,在我的研究經歷中,計算資源並不是真正的限制因素;更困難的往往是如何以正確的方式來提出和解決問題。當我第一次展示太陽系具有混沌特性時,只用了100小時的計算時間。而對於具有指數發散特性的混沌系統而言,單純將計算資源提高一個數量級,通常只能帶來非常有限的改進,難以從根本上改變我們能夠回答的問題。

NSR:您的大部分工作都涉及計算機模擬,但您有做過實驗嗎?

Laskar:有的。大約在2000年前後,我和當時的博士生Alexandre Correia一起研究了金星的自轉問題。我們嘗試建立金星大氣熱潮的模型,但最初的模型並不完全令人滿意。幾年後,我在自家的花園裏搭建了一個不錯的氣象觀測站,連續記錄了一整年、以分鐘爲時間分辨率的大氣壓數據。隨後,我將這些數據按一個太陽日進行相位摺疊,並對隨機的天氣波動進行平均處理,最終得到了一條非常平滑的曲線,可以清晰地反映大氣太陽潮的信號。在此基礎上,我讓另一名博士生繼續深入分析這些結果,我們也由此發展出了一個更加合理的模型[Auclair-Desrotour et al. Astronomy and Astrophysics 2017; 603: A108]。

我始終更關注要解決的科學問題本身,而不是拘泥於具體採用哪一種方法。對於我關注的問題,我會利用一切合適的方法來找到答案。

04 回顧與建議

NSR:您的科研之路是一帆風順的嗎?是否遇到過一些重大挑戰?

Laskar:事實上,我的學術道路並不平坦。在獲得我的第一個數學碩士學位後,我成爲了一名高中數學教師,而且也覺得這是一份不錯的工作。但過了一段時間,我覺得自己不能就這樣教一輩子書,於是開始在業餘時間學習心理學。我發現心理學很有意思,並開始想要改行做一名精神科醫生。如果只是要取得心理學學位,我完全可以在教書的同時完成;但是要進入醫學院學習的話,就必須要辭職了。爲了能夠全職學習,我需要一份收入來源。我想要通過教授一些高薪數學課程來掙一些錢,但這類崗位通常要求通過數學的“家教資”(即法國最高級別的國家教師資格認證)。我決定先通過這項考試,於是重新回去學習數學。正是在這個過程中,我發現科研本身是一件非常令人愉快的事情。在通過法國家教資後,我又攻讀了天文學與天體力學的第二個碩士學位,隨後開始了我的博士生涯。

因爲我大學讀的早,加上18個月就拿到了博士學位,所以儘管我曾有三年的高中教學經歷,但仍在29歲時就獲得了博士學位。

NSR:18個月拿到博士學位,這效率真是驚人。

Laskar:是的,主要是因爲我當時很有動力。在攻讀第二個碩士學位期間,有兩件事對我的觸動很大。第一件事是意識到三體問題是無解的。第二件事是,我發現我從數學背景中接觸到的思想,與當時天體力學的教學內容之間存在明顯鴻溝,天體力學研究在方法和觀念上非常陳舊。我真的很想彌合這一鴻溝。

當時天體力學在某種程度上是一個“塵封”的領域,許多人認爲其中已經不會再有什麼重大發現了。但我對這個領域非常感興趣,我想:“好吧,那我就拿起掃帚,把這些灰塵都掃掉。”如今,人們的說法已經和當初截然相反,他們會說我很幸運能夠在這樣一個重新變得充滿活力和挑戰的領域中開展研究。

NSR:高中教師的經歷對您的研究有幫助嗎?

Laskar:有的。當你給小孩子們上課時,你必須設法引起他們的興趣。這並不容易,尤其是在數學這樣的學科中。因此,我逐漸學會在表達時始終考慮聽衆的背景和理解方式。這也是我現在仍然在努力做的事情。與此類似,心理學的學習過程也對我很有幫助。

NSR:您會給年輕研究人員什麼建議?

Laskar:根據我自己的經驗,我會說,找到一個你真正有熱情投入、充滿動力的方向非常重要。因爲這會讓你不在意他人的評價,也不在乎它是否恰好是當下最熱門的研究方向。最重要的是,保持走出熟悉路徑、探索未知領域的意願。

我有時將科學研究比作登山。有些人可能在室內攀巖牆上訓練有素,甚至在受保護的戶外環境中也能應對自如。但是真正的登山,嘗試走向那些人們認爲難以到達的地方,完全是另外一回事。這並不意味着你一定要選擇一條最艱難的登山路線。做“好研究”的關鍵點之一,就是要敢於探索這些尚無人涉足的“山峯”,並努力找到一條能夠登頂的路徑。

北京大學博士研究生張小宇在翻譯稿校對過程中提供了幫助

本文是NSR Interview文章“Exploring the Chaotic Future and the Deterministic Past of the Solar System: An Interview with Jacques Laskar”的中文版本。