中國醫生,到底要不要做科研?

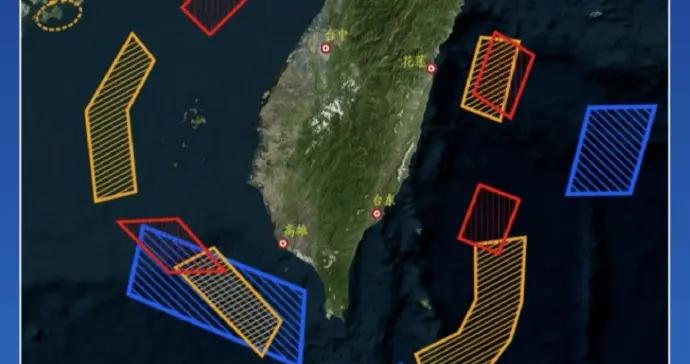

在最近召開的上海尚思自然科學研究院(以下簡稱“尚思”)年會上,4位在臨牀研究中表現出色的臨牀醫生(醫師科學家)入選“尚思合作科學家”項目。尚思研究院院長魯白在演講中指出,當前生物醫藥產業的發展和國民醫療健康水平的提升,迫切需要大量高水平的臨牀研究。而國內醫院的評估體系則使醫生的科學研究和臨牀實踐嚴重脫節。尚思希望通過該項計劃,推動上海地區臨牀研究水平的全面提高。

作爲一家成立僅僅1年多的新型研發機構,以其獨特的運營模式——“沒有圍牆”,“不設實體實驗室”——在中國科研界獨樹一幟。圍繞如何識別和選拔那些具備原創能力、敢於開闢新研究路徑的科學家,如何爲他們提供長期、穩定的科研支持,展開了不少卓有成效的探索。至今,以“尚思系列學者”計劃爲載體,尚思已經評審和選拔了一批海內外優秀科學家,支持他們在上海的各個高校研究院所從事生命科學及化學與交叉學科的基礎研究。尚思也認識到,在上海的很多醫院裏,也有許多臨牀醫生同樣具備優秀的研究能力,在持續產生直接來自臨牀實踐和觀察、並有望最終改變臨牀實踐的研究。如何識別和支持這些醫師科學家的研究工作,也是尚思近一年來深入思考和初步探索的問題。

在世界範圍內,傑出的臨牀醫學研究都是改變臨牀診療面貌、推動全新診療模式和產品造福患者的必經之路。近年來,國內醫院系統也在持續鼓勵和支持醫生們開展和參與科學研究。但“醫生做科研”的指揮棒,現實中往往會變成“醫生髮論文”的具體壓力:業績考覈、晉升、評獎,都和論文發表(以及研究基金申請)直接掛鉤。

但顯然,在臨牀治療病人和在實驗室做研究和發表論文,不光都需要大量的時間精力和資源,更是需要截然不同的思維方式和技能。因此,臨牀任務已經異常繁重的臨牀醫生們,往往會採取下面三個方式來應對發表論文的現實壓力:

“脫產發論文”。對於年資較輕的醫生,常見的方式是乾脆離開臨牀一線,利用一兩年時間去基礎研究機構,跟着某個科學家導師做科研,發表論文,滿足考覈指標之後再回到臨牀一線。在這種情形下,醫生們的研究往往和自己實際的臨牀工作關係不大,僅僅是爲了滿足快速出論文的需要。

“資源換論文”。另一個思路是自己不參與研究,而是將自己和科室積累的臨牀資源(例如患者組織樣本、基因測序數據、隊列信息等)作爲籌碼,交給相關方向的實驗室進行研究分析,最終論文主要乃至全部工作都是合作實驗室進行,而臨牀醫生作爲資源提供方也可以署名,甚至作爲主要作者。這種方式,可能是目前較爲資深的醫生們解決論文發表壓力的主要手段。

“出錢買論文”。這是最糟糕的一種情形。少數面臨論文發表壓力的醫生,乾脆和各種“論文工廠”合作撰寫論文,甚至是編造子虛烏有的數據進行發表。近年來國內被發現存在學術不端、大量撤回的論文,很多屬於這一類型。

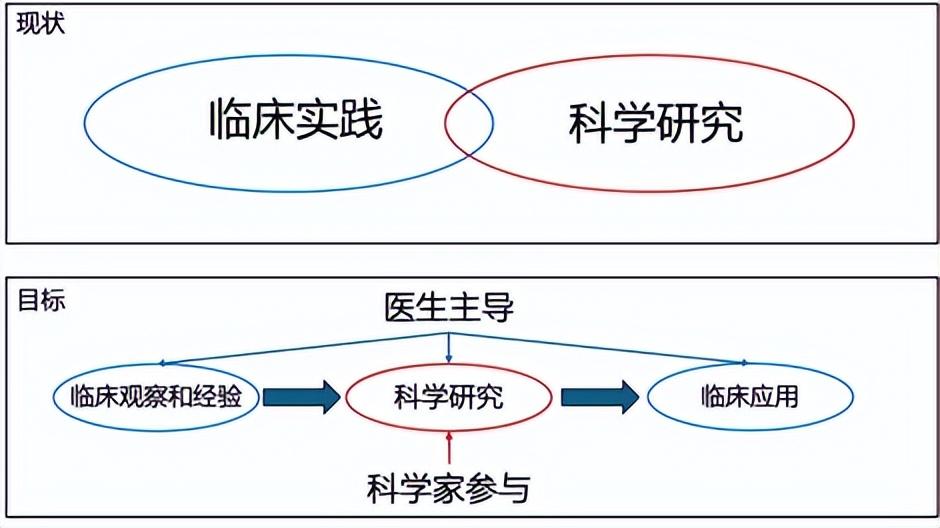

上述這些手段,特別是“買論文”,已經被各界反覆進行反思和批判。但總體而言,各個醫院都存在着醫生的科學研究和臨牀實踐互不相干(兩張皮)的問題(圖1,上)。問題自然而然浮現出來:我們到底要不要鼓勵醫生做研究?醫生們應該做什麼樣的研究?醫生們開展的研究,是爲了實現什麼樣的目標和價值?

尚思認爲,支持醫生們做研究,不是爲了讓醫院有更多的論文和研究基金——這應該是醫院研究水平提升之後的副產品;也不是爲了培養更多的基礎研究者——後者已經有獨立且完整的培養和支持體系;更不是爲了讓醫生們成爲臨牀和基礎雙肩挑的全才——考慮到中國整體還處於臨牀資源短缺、醫保經費不足的狀況,還沒有太多的奢侈全面模仿美國MD/PhD的精英型醫生體系。

基於這個目標,尚思認爲,在如下三個環環相扣的具體場景中,我們需要特別支持臨牀醫生做研究。

第一,是識別和研究臨牀實踐中發現的困難和問題,利用研究成果優化臨牀實踐。

現代醫學百年來取得了驚人的進步,我們每個現代人的生活都獲益於此。但我們仍然不得不承認,面對複雜的人體系統和多樣的人類疾病,現代醫學真能做到徹底釐清根源、釜底抽薪的根治疾病的案例,仍然只是其中很少一部分。“有時治癒,常常幫助,總是安慰”,仍然是醫學的常態。

而面對臨牀實踐中遇到的困難和問題,醫生們天然會有第一手的觀察和體驗,也天然處在一個從困難和問題出發開展研究,尋找解決方案的有利位置。一個影響深遠的案例是:第一個PD-1抗體藥物(施貴寶公司的Opdivo)在美國開展1期臨牀試驗時,負責臨牀試驗的醫生們發現了一個令人困惑的臨牀問題:同樣的藥物,不同腫瘤類型的治療效果大相徑庭;而在治療效果總體很差的結直腸癌患者中,也有一位患者取得了驚人和持久的療效。這個結果和大部分傳統抗腫瘤藥物有很大差別。基於這個困惑,臨牀研究者們提出了一個假說,也許患者腫瘤細胞內攜帶的基因突變數量(突變負擔,mutation burden)、而不是具體的腫瘤類型,決定了PD-1藥物的療效:突變負擔越大,藥效則越好。基於這個假說和後續開展的臨牀研究,美國藥監局於2017年批准了第一款不區分腫瘤部位、但需要檢測突變負擔作爲用藥依據的癌症藥物,這就是後來腫瘤治療領域當之無愧的“藥王”,默沙東公司的Keytruda。這一系列工作,也顯著改變了腫瘤治療和藥物開發的傳統思路。

第二,是整理、挖掘和分析臨牀經驗和數據,尋找新的疾病風險因素和診療機會。

醫學從誕生之日起就是一門經驗性的學科。世界各地發源的傳統醫學,主要思路都是將個別成功案例逐漸應用到更多個體,由此逐漸積累匯成能夠推廣和傳承的經驗。傳統上,醫學經驗的形成主要依賴醫生們對患者細緻的觀察、對治療後病情變化的持續追蹤。受限於數據量和觀察追蹤的精細度,這種經驗往往還是相對粗糙和侷限的。

而想要更爲全面系統的整理、挖掘和分析臨牀經驗和數據,一個常用的思路是開展多維度、大規模隊列研究(cohort study),也就是長期追蹤大樣本人羣,從中尋找疾病的發病、進展、預後情況,與特定指標(環境因素、基因變異、生理指標、生活習慣、治療方案)之間的關聯,從中提取出重要的疾病風險因素,潛在藥物靶點和新的診療方案。在醫學史上,1940年代啓動的弗明漢心臟研究(Framingham Heart Study)找到了包括低密度脂蛋白在內的、心血管疾病的幾乎全部風險因素,爲後續所有的降血脂藥物開發奠定了基礎;而2000年代啓動的達拉斯心臟研究(Dallas Heart Study)則找到了PCSK9這個用於治療高血脂的全新藥物靶點,直接導向了PCSK9單抗和小核酸藥物的研發和上市。

近年來,以英國生物樣本庫(UK Biobank)爲代表的多維度、大規模前瞻性隊列樣本數據庫,大大幫助了醫生們開展不同角度的隊列研究,尋找疾病的全新風險因素和診療方案。在這方面,國內醫生們也在積極佈局,例如天壇醫院王擁軍教授牽頭建設的國家卒中登記研究(CNSR3),已經在全球的腦卒中領域處於領先地位。

需要指出,相比實驗室內進行的基礎研究,直接基於人羣隊列的研究,在理解疾病形成機制、尋找疾病診療機會方面,有着天然的優勢。同時,隊列研究往往不直接牽涉到特定醫藥產品的開發,很難得到企業或社會資本的資助,因此政府科研基金和慈善公益基金的支持尤爲重要。

第三,是直接探索新藥物、新療法、新器械、新術式的臨牀應用。

在現代藥物監管制度中,任何一款全新治療手段正式進入臨牀應用,都需要通過規範的臨牀研究,評估其安全性和有效性。雖然這些新治療手段往往是產業界開發,但臨牀醫生作爲臨牀研究的主導者(PI,principal investigator),起到了關鍵和核心的作用,很大程度上決定了一款藥物的成敗。

同樣舉一個案例。2003年,第一款針對EGFR基因突變的非小細胞肺癌靶向藥物獲批上市(阿斯利康公司的吉非替尼),但很快3期臨牀失敗並退出歐美市場。但廣東省人民醫院的吳一龍教授等研究者敏銳的意識到,這種失敗很可能並不適用於亞洲人羣,因爲在亞洲人羣中,攜帶EGFR突變的患者比例要遠高於歐美人羣。根據這一發現,吉非替尼重新在亞洲醫院開展了大規模臨牀試驗並取得了驚人的療效,這款藥物也重新被寫入臨牀指南,用於非小細胞肺癌的一線治療。

目前,國內醫生作爲主要研究者(leading PI)領導創新性藥物的全球多中心臨牀試驗(MRCT, multi-regional clinical trial)的數量還非常有限,在全球創新性藥物臨牀開發當中的地位和話語權還很微弱,這一現狀急需改變。我們應鼓勵和支持醫生們作爲參與者積極加入全球多中心臨牀試驗,學習和積累經驗;也應鼓勵和支持醫生們針對已上市藥物的適應症拓展、用藥方式優化、多種藥物藥效和安全性的對比等方面開展真實世界研究(RWS, real world study)。參與和開展這些研究,可以幫助醫生們積累在臨牀研究方面的經驗和能力,最終爭取成爲創新性藥物全球多中心臨牀試驗的重要主導力量。

尚思希望進一步提出的是,在國內現行監管制度下,少數先進治療產品(特別是細胞基因治療)也可以通過研究者發起的臨牀研究(IIT, investigator-initiated trial)的方式開展臨牀研究,快速獲得第一手的人體藥效學和安全性數據。這個路徑就爲臨牀醫生對新治療手段的探索提供了更大的舞臺。近年來,腫瘤治療的CAR-T療法,黃斑變性的基因治療、糖尿病和帕金森氏症的細胞治療、通用型CAR-T/CAR-NK療法等,中國本土的藥物開發能力已經走在了世界前列,多款產品也獲得了出海機會和豐厚回報。其中,臨牀醫生們主導進行的IIT研究提供了巨大幫助,而醫生們也在其中收穫瞭如何研究創新性醫藥產品的寶貴經驗。

而爲了更好的鼓勵和支持醫生們從事上述三個方向的研究,而非僅僅是強調“醫生髮論文”,尚思認爲有一系列針對性的措施可以採取。例如:

第一,分層考覈,臨牀爲先,鼓勵和支持一小部分醫生投身臨牀研究。

近年來,在發表論文的指揮棒下,醫生們參與科研、發表論文、申請基金,已經成爲決定職業發展的重要考覈指標,這種趨勢必須儘快得到糾正。

對醫院的考覈,首先還是要看其實際臨牀診療水平,在全國和全球臨牀界的影響力。同時,對研究型醫院和有研究型病房的三甲醫院的考覈還可以更進一步,考覈其開展國際多中心臨牀試驗、大規模人羣隊列研究、以及研究者發起的臨牀研究的水平、能力和成果,考覈其發表國際水平的臨牀研究論文的能力,以及臨牀成果實現產業轉化的水平和成績。但無論如何,不應着重考覈其基礎研究論文的發表情況、基礎科研經費的獲批情況、以及做基礎科研的院士人數(可考察名醫人數)。

對醫生的考覈同樣如此。臨牀醫生的主業仍然是治病救人,而非科學研究。也不是所有醫院、所有醫生都有資源和興趣參與科學研究。一刀切的考覈,反而會進一步催生“脫產發論文”、“資源換論文”、“花錢買論文”的不良傾向。相反,我們應該鼓勵差異化的支持措施:允許大部分醫生全身心投入臨牀實踐,考覈指標應該是看病的能力,質量和數量,不應該要求發表論文,甚至要質詢爲什麼要發表和其臨牀工作無關的基礎研究論文。同時,我們也要識別和支持一部分有研究熱情和能力的醫生(醫師科學家),適當降低臨牀實踐方面的考覈要求,支持和鼓勵他們從事上述三類臨牀研究,爭取做全球多中心臨牀研究的主要研究者,在臨牀高水平雜誌(如新英格蘭醫學雜誌)發表臨牀研究論文,做有望改變臨牀指南、爲患者真正提供價值的研究工作。

爲了實現這一目標,我們也應考慮立足於培養有研究思維模式和能力的臨牀醫生。要從本科生、研究生教育,以及畢業後繼續教育,系統性培訓臨牀醫生的研究方式,建立起臨牀問題的發現與解決問題的方法兩種能力的塑造。基於現代醫學實踐的快速進步,這些研究型臨牀醫生也特別需要加強跨學科跨領域的知識和技能。

第二,設計專門的基礎-臨牀合作基金,支持真正來自臨牀、走向臨牀的合作研究。

在很多科學家與臨牀醫生的合作中,由於雙方往往屬於不同機構,申請了不同部委的研究經費,考覈方式也存在差異,很難高效的動員足夠的人力財力和精力來開展合作研究。因此,尚思認爲需要設置專門的基礎-臨牀合作研究基金加以支持,專門支持那些科學家和醫生在前期已經展開了長期的交流討論,尋找到了明確的臨牀相關問題的研究項目,並且打通機構之間的界限,允許經費自由用於科研機構和醫院之間,弱化對於署名順序和署名單位的要求。同時,這類基金應重點考覈實際產生的臨牀價值,例如對現有臨牀試驗的總結、對現有診療方案的改善、對創新臨牀療法的探索等等,而非論文發表。

第三,鼓勵有條件的醫院挖掘儲備臨牀研究資源,建立內部研究能力。

對於那些財政情況良好、有不錯研究基礎的頂級醫院,應該鼓勵他們投入一部分資源用於建設自身的研究能力。畢竟,高效的合作往往來自於附近,例如同科室的同事、一層實驗樓的鄰居。在世界一流的醫學研究機構,例如麻省總醫院、丹娜-法伯癌症研究所、約翰霍普金斯大學醫院等等,對研究有興趣的醫生和對臨牀有興趣的科學家往往比鄰而居,密集的日常討論會幫助他們及時發掘臨牀需要,快速開展研究。

在中國的頂級三甲醫院中,一個可行的方案是依託自身強大的臨牀資源,建立針對特定疾病和特定醫學問題的研究中心,爲大規模隊列研究、真實世界研究、國際多中心臨牀試驗、研究者發起的臨牀研究,儲備資源和研究力量。同時,這些研究中心也可以招募對相關臨牀問題有興趣的科學研究者,讓他們可以近距離和醫生交流討論,使用醫院內部儲備的資源開展研究。

標準化、結構化電子病歷文檔的多模態、多組學疾病隊列和生物樣本庫,是醫生和科學家們探尋疾病機制、發現新藥新療法的重要路徑。在國內的一部分地區和醫院,要大力倡導政府主導、企業參與、多方支持的模式,打造這些臨牀研究“基礎設施”。

基於這些思考,在過去的一年中,尚思也進行了初步的探索和嘗試。尚思和上海申康醫院發展中心緊密合作,在2025年聯合設立了上海臨牀創新研究獎,共同遴選具備重大臨牀應用價值的臨牀研究創新成果。

在入選項目的基礎上,尚思又進一步通過多輪的項目輔導和建議,以及來自科學界、臨牀界、產業界的專家評審,最終選拔出首批“尚思合作科學家(臨牀)”:長海醫院的廖專(上消化道膠囊內鏡技術的拓展和應用);上海市第一人民醫院的孫曉東(青光眼的多基因療法);上海交通大學附屬瑞金醫院的沈柏用(新抗原mRNA疫苗結合TCR-T治療晚期肝癌);復旦大學附屬腫瘤醫院邵志敏(腔面型乳腺癌的分子病理分型和藥物應用)。尚思認爲,這些研究者的未來研究計劃,源自真實的臨牀問題、針對明確的未滿足的臨牀需求、具備相對清晰的開發和應用路徑,恰是尚思認爲最應當支持的“醫生做科研”的模式。

以此爲起點,尚思還將持續探索如何更好支持“醫生做科研”,識別一批有潛力和願望以科學研究爲工具,直面和解決臨牀問題的醫生科學家,支持他們的研究工作,並最終造福於患者。我們也希望,尚思的這些探索,能爲改善國內“醫生做科研”的評估體系和生態系統,讓中國的醫療機構真正成爲世界範圍內臨牀研究和臨牀實踐的引領者。(文/王立銘)