時空可能只是幻象?ER=EPR理論:量子糾纏“編織”了我們的宇宙

靈光乍現的時刻

2013 年新澤西州普林斯頓高等研究院。

來自阿根廷的物理學家胡安·馬爾達西那坐在辦公室裏,窗外是修剪整齊的草坪和鬱鬱蔥蔥的樹林,這片寧靜的景色曾陪伴過愛因斯坦度過他生命的最後二十年。

雖然相隔了半個多世紀,但此時的馬爾達西那彷彿和愛因斯坦的心靈相通,他們正在思考着相同的問題。馬爾達西那盯着電腦屏幕,手指在鍵盤上懸停了許久。他的腦海中正在進行一場跨越時空的拼圖遊戲。人類的靈感和頓悟往往來得毫無徵兆,前一秒可能還在絕望中苦苦思索,下一秒,靈感突然就來了,幾塊看似完全找不到接口的碎片,突然在他眼前嚴絲合縫地扣在了一起。不過,這個想法似乎有點瘋狂,他甚至感到一絲眩暈,但眩暈之後,他又爲自己的想法感到無比興奮。

他整理了一下思緒,快速地寫了一封郵件,沒有絲毫猶豫,他點擊了發送按鈕。電子郵件以光速飛向幾千公里外的加州斯坦福大學。

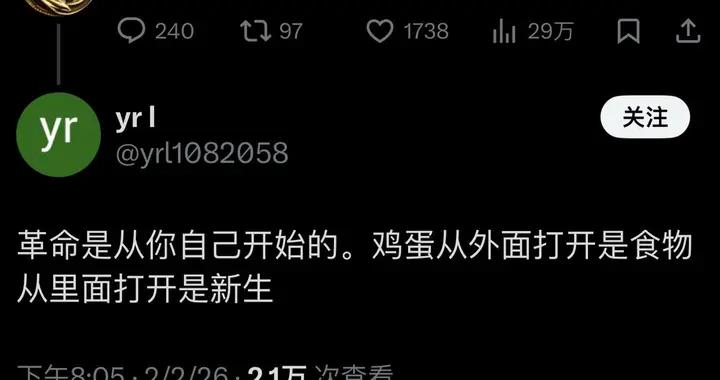

此時此刻,倫納德·薩斯坎德也正坐在電腦前苦苦思索。屏幕上是 AMPS 的論文,這篇論文就像重新挑起黑洞戰爭的烽火。作爲黑洞戰爭中“保皇派”的領袖,他必須直面挑戰,扛起保皇派的大旗。但是,AMPS 四人組提出的那個邏輯死局,像一根刺一樣紮在他的心頭。這是對於任何一個理論物理學家來說,都殘酷無比的選擇題:要麼犧牲廣義相對論,要麼犧牲量子力學,魚和熊掌不可兼得。但問題是,哪個都是經受住了無數嚴苛考驗的百年理論,實在沒法選。

倫納德·薩斯坎德

薩斯坎德盯着論文看了一遍又一遍,但是,他找不到破綻。

就在這時,電腦“叮”的一聲,一封信郵件抵達郵箱,他瞄了一眼標題,發件人是老朋友馬爾達西那。薩斯坎德眼睛一亮,立即點開郵件。

裏面沒有長篇大論的寒暄,也沒有複雜的數學推導,頂尖高手之間的對話不需要多少字,這封郵件的核心內容只有一個簡短,但足以讓薩斯坎德陷入長久沉思的公式:ER = EPR。

這個公式看起來簡單到近乎隨意,但是,在薩斯坎德的眼裏,這是一道閃電。

什麼,量子糾纏居然和蟲洞等價?!薩斯坎德在內心驚呼,這的確是一個匪夷所思的觀點,不過,在物理學發展的歷史上,匪夷所思的觀點還少嗎?從愛因斯坦提出光速不變開始,物理學的每一次革命,哪一次不是從一個匪夷所思的大膽假設開始的。在那一瞬間,他彷彿看到了一道閃電。

愛因斯坦的左右互搏:EPR與ER

講到這裏,我必須花一點時間,給你們展開講一下什麼是 EPR,什麼是 ER。

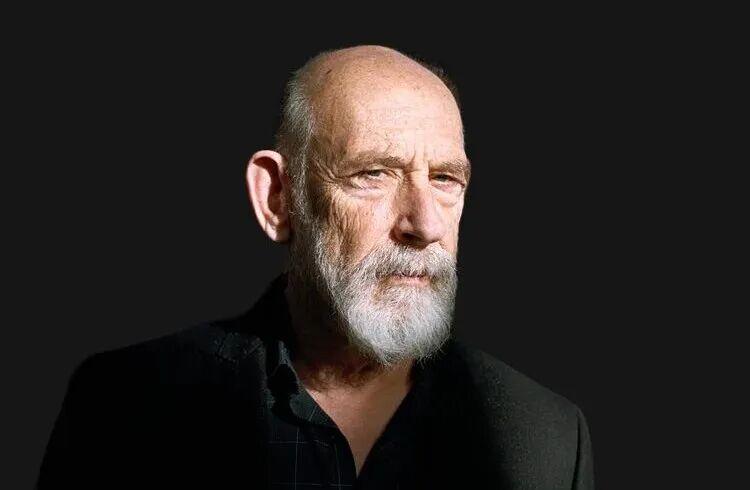

1935 年,對於愛因斯坦來說,是頗爲高產但也頗爲孤獨的一年。那時的他,已經定居普林斯頓,早已不再是那個提出相對論的年輕英雄,反而被量子力學的新秀們視爲“過氣的老頑固”。就在這一年,愛因斯坦在《物理評論》雜誌上,先後發表了兩篇論文。

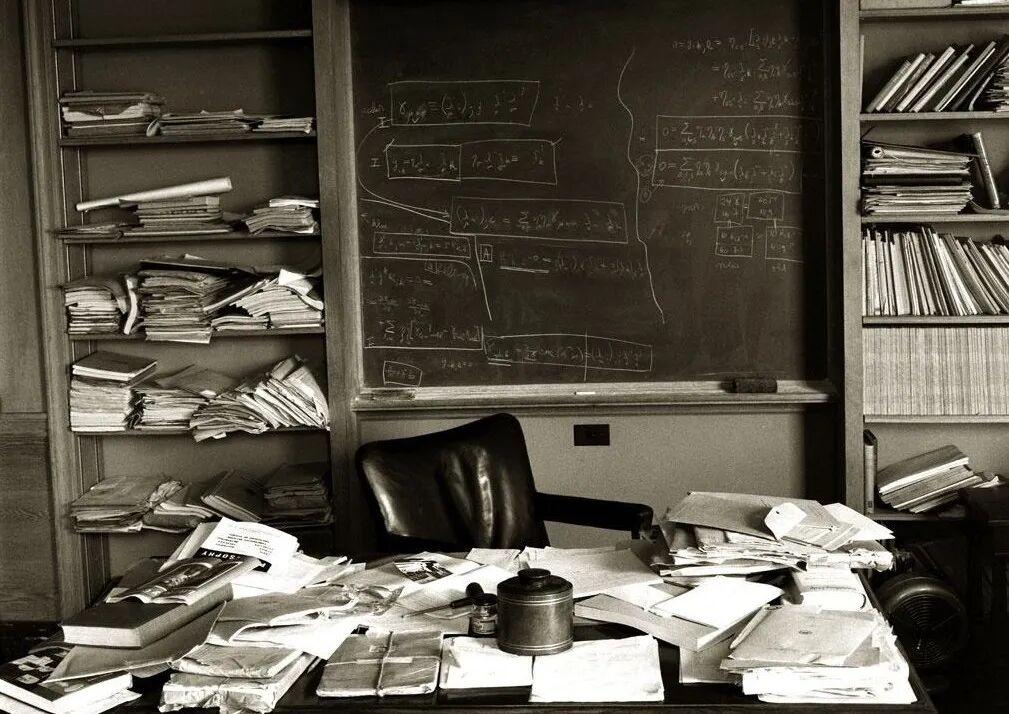

愛因斯坦在普林斯頓的辦公室

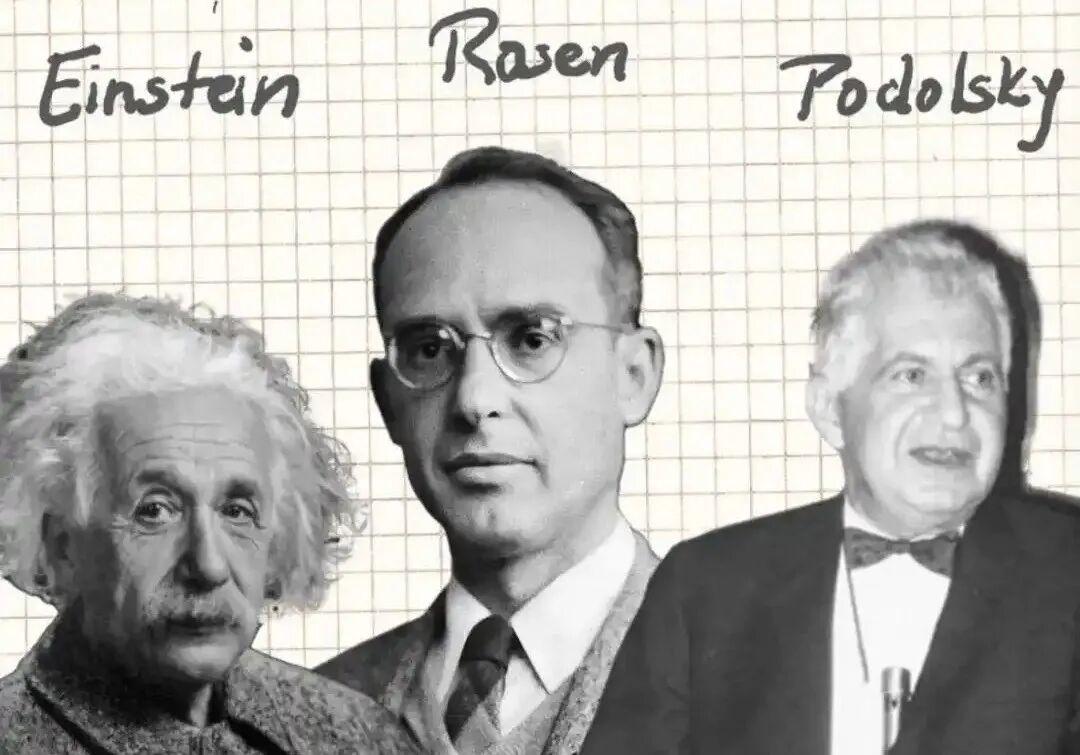

第一篇論文,發表於 1935 年 5 月。 題目叫《能認爲量子力學對物理實在的描述是完備的嗎?》。這篇論文的合著者是波多爾斯基(Podolsky)和羅森(Rosen)。取三人姓氏的首字母,這篇論文就是大名鼎鼎的“EPR 佯謬”。在這篇論文裏,愛因斯坦本意是想通過歸謬法來嘲笑量子力學。他在論文中提出了一個思想實驗,假設有兩個糾纏的粒子分離了非常遙遠的距離。但由於他們處在糾纏態,所以,他們之間必須維持着某些物理量的守恆。

愛因斯坦(Einstein)、波多爾斯基(Podolsky)和羅森(Rosen)

假如哥本哈根學派的理論是正確的,那麼,這兩個粒子就必然會出現一種神奇的現象,就是隻要測量其中一個粒子,那麼,另外一個粒子不論相隔多遠,也會受到影響。愛因斯坦認爲,這是不可能的,因爲這違反了他的相對論,也就是信息的傳遞速度不能超過光速,愛因斯坦把這種他認爲不可能出現的現象稱爲“鬼魅般的超距作用”。

然而,後來事情的發展卻超乎愛因斯坦的意料。在愛因斯坦去世後,物理學家們通過實驗證明,糾纏的兩個量子之間,真的存在這種鬼魅般的超距作用。這就是現在讓我們如雷貫耳的“量子糾纏”效應。

所以,是這篇被簡稱爲 EPR 的論文,開啓了人類對量子糾纏的研究。在馬爾達西那的郵件中,EPR 就是代表量子糾纏的意思。

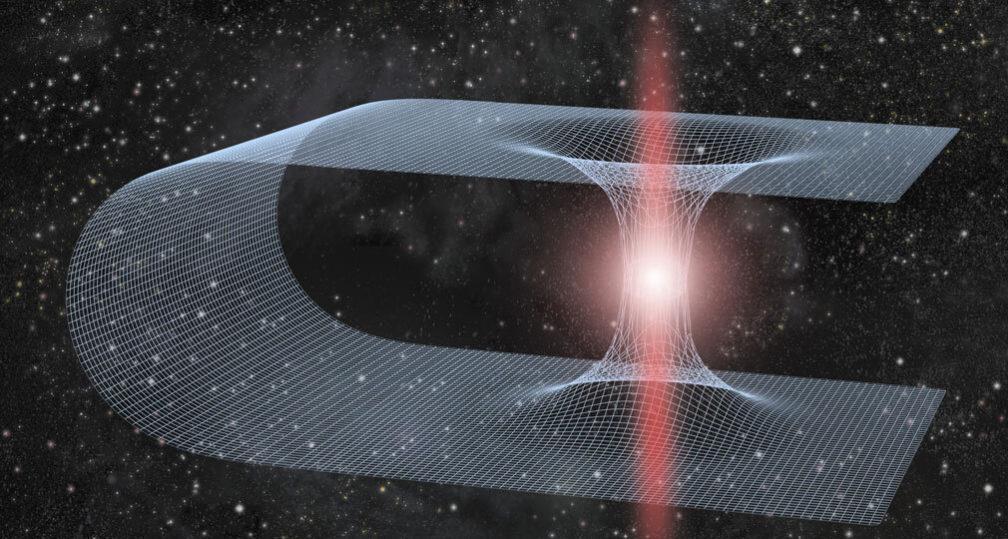

第二篇論文,發表於 1935 年 7 月。 題目叫《粒子問題在廣義相對論中的解》。合著者是羅森(Rosen)。取兩人姓氏的首字母,這篇論文提出的模型被稱爲“ER 橋”,也就是愛因斯坦-羅森橋。在這篇論文中,愛因斯坦試圖把基本粒子看作是時空幾何的一種特殊結構。他發現,史瓦西黑洞的數學解中,其實包含了一個連接兩個不同時空區域的“通道”。這就好比你在一張紙上紮了兩個洞,然後把紙彎曲,讓兩個洞連在一起。

再後來,著名的物理學家惠勒給 ER 橋起了一個非常生動有趣的名字,就是蟲洞。蟲洞就好像一個時空隧道,可以把相距極爲遙遠的兩個空間連接起來。所以, 在馬爾達西那的郵件中,ER 指的就是蟲洞。

愛因斯坦在同一年,寫下了這兩篇論文。不過,愛因斯坦認爲,這兩篇論文討論的東西,是兩個完全不相干的領域。EPR 研究的是微觀層面的量子力學,它探討的是概率、糾纏等概念。而 ER 則是關於廣義相對論的,它研究的是宏觀宇宙的現象,探討的是時空幾何、引力等概念。

換句話說,在愛因斯坦的心目中, EPR 也就是量子糾纏是他必須要打倒的“鬼魅”,是量子力學中的 bug。而 ER 呢,這是他最引以爲自豪的關於時空的幾何學。這兩者之間的差別,那就像是小孩塗鴉和大師工筆畫的差別。

但是,誰能想到,科學的發展竟然如此充滿戲劇性,全世界最大膽的編劇也不可能把塗鴉和工筆畫給寫成是同一個東西。然而,在物理學的江湖中,這種絕無可能的事情真的就發生了。

而且,最富戲劇性的是,在愛因斯坦完成那兩篇論文 78 年後的 2013 年,在同一個地方,普林斯頓高等研究院,馬爾達西那把蟲洞和量子糾纏劃上了等號。

ER=EPR:用蟲洞化解“重婚罪”

薩斯坎德看到馬爾達西那的郵件後,陷入到長長的沉思中,過不了多久,他就被馬爾達西那這個瘋狂的想法所折服。他和馬爾達西那一起,完善了他們的理論。他們共同提出:蟲洞和量子糾纏,可能不是兩個不同的物理現象,它們也許是同一物理現實的兩種不同描述!就好像能量和質量是一個物理現實的一體兩面。

這到底意味着什麼呢?

在繼續往下講之前,我必須給你打個預防針,接下去,我只是用一種通俗但絕對不能稱之爲嚴謹的方式,向你轉述當今世界最頂尖的物理學家的思考。因爲這是科普,我不可能用真正的物理學術語和數學公式來給你轉述,我只能用比喻的方式來解說。所以,我想請您千萬不要沿着我這些不夠精確和嚴謹的比喻,繼續往下推演,得出各種更加腦洞大開的所謂結論,那就百分百會成爲一個民科的。

想象你有兩個黑洞,黑洞 A 和黑洞 B。它們相隔億萬光年。如果這兩個黑洞是處於“量子糾纏”態的,比如它們是由同一顆超新星爆發產生的兩塊碎片形成的,那麼,根據 EPR 中提出的思想實驗,它們之間存在着鬼魅般的超距作用。

又根據薩斯坎德和馬爾達西那的 ER = EPR 理論,這種“超距作用”,在時空幾何上,可能就表現爲一條連接這兩個黑洞內部的蟲洞!

這兩個黑洞,表面上看相隔萬里,互不相干。但在更高的維度裏,或者是從時空的拓撲結構上看,它們也許通過一條祕密隧道,愛因斯坦-羅森橋,也就是蟲洞,緊緊地連接在一起。

聽到這裏,你可能要問:那這個理論和“防火牆悖論”有什麼關係呢?

關係太大了!它爲化解 AMPS 提出的那個“重婚罪”死局提供了一個極其巧妙的可能。還記得那個“不可能三角”嗎? 粒子 B(小光)必須和粒子 A(老光)糾纏,同時也必須和粒子 C(新光)糾纏。AMPS 說這是“重婚”,是不可能的,你必須斷掉一個。換句話說,這不是一個技術問題,而是一個原則問題,量子力學禁止這種關係的存在。

但是,薩斯坎德和馬爾達西那提出了一個大膽的假設:也許這根本不是重婚,也許根本不需要斷開。也就是說他們質疑的不是 AMPS 的推理過程,而是他們理論的前提。

如果 ER = EPR 是對的,那麼: 粒子 B 和粒子 A 的糾纏,本質上可能意味着 B 和 A 之間通過一個微型的“量子蟲洞”連接着! 而粒子 A 是什麼?A 是早期的黑洞輻射出的光子,雖然它飛到了遠處,但因爲它和黑洞糾纏,所以通過蟲洞,A 其實仍然連接着黑洞的內部!

講到這裏,我懷疑我把你繞暈了。沒事,讓我換個通俗的比喻幫助你理解我到底在說什麼。

因爲在量子世界中,重婚是重罪,所以,AMPS 不是認爲粒子 B 不能同時與 A 和 C 結婚嗎?

但是,薩斯坎德和馬爾達西那卻說:

有沒有一種可能,A 其實就是 C!當然,這並不是說 A 和 C 在量子態上是“完全相同的粒子”,而是說它們在糾纏結構上,可能並非 AMPS 所假定的那種彼此獨立的自由度。換句話,他們倆可能就是同一個人的正面和背面。或者更準確地說,A 通過蟲洞,在黑洞內部就是和 C 連在一起的!所以,這根本不是重婚。

換句話說,黑洞的內部空間,並不是一個封閉的死衚衕。它通過無數微小的蟲洞,連接着外面那些因爲霍金輻射而逃出去的光子。如果是這樣,那麼黑洞的內部,其實就是由外面那些輻射構成的!黑洞和它的輻射,在宇宙的時空幾何上,可能是連通的。

在這種圖景下,時空沒有斷裂,糾纏也沒有“斷開”,那麼能量就不會釋放,那堵可怕的黑洞表面的“火牆”自然也就消失了。這樣一來,愛因斯坦的廣義相對論似乎就保住了!宇航員穿過視界時,不會被燒死,黑洞的事件視界面依然是平滑的。只不過,這個平滑的視界內部,並不是我們以前想象的空蕩蕩的空間,而可能是一個充滿了通往外部輻射的“蟲洞網絡”。

時空或許源於糾纏

馬爾達西那和薩斯坎德的腦洞實在是很大很大,他們倆爲我們這些科幻愛好者又提供了一個無比巨大的科幻素材寶庫。

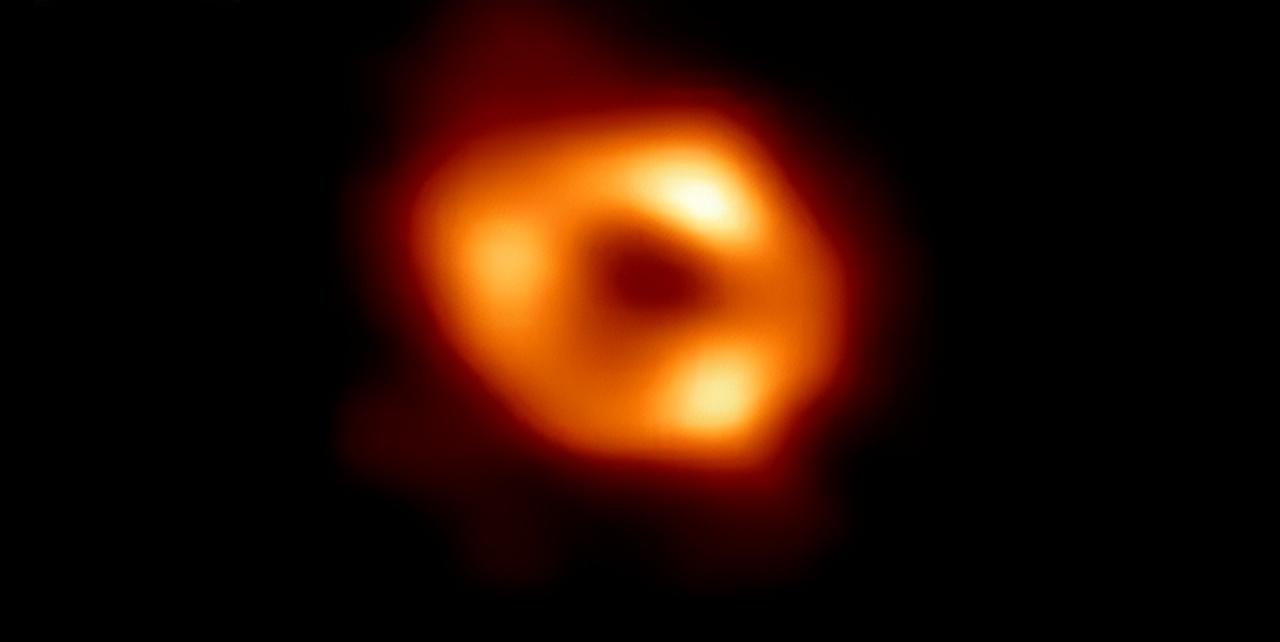

ER = EPR 不僅爲解決防火牆悖論提供了思路,它還描繪出了一個更加震撼的宇宙圖景:時空或許源於糾纏。

長久以來,物理學家們一直糾結於一個問題:我們的空間到底是怎麼來的?爲什麼空間是連在一起的,而不是一堆離散的碎片?

現在,一個驚人的答案似乎浮出水面:也許是量子糾纏,像針線一樣,把空間縫合在了一起。

在某些極其特殊、對稱性很高的糾纏態下,理論計算顯示,這種糾纏可以在幾何上表現爲類似蟲洞的結構。這些蟲洞交織在一起,就像無數根絲線,織成了我們所看到的、平滑的、連續的時空結構。

我們眼中的宏觀世界、引力、空間幾何,很可能只是微觀量子糾纏的一種“湧現”現象。就像熱力學中的“溫度”其實是微觀分子運動的統計結果一樣,“引力”和“時空”其實是量子糾纏的宏觀表現。

假如 ER=EPR 是對的,就能解釋爲什麼愛因斯坦當年怎麼也搞不定“統一場論”。因爲他一直試圖把量子力學塞進廣義相對論的框架裏。但真實的情況可能恰恰相反:廣義相對論(時空幾何),本質上可能是量子力學(量子糾纏)生出來的“孩子”。

ER = EPR,這個簡潔的公式,就像一道閃電,照亮了物理學最幽深的峽谷,試圖將 1935 年愛因斯坦留下的兩塊最大的拼圖,完美地拼合在一起。愛因斯坦如果泉下有知,不知道是會因爲自己的理論被這樣玩而氣暈過去,還是會因爲看到這種大統一的美感而欣慰地笑。說實話,我也不知道。

需要強調的是,直到今天,ER = EPR 仍然只是一個高度理想化的理論猜想。它誕生於極端簡化的模型之中,依賴於強對稱性、強耦合以及全息對偶等假設,目前既沒有實驗驗證,也遠未形成統一共識。

在現實的宇宙中,我們尚不知道自然界是否真的存在可被觀測的蟲洞,更無法確認糾纏是否一定能夠幾何化爲時空結構。ER = EPR 更像是一盞探照燈,它未必指明瞭終點,但至少照亮了一條此前從未有人認真走過的方向。

我只是想再三提醒您,不知不覺,你已經跟着我走到了當今理論物理學的最前沿。這是一片對於任何人類物理學家來說,都是荒涼而未知的領域。在這個領域,甚至都還沒有任何一個實驗物理學家能踏足一步。所有瘋狂的理論都停留在那些只需要紙筆就能進行研究的理論物理學家們的論文中,它們統統沒有得到任何實驗的證實。物理學家正在這片未知的處女地爭吵不休,硝煙正瀰漫在戰場上,二次黑洞戰爭還看不到結束的跡象。

ER = EPR 給我們提供了一條通往理解黑洞、量子糾纏乃至整個宇宙本質的可能道路,沿着這條路往前走,或許我們能走進一片新天地,但或許,這是一條死衚衕。

無論如何,我都要爲在這條道路上探索的物理學家們點贊、喝彩,他們是人類中最偉大的智力探險家,他們每前進一小步,都將爲人類在宇宙文明大社會中贏得一塊新的獎牌。

雖然,我很遺憾,無法成爲探險隊的一員,但我懷着無比崇敬的心,願意用我的餘生爲你們的探險活動樹碑立傳,我希望您也能成爲探險隊員。

讓我再帶着你回望人類探索黑洞奧祕的歷程:

從 1783 年米歇爾在燭光下構想出的那顆模糊的“暗星”,到史瓦西在一戰的塹壕中計算出的那個冰冷奇點;從惠勒在講臺上喊出“黑洞”這個名字時的激情,到霍金在輪椅上發現黑洞竟在發出輻射時的震撼;從薩斯坎德在絕望中發起的“黑洞戰爭”,再到今天,我們站在 ER=EPR 的門檻上,試圖用量子糾纏去編織時空的經緯。

這一路走來,我們看到的,不僅僅是物理學理論的更迭,更是一部人類理性的史詩。

黑洞,這個宇宙中最黑暗、最貪婪、最不可一世的怪獸,曾經是我們眼中物理定律的終結者,是吞噬一切意義的深淵。但最終,它卻成了照亮物理學前路的最明亮的燈塔。它逼迫我們打破舊有的思維枷鎖,逼迫我們將廣義相對論的宏大敘事與量子力學的微觀幽靈強行融合,逼迫我們去觸碰那個宇宙最底層的源代碼。

這場持續了半個世紀的“黑洞戰爭”,沒有輸家。

霍金輸掉了賭局,但他看到了新物理學的風景;薩斯坎德和馬爾達西那曾經短暫地贏得了戰爭,但他們很快又進入了新的未知之境,這兩位探險家只不過走在了隊伍的最前端,通往更深奧祕的道路纔剛剛開始。

在這場戰爭中,真正勝利的,是科學精神。是那種面對看似堅不可摧的權威(無論是愛因斯坦還是霍金),依然敢於說出“你錯了”的勇氣;是那種面對大自然設下的邏輯死局,依然敢於在絕望中尋找“第三條路”的智慧。

宇宙或許真的是一個全息的幻象,時空或許真的只是糾纏的投影。但在這個幻象之中,有一樣東西是無比真實的,那就是人類仰望星空時的那份好奇,以及試圖用理性去丈量無限的那份尊嚴。

黑洞,是舊物理學的終結者,也是新物理學的締造者。我們也許永遠無法抵達探險的終點,但探索的過程遠比已知的結果更有意義。有人說,天文學是無用之學,研究黑洞與現實生活毫無關聯,對技術的進步毫無貢獻。

我想說,無用之學恰恰是純科學。好奇心不在乎有用無用,它只在乎是什麼,爲什麼。正因爲在人類的歷史長河中,始終有一羣人,對宇宙、自然、生命充滿了好奇,人類才擁有了科學。我們的好奇心驅動着現代天文學,而天文學又推動了數學、物理、工程技術的巨大發展。我不相信,一個對星辰大海失去好奇的民族,能夠建成科技強國;我更不相信,一個不熱愛仰望星空的文明,能贏得宇宙大社會的尊敬。

繼續前進吧,人類,我們的征途是星辰大海!

(系列完結)

後記

當我寫下本書的最後一個句號時,心中並沒有一種“講完了”的輕鬆感,反而多了一分清醒的遲疑。

因爲黑洞史,本質上並不是一段已經完成的歷史。它更像是一條尚未收束的時間線:一端連着牛頓時代的引力直覺,另一端伸向量子引力尚未成形的未來。我們所能做的,只是在這條線上標出一些路標,記錄人類曾經如何在黑暗中摸索前行。

在寫作過程中,我一再提醒自己:科普的任務,並不是把未知包裝成確定,而是讓讀者看清“我們究竟不知道什麼”。那些最迷人的地方,恰恰不是答案所在,而是問題本身仍然頑固存在的地方。

如果這本書能留下些什麼,我希望它不是關於黑洞的結論,而是一種看待科學的方式——一種允許困惑、尊重不確定、並依然願意繼續追問的態度。當然,質疑的前提是邏輯加實證,而不是無條件的質疑。

黑洞也許永遠不會向我們完全敞開,但人類試圖理解它們的努力,本身就已經構成了文明最值得珍惜的部分。