魯白:什麼樣的科研文化,才能孕育出第一流的科學?

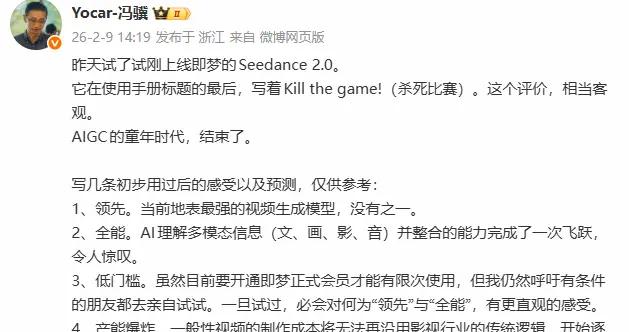

2025年11月9日,魯白在知識分子十週年論壇“科學人才與中國科學的崛起”上發表講話。

導讀

在《知識分子》創立十週年之際,創始總編輯、尚思自然科學研究院院長、復旦大學教授魯白以《科學人才的引進、培養和支持》爲題發表演講。

他回望了過去十年中國科研文化與環境的變化,思考在快速發展的同時,我們是否也在重塑屬於自己的科學精神。

在演講中,魯白深入探討了科研人才的成長環境、科學評價體系的侷限,以及原創研究賴以生長的文化土壤。他提出,應建設一個以人爲本、鼓勵探索、長期耐心支持的科研生態——讓科學家能夠在信任、自由、寬鬆而又富有進取精神的氛圍中,專注於真正重要的科學問題。

這是一份關於科學理想與制度現實的冷靜思考,也是一份面向未來的真誠提案。十年之後,我們仍然應當追問:“什麼樣的科研文化,才能孕育出第一流的科學?”

撰文 | 魯白

今天是我們“知識分子”的十週年生日。在生日這一天,一方面我們會回顧過去,我們做了些什麼,哪些做對了,哪些做錯了。另一方面,我們也要展望未來,思考下一個十年要做什麼。

我們正處在一個非常特殊的時代,科學和人才已經成爲推動國家發展的關鍵環節。因此,我想聊聊科學人才的成長環境、科學研究的評價體系和科研文化的發展方向,以及創新模式,也想談一下我們面臨的問題和挑戰。

讓科學成爲一種生活方式

首先,我們還是回顧一下十年前我和饒毅、謝宇一起創立“知識分子”的初衷。在創刊伊始,我們各自嘗試爲“知識分子”做一個畫像,有趣的是,我們三個人給出的畫像不盡相同,但加起來,恰好就是“知識分子”今天想要說的話和想要乾的事。

饒毅當時說,在一定程度上人人都可以是知識分子,因爲每個人都有發揮智力、獲得知識、運用理性和追求幸福的能力;我當時認爲,知識分子應當具備批判性思維、前瞻性視野和社會責任感,敢說話,敢說真話,誠信爲人,追求真理;謝宇則認爲,知識分子應該是具有自己獨立的想法,從事創造性工作的人,他們具有啓蒙意識,尊重不同的意見,關心人類知識和普適文化的價值。

今天,我們把“知識分子”的火炬交給了新一代總編,繼續探索未來十年的價值。十年前,我們爲“知識分子”設定了定位:成爲中國最有影響力的科學傳播平臺。我想我們大致是做到了吧。

我們報道科學事件、人物,但是最重要的是傳播科學思想。我們的定位是發展新時代的科學文化,改善科研評價的體制,推動科學和教育體制機制的改革,甚至要做一些科學政策方面的諮詢和建議。

無論如何,“知識分子”從一開始就明確,我們不是一個簡單的科普平臺,而是要傳播科學思想和科學精神。

我們的定位是什麼、我們的受衆是誰?這些受衆爲什麼需要我們“知識分子”這樣一個平臺?關於這些問題,我說過兩句話。

第一句話,讓科學成爲一種生活方式。在我們這個社會中,有那麼一個羣體,而且這個羣體正變得越來越大。他們也許並不直接從事科學研究,但他們正逐漸把科學當作一種生活方式,就像有人把足球當作生活方式一樣。

第二句話,影響有影響力的人。大家都聽說過”80-20 rule”,就是世間20%的人幹了80%事,影響了80%的人。因此,我們並不追求要有很高的點擊量,而是要牢牢地抓住這20%的有影響力的人。“知識分子”應該爲這一批人提供深入的科學內容,有門檻也有洞察力的科學分析,對行業和產業發展有洞察力的批評/思考/爭論。通過他們的行動和影響力,來推動中國社會改革和中國科學生態的進步。

魯白髮表演講。圖源:智識學研社

什麼樣的科學纔是第一流的?

在“知識分子”邁入下一個十年之際,我們必須深刻思考當前科學體制中的一系列問題。

坦率地說,這些問題依然嚴峻,其中最關鍵的就是科研評價體系(KPI)。正如林建華老師提到的,大學到底應該成爲什麼樣的機構?現在我們過分強調影響因子和頭銜,評估方式短平快、急功近利,這反過來影響了我們做出真正偉大的科學工作,培養偉大的科學家。

我們首先要明確:什麼樣的科學研究纔是第一流的?很多科學家在拼命地“幹科學”,但他們並不完全明白什麼是最好的科學。

我們所說的最好的科學,應該是全球首創的,是解決重大科學問題的,是打破傳統理論體系、提出新概念、新理論、新方法的,是擁有顛覆性技術、開創新領域的。

但是我們今天的現狀是什麼樣呢?是大家都在追求CNS(Cell, Nature, Science)文章。這裏有幾種普遍的類型。一種我稱爲“資源堆積型”。一篇文章可能砸進去上千萬,最後也許發到了CNS,但真正解決了多少問題,其實不好說。另外一種類型叫”熱點追蹤型”,一個科學熱點來了,馬上放下自己最擅長最熱愛的研究,轉向熱點。還有一種叫“Me too/Me Better”型,就是別人發表一個原創研究後,總是快速跟進,也許有一些小的改善(incremental improvement),但不是原創。這些類型的文章我們看得非常多。

如何改變這個現狀?抽象地講,就是要改變整個科研生態,這個生態要注重源頭創新,獨特的視角或方法論,重要的科學問題,顛覆性的概念突破和技術創新,這就需要包容、競爭、合作、交叉等一系列要素。

具體怎麼做?帶着這個問題,我在過去幾年中走訪了很多科學聖地,其中第一個例子是英國的卡文迪許實驗室,這個實驗室出了28個諾貝爾獎,而且也是分子生物學的誕生地,大師輩出,羣星璀璨。

訪問期間,我還重溫了那本關於分子生物學的名作《創世紀的第八天》(The Eighth Day of Creation),兩個年輕人,一個是研究生(克里克),一個是博士後(沃森),兩個人發現了DNA 雙螺旋(double helix)結構,開啓了現代生物學。

原創的研究靠什麼?它靠的是很多的想象力、推理,靠的是對科學的激情和熱愛,做自己喜歡做的事情。它也靠獨立思考,好問問題,問好問題(Good Questions),並克服一切困難去解決它。當然,這還需要一種文化氛圍,這種氛圍要能夠包容質疑、鼓勵爭論、不畏權威。需要我們的科學家追求真正的科學發現,而不是發現之後帶來的名譽,地位,利益(跟多的經費,帽子等)。

沃森、克里克都沒有做導師給他們的課題,他們兩人自己去搞了這樣一個課題:DNA的分子結構。結果發現了DNA的雙螺旋結構,揭示的生命體遺傳複製的奧祕。很快他們兩個人得了諾貝爾生物醫學獎,而他們的導師則因爲別的發現也在同一年獲得了諾貝爾化學獎,成爲分子生物學歷史上的一段佳話。

最後,也是非常重要的一點,原創科學要靠追求的“非利益性”。這在當下的中國尤其難做到。他們不是爲了追求名利,而是真正出於對科學真理的追求。

我們要有科學氛圍,要進取,要開放探索,原創研究有一句話叫“語不驚人死不休”,一定要做跟別人不一樣的東西,目的是要解決重大問題,爲了做到這些,我們必須具備冒險精神、開創精神、學術批判的氛圍,並且允許犯錯誤、鼓勵多學科交叉。

另外一個例子是日本基礎科學的崛起,日本在2001年提出“50+30”計劃,即在50年內培養30位諾貝爾獎獲得者。今年,日本又新增2位諾貝爾獎得主。不到一半的時間,日本已經出了25位諾貝爾獎得主了!

我在2023年疫情後曾經特意去日本,與楊培東老師一起帶着一些企業家,投資人,專門走訪了一些當時尚未獲得諾貝爾獎,但我們認爲很有可能得獎的科學家,考察他們的科研生態環境有什麼不同。當時我們問京都大學校長,他們是如何培養出如此多的諾貝爾獎得主的,他的回答是,“不干預就行了”。反思中國,我們的行政干預還是太多了。

以國家腦計劃爲例,中國和日本都在做。但日本的模式是,政府說“我要做”,但至於“做什麼”和“怎麼做”,則完全留給科學家自己去討論、去爭論。

多年前我專門做了一些研究,寫了一篇文章《日本科技的崛起原因的探討》,一個重要原因是戰略科學家參與科技政策的制定以及經費、資源的分配等重大決策的話題。第二個是對基礎研究需要一個長期穩定的支持。另外,在外智的吸引方面他們(日本)也做了一些制度上的保障。還有一個比較特殊的文化問題,就是日本人的認真,以及科研誠信,可能比今天的中國要做得好。

當然,如果要讓戰略科學家參與資源分配和政策制定,對科學家自身的要求要很高。戰略科學家要能把握科學最前沿、有國際威望和戰略眼光、有公心、公信力、敢負責任。最重要的一條就是“不自私”。很多科學家做不到這一點,可能首先會考慮把資源給自己、給自己的院系、再給自己的學校,這就倒過來了。真正要做到這一點,科學家必須具備全局觀念。

第三個例子是霍華德·休斯醫學研究所(HHMI)。在生物醫學領域,這應該是目前最好的做基礎研究的機構了。它是一個非實體的基金會組織,目前支持着分佈在美國各個大學研究所的約260位美國頂尖的、最具競爭力的科學家。HHMI的特點是長期穩定支持,目前做到了“7+3”模式——連續支持7年,如果評估不通過,也給予3年過渡期,早期是“5+2”,核心是“選人不選項目”。

在多年的實踐中,他們總結出了一套做法,其中最重要的一項是“Deletion test”,就是把一位科學家過去五年的工作,發表的文章全部刪掉,看他對這個科學領域到底有沒有實質性的影響? 如果沒有,對不起,就不選拔或繼續支持。

支持原創科學,我們做了什麼?

基於上述這些思考,我們去年在上海建立了一個新型研發機構,尚思自然科學研究院(Shanghai Academy of Natural Sciences)。

這是一個民非(民辦非企業單位)組織,,是一個公益性組織,但擁有相當自主和獨立的運營機制。我們想嘗試一種不同的模式,對標HHMI,長期穩定地支持一些高風險、高價值的科研。

我們引進或挖掘國際一流的人才,對他們的要求不是發了什麼文章,而是做出重大的、世界一流的工作。爲適應這個目標,我們建立了一套符合科學規律的管理制度,並努力營造追求原創、勇攀高峯的文化氛圍。

尚思的“尚”字,構成了我們的Logo。“尚”字下面一個“0”,上面一個“1”,這代表我們追求從0到1的原創。中間的交叉可以看作DNA的雙螺旋,也代表了科學學科的交叉。其中的一條臂,我們特意選擇了GFP(綠色熒光蛋白)發光的顏色(509nm),它的發現也是一個有巨大影響力的工作,後來得了諾貝爾獎。

我們最看重的一點,是崇尚思考、崇尚思維。

尚思研究院的願景是支持頂尖科學家做原創基礎研究,助力上海成爲世界最好的科學發源地之一。我們的定位就是對標HHMI,用新的模式開展前沿性、開創性、突破性和顛覆性的基礎科學研究。

我們的任務不僅是招聘人才,而是通過支持、引進、培養的機制,推動原創性、顛覆性的科學發現。同時,我們也想通過我們的支持方式,推動各個院所的體制機制改革,並帶動形成新的科學文化。

爲了構建這個生態,我們設立了四個學者系列:對標HHMI研究員的最一流科學家的“尚思學者”,引進具有領導力的頂尖資深人才的“尚思資深學者”,支持45歲以下具有傑出發展潛力的青年科學家的“尚思探索學者”,以及支持跨學科合作的“尚思合作學者”。

我先講一下探索學者。探索學者的定位是在存量中選拔,即在上海市範圍內遴選人才。目前主要集中在生物醫學領域,今年開始拓展到化學和交叉學科。我們面向全上海選拔 45 歲以下、具有潛力成長爲“尚思學者”的青年科學家。給予的資助週期並不長,希望通過一段時間的觀察,幫助他們逐漸達到成爲尚思學者的水準。

我們的做法與目前常見的機制也有所不同:我們不搞單位推薦,,也不搞個人申報,而是通過我們自己的科學官團隊做獨立判斷和遴選。

另一個類別是“尚思資深學者”,這個想法是受施一公教授在西湖大學的一些做法啓發提出來的。雖然我國引進人才的工作已經開展很多年,但真正引進海外資深學者的力度仍不夠,復旦、交大、中科院系統引進美國正教授以上學者的數量都相當有限,北大、清華也並不算多。而這些長期在海外優秀科研機構工作過的資深科學家,不僅學術積累深,影響力大,而且對好的研究教育管理體制,科研文化的建設也有切身的體會和經驗。會在一定的範圍內影響科研生態。我們看到,西湖大學在短短几年裏,僅生命科學領域就引進了 35 位資深華人學者,使其國際影響力迅速提升。

我們推動資深學者項目,是希望他們承擔起學科建設的角色。依靠這些資深科學家,構建起代表未來的重要的學科方向,引進或選拔年輕學者。我們通過支持資深學者來建好一個新的學科,再把新的人才帶進來。

我們推崇的是什麼樣的科學呢?希望我們的學者,真正能夠做到4個“性”:前沿性、開拓性、突破性、顛覆性。

所謂前沿性,就是能否在自己的領域做到最前列。開拓性,是指能不能開闢出一個新的研究方向,打開一片新的疆土。突破性,看是否能解決重大的理論問題或應用問題,研究的成果能不能寫進教科書。顛覆性,則是指能否產生一種具有普適性的技術,或者提出顛覆性的理論成果。我們希望科學家都能朝這四個方向努力。至於評估的標準,其實就是這四條本身。

最後,我想講講我們在做這些嘗試之後,希望在哪些方面帶來改變。現有的機制其實很難改變,我們在外部設立了“尚思學者”這樣的體系,本質上是想推動大學內部的改革。現在大學普遍面臨資金緊張的問題,政府往往是最主要甚至唯一的資金來源。另外一個問題是平均主義,對優秀青年學者的差異化支持明顯不夠。

通過引進資深學者,可以改變這種局面。圍繞這些資深學者,由他們來引進人才,建設新的學科和院系,推動所在領域的發展。我們希望學校會圍繞他們制定一系列新的政策和機制。

下一步我們希望進一步擴展。剛纔講的是做增量。一個資深學者來了,再圍繞他引進新人。現在我們還想推動的,是“尚思中心”。尚思中心不僅做增量,也做存量。

這一點我們向北大、清華的生命科學中心學習得比較多。他們的做法是,由國際專家委員會對現有的PI進行評估,從中挑出表現最好的,給予更大的支持,包括研究生名額、空間和研究經費,支持三年。三年後再由同一個科學顧問委員會評估,做得不好,支持就取消。通過這種方式,可能可以撼動原有體制機制里長期固化的問題。

舉例來說嗎,我們已經和交大醫學院合作,建立了一個“尚思—交大視覺神經科學中心”,可以在交大範圍內選拔人才,提升支持力度,希望通過更高標準和國際化的評估機制,帶動整體水平的提升。

以上就是我們目前一些還比較粗淺的努力。謝謝大家!