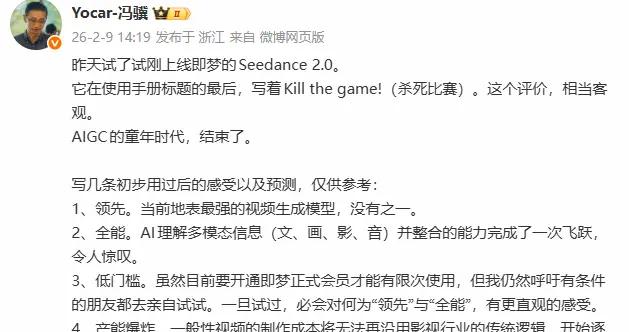

他是霍金師弟,呼籲建立一個新的國際研究機構,總部可考慮中國

圖源:Pixabay

撰文|戴晶晶

從龐加萊對“三體問題”的研究,到愛德華·洛倫茲(Edward Lorenz)提出“混沌理論”,科學家們早已發現世界由無數個複雜系統構成,後者在數學的描述中充滿不確定性、難以預測。

其中,天氣系統與我們生活和生產密切相關,但由於“蝴蝶效應”的存在,任何微小的變化都可能導致天氣預測結果偏離實際情況,即使最先進的預報系統在進行長期預測時也難免出現誤差。

目前的天氣預報以概率的形式給出,例如:明天下雨的概率是30%、多雲的概率是20%。這源自英國氣象學家蒂姆·帕爾默(Tim Palmer)的研究成果,他與同事開創了世界上首個集合預測系統(Ensemble Forecasting)。

集合預測通過成百上千次略有差異的模擬,構建未來天氣的多種可能路徑,進而以概率形式呈現不同的天氣風險,在某種程度上預測了不確定性。

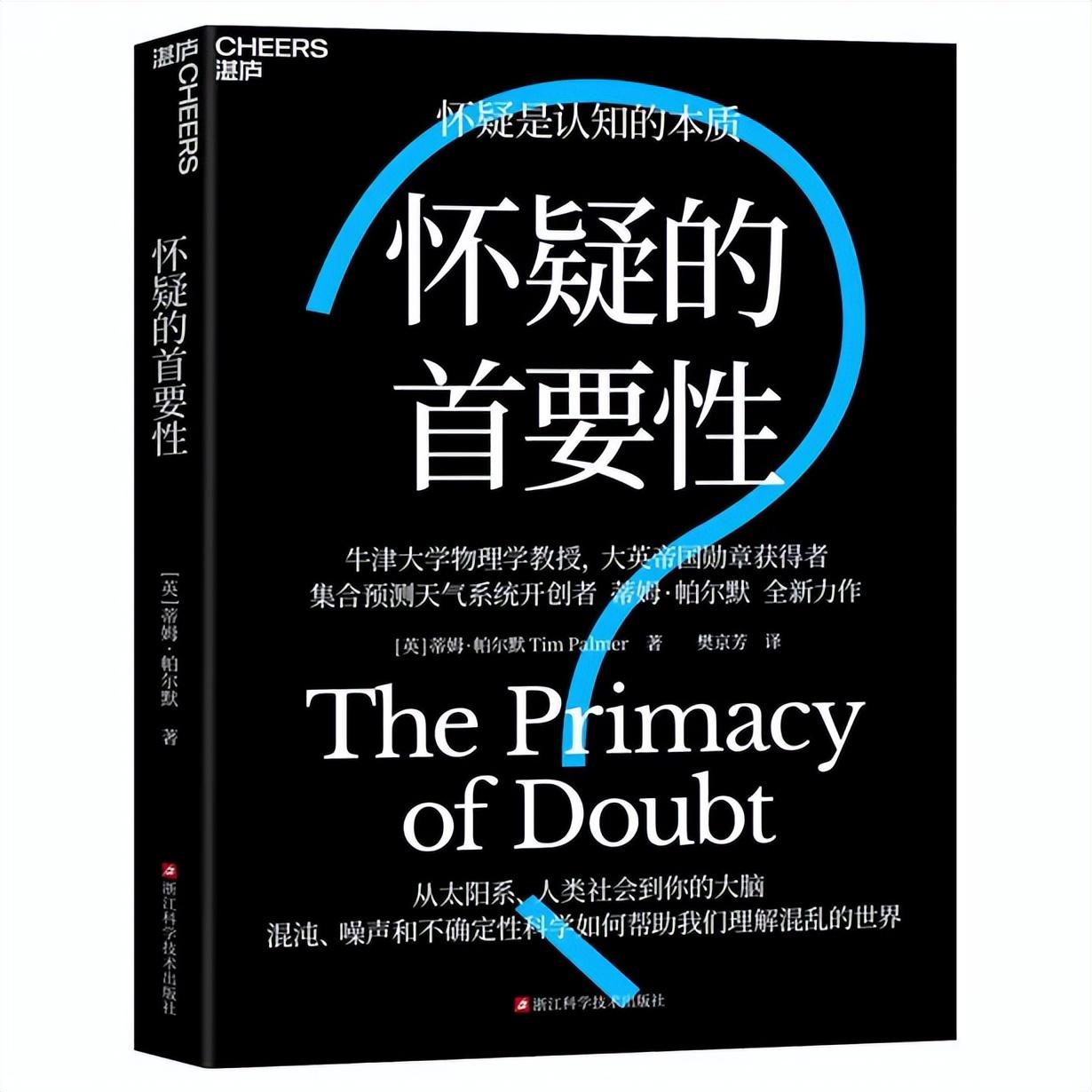

蒂姆·帕爾默目前擔任英國皇家學會氣候物理學研究所教授,牛津大學物理學教授,牛津大學馬丁研究所高級研究員,曾任英國皇家氣象學會主席。今年4月,他的新書《懷疑的首要性(The Primacy of Doubt)》在中國出版。

“正確地判斷自己預測或理解的能力”是蒂姆·帕爾默科研生涯的長期理念,這一思想來源於他的偶像理查德·費曼(Richard Feynman)。

美國作家詹姆斯·格雷克(James Gleick)就在《費曼傳》中這麼形容這位偉大的物理學家:他相信“懷疑”的首要地位,它不是對我們認識能力的缺陷,而是認識的本質。

第30屆聯合國氣候變化大會(COP30)正在巴西貝倫召開,應對氣候變化議題再次首都全球關注。此次大會之前,“知識分子”與蒂姆·帕爾默進行了一場對話,他回顧了開發集合預測系統的歷程,以及如何將概率本身作爲一種決策的工具。

作爲參與撰寫聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)前五次評估報告的作者,蒂姆·帕爾默對氣候變化有着深刻的科學洞見,他在書中回顧了氣候模型和氣候預估合集建立的歷史和爭論,並指出目前的模型網格精度不夠,且對雲層反饋效應的估算不足。

他呼籲,全球應建立一個應對氣候變化的“全球歐洲核子研究中心(CERN)”,以解決精確模擬氣候所面臨的諸多挑戰。而中國已經建造了性能最好的一批超算,也許可以作爲這個新的國際研究機構的主辦方。

“但不確定性不應該是不採取行動的理由。”蒂姆·帕爾默回應氣候科學領域的爭議時表示:真正的問題是:即便模型存在不確定性,極端氣候變化的概率是否足夠高,值得我們採取行動減少排放?

而他認爲,目前災難性氣候變化的風險,已完全高到足以採取行動。

以下爲專訪實錄,文字經過編輯:

天氣預報員不能替你做決策

《知識分子》:北京通常是非常乾燥的,但今年卻經歷了非常不尋常的多雨天氣。這有點像英國。

蒂姆·帕爾默:不不,在英國,今年我們有大約六個月沒下雨。事實上,非常乾燥,異常乾燥。和以往正好相反。

《知識分子》:這可能與氣候變化有關吧?今年夏天,中國北部的溼度和溫度總體上都有所上升。

蒂姆·帕爾默:我認爲幾乎所有地方都在變暖,但降水模式是更爲複雜的。

《知識分子》:您是氣象學專家,複雜性確實是氣候系統的特點,您能結合您的工作談談嗎?

蒂姆·帕爾默:我的研究領域最初是理論物理,博士課題是廣義相對論(編者注:蒂姆·帕爾默是史蒂芬·霍金同門師弟,博士導師均爲丹尼斯·夏馬)。但後來我轉向了天氣和氣候研究,因爲我希望自己的工作能更“有用”一些。

我進入這個領域時,天氣預報幾乎都是“確定性的(deterministic)”,比如“明天會下雨”、“明天是晴天”、“會有暴風雨”或者“不會有暴風雨”,預報總是以一種絕對肯定的語氣給出。

我當時正好在研究混沌(Chaos)的數學模型。當人們做預測時,需要設定一個“初始狀態”,然後讓模型在時間上向前推演。此時,如果在初始條件中引入微小的不確定性,就能看到這些不確定性在預測過程中是如何演化的。在許多情況下,這些微小擾動不會放大,說明預測是可信的,但有時不確定性會迅速爆炸,導致原有預測的可信度下降。

在我科研生涯的早期階段,我和同事之間就這一點發生了爭論。我主張,爲了提前判斷某次預報是否可靠,我們應該不只運行一個模型,而是運行比如100個模型,每個初始條件都略有不同,然後觀察它們的結果如何演變。

問題是,運行100次預報需要巨大的計算量,天氣預報必須快速生成纔有用。如果明天的預報要花兩天算出來,那就沒意義了。因此一些同事認爲這是對計算資源的浪費。但我堅持,“不確定性”與“溫度、降水、風速”等變量一樣重要,是另一種必須被預測的參數。

後來,1987年英國發生了一場著名的大風暴,那次風暴完全沒有被預報到。最後人們意識到,這實際上就是一個不確定性導致的案例。一個極小的差異就可能導致“有風暴”或“沒有風暴”兩種截然不同的結果。也正是這場事件,讓氣象界同意預報不確定性。

“懷疑的首要性”這句話,也成了我推廣“集合預測”(Ensemble Forecasting)時的口號,這種技術在改變不確定的初始條件和模型方程的情況下重複運行模型。

如果一個可靠的集合系統離散範圍很小,我們可以信任它能夠做出相當精確的預測。相反,當離散範圍較大時,我們只能用概率進行預測。

《知識分子》:現在的集合預測系統會給出多種可能的天氣情況,每一種都有對應的概率。我們怎樣利用這些概率,來幫助我們做出更明智的決策?

蒂姆·帕爾默:我們關心天氣預報的原因,就是需要根據它來做決策。有時候,這種決策非常簡單,比如“今天要不要帶傘”。一些情況下,概率也並不是那麼關鍵,你只需要看最有可能發生的情形即可。

但有些決策就複雜了,尤其涉及花錢。有這麼一個故事,我有位朋友準備辦一場戶外派對,需要提前十天決定是否要租帳篷。租帳篷要花不少錢,他想知道那天會不會下雨。我告訴他,十天後的降雨預報並不確定,我只能給出一個下雨的概率。

但他表示了不理解。於是我進一步說明:如果英國女王出席,哪怕只有5%的下雨概率,也一定要租帳篷;如果是鎮長來,可能概率需要達到20%。這個故事中,最重要的嘉賓是他岳母。於是我們一起判斷,如果下雨概率超過40%,就租,否則就不租。我查了天氣預報,只有20%,他最後沒租,幸運的是,那天確實沒下雨。

這個故事雖然輕鬆,但其實能推廣到應對極端天氣這樣嚴肅的情景。一些機構會在臺風、颶風等災害來臨前,提前運送藥品和食物。過去他們往往在災害發生之後纔行動,但容易遇到道路阻斷、通訊中斷的情況,救援非常困難。

現在集合預測系統會幫助他們決策。由於資源有限,他們不可能每次都提前出動,於是會設定一個觸發閾值,如果預報中災害的概率超過這個閾值,比如80%,他們就提前行動。

同樣的邏輯,也適用於我們每個人。比如你計劃去爬山,預報說有40%的下雨概率,要不要帶雨衣?帶着會更重,不帶可能被淋。天氣預報員不能替你決定,你得自己權衡哪種不便更能接受。

人們對於氣候變化存在諸多爭論,預測氣候變化存在很多不確定性,但我們仍能估算出其發生的概率。本質上,是否應該採取氣候行動與是否應該帶雨具是一樣的決策問題,但前者影響大得多。

不確定≠不行動

《知識分子》:7月,美國能源部發布了一份“批判性述評”(critical view),認爲二氧化碳引發的氣候變暖在經濟上造成的損害可能低於普遍認知,一些激進的減排策略或許存在方向偏差。您整體怎麼看待這份報告?

蒂姆·帕爾默:這份報告由一些科學家撰寫,但他們在氣候問題上的立場與大多數氣候科學家不同,可以說是少數派。

這份報告主要強調了氣候模型中的一些不確定性。我承認氣候模型確實並不完美,這一點毋庸置疑,但我們仍可以對氣候發生災難性變化的概率進行估算。目前來看,存在一種相當大的風險,即氣溫會升高到如此程度,以至於海平面上升數米、熱浪強度超過人體生理極限。

報告沒有觸及這些潛在的災難性後果,只一味強調模型的不確定性,其中一些批評並不合理。比如他們聲稱“所有模型預測的溫度都比實際觀測值要高”,但這是因爲他們看的那些模型,假設了遠高於過去幾年實際水平的二氧化碳排放量。

問題的關鍵是,即便模型存在不確定性,極端氣候變化的概率是否足夠高,值得我們採取行動減少排放?

在某種意義上說,這並非一個科學問題,而是政治家們處理的問題。科學家的職責,是量化不同氣候風險的概率,包括那些極端的情形。遺憾的是,這份報告沒有做到這一點。它讓讀者誤以爲“不確定性”意味着“無需行動”,這就像一個商人因爲投資存在風險就永遠不去投資一樣。

在我看來,災難性氣候變化的風險完全高到足以採取行動。要知道,一顆大型小行星在未來幾百年撞擊地球的概率大約只有百萬分之一。而我們現在談的極端氣候變化,概率可能高達30%甚至40%。

《知識分子》:您在書中提到目前的氣候預測模型還無法非常準確地評估氣候變化的臨界點(tipping points)。您認爲有沒有可能改進我們的模型來實現這一預測?

蒂姆·帕爾默:所謂的“臨界點”,是一個非線性過程的實例。要改進模型,唯一的辦法就是通過“分辨率(resolution)”來進行。我們在計算機上用網格來表示大氣,把空間劃分成一個個小“盒子”,每個盒子內部假設大氣是均勻的。信息從一個盒子傳遞到下一個盒子。

早期計算機運算能力有限,網格很大,可能幾百公里一個盒子;隨着計算能力提升,網格越來越小,能更精確地模擬大氣和海洋中的動力學過程。想要對臨界點有更高的信心,就必須把網格做得儘可能小,這需要使用世界上最強大的計算機。

氣候科學家在使用超級計算機時往往要與其他領域的科學家競爭資源。而氣候問題的重要性決定了,我們必須有專門的、高性能計算機資源。我提出的設想是,類似歐洲核子研究中心(CERN)的模式,世界各國可以聯合投資一臺超算。

如今的超級計算機運算能力已經達到每秒10的18次浮點運算,中國就建造了性能最好的一批超算。所以中國也許可以作爲氣候變化領域“CERN”的主辦方,全球各國可以來這裏,在專用的超算上運行高分辨率的模型。

《知識分子》:AI現在使用了很多計算資源,您認爲AI會幫助氣候預測嗎?

蒂姆·帕爾默:AI無法回答氣候的臨界點這類問題,因爲AI是使用過去的數據來訓練的。

雖然氣候臨界點可能在幾百萬年前發生過,但在我們擁有數據訓練AI模型的這個時期,它們並沒有發生過。也因此,AI模型從未見過,比如海洋環流中的某個臨界點。

我們正在進入一個以前的歷史數據中沒有出現過的世界,這正是AI模型可能失敗的地方。這也是爲什麼我們需要繼續基於物理法則來發展模型。AI當然會有所幫助,但不可能取代物理模型。

知識分子:能具體說明嗎?

蒂姆·帕爾默:物理基礎的模型幫助我們理解系統,理解在科學中是非常重要的。

格陵蘭島是一片巨大的土地,多數區域被冰雪覆蓋,它不僅在天氣系統中起重要作用,還影響海洋環流。但如果格陵蘭島不存在,歐洲的天氣會是什麼樣?通過物理模型回答這個問題相對容易,因爲可以在模型中移除格陵蘭島,換成海洋,然後重新運行模型。這就相當於做了一個實驗,幫助人們理解格陵蘭島在現實世界中的角色。

同樣的,如果把中國藏區的山脈去掉,替換成平坦的土地,北京的天氣會怎麼樣呢?我們可以通過物理模型把喜馬拉雅山脈或者整個青藏高原去掉,進行這個實驗。

但是AI模型的訓練數據一定是來自一個有格陵蘭島或青藏高原的世界,它們不可能在可靠的方式下推測沒有這些地區存在時,歐洲或中國天氣的狀況。

AI歸根結底只是一種巧妙的統計分析。假設有一個函數,在一定距離內以直線形式表現,如果想知道函數在另一個地方的值,AI所能做的就是假設從這裏到那裏也是一條直線。然而,實際上它可能完全不是這樣,會有不同種可能。這就是爲什麼AI模型有侷限性,它很難像物理基礎模型那樣,深入理解系統的細節。

當然,我會說AI模型在短期天氣預測方面表現相當出色。AI也可以和物理模型相結合,比如集合預測。氣象中心一開始每天進行50次預報,但有時人們會要求提供500次預報的結果,在沒有那麼多計算時間時,可以利用AI來生成一些模擬的結果。

《知識分子》:您參與過聯合國政府間專門委員會(IPCC)報告的編寫過程,第30屆聯合國氣候大會(COP30)即將召開,您對IPCC下一份評估報告以及COP30有什麼期待嗎?

蒂姆·帕爾默:我曾參與早期IPCC報告的編寫,現在參與得較少了。對我而言,IPCC應當是一個科學評估報告,而不是政治聲明。它只是對過去約5年的氣候變化科學文獻進行的總結。IPCC堅持這一基本使命是非常重要的,但現在始終存在着將其政治化的風險。

至於COP,我不是以氣候科學家的身份看待這個問題,而是作爲一個普通人、作爲地球上的一員來看。化石燃料在我們生活中扮演着重要角色,停止使用它們非常困難,所以我希望我們能夠採納所有能幫助我們實現淨零排放的技術。

有時人們在爭論是否應該使用可再生能源、核能、碳捕捉與碳封存。我個人的觀點是,我們應該儘量開發儘可能多的這些技術,而不是專注於其中一種。

我一直在關注中國在替代核能方面的進展,例如在戈壁沙漠中建立的釷基熔鹽實驗堆,使用釷而不是鈾來運行,通過熔鹽來冷卻。這非常有趣,因爲它可能開闢一片新的核能領域,能夠真正改變世界,推動低碳能源的使用。

噪聲的重要性

《知識分子》:除了天氣,其它系統也存在着各種不確定性。爲什麼有些事物總體上是可預測的,但又會突然變得不可預測?這背後的原理是什麼?

蒂姆·帕爾默:我認爲“混沌理論(Chaos Theory)”的偉大之處在於,它並非基於隨機性。相反,它背後有着清晰的數學方程,這最早由美國氣象學家愛德華·洛倫茲(Edward Lorenz)提出。

洛倫茲發現,當系統在演化過程中,大多數情況下它們在很長一段時間內都是可以預測的,但從數學角度來看,存在一部分“分形”結構,呈現不穩定的狀態,即微小的不確定性會被迅速擴大。

如果艾薩克·牛頓看到洛倫茲方程,他大概能讀懂它們的形式,因爲這些方程確實是通過他創立的微積分來呈現的。但對於這些方程所衍生的幾何形式,牛頓可能就完全陌生了。

舉個例子,圓是古希臘數學家歐幾里得(Euclid)熟識的幾何形狀,牛頓是“歐幾里得幾何”專家。在三維空間裏,圓可以被推廣爲球體,當放大觀察時,它的表面光滑而單調,就像我們並不能確切地感受到地球是球體,因爲我們只看到了極其小的一部分。

然而洛倫茲發現的“分形幾何(Fractal Geometry)”則完全不同,它的結構會不斷重複,無論你放大多少倍,結構始終存在、永不消失。有趣的是,分形幾何與20世紀一些最重要的數學成果密切相關,例如安德魯·懷爾斯(Andrew Wiles)在1990年代證明“費馬大定理”時使用的數學工具。

天氣大部分時間可預測,但有時也會出現極端風暴,這就源自系統內部的分形幾何結構。不只是天氣,經濟系統通常是穩定的,但也會出現全球性金融危機,平穩的健康系統可能也會爆發疫情。

雖然這點存在爭議,但我個人認爲,如果將整個宇宙視爲一個在分形幾何上演化的混沌系統,那麼量子力學中涉及基本粒子的一些極其複雜的概念性問題,或許是可以被理解的。

《知識分子》:您在書中提到,集合預測也能用於經濟學領域。能具體談談嗎?

蒂姆·帕爾默:我並不是經濟學專家,這並非我的研究領域。但我十分好奇,在重大金融危機爆發前,整個系統是否會變得更不可預測?

我給一些經濟學界的學者發送了郵件,但他們大多表示,傳統的經濟模型無法回答這個問題。因爲這些模型不夠複雜,也沒有合適的計算方式來處理。

最終,我和牛津大學的同事胡安·薩布科(Juan Sabuco)討論,他向我介紹了一種新的經濟建模方法,基於主體的模型(Agent-based Model)。這種模型會模擬個體行爲,比如每一家企業、每一家銀行的決策過程,有點像氣象模型中模擬每個獨立的天氣系統。

之後,我又聯繫到他的一位合作者,對方正在運行這類模型的集合模擬,包括一個針對歐元區經濟的模型。他開始研究金融危機前可預測性的變化。我在書中引用了他的部分研究成果,結果驗證了我的猜想:金融危機往往發生在系統極不穩定、可預測性極差的時期。集合預測顯示,在這種時期,對GDP、通脹等指標的預測不確定性明顯擴大。

經濟學領域也許可以採用這種基於主體的模擬方法,擺脫傳統的建模框架。因爲後者無法處理混沌系統的複雜性。

《知識分子》:“噪聲”(noise)在模型中起到什麼作用?

蒂姆·帕爾默:其實洛倫茲最早的模型非常簡單,只有三條方程,卻能產生極其複雜的結果。現實世界的系統,比如天氣或經濟,要複雜得多。我們現在的計算機無法同時模擬上億的雲朵或者經濟單元。

所以問題就是,怎麼處理那些無法在模型中直接表示的過程?答案就是噪聲。無論是氣候還是經濟,把噪聲引入模型,是一種簡化但有效的方式,用來體現那些太複雜、無法顯示計算的過程。

噪聲在很多人看來是需要被消除的部分,但在非線性系統中,噪聲反而可能有積極作用。比如人腦就是一個帶噪聲的系統。我們每時每刻都在從眼睛和耳朵中接收信息,但大腦運作的功率只有20瓦,而一臺超級計算機有2000萬瓦。計算機耗能如此巨大,部分原因是它被設計得完全確定。比如2+2永遠等於4,不可能是3.9或4.1。爲了保證這種精確,芯片要花費大量能量。

假設恆定的能量預算下,你可以做100次完全精確的計算,或者1000次略帶誤差的計算,哪種更好?對於轉賬操作,當然要精確;但對天氣或經濟預測,有一定“噪聲”的計算反而更有效。

人腦似乎也遵循類似邏輯。當我們面臨重要決策,比如過馬路時,大腦會集中能量,進行高精度、確定性的思考;但在多數情況下,我們依賴低能耗、自動化、帶噪聲的思維過程。

心理學家丹尼爾·卡尼曼在《思考,快與慢》中,就區分了這兩種思維模式。我認爲,大腦存在的噪音,有時可能會將我們帶入從未體驗過的認知思維領域,產生頓悟和創造力。

參考文獻:

[1] https://www.energy.gov/articles/department-energy-issues-report-evaluating-impact-greenhouse-gasses-us-climate-invite