當科學家不再被 KPI 定義,真正重要的問題開始被解決

圖源:Unsplash/Hans Reniers

導讀

上海市尚思自然科學研究院成立於2024年,是一家致力於發現和支持頂尖科學家,促進學術交流和科研文化塑造的新型研發機構。對標霍華德·休斯醫學研究所(HHMI),尚思研究院希望用新的模式和機制,支持前沿性,開拓性,突破性和顛覆性的基礎科學研究。

尚思研究院以“自由探索”爲核心理念,由戰略科學家主導國際小同行評審,選拔和支持那些具備原創能力、敢於開闢新路徑的研究者,讓科研重新聚焦於問題本身——由懂科研的人來評價科研,讓科學家在信任中自由探索。

一個多月前,2025年“尚思探索學者”名單發佈,這裏介紹其中的幾位。他們中有人揭示腫瘤休眠的奧祕,有人探索水稻性狀的遺傳圖譜,有人重建視覺與聽覺的可能,也有人用基因編輯改寫生命的軌跡。可以看出,這是一羣“不寫本子,不追帽子”的科學家們,正在進行高風險高價值的科學探索。他們不計論文數量,不看影響因子,更不預設科研路徑,只是回到科學最初的出發點——從一個真正重要的問題開始,潛心研究,獨闢蹊徑,勇攀世界科學高峯。

撰文 | 張天祁

2025年尚思探索學者、中國科學院上海營養與健康研究所研究員胡國宏,研究腫瘤轉移已經接近二十年。他始終記得最初的疑問:爲什麼腫瘤會在多年後轉移復發?

今天,癌症治療的進步改變了病人生存曲線,病人的生命被延長,原發癌不再意味着絕症。但研究很快遇到新的極限,癌症並沒有被真正馴服。那些已經清除病竈癌細胞的患者,依然可能在多年後轉移復發。這是治療的盲區,實體腫瘤患者超過九成的死亡,都由此而來。

二十年前,博士時期的胡國宏第一次直面這個問題。他意識到,臨牀上最棘手的癌症,是那些在患者身體裏潛伏多年後重新出現的轉移竈。醫學上的努力大多集中在如何清除病竈中的癌細胞,卻很少有人去追問,病竈清除後爲什麼依然發生轉移復發。

一個提出已近百年的假說給出了線索:腫瘤休眠。它認爲原發病竈在治療前就早已擴散,而擴散的癌細胞在初次治療後並沒有死去,而是進入一種靜止狀態,在體內潛伏,直到某個契機被喚醒。

過去的研究已經成功看到了這些“沉睡”的癌細胞,但問題在於它們的命運如何。沒人能確定它們是否能激活,是否是造成復發轉移的元兇,也沒人知道它們如何被重新激活。它在科學的記憶中被一再喚起,又被時間覆蓋。百年過去,問題仍在原處。胡國宏決定去正面回答它。

休眠意味着隱藏,傳統的檢測手段難以看到這些細胞並辨別它們的狀態,更難追蹤它們的命運變化。必須從零開始,搭建新的工具與模型。國際上沒有現成的方案,一切都需要靠自己的手去開拓。

他們成功建立了能示蹤休眠細胞並觀察它們狀態變化的系統,利用這個系統進一步發現外界刺激能夠打破維持癌細胞休眠的微妙平衡。臨牀上常用的化療藥物,在清除大量癌細胞的同時,也可能讓潛伏的細胞重新被激活。那些原本沉默的細胞開始增殖,重新形成轉移竈。一個近百年前提出的假說,第一次以可見的形態被科學家理解。

胡國宏常說,做這樣的研究,最難的不是技術,而是時間。“很多工作都需要長期的積累,然後才能厚積薄發。這種原創性、開拓性的工作,需要科研人員沉下心來去做”。他也坦言,在當下這個鼓勵多發文、快發文的環境裏,這樣的厚積薄發常常會“感受到壓力”。

他的這個擔憂,正是上海尚思自然科學研究院(簡稱“尚思研究院”)想要通過資助優秀科研人才來幫他們卸下的包袱。今年,胡國宏成爲2025年“尚思探索學者”項目的入選者。

學者提出的科研問題與他們在不確定中堅持探索的科學精神,而不是發表論文數量和等級,正是尚思探索學者的入選條件。對胡國宏來說,這是一種理解,一種允許科學家慢下來、回到對科學問題本身的深入探索中去。

尚思研究院也希望以此爲標準來遴選並資助有原創能力的科學家,支持高風險基礎研究,推動產生原創性、顛覆性科學發現,並推動變革,營造獨闢蹊徑、勇攀高峯、潛心研究的文化生態。

01 一場關於長期主義的實驗

長期主義往往是一種奢侈的堅持。在科學界,它意味着抗拒快成果、快論文、快回報的誘惑,在一個看似緩慢甚至寂寞的過程中積累力量。

尚思的支持對象,正是一羣爲了解決重大科學問題,願意面對不確定性、承擔時間成本的人。他們在前沿領域裏,做着難、慢、風險高的求索,也在用各自的方式驗證一種科研信念:時間是科學的朋友,創新發現離不開時間。

2025年尚思探索學者、上海師範大學生命科學學院教授黃學輝常說自己是個急性子,但偏偏做了一門必須慢下來的學問。

他是少數能用季節來計算科研進度的人。2016年,他在上海師範大學組建團隊,從事水稻遺傳育種研究。一期研究,從播種、授粉到收割至少要經歷半年。變量太多、週期太長,一次判斷錯誤,就意味着至少半年時間的重來。從確立課題,到真正發表出論文,往往要經歷七八年。

田間勞動的艱苦,讓慢這件事有了具象的重量,也讓耐心成了一種日常。每年5月播種、6月插秧、9月收割,正值高溫酷暑,上海的氣溫常常逼近40度。那是連出門都艱難的天氣,師生們仍要整日泡在稻田裏,插秧、授粉、採樣、測性狀。“田裏的活不能停,不會因爲放假就等你”。

黃學輝在田間地頭

但慢並不代表原地踏步。黃學輝在等待中,始終在想辦法讓研究更高效。他從研究生階段起就接觸基因組學,希望能用分子生物學與大數據的方法改進傳統路徑。他要解決的,是一個核心科學問題:如何在基因層面上,準確鑑定控制水稻重要性狀的基因位點。

在傳統的育種體系中,研究者主要依靠育種家的田間經驗,根據作物在不同環境下的表型,比如株高、籽粒形態、葉面積、產量等來判斷優劣。這種方式延續了數千年,是農業最古老的知識形式。早在人類掌握科學語言之前,先民就憑直覺與經驗在田野間馴化出適應環境的品種,那幾乎是一種本能。

黃學輝把這種模式稱作“老馬識途”。而他希望做的,是在基因層面繪製出一幅新的地圖,讓後來的科研者不再依賴經驗摸索,能夠循着清晰的數據地圖和導航,在遺傳的網絡裏找到通向目標的路。

這張地圖並不容易畫。在水稻的遺傳圖譜上,每一個性狀都被無數基因交織控制,還要疊加環境與氣候的影響。要在這樣的複雜網絡裏找到真正起作用的位點,需要在成千上萬份材料中反覆驗證、排除,再一代一代地播種、觀察、修正。

科研中也存在一些想法在一兩年就能開花結果的研究方向,但農業研究格外需要耐心。即便技術再先進,也無法跳過時間本身。

“稻子有它自己的節奏,水稻的生長週期決定了研究必須一代一代推進,這是沒法改變的自然屬性。”黃學輝說,“這個方向考驗的是耐心,它更像是一場馬拉松,而不是短跑。”

農業的世界,是關於秩序的。它依循季節、溫度與光照的節律,一切都有跡可循:播種、抽穗、收割,每一個環節都可被預期,也必須重複。它的節奏穩、週期長、容錯率低,代表着一種幾乎無法抗拒的確定性。

而科學的另一面,是不確定。長期主義不止有一種形態,黃學輝的耐心,是面對自然節律的順從。張嘉漪的耐心,則是在混沌中尋找秩序。

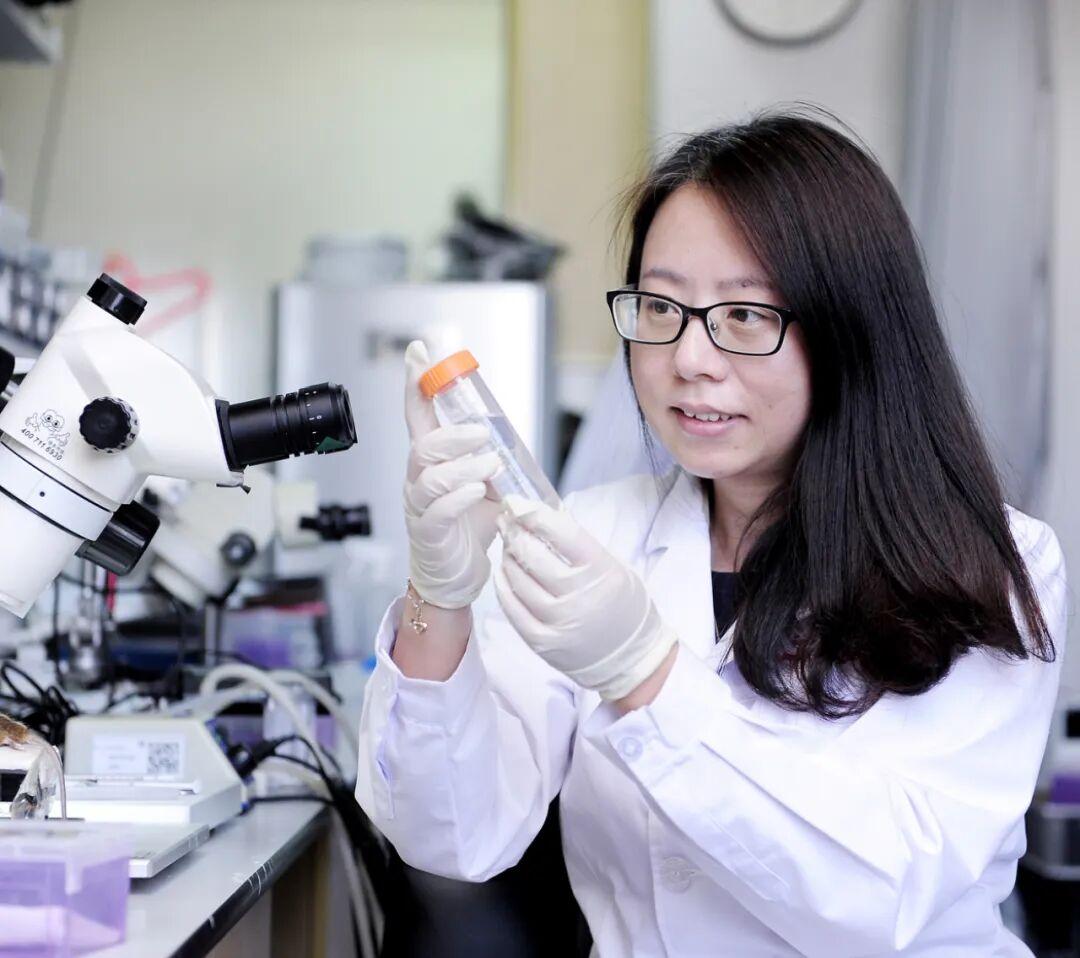

2025年尚思探索學者、復旦大學腦科學研究院研究員張嘉漪的本科是物理學,一個以精確和確定著稱的學科。但在布朗大學攻讀博士時,她主動離開了那個已被建立得近乎完美的體系,轉向腦科學研究。

而腦科學麪對的是不同空間尺度的信息傳遞單元、不同層次的神經活動、不同時間尺度的信息流動,目前尚不清楚意識如何形成。“腦是一個很複雜的系統,我個人感覺,目前缺乏一個理論框架,缺乏一種對整體運行規律的認識。”張嘉漪說。

因此,她考慮暫時擱置宏觀的理論框架問題,從具體的視覺修復領域入手,但又面臨一個具體的難題:如何讓人工光電材料與生物神經網絡溝通。正是這種非對稱的信息吸引了她。

在實驗室裏,一層光電材料被植入失去感光功能的視網膜上。它接收外界光信號,轉化爲電流,嘗試喚醒已失去對光反應的神經元。電流從材料表面傳入神經環路激活神經元,再一路傳遞到視覺皮層。

神經系統大概率以電脈衝和化學信號傳遞信息,而光電材料世界的語言是光子和電子。每一次實驗,都像在讓兩個世界學習彼此的語言,一端是硅基的半導體,一端是碳基的神經網絡。讓兩種系統互相理解,就像要讓兩個從未相遇的種族建立通信。張嘉漪希望,下一代材料能自己學習神經的節奏,讓光電信號更接近大腦的語言。

張嘉漪在實驗室

這種未曾探索過的問題和爲患者帶來希望之光的使命感讓張嘉漪感到興奮。她說,她喜歡在科學的空白處耕耘,因爲那裏的每一步都意味着新的可能。

02 科研,不應停在論文裏

尚思研究院鼓勵科學家從社會民生和產業發展的現實需求中凝練科學問題,面向國際前沿開展探索性研究,推動原創性、顛覆性的科研突破。

在復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院,2025年尚思探索學者舒易來教授見證了一個孩子第一次聽到的瞬間。

那個孩子天生聽不到聲音,春節時鞭炮齊鳴,他卻毫無反應。接受團隊研發的OTOF基因治療後,他被鞭炮聲嚇哭了。舒易來回憶說:“他父母馬上就聯繫我,說孩子應該是聽見了,全家人喜極而泣。對普通人來說,聽到鞭炮聲可能會嫌吵,但對他們來說,那是一種奢望”。

舒易來最早被“聽見”這件事觸動,是在門診。復旦大學眼耳鼻喉醫院裏,他常遇到這樣的家長:父母聽力正常,剛出生的孩子卻在新生兒聽力篩查中被告知聽不見。結果來得太突然,家長一時難以理解,反覆追問有沒有辦法治療。那種無力與焦灼,讓他認真思考,能不能用基因治療,去改變這些孩子的命運。

全球約有 2600 萬先天性耳聾患者,其中六成以上由基因缺陷引起。然而,世界上還沒有針對這類疾病的上市藥物。舒易來的團隊在《柳葉刀》發表的成果,在國際上首次證明了基因治療在遺傳性耳聾患者臨牀治療中的安全性和有效性,這一羣體帶來了新的希望。

論文刊出後,他不斷會收到來自世界各地家長的來信,他們詢問孩子是否能接受基因治療。但他不得不一一回復:很多孩子的致病基因並不是 OTOF,目前仍沒有藥物可以使用。

“我們希望能把現在的工作進一步向前推進。”舒易來說。他正在嘗試研發針對更多耳聾基因的治療方案,同時在做一件更難的事。重新設計治療的載體。

耳聾相關的致病基因有上百種,每一種涉及的細胞類型、致病機制都不同,這就要求載體足夠特異、安全、且能高效進入靶細胞。爲了實現這一點,他的團隊正在對 AAV(腺相關病毒)載體進行原創性的改造。

在實驗室外,他們還研發出一套微針注射裝備,用以將藥物精準遞送到內耳深處。這些技術的結合,也許能給更多人的生命帶來顛覆性的改變,重新聽見世界。

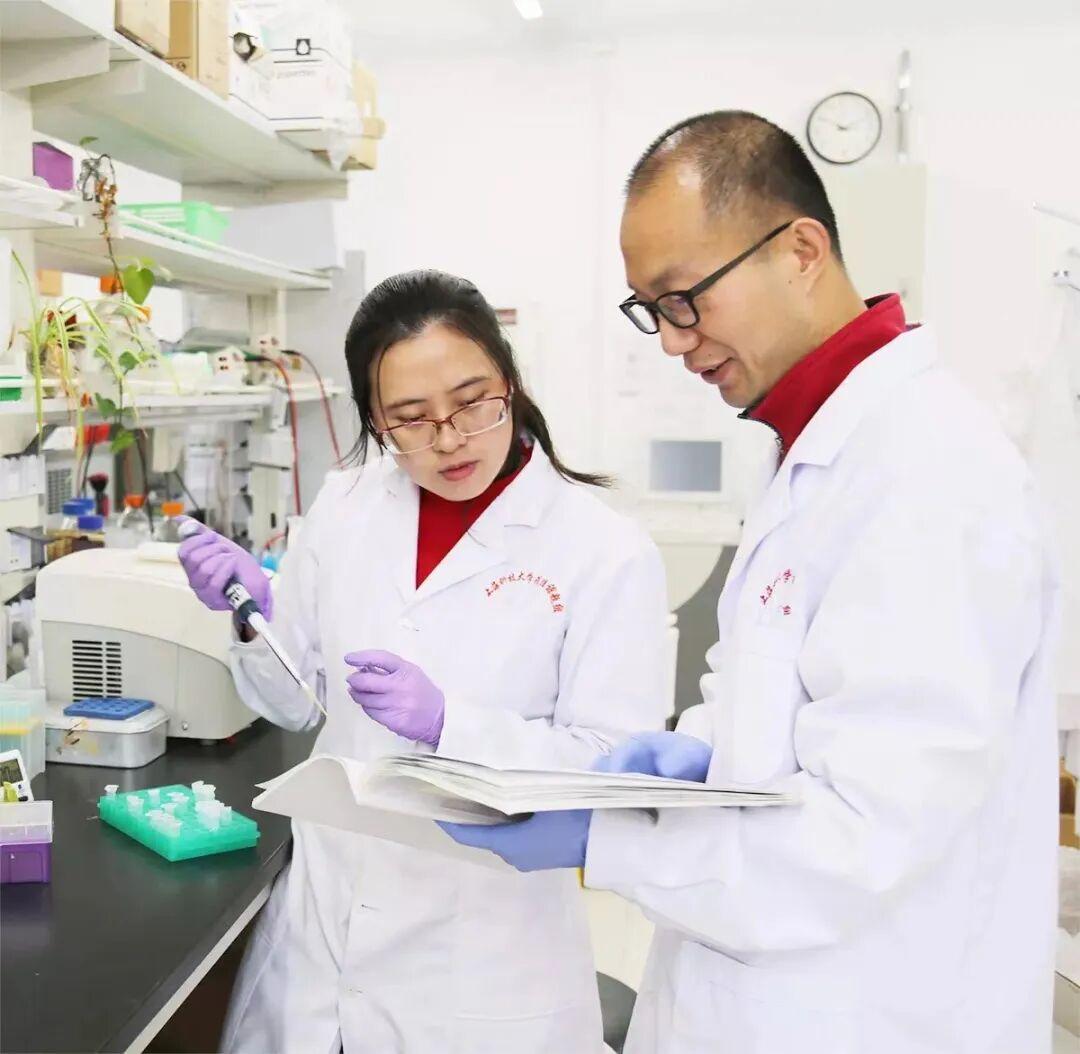

2025年尚思探索學者、上海科技大學基因編輯中心主任陳佳研究重型輸血依賴型β-地中海貧血,是一種從出生起就伴隨終身的遺傳病。患者無法合成正常的血紅蛋白,每隔兩週就要輸三四百毫升的血來維持生命。長期輸血帶來的鐵過載,會損傷心臟和肝臟,排鐵藥物的副作用又讓身體在治療的同時繼續消耗。

陳佳見過太多這樣的家庭。有個孩子從一歲起就開始輸血,母親離開了,是姑姑獨自撫養長大。“每個家庭都很辛苦。”他說。

對於中國南方數十萬地中海貧血患者而言,造血幹細胞移植曾是唯一能夠根治的手段,但合適的配型往往需要漫長的等待。傳統的基因治療方法仍難以徹底治癒,還伴隨潛在的致瘤風險。隨着近年來血源日益緊張,患者與家屬的焦慮不斷加深。輸血,等待,再輸血,這樣的節奏切割了他們的生活,也困住了一個又一個家庭。

陳佳始終相信,生物技術最大的希望,是能在臨牀上真正治病救人。他說:“如果不去創業,僅僅停留在發文章、申專利的階段,是很難真正幫助到患者的”。他心裏一直有個夢想,希望能夠用自己的科研成果幫助到患者。

陳佳開發的基因編輯治療方法,給罕見病患者帶來了一次治療,終身治癒的可能。如今,這項研究已在改變現實。陳佳團隊開發的基因編輯藥物,已經在臨牀上治癒了十餘位地中海貧血患者,完成了國家藥監局批准的一期臨牀試驗,正在等待進入二、三期的關鍵階段。

陳佳(右)在實驗室

對這些長期依賴輸血的患者而言,這無疑是一次逆天改命。他們的身體重新開始自行造血,終於擺脫血袋,這個始終與他們身體相連,又始終不屬於自己的器官。

給陳佳留下印象最深的,是病人家屬的一句話,“我們全家都解脫了”。在這次治療裏,治癒的不只是一位患者,還有整整一個家庭。

但要讓這樣的改變成爲常態,意味着要承擔“九死一生”的風險。

從實驗室到臨牀,一種新藥需要跨越無數道關口:藥理學與毒理學驗證、長期安全性研究、臨牀前動物實驗、申報與監管評估……每一個環節都漫長、昂貴且充滿不確定。在業內,人們常用“三個十”來形容這條道路——十年的時間、十億美元的投入,最終只有十分之一的藥物能走到上市。

面對這樣的數字,他並未退縮。“這是每位做藥人的理想,即使只有10%的成功率,我們還是決定要做……如果大家都不做,那患者就真的沒有藥可以治了。”他說。

陳佳與團隊正推進新一代 RNA 編輯療法,讓治療更安全、可逆、可控,“RNA 編輯是可逆的,對於一些大病慢病,患者可以先試用一段時間的藥,並隨時停藥”。這種策略讓基因治療的風險和過程都變得更加可控。醫生與患者不必在一開始就做出不可逆的決定,而可以在療效與安全之間逐步尋找平衡。

“如果新一代基因編輯技術取得突破,推動更多基因編輯治療藥物的上市,未來受益的將不僅是罕見病患者,許多常見病也可能通過這種方式得到治療。能夠將自己建立的技術真正推向臨牀,造福患者,我相信這是所有生命科學研究者的終極夢想。”

03 讓懂科研的人,去評價科研

意外,是很多科學家收到參加尚思評審通知的第一反應。

胡國宏自認並不是一位在發表文章上特別厲害的學者,如果只看文章數量,那他“肯定不是最突出的”。

當他突然收到尚思答辯的邀請時,第一反應是驚訝。“他們能邀請我,我感到很意外。”後來他覺得,這或許正是尚思的獨特之處,它看重的,不僅僅是論文,而是問題的重要性、研究的原創性,以及解決實際問題的應用潛力。

黃學輝也爲這次入選感到意外。農業是生活的根基,卻很少成爲科研體系的焦點。它與民生貼得太近,也因此常被視作純粹的應用學科,無法罩上熱點前沿的光環。

但是尚思看到了黃學輝的研究。農業的節奏緩慢,研究成果常常被時間掩蓋。尚思並沒有沿着熱門的方向去找人,而是看到了黃學輝的默默在做的事,一項看似傳統、實則需要耐心和遠見的基礎工作,還有他身上長期積累的力量。

尚思的評選不是申請制,而是提名制。它的邏輯不是篩選和淘汰,而是發現與看見。沒有冗長的申請書,也沒有層層篩選的答辯,只有簡短的材料和一次真誠的交流。評審並不限定方向,也不設置條條框框,而是關注人本身。看研究者是否在做重要的事,是否有能力把它做成。

“他們認爲我選定的方向是正確的,並且相信我有能力把這件事做成,”在黃學輝看來,這種評選方式的意義不止於結果本身,更在於一種信任的姿態。它相信人,進而相信科研工作的長期價值。

這種對科學家的信任,並不多見,各類項目都傾向於支持更爲工程化的研究。雖然有國家在很多方面都有支持原創性基礎研究的綱領性指導意見,但從具體的指南和機制來看,能讓科學家靜下心探索未知的空間,卻沒有顯著增長。

胡國宏說自己每年有很多時間都花在寫項目、改計劃、準備答辯。許多項目申請要求研究者提前寫出未來幾年的詳細進度和經費安排,可對未知的探索,又要如何被計劃出來?

“如果能規劃得那麼細,那就不是原創性的探索了。”他說。

而這一次,尚思的評審方式讓他感到前所未有的輕鬆,也讓他感受到一種對科學本身的尊重。評審過程中沒有對帽子和頭銜的追問,也沒有計較論文數量或影響因子。答辯評審專家們討論的,是工作的開拓性,是研究的遠景,以及這個領域裏最值得去回答的科學問題。

這種評審,更像是一場邀請,而不是一場競爭。

這種評審風格並非偶然。它的背後,是一套由科學家親手建立的評審機制。尚思的管理者與專家對原創科研有他們自己的鑑別品味,也理解清楚研究的週期與不確定。正因如此,他們選擇用理解取代量化,用調研取代層層篩選。評審不再是對科學家的考覈,而是同行之間的確認。由懂科學的人,去判斷什麼是值得支持的科學。

管理者相信自己和受邀專家團隊的判斷,能識別出真正具有原創性的工作,而不必依賴外在的指標。找到合適的人後,就把決定權交還給他。不必寫統一格式而冗長的計劃書“本子“,預算不必做到極其繁複的細枝末節。科研因此回到了人本身:由懂科學的人來管科學,讓科學家在信任中繼續做科學。

“這是一個層層依託於人的信任過程。”胡國宏說。“有了尚思的支持,我能更有底氣地做一些高風險、但值得去試的研究”。

由科學家主導的評審,也讓尚思的評選現場有了不同的氣氛。

張嘉漪記得,那更像是一場真正的學術討論,而不是一場考覈。專家來自不同的領域,很多人本身就是活躍在科研一線的年輕科學家。有人是第一屆尚思探索學者,也有人是國內其他重要獎項的獲得者。不同的學科、不同的視角,讓問答的過程充滿啓發。“他們提的問題有時候超出了我的專業範圍,卻讓我得到很多啓發。”她說。

在尚思,申請人提出自己的方案,評審專家只判斷方向是否值得支持。一旦認可,就讓研究者自由決定技術路徑和研究節奏。這樣的機制,不僅減少了形式主義,也爲科研留下了寬容與時間。

“科學需要有人去承擔風險,”張嘉漪說,“只有去承擔一些風險,纔有可能真正地去做一些創新的和有引領性的工作”。