他打破此領域華人科學家職業天花板,卻說論文發得越多越“愧疚”

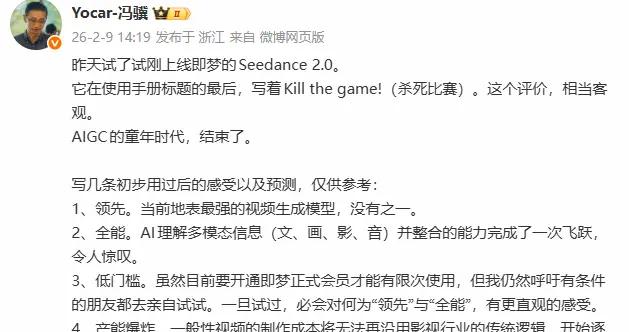

沈定剛在2025MICCAI年會上MICCAI全稱是國際醫學影像計算與計算機輔助介入協會

● ● ●

9月,韓國大田,MICCAI年會,上海科技大學生物醫學工程學院創始院長、聯影智能聯席CEO沈定剛獲得了Enduring Impact Award(EIA,持久影響力獎)。這是醫學影像AI領域的頂級學術組織17年來首次將此獎項授予華人科學家。

這是該領域少有的“終身成就”式的褒獎,授予那些開闢了新賽道並持續推動整個賽道進化的科學家。對一個長期由歐美名字佔據的領域而言,不僅僅是個人榮譽,更像是一條座標被悄然挪動——確認華人學者在醫學影像AI這條航道上的持續影響力。

在近30年的時間裏,沈定剛把醫學影像AI技術從“冷門”做成“主航道”,把華人科學家從邊緣推向中心,把“論文改變世界”的浪漫沉澱爲“產品走進臨牀”的篤定。更重要的是,他爲中國的醫學影像AI培育了自我生長的學術和創新的土壤與生態。

21世紀之初,人工智能技術還處於漫長的寒冬之中,當時還在賓夕法尼亞大學擔任助理教授的沈定剛就已經敏銳地意識到,AI終將改變整個醫學影像領域。

他在2002年那篇經典的《HAMMER: Hierarchical Attribute Matching Mechanism for Elastic Registration》論文中,雖然沒有進行模型的訓練,但首次把特徵學習的方法引入腦影像分析 。這篇論文不僅獲得IEEE信號處理學會2006年度最佳論文獎,更成爲醫學影像彈性配準領域的標杆工作,至今仍是經典方法。

倫斯勒理工學院生物醫學工程系系主任、閆平昆教授還記得,“大家都還在做傳統方法的時候,沈老師已經開始做深度學習了,他是最早把深度學習用在醫學影像的科學家之一。”

沈定剛一度是醫學影像分析領域的“少數派”,由於他的研究方法並非傳統路徑,所以申請經費艱難、來自同行的挑戰不斷。但他用近乎苛刻的自我要求和高頻的產出,一步步獲得了整個領域的認同,到最後,他能同時主持8個美國NIH R01的項目,創下了NIH的歷史紀錄,因爲“別人一天工作8小時,我一天能工作15小時”。

那些年裏,沈定剛在北卡教堂山分校的醫學圖像分析實驗室,堪稱中國醫學影像AI領域最初的“黃埔軍校”。

聯影智能的研發副總裁曹曉歡博士是沈定剛在北卡的聯培博士,她告訴《知識分子》,沈定剛是難得的不看學生出身的導師,“他從不在意學生是不是來自名校,只想把更多的年輕人帶入這個新興的領域”。

彼時,醫學影像AI算得上是一個冷門的領域,醫學影像AI領域的頂會MICCAI每年的參會人數只有幾百人而已。

但每年都會有二三十個來自中國的學生學者奔着沈定剛而來,實驗室的大門常年對中國的年輕人敞開,這裏接納了大批來自國內不同背景的學生與訪問學者:計算機背景的博士生,放射科的醫生,還有第一次出國的年輕老師。

沈定剛對所有人一視同仁, 儘管有實驗室五六十人,他仍堅持開一對一的週會,學生再晚發去的文章也會在當天深夜收到詳細的修改批註。南京航空航天大學人工智能學院院長、張道強教授還記得,沈定剛是“一個字一個字把論文改出來的老闆,哪怕是凌晨的郵件他總是秒回”。

沈定剛與學生在一起

你會看到這樣的連鎖反應:北卡的“黃埔軍校”裏,走出了成批的教授和創業者。在美任教期間,沈定剛已爲中國培養了200餘位醫學影像AI領域的青年人才,其中14位被評爲國家級高層次人才,50餘位成爲國內學術帶頭人,12位成爲公司高管。

把更多的年輕人帶進醫學影像AI這個領域,是沈定剛樸素的人才觀。實際上,他帶來的不只是學生,還有整片土壤和生態——一個更開放更具活力的學術共同體。

從2014年開始,他發起面向中國青年學者的醫學影像計算研討會(MICS),秉承着青年優先、免費開放、產學醫同臺的原則,讓沒有經費的學生和青年老師也能站到燈光下。

MICS的共同發起者、沈定剛在北卡的學生、如今深圳大學人工智能學院倪東教授說,這個學術會議,是一個把“麥克風先遞給年輕人的會議”,論壇的主講席位都會留給初出茅廬的老師和學生。

MICS爲年輕學者降低了“被看見”的門檻,提高了“能合作”的概率。有人在會上做了生平第一次大會報告,臺下就是未來的審稿人、合作者與僱主,很多年輕學者靠這個平臺找到方向、找到合作者、拿到第一筆基金。這不僅是一次報告,而是年輕人的職業生涯的第一次“點火”。

2025 MICS大會,沈定剛與年輕學者交談

對沈定剛來說,“把更多人帶進來”不是一句口號,而是一個個可落地的席位、一次次公開的機會——當舞臺足夠大,年輕人才能登場。

這個年輕的品牌學術會議,從當年100多人的小型會議,在10年間迅速增長到近3000名線下參會者。也正是依靠這個國內醫學影像領域規模最大、影響力最廣的學術會議平臺,中國在醫學影像AI領域的星星之火,已經燎原。

在行業頂會MICCAI上,二十年前中國學者的論文佔比只有2–3%左右,而今,來自中國學者的論文佔比已接近一半,行業頂刊(如 TMI、MedIA、NeuroImage)上中國機構的發文也翻了幾倍。

長久以來,人們認爲華人學者勤奮聰明,能做出最頂級的研究,卻無法勝任領導者的角色。在美國和歐洲科學家佔據主導和話語權的國際學術界,華人科學家有一層捅不破的職業天花板。

早年的MICCAI,理事會里幾乎見不到華人學者,沈定剛是最早走進那扇門的人之一。

但和一般人對華人科學家內斂含蓄的刻板印象不同的是,沈定剛是天生的領導者,他還在做副教授時,就敢於去MICCAI的理事會競選,他是第一個通過公開選舉進入理事會的華人學者。

學術界的話語權並非靠吶喊贏得,而是靠紮實的研究換來的。那些年,他一邊保持着穩定的學術輸出,每年在MICCAI發最多的論文;一邊去耐心地和國際學術界溝通,交流、遊說、解釋,讓別人相信他來是想讓醫學影像AI這條主航道更寬一點、更多人能走進來。

美國佐治亞大學教授劉天明是沈定剛早期在賓夕法尼亞大學的博士後,他還記得,在MICCAI的會議現場,沈定剛風度翩翩,從不爭搶,卻總能讓人記住他。那些認識他多年的同行說,他改變這個學術共同體的方式,不是去推翻什麼,而是讓更多科學家“能走進來”。

“影響力是要主動爭取的,”沈定剛說,“我那幾年不斷地和人交流、建立信任,用實力也用溝通。”

2017,沈定剛參加MICCAI年會

在這個被歐美學者主導了二十年的舞臺上,他正以一種溫和而堅定的方式,讓更多華人的聲音被聽見。

後來,理事會里一度有一半是華人,那不是偶然的結果。與此同時,中國學者的論文數量和質量都在迅速提升,整個領域的“學術勢能”被一起抬了起來。

當年的少數派,開始變成這個領域的中流砥柱。

在沈定剛20多年的學術生涯裏,發表了760篇SCI論文,總被引次數超過11萬次,H-index163,位列其所在領域華人學者、乃至亞洲學者之首。在打破華人科學家在這個領域所能觸及的行業天花板之後,他開始有一種愧疚感,“要是沒真正幫到醫生與病人,文章發得越多,我越有愧疚感”。

當聯影集團董事長薛敏找到他時,聯影醫療這個如今旗下坐擁國內高端醫療設備龍頭、市值千億的明星公司,當時還處於艱難的創業期。

沈定剛在48歲那年,應薛敏之邀回國,成爲聯影集團旗下醫療AI公司聯影智能的聯合創始人兼聯席CEO,開始他在產業界的冒險,把“科研閉環”推進到臨牀一線,讓技術在複雜、充滿不確定性的真實世界接受檢驗。

他把自己過去二十多年的科研積累拆解、重組、再造,在聯影智能的體系裏重新組合出一套“全棧全譜”的技術框架,目前開發出百餘款AI應用,推出元智醫療大模型以及十餘款醫療智能體。

從影像輔助診斷到放療病竈勾畫,從大模型到多場景醫療智能體,他希望AI不只是輔助醫生的工具,而是成爲未來數智醫院基礎設施。

沈定剛的理想是“閉環”:技術要在真實的臨牀場景中解決問題。於是他帶領團隊深入醫院,與醫生共創,用AI重塑了放療流程。過去一個病人從掃描到治療要等待二三十天;如今,AI自動勾畫靶區、自動規劃路徑,病人從進入掃描到完成放療,兩三分鐘建模、二十多分鐘完成首次放療。

從23天到23分鐘(首次直腸癌放療),是一種現實意義上的“時間重構”。沈定剛說,看着醫生真正用上我們的產品的時刻,比發表任何一篇論文都更令人激動。

如今,聯影智能的AI產品已在全國4000多家醫院落地。他也從未忘記自己作爲科學家的責任感。參與國家“腦科學與類腦研究”重大專項時,他力推國產設備:“以影像爲主的中國腦計劃項目,除了出科研成果,爲什麼不能也推動國產設備成長?”

他這一代科學家的成長,見證了中國的醫學影像 AI 領域從“追着跑”到“並肩跑”再到“嘗試領跑”的全過程。二十年前,他孤身在美國的實驗室熬論文;二十年後,他在上海帶領着幾百人的團隊,把算法變成現實,讓AI賦能設備、臨牀、科研,最終惠及成千上萬的病人。

很多同行問,學術和產業之間是否存在一條清晰的界線。沈定剛卻更願意模糊那條界線——“前沿科學研究和產業轉化不是兩條路,而是一條連續線。”他把這種產學研結合的模式稱作“創新聯合體”:科學家、醫生、工程師、企業家,共同構成一個循環系統。

這套循環不是口號,而是沈定剛每天的工作方式。他同時還是上海科技大學生物醫學工程學院的創始院長,把學校和產業、醫院綁在了一根鏈條上——問題在醫院裏被發現,在實驗室裏被抽象成模型,又在企業裏被落地爲產品,最後再回到臨牀中驗證、迭代。科研與產業,對他而言,只是同一個目標的不同階段:讓技術更接近人。

沈定剛與上海科技大學生物醫學工程學院同學合照

當醫學影像AI的浪潮翻卷,沈定剛始終相信,科研的盡頭,是病房裏的燈光。

以下是《知識分子》和沈定剛的對話實錄:

從“少數派”到NIH的項目紀錄保持者

知識分子:現在的醫學影像領域,AI技術炙手可熱,但您在21世紀之初把機器學習引入這個領域的時候,坐了一段時間的冷板凳嗎?

沈定剛:2001年,我開始把機器學習引入腦影像分析的時候,這個領域裏沒有人相信 ,掃個磁共振之後就能用機器學習的方法來診斷人的大腦有沒有阿爾茨海默症,這好像是不可能的事情。那個時候我是絕對的“少數派”, 所以我投稿時論文的評審時間都很長,要面對很多的業內的挑戰。

知識分子:最難、最不被理解的時候是什麼時候?

沈定剛:應該是從2002年開始到2007年,這四五年的時間可能是最難的,2002年,我從霍普金斯大學去賓夕法尼亞大學(UPenn),剛開始獨立做PI,向NIH申請基金。那時候整個領域都用非常傳統的方法做研究,我用機器學習的方式去做,申請基金是很難的,很難拿到大的課題。

美國是這樣,越是頂級的醫學院,實驗室的經費,包括自己的薪水都依賴NIH的經費。NIH的項目申請大概有一半會被unscored,評審會上不被討論;那些年我的不少申請被unscored。

知識分子:後來是怎麼說服NIH給你經費,讓你做這個非常冷門、不主流的研究?

沈定剛:我做的工作一直是比較聚焦的,在霍普金斯做博後的時候就開始研究腦老化,研究什麼樣的老化會導致阿爾茨海默症,我可以用機器學習的方法來預測什麼樣的輕度認知障礙病人會在三到五年裏轉變成阿爾茨海默,這個領域的同行每隔幾個月都會看到我新的研究和論文,慢慢地,這個領域的人開始認識我,知道我做的工作。

知識分子:你後來是NIH的課題大戶,最多的時候,你在NIH同時主持幾個項目?

沈定剛:最多的時候,我同時主持過8個R01的項目。在美國,能拿到一個R01項目,基本就能拿到tenture(終身教職)了;同時主持3、4個R01項目的,已經是非常優秀的PI;同時主持8個項目在NIH的歷史上應該是從來沒發生過的。

我離開美國的時候手上有13個NIH項目,8個項目我是PI,另外5個我是課題(subcontract)PI,其實有些是我主動放棄項目PI的身份,這樣可以拿新的項目。

其實手裏有好幾個項目再去申請新項目,挑戰也非常大。NIH項目管理官員會問我,你怎麼能保證很好地完成?我告訴他們,一般大家週一到週五工作8小時,我是週一到週日都在工作,每天最長能工作14、15個小時;而且我效率高,比一般人高很多。

知識分子:是什麼樣的驅動力,讓您這麼熱忱地投入科研工作?

沈定剛:喜歡,喜歡非常重要,這麼多年我招學生,從不看學生是不是出身名校,第一看學生喜不喜歡這個領域,第二看用功。

知識分子:喜歡之外,是不是也很相信自己所堅持的?

沈定剛:你說得非常對,相信很重要,相信你就會堅持長期主義和理想主義。

我舉一個例子,我2008年去北卡羅來納大學教堂山分校(後簡稱UNC),開始研究0到5歲的嬰幼兒大腦發育。小孩的大腦和成人完全不一樣,小孩的大腦發育非常快,一歲比剛出生的時候大腦體積增加100%,兩歲比一歲的時候又增加20%,而且腦纖維、腦結構、腦功能變化也非常大。

UNC1998年就在採集嬰幼兒的磁共振腦影像,當時並沒有好的技術來幫助分析這些圖像,但UNC的科學家認爲磁共振腦影像非常重要,可以看到小孩的大腦是怎麼發育的,什麼樣的發育會導致2到3歲以後的自閉症,自閉症的小孩早期腦結構有什麼不一樣。他們在沒有任何分析方法的情況下堅持採集了10年腦影像。

這其實很難得,一來是科學家們的堅持,二是NIH在立項的時候專家評審居然能通過,美國採集一個小孩的大腦影像要500到600美金,每三個月採集一次,花費很大。

知識分子:後來出現新技術解決這個問題了嗎?

沈定剛:大腦裏有白質和灰質,需要我們分割出來,小孩6個月的時候白質和灰質幾乎是分不開的,這是非常難的課題。我2008年去了UNC之後,用機器學習的方法解決了這個問題,NIH就把我們對小孩大腦的分析方法作爲金標準。因此,我們團隊能在2016年拿到美國0-5歲嬰幼兒腦計劃的項目。

後來我離開UNC了,小孩的大腦圖像採集還在持續中,無論是提這個課題的專家還是評審課題的專家,他們都有理想主義和長期主義的精神,相信總有新的技術會誕生,會解決前人無法解決的難題。

打破華人科學家的天花板

知識分子:您和很多中國科學家不太一樣,不僅是學者,更是一位有領導力的科學家。您統計過自己爲中國帶出了多少醫學影像AI人才嗎?能不能系統說說您的人才培養“版圖”?

沈定剛:如果只算歸國的,大概培養了兩百多個學者、創業者。此外,還有不少留在國外的研究者。

我在美國的實驗室,中國人比例挺高的,平均每年都有二十多人從國內來我的實驗室,各個領域的都有,其中會有五六個是來自醫院的醫生——放射科、兒科、神經科都有。他們在我實驗室裏和工科、AI、物理背景的學生一起工作,真正實現醫工融合。這種跨界訓練讓他們回國後都成了天然的橋樑型合作者,帶着體系、思維和人脈,項目很快就能落地,國內的科研水平也很容易快速提高。

當然這也和我自己的初衷有關——我希望能系統地培養一批人才,這對中國的長期科研與轉化佈局很關鍵。不僅是把人帶出來、帶回去,更是把一整套跨學科協作的方法和生態帶回去。

知識分子:不僅僅是培養人才,您還爲打破華人科學家的天花板,爭取我們在國際學術界的話語權做了很多努力吧?

沈定剛:中國學者最早在我們這個領域的頂會、頂刊上幾乎看不到人影。2000年的時候,中國學者在我們醫學影像領域的頂級學術會議MICCAI上一年也就發三五篇論文(大概2%)。到今年,中國學者在MICCAI發表的論文佔比爲48.7%, 躍居世界第一(美國、德國分別以 11.5%、6.4% 位列第二、第三),20多年間上升了20多倍。這背後是長期的人才積累。

我2012年當選爲MICCAI理事會成員,是第一個通過公開選舉進入理事會的華人。當時阻力很大,華人在學術界一直都有職業天花板。

我一邊拿出穩定的學術產出——每年在MICCAI上發最多的論文;一邊花了很長時間去讓更多人瞭解我的研究,讓他們相信我和他們的理念一致——來一起讓醫學影像AI這個領域變得更大、更強。

影響力是要主動爭取的。那幾年我在各類國際會議上不斷去交流、建立信任、說服別人,靠實力也靠溝通。與此同時,中國科學家也高強度輸出論文,把領域的“學術勢能”也抬起來了,以實力爲底座。後來,理事會里一度有一半成員是華人。

知識分子:您這種“把人組織起來”的領導力是天生的嗎?

沈定剛:說不上“領導力”,更多是一種傳承。我最早期剛出國,剛到美國就有人接機、幫我找房子、帶我去超市買東西,我心裏一直很感激,他們告訴我,以後你有能力了,也這樣去幫別人。

所以後來在學術會議上,我看到很多國內來的年輕人沒人帶、不認識人,我就想着把大家“連起來”。從最初每年會議上請十來個華人喫飯,到 2015 年德國那屆七十多個人,我都自己掏錢請大家一起喫飯,把圈子攏起來,後來大家在帶動下自發地聚集,甚至發展到一百多、兩百多華人科學家。

知識分子:這其實逐漸形成了一個學派或華人科學社羣。

沈定剛:對,你說是“領導力”也行,但本質就是把我當年受過的幫助,再傳下去。我們這個領域的華人一直比較團結,大家一塊兒滾雪球,二十年下來就滾大了。

知識分子:爲什麼你們能把雪球滾起來,有些領域卻沒形成這種合力?

沈定剛:第一步是把人聯結起來——讓年輕人回國後有人可問、有人可“合”;第二步是有平臺承接,2014 年我們辦了一個開放型的研討會——醫學圖像計算青年研討會(MICS),自由、專注地討論問題。從最初一百多人,到現在線下三千多人,已成爲國內醫學影像領域規模最大、影響力最廣的品牌學術會議,出了不少傑青、長江學者、醫院院長、主任。第三步是踩對了風口,後面國家對這個方向支持力度越來越大,學界——產業——臨牀形成了正反饋。

知識分子:您在2019年還把MICCAI年會帶到了中國,對嗎?

沈定剛:是的,2019年的MICCAI年會是一次里程碑式的會議。不僅投稿量比上一年增加了63%,華人學者擔任領域主席的比例從2018年的13.8%大幅提升至2019年43.5%——一共30位,他們很多都是第一次擔任領域主席,這對青年學者以後的成長非常有用。

大會還接受了很多中國的論文,不僅是學術界的論文,還有企業的論文,那一年的MICCAI對國內醫學影像AI領域的貢獻,除了把年輕的學者推向世界,也把中國在醫學影像AI方面的工作推向了全球。

那時候我們的產業界也起來了,因此我拿到不少贊助。那次我讓上百名中國本科生、研究生免費參會,爲每位學生免除了500美元的註冊費,有的還獲得500或者1000美元的現金獎勵,他們中的很多人如今都已經是博士或年輕PI了。會議結束後,我們三位組織者(我、劉天明教授和倪東教授)把剩下的資金成立了一個基金會,每年專門支持中國的學術會議,支持中國年輕學者參加國際會議。給年輕人機會,支持年輕人很重要,如果這是他們真正喜歡的東西,可以影響他們的一生。

知識分子:聽起來,您不僅是在做科研,還在爲整個學科建立一套“生態系統”。

沈定剛:我一直跟學生說:把領域做大,你自己也就強大了。不要內卷、互相否定;要相互支持,把蛋糕做大,這樣資源、影響力都會增長。過去二十年,我們推動了整個醫學影像AI領域在全球的發展,也讓華人科學家從“幾乎看不見”變成“不可忽視”。

到今天,中國從事醫學影像AI研究的科學家中,大約有一半直接或間接和我或我的學生有師承關係。我覺得這是比發多少論文、得多少獎更重要的事。一個領域要強,必須有人才梯隊、有國際話語權。我們做的,就是爲中國科研構建一個能夠自我循環、持續成長的“生態系統”。

“文章發得越多,我越有愧疚感”

知識分子:您已經在自己的領域做到華人科學家的天花板了,爲什麼會離開學術界去產業界冒險?

沈定剛:2017年我放棄美國教職的時候,已經有一個七八十人的實驗室。而聯影那時候還是一個創業公司,正處於發展早期很困難的時候。但我認爲,這個時候技術已經到一個臨界點了,很快可以落地應用,醫學影像AI的未來會是由科技公司引領的,而不是高校。你看現在的大語言模型ChatGPT、DeepSeek都來自產業界。

第二,我是做應用研究的,以前申請課題、發文章都是在解決“我認爲的”問題,一旦把這些解決方案放到真實世界裏,都不work。所以一度我文章發得越多,我越有"愧疚感",因爲我沒有解決臨牀實際問題,沒有幫到醫生和病人。只有去公司,把我的研究和工業界聯合在一起,纔有可能把事情做得真正有用。

知識分子:科學家的思維方式有幫助到您創業的地方,幫助您解決實際問題的地方嗎?

沈定剛: 非常有用。解決科學問題需要直覺,其實解決臨牀問題也需要直覺。臨牀問題往往復雜多變,但科學訓練帶來的理性分析和“科學直覺”能讓我快速從問題的“組合”裏識別共性、定位解法。

這種科學家的直覺不是天生的,它來自系統訓練與大量案例的沉澱。我在30多年的學術訓練中,不斷做假設、嚴格推理、證實或證僞,見過的問題足夠多,直覺就會形成並可遷移到臨牀場景。

做過博士、當過教授,見過的問題多,確實更容易抽象出共性,用一個通用方法解決一類問題。

知識分子:做科學家和創業者,最大的不同是什麼?

沈定剛: 兩者是完全不同的思路。科學家追求“前所未有”,講究的是做前人沒有做過的研究,小衆也沒關係,能發好文章就行;公司必須“有人買單”,要解決大衆市場的真實痛點、能持續經營。

所以我們會把前沿技術儘快遷移到可商業化的應用場景,有些技術一開始“直接變現”不容易,就先圍繞它構建可落地的產品路徑,邊落地、邊迭代,再逐步把更前沿的部分帶進去。這就是我們爲什麼強調模塊化與敏捷開發,不僅爲了快,更是爲了把“研究成果”轉成“可銷售的解決方案”。

知識分子:您好像特別重視臨牀爲導向的研究,是因爲以前在美國的時候和臨牀醫生合作非常緊密嗎?

沈定剛:我在美國20多年,都在醫院裏和放射科醫生一起工作。我們是研究醫學影像的,但醫學的圖像到底怎麼採集的?採集圖像的設備的原理我們是否知道?有沒有去醫院裏面看過,和醫生聊過?其實很多人是不知道的。

在醫學界,交叉融合是非常重要的。醫生和我們做技術的人的話語體系是不一樣的,像雞和鴨的差別那麼大,所以要到醫院的環境裏面去,學會醫生的語言,用他們的語言和他們交流。

我30多年前在上海交大讀博士的時候,就和上海九院的心血管科、牙科醫生有非常緊密的合作,當時認識了我們現在聯影智能的首席醫療官夏炯,他比我高几屆,是九院的醫生。我們一直都是好朋友,後來都去美國留學,我們回國創立聯影智能之後,也請他回來,他當時已經是美國的外科醫生,正教授,有自己的實驗室。所以我是在非常年輕的時候,就開始跟醫生們交朋友,學會了他們的語言。

知識分子:對於科學家來講創業最難的是什麼?您會給創業的科學傢什麼建議?

沈定剛:如果還按學術界的思維,只帶着實驗室學生上陣,往往會因爲缺乏工業界的經驗而失敗。公司不能只有技術,很多看起來“很先進”的技術,真到變成產品或者落地時,其實用不上。

如果說具體的建議,就是團隊非常重要,需要一支“強且互補”的隊伍:不止有做算法的,還要有人懂產品、工程實現、合規與質量、市場與商務。創始人抓方向和關鍵決策,其他專業的事交給更專業的人做;此外還要吸納和你同頻、互補的合作者或顧問,補齊短板。

解決“卡脖子”問題帶來的榮譽感,比發 Nature 更強

知識分子:您在美國做科學家的時候有75%的時間投入在腦科學研究,現在您在中國有多重身份:上海科大生物醫學工程學院創始院長、聯影智能聯席CEO,您的腦科學研究還像過去一樣投入嗎?

沈定剛:現在我大概把一半時間放在科研上,持續做“一老一小”的腦影像學研究。

我們上科大在2022年拿到國家“腦科學與類腦研究”重大項目首批課題,與復旦兒科醫院、廈門兒童醫院、常州兒童醫院等單位一起合作,聚焦嬰幼兒和兒童青少年的腦智發育。值得一提的是,當時代表學校答辯的是一位副教授、也是我在北卡的學生,一所年輕高校的副教授要與國內其他頂尖學者同臺競爭,難度非常大。

我認爲打動評委的關鍵點在於:我們的研究是用聯影醫療的國產磁共振系統來做。原來的腦計劃裏很難找到國產設備,但我認爲,國家重大項目,以影像爲主的中國腦計劃,除了出科研成果,也要帶動國產設備的技術升級和產業發展。如果國家頂尖科研項目不給國產設備打磨迭代的機會,性能永遠無法超越進口設備。

從這個項目開始,聯影的3.0T磁共振系統已經成爲腦計劃中的標準化機器。

知識分子:國家重大項目怎麼能幫助國產設備打磨得更好?

沈定剛:我舉個例子,我們給成人做MRI已經能做到4倍加速;但到兒童這邊,孩子非常活躍、運動僞影更多,直接套用成人方案會出問題。於是我們把加速算法重調,把掃描序列也聯動優化,形成兒童的標準流程;其他醫院和科研單位就能直接使用,而且這些序列可以複製到其他的設備上。

知識分子:其他國家的研究人員也會用聯影的機器來做研究嗎?

沈定剛:越來越多。坦白說,之前的既有研究大多基於國外品牌,國際評審也更熟悉它們。突然換成國產設備,評審天然會challenge。

所以我們做了一系列工作,首先發了很多比較的文章,證明我們的國產設備的成像效果和其他機器一樣,甚至有些地方要更好。其次,聯影醫療在國外市場的認可度越來越高,美國五十幾個州,超過70%的州有我們的設備;我們在歐洲也已經入駐意大利、德國、法國超過20個國家。

今年年初,美國一家頂級醫院也買了聯影的PET/CT,這是全球首款2米長的全身PET/CT設備,造影劑只需要傳統設備四十分之一的劑量,速度也提高了40倍。

知識分子:中國科學家在醫學影像AI領域的話語權這些年顯著提升,這與中國產業特別是影像企業的崛起是不是強相關?

沈定剛:非常相關。不到臨牀一線、不站在設備旁,很多“真問題”根本看不到。國內醫生願意合作、數據規模大,研究與創新動力強,臨牀痛點能被快速轉化爲研究問題,做出成果,再回到國際舞臺自然更有亮點。產業越強、離臨牀越近,研究越有含金量,話語權也就更大。

知識分子:迄今爲止,最讓您驕傲的公司產品是什麼?

沈定剛:公司的發展中,很多產品都讓我感覺很驕傲。⽐如使⽤當時最先進分割算法的放療輔助規劃、利⽤⽣成式⼈⼯智能技術的磁共振加速、腦出⾎檢測和頭頸動脈瘤檢測、輔助⽪瓣移植⼿術、基於LLM的病歷輔助書寫、影像⼀掃多查等等。

我具體舉個例⼦,聯影智能在放療(放射治療)設備上的整套AI一體化方案。過去,靶區和危及器官(OAR)需要醫生手工勾畫,病人做完CT回家,醫生花很久把輪廓勾出來,把劑量設計計劃好,再約病人回來治療。第一個完整流程往往要二三十天,在一些三甲腫瘤醫院,像直腸癌患者平均等待約23天(含排期)。

引入AI之後流程被徹底改寫:病人躺上機器上做CT,AI用2–3分鐘自動勾畫、自動出計劃,隨即即可治療,首個直腸癌治療療程約23分鐘完成,從“23天”到“23分鐘”的對比非常直觀。目前我們已經將直腸癌、乳腺癌、鼻咽癌等多數實體瘤的首次治療控制在30分鐘內。

剛推出時,美國一些放療師不太相信,2022年我們在《Nature Communications》發表論文後,接受度明顯提高。落地方面,中山大學腫瘤防治中心、復旦大學附屬腫瘤醫院都已經引入多臺設備。

知識分子:看到產品真正落地,和發表重磅論文相比,帶來的喜悅有什麼不同?

沈定剛:論文發表了,同行會有反饋;但當設備裝進醫院、醫生用着順手、患者因此受益,那種“被現實世界驗證”的成就感更直接。家人朋友說“做檢查用的就是你們聯影的機器”,這種時刻跟學術反饋完全不同——論文他們未必看,但產品就在他們身邊發揮作用。

到現在,聯影醫療在全球的裝機量已超過36,000臺/套、覆蓋近90個國家,服務人次已是以百萬計,並持續增長。對我來說,科研價值最終體現在是否真正改善了診療流程、提升了可及性與可負擔性——當更多病人因爲這些設備檢查更快、診斷更準、治療更及時,這比任何一次論文被引用都更讓我高興。解決“卡脖子”問題的動力、榮譽感和拼勁,也比發一篇《Nature》更強。

感謝美國佐治亞大學教授劉天明、倫斯勒理工學院生物醫學工程系系主任閆平昆、南京航空航天大學人工智能學院院長張道強、深圳大學人工智能學院教授倪東、上海大學通信與信息工程學院副院長施俊和山東師範大學副校長鄭元傑對本文的幫助。