中國的大學校園應該向公衆開放嗎?

圖源:Unsplash/K. Mitch Hodge

撰文|蘇惟楚

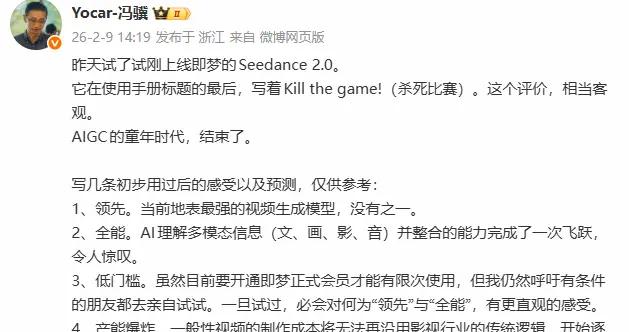

2025年9月29日,清華大學通過“平安清華”發佈通報,披露了近期發生的多起違規報備、違規載客入校的情況。部分校內人員參與“黑導”“黃牛”活動牟利,通過虛假報備、車輛搭載等方式牟利,擾亂了校園秩序。

通報列舉了四個典型案例:一名教職工通過違規報備組織團隊入校,被行政拘留十日並予以解聘。另一名教職工在網絡發佈招攬遊客信息,其家屬利用校內車輛違規載客,本人及家屬均被行政拘留七日,並被取消車證和入校權限。還有學生因在匿名平臺與非法中介聯繫,爲二十餘名校外人員違規報備入校並收取報酬,被行政處罰並受到校紀處分。另有學生因多次爲無關人員違規報備入校獲利,被警告處分並失去當年保研資格。

清華方面重申,所有入校人員必須身份真實、報備合理,嚴禁爲他人提供任何形式的有償報備入校。禁止任何車輛違規攬客、從事非法營運或有償搭載校外人員入校。通報同時提醒,國慶和中秋假期校園參觀將迎來高峯,校門會加強人員和車輛檢查,並對持證車輛進行抽檢。學校將加大巡查和懲處力度,對違規行爲“零容忍”。

疫情期間,高校普遍收緊了入校政策。疫情結束後,出入校的限制也沒有完全解除,部分高校重新向公衆開放,但這種開放通常侷限在週末、寒暑假或法定節假日,並伴隨名額上的限制。對於大衆來說,最直接的感受是,高校校園越來越難進入。

“高校界牆一直都在,不過表現形式不一樣,”華南理工大學建築學院副教授何志森說,過去一些校園出入得經過保安,或憑藉校徽、出入證,“在一定程度,校徽或者出入證也只是‘牆’的某種表現形式。但近十年來,隨着技術手段升級,需要你提報的個人信息越來越多,牆也越來越難逾越。”

某種意義來講,校園的“牆”不僅僅是物理防禦工事,還是精神心理的隔離。在牆內,身份和人際關係因地域再次得到定義。

人們對此類議題的關切並非難以理解。尤其對於20 世紀的中國高校來說,校園形態的構築和演變與國家政治、城市經濟、社會結構的關係更趨緊密。與人們想象的“象牙塔”等田園牧歌般寧靜畫面不同,今天的高等教育與高新技術產業、文化產業、房地產業、商貿服務產業緊緊聯繫,甚至已經成爲城市生產力的重要組成部分。

相比私人住宅小區對外開放道路和設施的爭議,對今天的許多公立校園來說,其“開放”似乎是應有之義。“城中之城”佔據了大片土地和公共設施,運行經費中,一部分是學費,但更大比例來自財政撥款。當這些公共資源只面向有限用戶時,不可避免出現資源分配效率低下的問題。但討論中,如何維護高校自有的秩序與安全是不可忽視的問題。

我們討論“高校放開”時,也不應止於校園管理的部分,更應該討論的是,作爲城市社區的一部分,高校空間承載怎樣的定位和功能?作爲生產“知識和人才”的場所,這些知識和人才與社會的聯結又應該是怎樣的?

01 界牆一直都在

鄭琳記得,10多年前,她在一所北方城市讀大學時,校園的門崗對進出人員幾乎無限制。她見過在校園遛彎、跑步的居民,見過跨越半個城市聽講座並提問的校外人,一些老師的課極受歡迎,除了修讀這門課的學生,還有外校考研生、社會人士慕名旁聽。“當時,除了圖書館、計算機房、食堂需要刷校園卡,其他地方對外部人可以說是暢通無阻。”

對於當時的學生鄭琳來說,也會有煩惱,在一些特定季節,校園景色吸引了遊玩拍照的人,攀折花草、亂扔垃圾,自習時總聽到外面吵吵嚷嚷,去食堂喫飯會被陌生人攔住,“借用一下校園卡”。

多年後,鄭琳回母校參加校友聚會,需要“入校碼”。有同一需求的不只是她,社交平臺上,有人發信息,“想旁聽課程,求入校碼,有償。”

相比之下,鄭琳入校的門檻低了很多,作爲“自己人”,她只需要提前申請校友卡,填報身份信息、就讀信息、畢業信息、入校事由,點擊申請入校,在當日,憑藉生成的入校碼走進門牆。

可以說,封閉式校園的“牆”不僅僅是物理防禦工事,還是精神心理的隔離,是一種維護社會和道德秩序的空間。在牆內,階級利益、身份、人際關係因地域得到定義。

對於校園牆外的人來說,校園社區內部不僅僅是可賞玩的景觀,有學術講座、精闢入裏的講課者,便利的球場和跑道,價格更便宜的社區服務:影院、複印打印、餐飲。

攝影:何志森

華南理工大學建築學院副教授何志森告訴《知識分子》,中國校園形態有不同類型,一種坐落在城市內部、歷史相對悠久的校園,另一種是隨着高校擴張在城邊村或鄉村徵用的新的校園,“徵地之後,先建圍牆,防止周邊村民進入”。

“當然,湖南大學是個例外,校園的街區和城市融在一起”。

但高校的圍牆並非不可逾越。13年前,李禾在北大旁聽,大四的她沒有課程,準備考研,租住在北大附近的青旅,那時出入還需要學生證,保安“掃一眼”即可進入。她甚至通過保安,租到了一張飯卡。

何志森在墨爾本皇家理工大學做博士,主要研究城市裏的地理邊界,廈門集美大學校園和一牆之隔的孫厝村是他論文中的一個研究案例,進入集美大學校園需要憑藉校徽,他借了一個,順利進入。

“物理意義的牆一直都在,在有校徽之前,可能更多是熟人社會 —— 我跟保安很熟,他認識我,就進去了。校徽或者出入證也只是‘牆’的某種表現形式。但近十年來,隨着技術手段升級,需要你提供的個人信息越來越多,牆也越來越難逾越了。”

“大學校園的界牆出現,更多是出於保證安全、便於管理的動機,從而衍生出一項會造成分割、隔離和排外後果的政策。”何志森介紹,2003年時,“SARS”爆發,從公共衛生角度的考量,大學校園的封閉模式得到了讚揚。“其後,尤其是在發生多次校外人士闖入校內傷人事件後,孩子的家長也希望校園的圍牆和門禁起到作用。”

02 大學的公共資源屬於誰?

近二十年來,當大學校園以諸多手段加厚界牆的同時,我們又能看到,城市規劃和政策導向中,對於大學資源共享的傾向。

以圖書館資源爲例,2002年,《普通高等學校圖書館規程(修訂)》中指出:“有條件的高等學校圖書館應儘可能向社會讀者和社區讀者開放。”

中國公共圖書館在數量、地域分佈和藏書量方面一直都被認爲存在短板。數據顯示,2021年末全國共有公共圖書館3215個,實際房屋建築面積1914.24萬平方米,圖書總藏量12億6178萬冊,人均藏書量0.89冊,閱覽室坐席134.42萬個。

與此同時,高校圖書館的資源被認爲是極大的補充,數據顯示,2021年,我國共有1278所高校圖書館,其中1255所高校提交了館舍建築面積數據,總面積爲3198萬平方米,1290所高校提交了藏書數據,紙質圖書總藏量爲16億冊。

根據新聞,2012年3月,北京首都圖書館聯盟成立,北京大學圖書館館長、聯盟副主席朱強提出,北大、清華等34所高校的圖書館將向社會免費開放。然而,4年後,《北京日報》記者曾做一期調查,發現曾作出承諾的部分高校或者拒絕校外人士入校、或者拒絕校外人士進館閱覽,一些高校即使開放了對外閱覽,也需要開具“介紹信”,或者付費閱覽。

在2012年當年,朱強在接受北京大學信息管理系副研究館員顧曉光訪談時,也曾提到“高校圖書館如何開放”的話題。

訪談中,朱強的態度是,高校圖書館不可能像公共圖書館那樣無條件面向社會公衆開放,“肯定要有限制”,在他看來,完全開放沒有意義,現實條件也不允許。“一些人進來之後,只是參觀,大部分資源都不是他們所需要的,只有搞研究的纔會進來。”

此外,朱強在訪談中提到,“要求高校圖書館向公衆開放,卻並未出臺任何政策或措施。這給高校圖書館帶來額外的人力和經費支出,沒有相應的投入,開放是做不起來的,勉強做起來也不可持續。”

他提到,在當時,爲了公共服務,北大圖書館專門買了二代身份證的驗證機,防止身份證造假。“我還聽說某個高校圖書館曾經發生過古籍被騙的事情,有個讀者拿着假的身份證偷走了一本古籍書。”

除了圖書館之外,體育場資源不足的情況下,教育系統內的體育場地也被認爲“需要喚醒”。

2017年,教育部、國家體育總局聯合印發《關於推進學校體育場館向社會開放的實施意見》,其中提到,公辦學校要積極創造條件向社會開放體育場館。

根據第六次全國體育場普查數據,全國體育系統管理場地2.45萬個,場地面積0.95億平方米。教育系統管理的體育場地66.05萬個,場地面積10.56億平方米,其中高校體育場地4.97萬個,佔地0.82億平方米。

圖源:第六次全國體育場普查數據

然而,在具體推進中,由於缺少專門機構管理和運營,場地維護難度增大,以及擔心安全問題,高校在開放體育場地方面積極性並不高。

在過去關於開放高校爭議中,不難看出校方和學生的顧慮。比如新聞中提到,外來遊客跨過隔離帶闖入學生實驗田,破壞畢業樣本;旁聽學生在課堂帶刀威脅其他學生;外來人員在體育場鬥毆導致本校學生受傷等等。

何志森回憶自己在墨爾本讀書時,學校的讀書館對所有公衆開放,“兩種借書卡,校內學生和周邊社區居民是不同顏色的,借書在同一個地方,但閱讀空間不在一起,採取分類管理。前提一定是大家都遵守配合相關規定。”

“公衆素質是我們談到高校開放時,面臨的非常現實的考量,”何志森介紹,去年,在深港雙年展上,他曾目睹,小孩對着展品又踢又拉又拽,但父母都不曾制止。

“但我們當下的校園圍牆管理,往往容易從一個極端走向另一個極端,要不完全打開,要不完全封閉,缺少一個在‘開’和‘關’之間的探討。我們的校園管理者、地方政府、設計師和周邊居民很難有機會坐下來討論,有沒有可替代性的校園管理?或者邊界可不可以有更多的形式和功能,不是作爲隔離和排斥,而是作爲連接和賦能。”

何志森介紹了建築師羅納德·瑞爾的一個構想,建築師在爲美國-墨西哥邊界牆提出了一項設計,將位於諾加利斯的一段牆體轉化爲一個跨國圖書館,居住在邊界兩側的人可以通過牆體本身進行書籍交換、交流和討論。

國內並非沒有開放校園的先例,2018年,蘇州大學建築學院教授汪德根在探討校園開放可能時,列舉了位於蘇州的西交利物浦大學的案例。

該校採取了道路交通開放模式,採用鋪裝、石墩等方式引導市民主要以步行通行,同時適當把外圍機動車道共享給公衆;同時,該校完全開放廣場和公共綠地,向市民分區域開放運動場;在文化服務設施方面,西交利物浦大學無條件向周邊市民開放食堂、地下超市和部分體育場,圖書館需申請登記才能使用,教學樓及自習室則全封閉管理,設專人管理。

對於可能帶來的校園安全隱患,西交利物浦大學採取了幾種手段:設置減速坡、慢行警示牌來控制外來車輛的速度;增加保護環境宣傳欄, 對破壞環境人員進行批評教育;每棟公教樓在一層均配有24h管理人員, 加強安全保衛措施。

汪德根也調查了開放後周邊市民的反饋,進入校園的市民中,32%是借道穿行,24%是欣賞校園風光,最後是休閒/娛樂/運動,爲22%。市民進入校園的時間段多是晚上下班之後,最多一週進入校園2-3次。對於需要增加開放的項目,市民的反饋是,目前已經基本滿足需求,若能增加開放圖書館、自習室更好,但一切應以不影響學生使用爲前提。

對此,汪德根總結,“(西交利物浦大學)校園周邊市民的行爲特徵爲校園開放提供了參考價值, 可根據周邊市民需求及目的分別針對不同項目制定不同的開放措施, 根據市民進入校園的時間確定大學校園適合開放的時間。”

然而,相比更繁瑣、精細的放開治理策略,對於更多高校管理者來說,“一封了之”可能是一條捷徑。“在探討短時間內最有效的能夠保證安全的策略時,把牆築高是最簡單有效的,”何志森說。

武漢大學人文地理學博士孫鋮在其論文中提到中國高校治理思路對大學和城市關係的影響:

“中國大學受制於單位制傳統,除了教學和科研外,還承擔了對學生日常生活的社會服務等後勤性質的工作,高校舉辦高等教育的目的在於促進學科發展、培養人才、服務社會,因此高校首要訴求在於保障內部羣體的利益。在此基礎上,最爲穩妥的方式便是延續單位制傳統中的封閉式管理,儘可能減少外界環境對內部教學、科研和生活的干擾。”

“但是,這種對校園內外空間治理的人爲分割和對抗顯然對知識經濟和全球化背景下產生的社會經濟變化不符,有損城市和高校之間的互動關係,也有損高校與城市合作對科技創新的促進。”

03 爭議背後:我們需要怎樣的大學?

“今天我們談論校園的開放與封閉,實際上,應該回歸到大學的功能和意義是什麼?高等教育如何回饋社會?如何對周邊的社區和社會有貢獻?”

在高等教育事業發展的背景下,大批學校興建校區,但由於城市中已缺乏可用土地,許多校區選址於鄉村地區。何志森說,“這些高校依然遵循封閉,隔絕於周圍的村莊,一道界牆使得包括各種學習與休閒設施在內的大學資源被限制在界牆內,無法被臨近的村民所共享。這種佈局強化了公-私分離的整治管理體制,形成了一種帶有歧視性的、隔絕與排外的城市政策。”

何志森提及他記憶中,關於教育最美麗的圖景:

“我小的時候,我爸媽在客家鄉村支教,校園也有圍牆,有一個大叔站在門口做保安,但誰都可以進去。我媽媽教數學,爸爸教地理,很多周邊的農民會來班上,他們除了種田沒有什麼事情,有時間就來校園聽課,很多時候,村民擠滿了課堂。那時候真好,那纔是學校真正的樣子。”

在社交平臺上,針對北大旁聽羣體曾有一條討論:“想讀北大,請通過公平的考覈選拔機制。北大有一些網絡公開課和慕課,可供社會人士學習。想享受和通過選拔機制才能進入北大學習的學生同樣的課堂學習機會,本身就是一種不合理。”

儘管北大旁聽生的歷史已逾百年,但今天,我們仍能看到,圍牆不僅僅以物理形式存在,它構建的封閉景觀幾乎嵌入中國文化肌理,其歷史可以追溯到1500年前,在唐朝的長安城中,圍合結構不但分割了公共空間,某種程度也劃分了階層屬性。

在博士調研時,何志森同時意識到,圍牆也可以不僅是一種控制隔絕的界限,它可以被逾越,也可以被居住,被佔用,或者成爲一個觸發在地居民日常活動的媒介。

“圍牆的設計需要考慮兩邊使用者的真實訴求,在許多自上而下操作的城市規劃下,個體的需求被設計師和城市管理者忽視,圍牆內外的空間變成了一塊無人之地。”

在何志森的觀察中,由於村民的自發行爲,在集美大學和孫厝村的界牆沿線衍生出一道迷人的微型景觀,村民改造利用了原本的圍擋,變成面向學生的商業空間。在圍牆的遮蔽下,商販、保安和學生共同參與,創造了許多工作機會,比如搭建廚房、花店、打印店、小賣部等等。

攝影:何志森

“儘管圍牆在地理上分開了學生和村民,但爲了生存的需求與尋得更好生活的願望,引領他們互惠互利,共同創造了這一非正規的微觀經濟體,悄無聲息地穿透了看似堅不可摧的圍牆。”

在何志森看來,封閉校園之下,教育失去了非常重要的“聯結”功能,“缺少了對今天社會上大多數羣體的接納,大學校園就是一個孤島。”

同樣的觀點也來自Nick Burns,《美洲季刊》的一位編輯,當他坐飛機穿越科羅拉多州博爾德市時,看到“校園的屋頂和合圍形成一個自給自足的小世界,與周圍的單戶住宅網格完全不同”,他寫下評論,“美國的精英大學正在與社會脫節。”

在評論中,Burns寫道,“校園在設計上限制了學生和教師與來自更廣泛的職業、教育水平和階級背景的人接觸的機會……剝奪了他們遇到社會不同角色的機會,從零售工人到房東,原本,這些互動會提醒學生,他們不會永遠是學生。”

“以中央校園爲主的大學生活縮小了學生對世界的看法,尤其是在大多數本科生住在校園裏的大學。學校照顧了學生的所有需求——食物、住房、醫療保健、懲罰不當行爲——可能會讓年輕人變得更加幼稚。更糟糕的是,這會扭曲學生的認知——食物一直襬在眼前,觸手可及,宿舍也總是乾淨的。”

參考文獻:

[1] Hamama B , Liu J . What is beyond the edges Gated? Gated communities and their role in China''s desire for harmonious cities[J]. City Territory and Architecture, 2020, 7(1).

[2] Pow CP (2009) Gated communities in China: class, privilege and the moral politics of good life. Routledge, London

[3] Xu, Xiang, S.M. Massachusetts Institute of Technology. Reshaping the gated campus. 2017.

[4] 《中華人民共和國文化和旅遊部2021年文化和旅遊發展統計公報》

[5] 吳漢華, 王波,等. 2019年中國高校圖書館基本統計數據分析[J]. 2021(2020-6):49-54.

[6] 顧曉光. 訪談北京大學圖書館館長朱強先生[J]. 數字圖書館論壇, 2012(10):18.

[7] 《第六次全國體育場地普查數據公報》

[8] 汪德根,杜金瑩.城市雙修理念下大學校園開放的困境與突破——以蘇州大學爲例[J].中國名城,2018,(07):57-64.

[9] 孫鋮. 封閉式大學社區的城市社會空間效應研究——以武漢高校爲例[D]. 武漢大學.

[10] Nick Burns. Elite Universities Are Out of Touch. Blame the

Campus.https://www.nytimes.com/2022/08/02/