學術職業光環在消失,青椒們對自己的工作越來越不滿意

圖源:Unsplash

撰文 | 張天祁

● ● ●

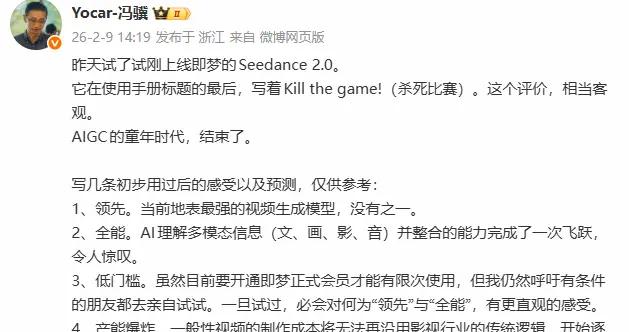

大學教師常常被視作一份有較高社會聲望的職業,人們常把它看作靠知識立身的象徵,一份自帶光環的職業。但真正身處其中的人,卻感受着理想與現實的落差,評價標準反覆變化,職稱晉升充滿不確定,行政工作在搶奪教學和研究的時間。那層光環,正逐漸褪去。

廣島大學高等教育研究開發中心教授黃福濤注意到,這份職業正以一種緩慢但持續的方式失去吸引力。1992年至2017年間,國際上先後進行了三輪大規模學術職業調查,覆蓋包括美國、日本、德國、韓國等在內的二十多個國家和地區。三輪調查累計回收有效問卷超過四萬五千份,系統記錄了大學教師對工作滿意度、職業壓力、制度認同和未來前景的主觀評價[1]。

這些數據勾勒出一個清晰的趨勢。在過去的25年裏,大多數國家的大學教師對職業的滿意度在緩慢下降,而壓力感卻在穩步上升。這一變化稱不上劇烈,卻是大勢所趨。黃福濤認爲,這正是學術職業中最令人擔心的趨勢。

以職業滿意度指標爲例,從1992年到2017年,教師對“自己所處學科”的滿意度從4.61下降到4.39,下降幅度雖小,卻持續穩定。相比之下,教師對“所在大學或機構”的滿意度從4.09下降至3.69,累計下降了0.4分,幾乎下降了一個完整的評價等級。對“所在院系”的滿意度在2007年曾有回升,但2017年又下降至3.80。整體而言,教師對制度認同感在不斷下滑。

與滿意度下降伴隨出現的,是工作壓力的顯著上升。對“我的工作帶來很大壓力”這一陳述的平均認同度從1992年至2017年之間,上升了11%,且幾乎覆蓋全部國家。這意味着,大學教師正越來越感受到制度壓迫感,無論這種壓力來自評價、行政、經費競爭還是教學負擔。

黃福濤告訴《知識分子》,這種趨勢並不是偶然波動,而是一個長期的趨勢。滿意度下降與壓力上升只是論文中呈現的最突出的兩個結果,而深層的動力要更爲複雜。

在他看來,最核心的變化有兩個。其一是教師對所在大學和院系的忠誠度在下降。換句話說,教師覺得學院不可靠,不再像過去那樣把院校視爲長期依託的學術共同體。其二是教師在學校治理中的影響力正在削弱,尤其是在院系層面的學術政策制定上,教師普遍覺得自己越來越缺乏話語權。這兩點,纔是導致學術職業吸引力減弱的根本原因。

青年教師和女性的壓力最大

更進一步觀察羣體內部,可以看到壓力並不是平均落在每個人身上,而是集中在某些特定羣體。青年教師的不確定性最強,他們不僅壓力更大,而且缺乏制度性的支持。在調查中,40歲以下教師的滿意度始終低於年長羣體,而壓力評分卻持續走高。

女性教師的處境同樣值得關注。在三輪調查中,女性教師的壓力感知始終高於男性,滿意度則普遍略低,這一差異在日本、德國、韓國等國尤爲顯著。理工科教師也被認爲是壓力最集中的羣體,他們的科研產出要求更高,直接受制於排名、經費和成果轉化等硬性指標。相比之下,人文學科教師雖然滿意度下降,但壓力的上升幅度相對溫和。

青年教師的壓力,很大程度來自於全球高校體系就業的不穩定。黃福濤解釋,問卷顯示,自1992年以來,全球範圍內非轉任教師的比例呈現出持續上升的趨勢,非終身合同的崗位越來越多。換句話說,教師羣體中越來越多的人面臨合同不確定、職業前景不明的狀況,這一趨勢在世界各國的高等教育體系中都較爲明顯。

跳出高校內部,從更廣闊的社會環境來看,學術職業的定位也發生了轉變。

黃福濤指出,這背後有兩個全球性的宏觀因素。其一是“新公共管理”理念已經滲透到大學運作的各個環節。這種強調績效、指標與效率的管理模式,使得過去那種可以自由探索的學術氛圍幾乎難以再現。

另一個變化來自社會與政府對大學期待的轉向。過去,人們普遍認可教學與科研的內在價值;而自20世紀90年代末以來,社會越來越要求大學提供可量化、見效快的成果,對科研的功利化期待顯著增強。

他舉例說,如今在很多國家的國家級課題評審中,評審委員會中必須包括社會名流或納稅人代表,這些人往往並非學術圈出身。這意味着研究必須用他們能夠理解的方式呈現,並讓他們認同其社會價值。這從根本上改變了過去完全由學術共同體內部進行評價的模式。

缺乏話語權的中國青椒

如果說全球性的趨勢是教師滿意度下降、壓力上升,那麼中國的情況顯得更加複雜。

與許多新興國家不同,過去二十年間,中國高校獲得了前所未有的資源投入,實驗條件顯著改善,科研經費整體快速增長。按常理,這本應提升教師的職業滿意度。例如,馬來西亞在2007至2017年間,高等教育投入增長迅速,教師滿意度始終維持在較高水平,同時感受到的壓力較低。相比之下,一些歐美高等教育強國由於財政緊縮、薪酬停滯,以及社會對學術價值的質疑,逐漸失去了對年輕學者的吸引力。

在中國,高校教師這一職業過去的確很受歡迎,高校教師也對自己的處境感到滿意。

2012年,黃福濤主持的一項涵蓋八個亞洲國家和地區的調查顯示,中國高校教師中有超過60%表示,如果可以重新選擇,他們仍會選擇成爲高校教師,這一比例在所有受訪國家和地區中處於較高水平。

然而,在2017年的調查中,這份認同感大爲下降。大約65%的中國大陸教師認同“我的工作帶來很大壓力”。而在制度支持方面,僅有約35%的教師認爲“大學管理人員和學術人員之間溝通良好”,只有40%左右的人認可“院系行政人員能爲教學和科研提供良好支持”。

黃福濤解釋,中國大陸的教師在國際比較中表現出幾個特點。主觀壓力高,但感受到的制度支持不足 。這意味着,儘管國內科研投入在持續增長,教師們和院系打交道時的感受卻偏向負面。

壓力的增加,一方面與高校擴招密切相關。博士生大規模擴招後,如果學術崗位數量沒有相應增加,科研成果和經費的競爭就會愈發激烈。同時,隨着本科生和研究生數量的增加,教師的工作量也隨之上升,尤其是在教學方面。這種教學負擔增加,如果缺乏制度性的支持,壓力自然就會加大。

但壓力並非唯一的問題。黃福濤指出,滿意度下降的不僅僅是因爲工作負擔的加重,很多時候,它還和制度的公平性以及職業的可持續性有關。

黃福濤介紹,2020年發表的一篇英文論文分析了2007年的數據,其中一個發現尤其能說明問題,在18個參與調查的國家和地區中,中國教師自評在系層面的影響力最低,這直接表明中國教師在制度治理中缺乏話語權[2]。

儘管近年來中國高校的資源投入和研究條件相比過去有了顯著改善,甚至在某些方面超過了一些傳統高等教育強國,但教師總體上仍難以主導學術生態。在這種結構性約束存在的情況下,職業吸引力自然也受到削弱。

另一個問題在於不確定性,黃福濤指出,青年教師普遍感受到晉升機制存在巨大不確定性,他將這種感受稱爲“認知性的焦慮”。這種焦慮來源於評價標準往往模糊,而且隨時可能發生變化。例如,學校在簽約時可能要求教師發表三篇SSCI一區論文,但入職後往往增加未曾提及的任務,如擔任班主任、授課本科生等。隨着幾年過去,學校政策調整,晉升標準也隨之提高,這使得青年教師幾乎無法預測自己的職業發展。

“如果一位青年教師搞不清楚自己到底能在這裏幹幾年,三年或五年後會面臨什麼,這種對未來的不確定感,也會造成滿意度的下降”。黃福濤說。

長聘制需要透明與支持,而非淘汰壓力

緩解這種不確定性,高校需要一套清晰、可預測的制度安排。

黃福濤介紹,日本高校在招聘環節就非常強調合同的透明度,工作內容、任期、能否續聘等細節都會提前寫入廣告之中,讓入職者對未來有一個明確的心理預期。

德國的“青年教授”(Junior Professor)制度通常給予青年學者六年的合同,並在第三年安排一次中期評估。與淘汰式考覈不同,這種評估更接近培養式的支持機制,學校會提供書面反饋,指出前三年的不足,並明確接下來需要改進的方向。與此同時,還會爲教師提供科研啓動經費,幫助他們帶研究生、建立小型研究團隊。

更重要的是,很多職位都帶有長聘軌道的性質。只要六年期滿通過考覈,就能順利轉爲終身教職。這套制度背後有聯邦政府的穩定資金支持,因此能相對平穩地運行。

相比之下,中國高校的中期考覈往往顯得殘酷得多。黃福濤作爲海外評委參與過幾所頂尖大學的評審,他的直觀感受是“一票否決”的氛圍過於強烈,幾乎沒有引導與培養的空間。

人們普遍認爲,國內高校教職競爭激烈,因此高校似乎可以理所當然地採用淘汰式的管理方式。

然而在黃福濤看來,這是一種誤解。“在招聘時,競爭激烈完全沒有問題,可以把篩選條件定得很高。但關鍵在於,當一位優秀的學者通過了嚴苛篩選進入高校後,後續的晉升和發展機制必須是透明、可預測,並且支持他的。”黃福濤強調。

參考文獻:

[1] 黃福濤. (2025). 學術職業正在失去光環?.北京大學教育評論.2025,23(2).

[2] Huang, F. (2021). Challenges to the Asian academic profession: Major findings from the international surveys. Higher Education Quarterly, 75(3), 438-452.