馬偉明院士再立新功!國產電磁線圈炮核心指標實現飛躍,數據領先

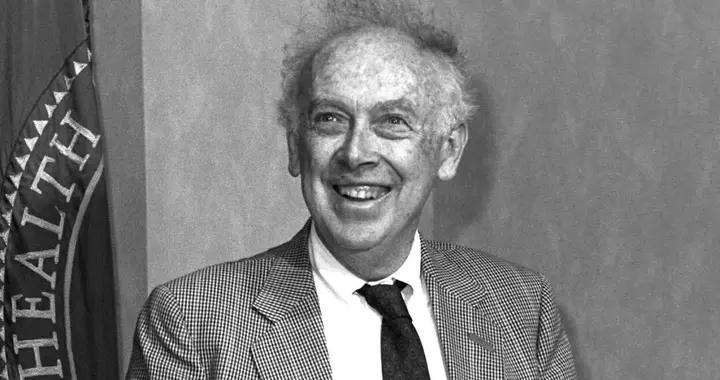

海疆巨浪,科技鑄劍!中國科技界的“國寶級”人物——馬偉明院士,又一次用實際行動震撼了全球軍事科技圈!據權威消息人士透露,由馬院士領銜的頂尖科研團隊,在被譽爲“未來海軍終極武器”的電磁線圈炮領域,取得了里程碑式的重大技術突破!

這一次,不是實驗室裏的概念驗證,而是實打實地將國產電磁軌道炮的核心能力指標推升到了令世界同行矚目的新高度,關鍵技術環節再次實現了實質性飛躍,多個實測性能數據在國際上處於顯著領先地位,中國在這一尖端顛覆性武器領域的領先優勢,持續擴大!

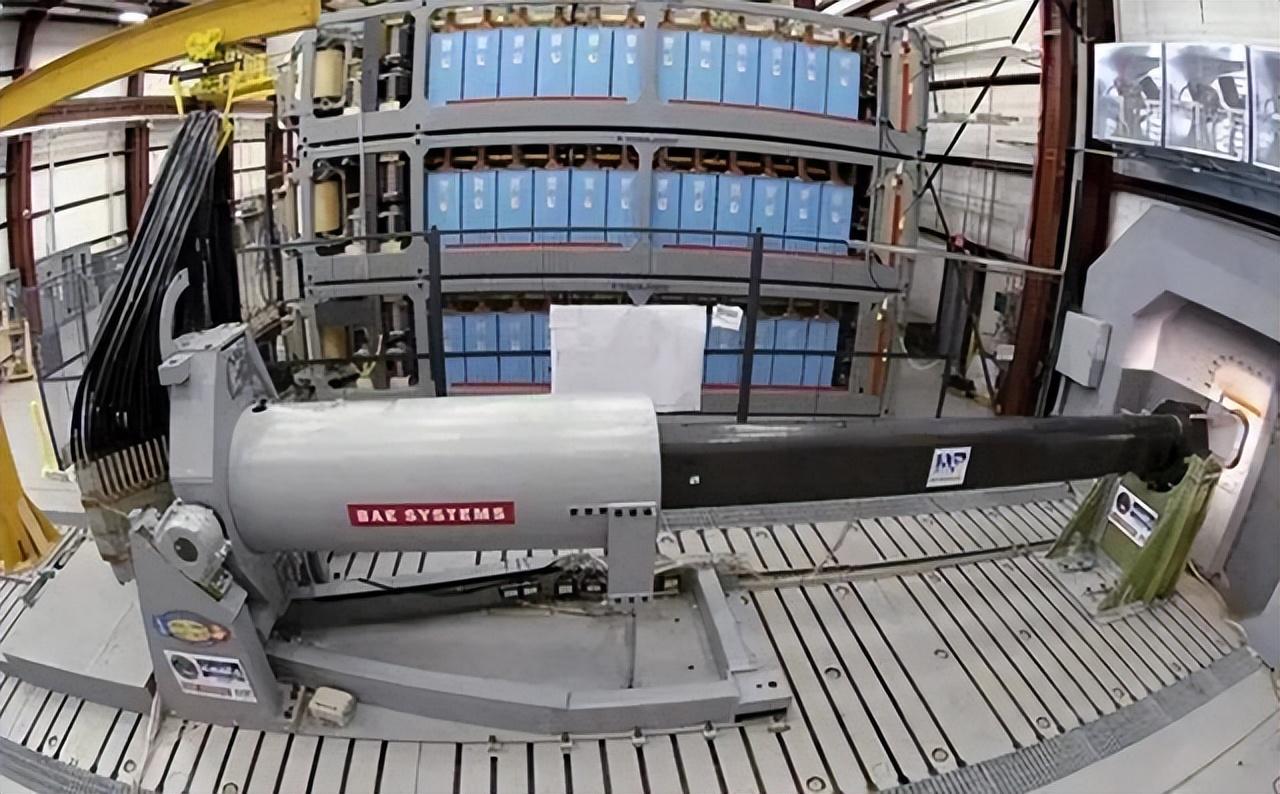

這可不是什麼捕風捉影的小道消息。接近項目核心的知情人士表示,此次突破聚焦於電磁線圈炮兩大核心痛點:“瞬時能量密度” 和 “能量轉換效率” 。

簡單來說,就像你要用一根無形的“電磁鞭子”,在瞬間把一枚炮彈(或者更精確地說,是彈丸)加速到七八倍音速甚至更高,那這個“鞭子”甩出去的力道必須又猛又集中(瞬時能量密度高),而且不能浪費力氣,儘可能多的電能都要變成炮彈的動能(能量轉換效率高),這兩個指標上不去,電磁炮就只能停留在原理機階段,上不了艦,更形成不了可靠戰力。

而馬院士團隊這次的突破,恰恰就是在這兩個“硬骨頭”上啃下了關鍵一口!有內部測試數據顯示,在同等體積和重量約束下,其研發的新一代脈衝能源系統、高效驅動線圈設計以及創新型複合材料技術協同發力,將系統關鍵指標提升到了前所未有的水平。

具體來說,瞬時峯值功率密度實現了跨越式增長,能量利用效率也突破了過去公認的瓶頸值,意味着在同等供電能力下,打出去的“彈丸”威力更大、射程更遠、精度更高,整個系統的作戰效能獲得了質的躍升。

“這不僅僅是在某一個小點上的進步,這是整個系統集成能力和關鍵材料、工藝瓶頸的突破。”一位不願透露姓名的資深電磁發射技術專家解讀道,“特別是瞬時能量密度的提升,它是電磁炮實現從‘能打’到‘能用’再到‘高效、可靠殺敵’的核心鑰匙。高效率則直接關係到裝備的實際部署可行性,能量損耗低意味着發熱少、體積重量有望進一步優化,系統持續作戰能力更強。”

想想看,傳統化學能火炮的極限在哪裏?射程、初速受限於火藥性質,難以再有大幅突破。而電磁炮,理論上沒有這個“天花板”,初速可以達到每秒2公里甚至更高,射程輕易突破200公里大關,且彈丸成本更低、發射時近乎無聲無煙火,隱蔽性強,發射過載也更適合精確制導彈藥,是改變海戰規則的王牌。

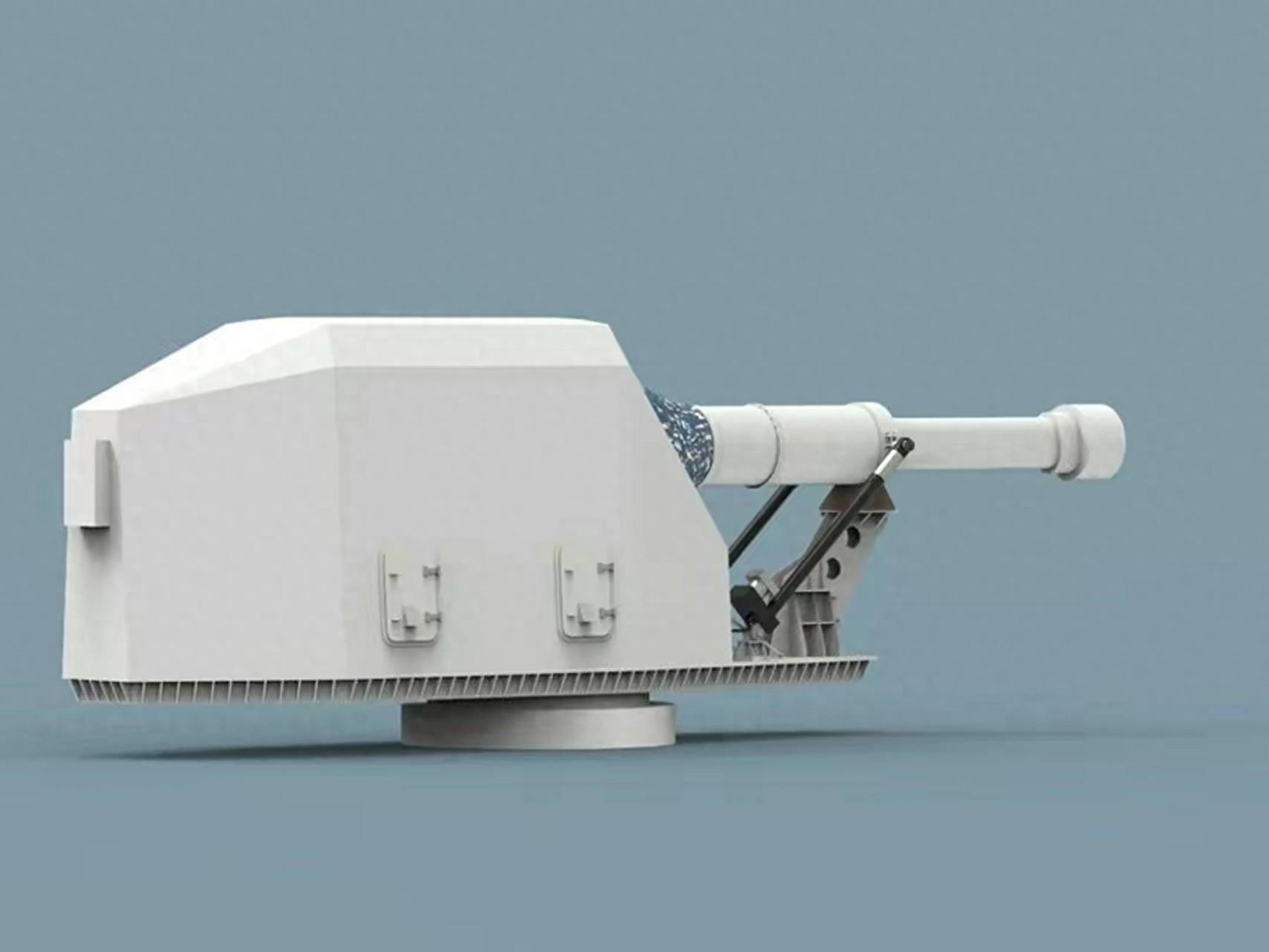

馬偉明院士團隊此次的突破,正是朝着這個“理論極限”堅實邁進了一大步。它預示着國產電磁線圈炮距離真正具備實戰能力、部署上艦的目標,無疑又大大靠近了一步。想想未來的國產大型水面戰艦——比如備受期待的004型甚至005型航空母艦,其配套的新一代電磁軌道炮系統的技術藍圖,正因這類持續突破而變得愈發清晰可靠。

回望馬院士團隊的攻關歷程,這絕非一日之功。這背後是多年如一日在極端複雜電磁環境控制、高功率脈衝技術、超導材料應用,雖線圈炮不必然用超導,但高效驅動技術原理有相通性、精密瞬態熱力學管理等衆多尖端交叉學科的埋頭苦幹和無數次失敗的積累。

用他們團隊內部的話說,就是“用數不清的失眠夜,去追趕那一納秒(十億分之一秒)級別的進步”,每次關鍵的零點幾毫秒性能指標的提升,都是科研人員在無數個日夜、反覆測試、調整、優化成千上萬個參數換來的。這種靜水深流般的持續突破,纔是最可怕、最紮實的“遙遙領先”。

軍事評論員分析指出,電磁線圈炮(軌道炮)的成熟與應用,將重塑未來海戰場的攻防格局。它能以難以攔截的高超音速精確打擊航母戰鬥羣遠在數百公里外的核心艦艇,爲反介入/區域拒止(A2/AD)戰略提供前所未有的硬殺傷手段,也能作爲強大的點防禦武器。

以激光光速般的反應攔截高超聲速反艦導彈和低空掠海目標,馬偉明團隊此次取得的成就,爲中國海軍構建攻防兼備、非對稱優勢的未來作戰體系,提供了重量級的技術砝碼,是維護國家海洋權益、建設深藍海軍的核心科技支撐點之一。

值得注意的是,中國的電磁炮發展路線並非單純模仿美俄,馬偉明院士團隊獨具慧眼,特別在工程實用化方面走出了一條高效益、具有中國特色的創新路徑。此次突破不僅體現在硬指標上,其解決方案在可靠性和工程可實現性上同樣表現優異。

消息人士透露,相關樣機系統在嚴苛環境下的持續發射試驗次數、故障率等工程實用指標也達到了很高水準,爲未來定型裝備掃清了不少障礙。這充分體現了中國軍工體系集中力量辦大事、科研深度擁抱工程應用的獨特優勢。

電磁武器的較量,本質上是國家基礎工業實力和創新能力的競賽。從高性能電容儲能密度到特種合金材料強度,從瞬態大電流控制到高速電磁場建模計算,每一項突破的背後,都依託於中國日益強大的工業製造基礎和科技創新生態。

馬偉明團隊的每一次進展,都是中國在高端製造、新材料、新工藝方面自主可控能力提升的縮影,這不僅是武器的突破,更是國家工業體系的一次有力檢驗和升級推動力。

全球範圍內,電磁軌道炮(線圈炮是其實現形式之一)研究曾是美歐軍工巨頭投入巨資卻屢屢受挫的“燙手山芋”。

尤其是美國,雖然起步很早,但其多型重點電磁炮項目因工程化難度巨大、成本高昂和技術瓶頸遲遲未能有效克服而被屢次推遲或降級處理,進展相對緩慢,近期公開的測試信息也相對沉寂。

而中國科學家和工程師們在馬偉明這樣的戰略科學家帶領下,思路清晰、穩紮穩打、低調務實,成果卻一個接一個重磅拋出,這種反差,本身就是中國科技實力快速躍升的生動寫照。

當然,我們也要保持清醒的認識。從重大技術突破到成熟列裝、形成完全戰鬥力,必然還有一段更爲艱難的工程化、實用化之路要走。

艦船平臺的能源適配、超大功率電磁脈衝的抗干擾、導軌材料在超高過載下的極端磨損,雖然線圈炮與軌道炮結構不同,但超高加速度帶來的結構應力、材料燒蝕問題類似,以及配套的先進制導彈丸等,都仍需要時間和智慧的投入,但是方向正確、基礎打牢、核心難題持續突破,最終登上世界之巔就是水到渠成的事情。

馬偉明院士團隊的最新突破,是中國科技工作者胸懷強軍夢、心繫國家海疆安寧的又一次重大奉獻,這枚“電磁巨錘”持續鍛打成型的過程,正是中國向海洋科技強國、海軍裝備強國堅定邁進的鏗鏘腳步。

它傳遞出一個無比清晰的信號:在大國競爭的核心科技制高點上,中國不僅沒有缺席,而且正在穩步、持續、堅定地擴大我們的領先優勢!未來已來,浩瀚深藍之上,中國智造的“無形電磁利刃”,正在爲守護我們的萬里海疆,磨礪出最耀眼的光芒!