這種鳥悄無聲息地滅絕後,我們才找到它那支離破碎的故鄉

1994年1月,蹲守在摩洛哥海濱的安迪·巴特勒(Andy Butler)終於等來了自己的主角——他盡力穩住肩頭的機器,給剛剛降落的細嘴杓(sháo)鷸拍下了一段視頻。哪怕是以那個年代的技術標準,這段視頻也談不上精美清晰,但從那天直到現在,這段模糊的影像,就是細嘴杓鷸唯一確認的視頻記錄。

1995年,有人在摩洛哥又看到了細嘴杓鷸,可惜沒有拍下視頻。從那之後,這種鳥再也沒有出現。轉眼間三十年過去了,2024年11月,隨着一項大規模調查研究的結束,我們不得不接受一個殘酷的事實——人類再也見不到它們靈動的身影了……

細嘴杓鷸(Numenius tenuirostris),宣告滅絕 (圖片來源:Dutchbirding)

在越來越多的證據表明第六次全球生物大滅絕正在發生的當下,這樣的滅絕故事我們已經不是第一次見證。但我們還是有必要追憶這個故事。因爲每一個物種的滅絕,不僅能證明曾經發生了什麼,也在很大程度上反映當下正在發生什麼,更重要的是,通過對它的剖析,我們也許能決定未來會發生什麼。能不能從細嘴杓鷸的滅絕中吸取足夠的教訓,就是防止“下一個細嘴杓鷸”出現的關鍵。

尋找失落之鳥

一個遺憾的事實是,直到細嘴杓鷸走向滅絕,我們對它的認識也還是少得可憐。1817年,法國鳥類學家路易·皮埃爾·維埃約(Louis Pierre Vieillot)爲它定下了學名。在當時,細嘴杓鷸還不算特別罕見的鳥類,人們知道它們會在地中海周邊——特別是意大利和摩洛哥的沼澤溼地過冬,也發現它們在遷徙的過程中會在東南歐的保加利亞沼澤、匈牙利湖泊和阿爾巴尼亞鹹水潟湖停歇修整。可當它們飛過烏拉爾山,整個夏天是在哪生活的,又在哪繁衍後代,卻一直無人知曉。

畫家筆下的細嘴杓鷸 (圖片來源:Birds of Europe)

直到快一百年後,俄國鳥類學者瓦倫丁·烏沙科夫(Valentin Ushakov)在西伯利亞小鎮塔拉(Tara)發現了細嘴杓鷸,他注意到當地的集市上經常售賣被獵人捕殺的杓鷸,而獵人們告訴他,這些鳥就在鎮子南側一個村莊周邊的沼澤裏築巢繁殖。1909年,烏沙科夫找到了第一處細嘴杓鷸巢穴,還收集了4枚鳥蛋。

細嘴杓鷸的蛋標本,曼徹斯特博物館收藏 (圖片來源:參考文獻[2])

3年後(1912年),烏沙科夫再次回到塔拉尋找細嘴杓鷸,情況卻已經出現了微妙的變化。當地獵人告訴他,不知道是什麼原因,杓鷸似乎越來越少了,從5月到7月,他只看到2只細嘴杓鷸,也沒有發現鳥巢。他在日記裏寫道:

“很明顯,細嘴杓鷸要麼非常害羞和謹慎,要麼它已經改變了繁殖地,甚至可能已經從我們這兒消失了。”

1994年,俄羅斯鳥類學家重訪烏沙科夫記錄細嘴杓鷸的沼澤(圖片來源:參考文獻[2])

烏沙科夫希望搞清楚到底發生了什麼,但他的探究被時代洪流打斷了。1914年,戰爭的陰雲籠罩歐陸,1917年,俄國在短短10天裏震撼了全世界。等到烏沙科夫再次回到塔拉,已經是1924年5月,這一次,他終於又看到了空中飛舞的杓鷸。在沼澤中心一個不足百米長的小沙洲上,他一次性發現了14個鳥巢,烏沙科夫興奮地記錄道:

“很多鳥類學家願意付出很大的代價,只爲了目睹這樣的景象。但是我,一個謙遜又普通的大自然愛好者,有幸免費得到了這樣的機會。我衷心感謝命運給了我如此難以言喻的快樂和滿足。”

PS:烏沙科夫所言不虛。作爲最早、也幾乎是唯一探索過細嘴杓鷸繁殖地的鳥類學者,他的研究引起全球關注,許多人不惜出重金希望得到關於細嘴杓鷸繁殖的細節信息,英國鳥類學家德萊塞(Henry Eeles Dresser)在1909年花費35盧布從烏沙科夫手裏購買了一枚鳥蛋標本。當時的沙俄使用金本位,35盧布約等於27克純金。

可命運跟所有人都開了一個殘酷的玩笑。從那天之後,塔拉周邊的細嘴杓鷸徹底消失了,世界上的其他地方也再沒人見過它們繁殖的場景。到上世紀40~60年代,就連在東南歐的遷徙停歇地、環地中海的越冬地,細嘴杓鷸也越來越罕見。80年代初,人們就只能在摩洛哥的穆萊·布塞爾漢姆潟湖才能看到少量越冬的細嘴杓鷸,粗略估計可能只有不到50只。1988年,細嘴杓鷸的保護工作提上日程;1994年,它被世界自然保護同盟(IUCN)評估爲極度瀕危物種;1996年,多國聯合制定了保護行動計劃。

但就像我們開頭講過的那樣,它的身影在鏡頭前一閃而過,然後再也不見了。

1995年拍攝的最後一張細嘴杓鷸照片 (圖片來源:RSPB)

人們一直沒有放棄對細嘴杓鷸的找尋。1989年、1990年和1994年,研究者在塔拉周邊進行了3輪拉網式的搜索,一無所獲。2009年11月至2011年2月,又一輪更大規模的搜索活動發動了幾十個研究團隊、上千名志願者,對歷史上曾經記錄出現過細嘴杓鷸的越冬地,中途停歇地進行普查。調查人員搜索了十幾個國家的680處地點,仔細甄別414種、總計超過50萬隻鳥,還是沒有發現細嘴杓鷸的身影。

鳥類學家尋找細嘴杓鷸的調查現場 (圖片來源:英國鳥類學會)

但是請大家注意,唯一的繁殖地塔拉,以及歷史上的越冬地和遷徙停歇地,就是所有細嘴杓鷸可能生活的區域了嗎?在這些地方搜索不到細嘴杓鷸,就能斷定它肯定滅絕了嗎?

顯然不是的。從1924年烏沙科夫最後一次看到細嘴杓鷸在塔拉繁殖,到1994/1995年最後一次看到它出現在摩洛哥越冬,這中間的70年裏,它們肯定還在某個不爲人知的地方繼續繁殖,塔拉肯定不是它們唯一的繁殖地。樂觀地說,也許細嘴杓鷸還在那裏頑強地生存着;悲觀地想,我們也至少要把這個未知的繁殖地搜查一番,才能做出它們是不是真的滅絕的判斷。

唯一的問題是,我們怎麼才能找到一個根本不知道在哪的地方呢?

神祕的繁殖地

現代的鳥類研究者可以把小型的GPS定位儀裝在鳥身上,實時查看位置。可在我們還能找到細嘴杓鷸的年代,還沒有這樣的研究設備;而現在有了這樣的設備,我們又已經找不到細嘴杓鷸了。

那就沒有辦法了嗎?也不是,我們還可以利用同位素。

自然界裏的元素通常以不止一種穩定的形式存在,比如氫有3種穩定的同位素(氕、氘、氚),其中氕很容易在水分蒸發的過程中更快地進入到氣態的水蒸氣裏,再隨着降水落到地上,各個地區不同的地質條件、溫度、蒸發速度、降水率,都會導致當地形成獨特的氫同位素比例,就像環境的指紋一樣。而這些氫同位素又會被當地的植物和動物吸收到體內,如果它恰好進入到了一些不經常更新換代的身體組織裏——比如骨骼,牙齒——那麼通過分析這些同位素信息,我們就能大概地判斷,它曾經在某地生活過一段時間。

而鳥類的羽毛,恰好就是這樣一個可以固定同位素的組織。

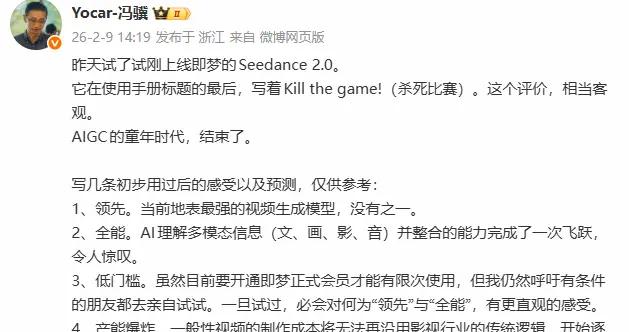

鳥類學家通過研究羽毛的同位素含量追蹤鳥類的遷徙路徑(圖片來源:University of Oklahoma)

我們很明確地知道,細嘴杓鷸是一種候鳥,它的雛鳥在夏天出生後,會在出生地長出自己的第一套羽毛,尤其是幫助它們完成第一次越冬遷徙的初級飛羽。在它們第一次抵達越冬地的時候(此時被稱爲第一年冬鳥),這套飛羽並不會脫落更換,羽毛裏保留的同位素信息,還是和它的出生地一致的。

雖然今天我們已經找不到活着的細嘴杓鷸,但在歐美的許多博物館裏,還保存着至少100個完整標本。科學家從中遴選出了35個標本,它們都是在1859到1944年間出生,又在當年越冬時被捕獲、做成標本的第一年冬鳥,它們的第六根初級飛羽被取下進行分析。

細嘴杓鷸標本 (圖片來源:Natural History Museum)

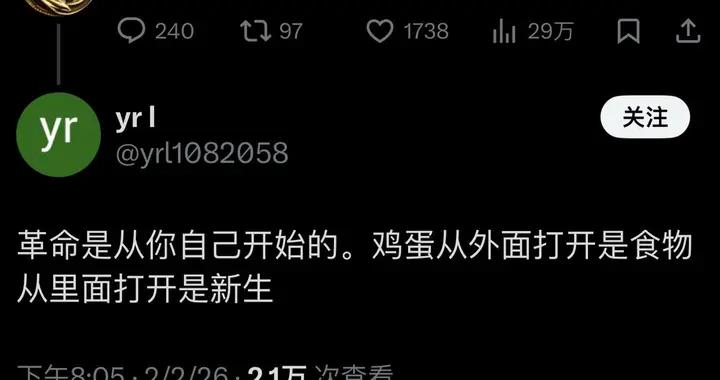

收集標本的同時,我們還需要一個可以和羽毛對照的“同位素地圖”(穩定同位素梯度圖)。另一支研究團隊奔赴俄羅斯,他們先是以塔拉爲圓心向外拓展,而後逐漸把研究範圍擴大到哈薩克斯坦,通過採集當地其他鳥類的羽毛進行分析,繪製了一幅涵蓋45°–63°N和55°–95°E之間、面積超過一百萬平方公里的同位素地圖。

根據羽毛氘含量和同位素地圖的對比,繪製的細嘴杓鷸潛在分佈圖。顏色越深代表同位素信息越接近,越可能接近真實的繁殖地

(圖片來源:參考文獻[4])

我們終於窺見了細嘴杓鷸真正的繁殖地。

迷霧之後

根據同位素分析,大多數標本的出生地其實是在今天的哈薩克斯坦北部草原地區,這和其他杓鷸屬鳥類對開闊草原環境的偏好是一樣的。而像塔拉這樣的森林草原沼澤環境,按理說根本不是它們理想的繁殖場所。

那爲什麼烏沙科夫會在塔拉找到繁殖中的細嘴杓鷸呢?

1829年的一篇遊記無意間隱含着線索,這一年,已經60歲的現代地理學開山鼻祖亞歷山大·馮·洪堡(Alexander von Humboldt)受邀來到俄羅斯探險,在經過草原地區時,他詳盡記錄了當地的自然棲息地被廣泛開發的景象。在整個18-19世紀,從烏克蘭到阿爾泰山脈的歐亞草原地區都在被轉化爲耕地。隨着歐亞草原大規模的開墾,能支撐細嘴杓鷸繁殖的核心繁殖地範圍只剩下哈薩克斯坦的北部草原。

這片草原也沒能支撐太久。19世紀末、20世紀初,西伯利亞鐵路建設完工,哈薩克斯坦的鐵路沿線已經開始了一定規模的農業開墾。到了1953年,爲了完成糧食增產目標,蘇聯在哈薩克斯坦、伏爾加河流域等地區發起開荒運動,其中哈薩克斯坦北部草原正是開發重心。最初的目標是開墾1300萬公頃荒地,但爲了實現輪耕、休耕,實際開墾面積增加到4180萬公頃。僅僅在運動發起前兩年,就有超過200萬開荒者、12萬臺拖拉機、1萬臺聯合收割機和10萬輛各式車輛奔赴草原。

上世紀50年代,蘇聯發起大規模開荒運動 (圖片來源:TASS)

史詩般的農業開發使得蘇聯的糧食產量在幾年之內暴增了50%,但也伴隨着沉痛的代價。草原的土壤肥力被迅速耗盡,農業生產效率很快滑落了六成。而生產力最高的草原類型完全被開墾用於耕作後,剩下的天然草原幾乎全部位於較貧瘠的土壤上,不僅不能支撐農業的繼續開發,也顯然已經無法維持當地生態。

如果同位素研究結果準確,如果歐亞草原就是細嘴杓鷸的核心繁殖區,哈薩克斯坦北部的環境變化一定對細嘴杓鷸產生了毀滅性打擊。而它們面臨的壓力還不只發生在繁殖地:在東南歐和中東的停歇地,在環地中海的越冬地,排幹沼澤、開墾草甸的農業開發也在同步進行。遷徙路上的棲息地同步淪喪,終於把細嘴杓鷸逼到了懸崖邊上。

鷸科鳥類是飛行能力卓越的長途遷徙者,但它們的遷徙也不是自由自在地想去哪就去哪。候鳥遷徙和季節變化緊密相關,時間窗口卡得非常緊湊,像細嘴杓鷸這樣在北半球中高緯度繁殖的鳥類,繁殖地的夏天短暫又寶貴,它必須在盛夏來臨前回到繁殖地。只有這樣,它的幼雛才能趕上昆蟲繁盛的高峯,從而有足夠的時間發育,在凜冽寒風來臨之前做好第一次南飛的準備。南飛遷徙開始前,它們必須在繁殖地竭盡所能地儲備充足養分。

什麼叫竭盡所能呢?我們不知道細嘴杓鷸的具體信息,但確實有一些極端的鷸鳥會在遷徙前把與飛行無關的腿部肌肉、消化道和生殖器官萎縮掉,就是爲了在小小的身子裏 “騰出空間”儲備養分。從繁殖地起飛後,它們會經過連續幾晝夜的不間斷飛行一直飛到停歇地,在它們長達幾千甚至上萬公里的遷徙途中,這很可能是唯一的一次落地休息。這個停歇地必須足夠遠,因爲此時寒潮也在不斷地向南推進。

鷸科的斑尾塍鷸(Limosa lapponica)曾經創下了連續飛行13560公里的鳥類不停歇飛行記錄。 (圖源:Hobart)

前半程的不間斷飛行已經嚴重透支了它的養分儲備,有一些鷸鳥會在這幾天內消耗掉接近一半的體重,所以它必須在寒潮來臨之前儘可能地爭取足夠時間,在停歇地快速補充食物,以應對後半程的飛行。在第二年春天北飛遷徙過程中,停歇地的重要性可能變得更大,因爲候鳥不僅需要在這裏儲備後半程飛行需要的營養,還必須爲抵達繁殖地後馬上就開啓的求偶、交配活動額外儲備養分。

可想而知,這些地方環境質量必須足夠高,食物要足夠多,這才能支撐大量候鳥的營養需求。它們的位置也必須足夠恰到好處,如果停歇地變近了,那麼後半程的旅途就變得更困難。如果停歇地變遠了,就會有一些已經在前半程體力耗盡的候鳥無法到達。

候鳥是時節的使者,而時節卻對候鳥格外無情,在與時節共舞的路上,踏錯一步都將付出生命的代價。時間和空間的限制,讓候鳥的遷徙幾乎沒有沒有任何容錯性。

理解了這套邏輯,我們或許就能明白細嘴杓鷸經歷了什麼。在過去的兩百多年裏,歐亞草原的農業開發不斷擠壓細嘴杓鷸的生存空間,當西部的草原繁殖區域被開墾後,核心繁殖地僅剩哈薩克北部的狹長地帶,這裏距離越冬地和停歇地的距離已經變得更遠,它們的遷徙難度和途中的死亡率已經變大。而當哈薩克草原也被開墾爲農田,情況就更嚴峻。有一些杓鷸選擇到更遠、甚至原本並不適宜的環境——比如像塔拉這樣的森林草原環境夾縫求生,但停歇地和越冬地的開發又進入高峯。

塔沙附近地區的北方針葉林生境,拍攝於1990年 (圖片來源:參考文獻[2])

細嘴杓鷸並不是一種缺乏適應能力的鳥類,恰恰相反,在繁殖地不斷萎縮的幾百年裏,它們還在頑強地尋找生存可能。2023年的一項新研究還表明,杓鷸屬鳥類面臨的壓力可能已經長達兩萬年之久。第四紀滅絕事件導致了大量北半球大中型哺乳動物滅絕,失去了這些動物壓制,一些原本的草原苔原地貌被林地灌木替代,進而威脅依靠這些地貌生存的杓鷸屬鳥類。

在細嘴杓鷸最後的日子裏,狩獵也加速了生存處境的惡化。還記得烏沙科夫是怎麼在塔拉發現杓鷸的嗎?是通過當地獵人售賣的獵物。幫助我們確定同位素信息的歐洲博物館標本,也大多來自意大利等地的狩獵市場。它的羣居習性在滅絕末期可能也幫了倒忙,一些早期的博物畫和目擊記錄似乎說明,種羣規模減少到一定程度之後,一些細嘴杓鷸試圖加入白腰杓鷸(Numenius arquata)鳥羣一起遷徙,而後者的繁殖地和細嘴杓鷸很少重合,這些被“帶偏”的細嘴杓鷸再也沒能找到同類。

遷徙過程中每個環節都無法再承受巨大變動的細嘴杓鷸,偏偏每個環節又都出現了問題。

困境猶在

在細嘴杓鷸已經離我們遠去的今天,與之相似的生存困境依舊存在。分佈在我國的大杓鷸(Numenius madagascariensis)在2006年的評估中全球種羣規模還超過38000只,但到了2015年,大杓鷸最大的越冬地——澳大利亞的種羣規模已經下滑了81.4%,我國臺灣彰化的越冬種羣也從3000只下滑到800只。

大杓鷸 (圖片來源:Curlew Action)

細究其原因,可能又是細嘴杓鷸故事的翻版:從清朝的文獻記錄來看,我國東北地區曾是大杓鷸傳統的繁殖地,但在農業開發之後,大杓鷸被迫延長了遷徙路程,繼續向西北多飛行1500公里進入俄羅斯繁殖。它的遷徙停歇地集中在我國的黃渤海溼地、朝鮮半島西側的黃海灘塗,而這些區域在最近幾十年也經歷了大規模的圍填海開發。

許多候鳥還在面臨新的威脅——氣候變化。比如一種小型的鷸科鳥類紅腹濱鷸(Calidris canutus),它通過6條遷徙路徑往返於南北半球的高緯度地區,其中一條會經過北美洲東海岸的北卡羅來納,它們需要在這裏捕食小型貽貝完成營養補充。但在全球變暖的大背景下,水溫的變化讓貽貝逐漸向北側的弗吉尼亞海岸消退,紅腹濱鷸的營養補充變得越來越低效。而對於在北歐繁殖的紅腹濱鷸而言,繁殖地的提前升溫使其不能及時趕上昆蟲繁殖高峯,導致它們的後代體型變小,營養狀況變差。哪怕我們可以採取有效的措施遏制盜獵、棲息地破壞,氣候變化的壓力依舊會將這些頑強的候鳥推向耐受的極限。

紅腹濱鷸 (圖片來源:Audubon)

的確,爲了防止物種滅絕故事發生,人類已經付出了巨大的努力。以我國爲例,我們早在1986年就和澳大利亞簽署過保護候鳥和棲息地的協定(《中華人民共和國和澳大利亞政府保護候鳥及其棲息環境協定》);2018年,我國史上最嚴格的圍填海管控落地;2019年,黃渤海候鳥棲息地(第一期)入選世界遺產名錄;2024年7月,第二期的5處溼地又拓展列入名錄。

在位於山東省東營市的黃河三角洲國家級自然保護區,越冬候鳥在飛翔。 (圖片來源:新華社)

可細嘴杓鷸的故事告訴我們,如果我們對它的生物習性瞭解得不多,對現狀評估得不足,行動開始得太晚或者不夠全面,那這樣的保護也不一定能扭轉局面。尤其是考慮到這些候鳥跨越國境甚至洲際的漫長遷徙路徑,還有氣候變化、流行性禽流感等全球性威脅的日益突出,僅僅依靠某一個國家、某一個地區的努力遠遠不夠。如何統籌處於不同發展階段的國家協調合作,更考驗人類的智慧和決心。

滅絕,給細嘴杓鷸的演化之路畫上了句號,同時也爲人類敲響了生態警鐘,絕不能輕易淡忘成千上萬種物種消亡的悲劇。

候鳥,是大自然最神奇的造物之一,翅膀託舉着這些堅韌的生靈,飛過了歲月,躲過了寒冬。而現在,它們也需要我們的託舉,託舉着它們留在天空,而不僅僅是記憶中。

參考文獻:

[1] Buchanan, Graeme M., et al. "Global extinction of Slender‐billed Curlew (Numenius tenuirostris)." Ibis (2024).

[2] Gretton, Adam, Alexander K. Yurlov, and Gerard C. Boere. "Where does the Slender-billed Curlew nest, and what future does it have?." British Birds 95.7 (2002): 334-344.

[3] Bond, Alexander L., and Graeme M. Buchanan. "Eggs of the ‘lost’ Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris." Bulletin of the British Ornithologists’ Club 142.4 (2022): 480-486.

[4] Buchanan, Graeme M., et al. "The potential breeding range of Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris identified from stable-isotope analysis." Bird Conservation International 28.2 (2018): 228-237.

作者:任輝