跟我去海上觀鯨是什麼體驗?會被罵的那種

編者按:

“最浪漫莫過於和鯨魚的一場約會”,在不少遊記中會有這樣的描述,坐着船,看鯨豚躍出蔚藍的海面,令人心馳神往。

不少人也許會想:如果我成爲鯨類研究者,豈不是隨時能收穫這份浪漫?今天大院er就帶你走近研究人員的世界。

本文作者不但能在船上遠距離觀察鯨豚,還有駕駛小艇接近動物的機會。他是怎麼成爲鯨類研究者的?在“前線的前線”,他又有怎樣的感受?

我是因爲遺傳學研究背景而被招募加入中國科學院深海科學與工程研究所(以下簡稱“深海所”)海洋哺乳動物與海洋生物聲學研究室的。在入職深海所前,我在珠江口海域陪伴當地2300餘頭中華白海豚11年。與大多數一畢業就從事專職研究的人不一樣,我是在非研究性質的保護區開啓我的動物研究生涯,並在其中度過了最爲重要的7年。

我在珠江口的中華白海豚老朋友

用7年時間,成爲鯨類研究者

保護區並非開展研究生涯的理想工作環境,因爲保護區大多沒有研究經費來源。缺乏經費,就無法招募專業人員,也不能籌劃長期穩定的監測工作。所以,保護區(至少我接觸過的保護區)的種羣調查工作基本都依賴科研院所,資金短缺也一直是目前國內生態保護工作面臨的一大難題。

作爲985高校研究生畢業的“吉祥物”,我在保護區的工作能有更高的自由度。缺乏調查經費,就自行去申請社會經費;缺乏生態學背景,就自行學習。3年後,我才成功獲得第一筆經費啓動珠江口白海豚的種羣研究工作。

經過一年的初步嘗試,我決定擯棄當時最爲流行的樣線調查方式,而選擇個體識別作爲我生態研究的主要技術手段。這個看似離經叛道的決定,在保護區內部也沒有遭到太多阻力。

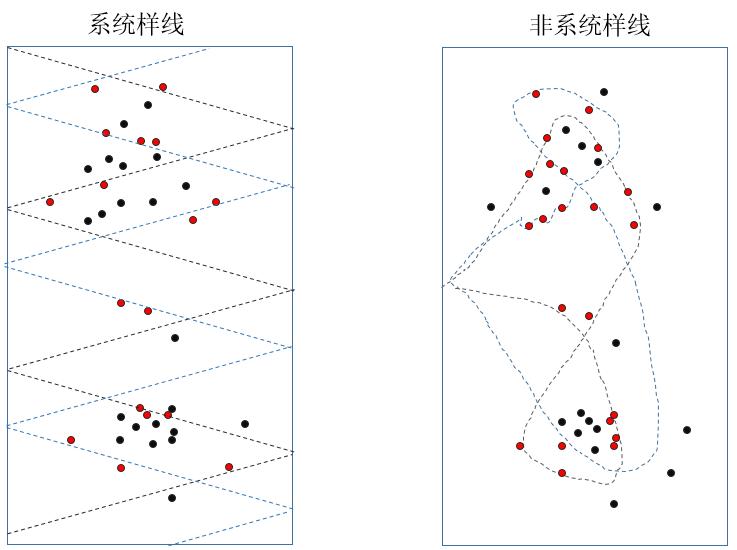

樣線調查法

“樣線調查法是在調查範圍內設計系統樣線(等距離、等夾角或者隨機樣線),並根據動物的發現概率統計動物密度的常用生態調查方法。統計所得的密度進一步根據調查面積,可換算成動物的丰度(Abundance).”

“個體識別調查法是通過個體可辨識特徵識別個體,並獲取動物的目擊時序、空間等相關信息。動物的目擊時序信息可以通過構建標記重補模型進一步統計動物種羣的系列動力學參數。”

樣線調查法由於調查努力量是均勻或者隨機分佈在調查範圍內,所獲取的動物目擊數據用於分析動物的空間分佈十分可靠。但由於調查努力量需要均勻分佈在整個調查範圍內,該法的數據收集效率較低,統計的丰度誤差值通常較高。

相比之下,標記重補模型對動物的目擊概率雖然有一定要求,但並不要求等概率覆蓋全域。此外,個體識別調查採用小型快艇執行,調查成本和個體數據收集效率更爲高。

系統樣線和非系統樣線調查比較(示例),紅色爲可能被目擊的動物。在大致瞭解動物的空間分佈並基本覆蓋種羣分佈範圍的前提下,後者以大約2/3的航程獲取更多的個體數據。

更爲慶幸的是,在第一年的調查接近尾聲的時候,我遇到了香港大學的賈力誠教授(Leszek Karczmarski)。作爲鯨類行爲學的前輩,賈力誠教授剛剛開啓香港海域中華白海豚的個體識別調查工作。他邀請我參加港大的海洋哺乳動物研究技能培訓。也許是對技術有着類似的理解,我成爲僅有的全程參加9次技能培訓的內地鯨類研究者。也正是這些技能培訓和在保護區開展的白海豚種羣調查工作,讓我從遺傳學跨入了生態學和行爲學的殿堂。

理論知識是開展種羣研究的軟件,野外工作卻是獲取研究數據的唯一手段。而開展野外工作,僅僅依靠理論知識是不夠的。研究者需要對設備、工具、環境和研究對象都有充分的理解。

研究設備對這個領域來說通常是昂貴的,我們需要精確瞭解何爲所需,並儘可能延長它們的使用壽命。船隻是我們工作的載體,我們需要知道不同類型船隻的性能和野外工作的具體需求,並清楚野外工作的各類風險。海上工作環境是多變的,這一刻海面溫柔恬靜,下一秒傾盆大雨能將能見度降至不足十米。石子般的雨點砸到你無法睜開雙眼,還要豎起耳朵警惕被過往貨輪,以免被它們撞翻。所以,我們必須成爲攝影師、水手、戶外活動愛好者,然後才能成爲一名合格的鯨類研究者。

在保護區的7年,我是自由的。代價是幾乎沒有獲得任何支持。想做事,只能事無鉅細地親力親爲。我一直忙於解決各式各樣的問題。數據庫和記錄表的修改和完善自然不在話下,檢索最佳的海況預報渠道,尋找合適的船隻和補給點,不斷地優化調查方案設計。拮据的經費讓我不斷地思考如何在有限的經費和人力支持下提升工作效率。

但在海上觀察海豚的時光總是快樂的,煩惱都被拋在腦後。即使是海況轉差而無法觀察的時候,我們也會在返程的途中向船長討教壓浪技巧。我們爭奪駕駛權,操控小艇在風浪中顛簸前行,身上被海水澆了個透,樂此不疲。漫長的海上工作,中暑只不過是小插曲。我們遇到過壞船、暴雨、雷電等各種意外和極端海況;被各大城市的執法隊伍盤查,也協助過執法;遇見過走私、非法狩獵,也碰到過遇難漁民的遺體。我自己也曾因過度疲勞,腳下踏空帶着相機一頭扎進海里。

林林總總,讓我們深知身處大海,需要充分準備、遇事冷靜思考、客觀判斷。最重要的,是要了解和尊重自然。我從來不敢自詡征服了大海。不過是大海對我們網開一面,允許我們在她懷中探索罷了。

夜間海上的閃電

從前線到“前線的前線”

2019年,我收到深海所海洋哺乳動物與海洋生物聲學研究室首席李松海研究員的邀請,加入他的團隊。在入職研究室的第四天,我尚未能記住研究室所有學生的名字,就跟隨大隊登上了第一次遠洋和深潛鯨類科考的船隻。

出發前,我看到桌面上排開的各色設備。不得不說我被這陣仗唬住了。習慣於摳摳索索做研究的我,竟不知道國內的鯨類研究已經裝備到這種程度。但這些實驗設備並不能幫助我們接近動物。遠洋科考需要藉助相應適航能力的大型船隻(比如我們的遠洋調查一般使用500噸級別的漁業指揮船隻)。這種船隻噪音大,移動緩慢。除非動物主動靠近,否則我們很難跟蹤動物。因此,數據和樣本的採集、在動物身上佈設設備這些“細活”都只能依靠小艇完成。如果將野外調查比作生態工作的前線,那麼小艇作業就是前線的前線。想要出色完成這些工作,就必須縮短與動物的距離。哪怕只有半米的差別,帶來的實際效果也將是天壤之別。

完成任務的小艇靠接母船

小艇空間有限,每次僅能容納3-4人。第一次調查的小艇隊成員主要都外籍專家組成,包攬了控船、數據和樣本採集等各方面任務。因爲尚未與團隊磨合,我被安排在目視組。這意味着我只能在母船的艙頂上遠遠地看着它們。當我看着外籍專家領銜的工作快艇駛向抹香鯨的時候,我知道,那裏纔是我該去的地方。唯一能讓我從躁鬱的心情中解脫的,是看到各式各樣的海洋動物。看着它們在自己的世界裏輕描淡寫地翱翔和漫遊,讓我再次忘記所有的不悅。

不過,機會很快就來了。

在2020年的第二次科考中,由於新冠疫情暴發,外籍專家無法入境。而我臨危受命,成爲科考小艇工作的負責人。我表面沉着冷靜,內心裏對着鯨們吶喊着“我來了!”,帶着同樣對動物研究充滿熱情、以實習生身份參與數個月白海豚調查的劉彬帥上了小艇。

我們的小艇裝備了四衝程船外機。這種機器噪聲低。對依賴聲信號交流和定位的鯨類而言更爲友好。在風平浪靜的茫茫大海上駕駛快艇,可能比開碰碰車還簡單。但想要接近極少見過快艇的鯨類卻絕非易事。

鯨類性格各異,熱帶斑海豚好奇膽又肥、領航鯨好奇卻謹慎、弗氏海豚是“社牛”、抹香鯨沉穩、喙鯨則低調。即使是同個物種,個體之間也可能性格迥異。甚至同一個個體在不同狀態下,也會有不同的行爲表現。

弗氏海豚聚集在快艇船艏逐浪

追蹤動物時,我們不僅需要了解目標物種的行爲習慣,更要讀懂它們細微的肢體語言。在15至30米距離內,我們需要記住不同個體的出水順序,留意動物輕微的加速、淺潛頻率和深度的變化、呼吸強度的變化、行徑方向的變化等等,這些信息提示動物對我們的警覺或者接納程度。15米以內,頭部的細微擺動、尾柄的攪動、弓體幅度,都透露它們的下一步行動計劃。

因此,小艇隊員必須具備看透水體的天賦(是的,這是天賦),以及長期觀察動物行爲所累積的直覺判斷,可以在瞬息之間做出判斷和相應決策的能力。小艇工作不順利的時候,我斷不會用“動物不配合”去推諉。它們又不是在馬戲團裏討生活,爲什麼要配合我們呢?我們能做的,就是“巴結”它們,趁它們不留神,最大限度地把握轉瞬即逝的機會。

我要感謝珠江口那2300多頭中華白海豚。我至此才知道它們不知不覺間已教會我那麼多關於鯨類行爲的知識。每想到此,它們在我腦海中那肥肥短短、略顯遲鈍的形象也會變得俏麗起來。這次我如願以償,能夠趴在小艇的船艏看着弗氏海豚在我面前逐浪;與抹香鯨咫尺之遙互相對望。在20天的航程裏,我們獲得5種鯨類活體樣本,爲3頭抹香鯨佈設了衛星追蹤信標。在“全華班”的基礎上,幫助團隊實現了國內多個首次突破。

在海上,我爲何斯文掃地

第二次科考活動碩果累累,但絕非一帆風順。

在小艇作業時,不但需要優秀的船長把船開到適當的位置,更需要全體人員(包括船員、研究組員)的密切配合。但起初,我們的團隊實在談不上什麼“配合”。在接近動物的時候,船員常興奮地喊叫起來,與身邊的組員一起感嘆動物的宏偉,對我的指示充耳不聞。

置身前線的前線,花費時間做精細的指引和解釋是不現實的。在一次追蹤領航鯨的過程中,我們多次錯失了最佳取樣時機。組員們也不以爲然,天南地北地聊天,讓原本就不夠專業的船員更加難以專注。多次提醒未果,我不得不把船隻停下,熄火,開始宣泄我的怒氣和不滿。

我口吐芬芳,斯文掃地,但收到了奇效。大家終於安靜下來,船員至少能聽清指令了。

動物被長期追逐,開始顯得有點不安。爲了把握剩餘不多的機會,我將上好弦的設備擺放至船艏稱手的位置,選擇自己控船接近動物。我把小艇開至10米左右,且動物狀態又相對穩定的時候,再將舵交給船員,自己則快速跑到船艏,端起設備,穩定呼吸、瞄準、觀察、再給出指示、再觀察、再瞄準…...

等我們順利獲取樣本的時候,我才驚覺自己上臂已經發酸。到了晚上,咽喉的結節也因白日“犯了嗔戒”水腫發炎,開始壓迫我的氣管。大家喫着火鍋唱着歌的時候,我只能早早躺下休息補充體能,爲未知的任務提前準備。

我發現自己輕視了小艇工作的強度和複雜程度,我們需要至少2-3個多面手型的專業人員。專業,不僅表現於清楚自己能做什麼,也表現於明白自己不該做什麼。默契,更是要在專業的基礎上形成的相互理解和信任。我心裏清楚,這種工作狀態是無法持續的。要想走得更遠,就需要成爲更專業的團隊。很遺憾,這種情況一直持續了很長時間都沒有得到根本改善。

經驗知識只能身體力行。用我導師賈力誠教授的原話,這是個learning by doing的過程。培訓需要大量的時間和精力投入。彼時,我的白海豚研究已經拓展到四個種羣,精力非常有限。該培訓什麼人呢?

終遇志同道合的夥伴

有人也許會認爲一個體格強壯、不暈船、不怕曬的年輕人,將是海上工作的好手。是男生的話那就更好不過了。

真是這樣嗎?

我是個因前庭神經敏感而極易暈車暈船的人。回顧我早期研究生涯的合作伙伴,小莫是一個嬌小而精幹的女生;阿強是藥學研究生畢業跨專業過來的博士;而獸醫專業畢業的阿廣,則早早跑去非洲淘金了。是對野生動物的熱愛,讓幾個年輕人聚集在一起,推動了珠江口中華白海豚個體識別調查的進展。時至今日,這段時光我依舊十分懷念。

在深海所獲得招生資格之後,我在自己的招生網頁上明確說明自己並不在乎性別、專業和畢業院校這些信息,只要求報考學生熱愛野生動物和戶外工作。因爲唯有熱愛,方能讓人不懼海上波瀾。其他問題,我們可以一起解決。

在2020年航次中,每次動物出現,新生陳聖蘭總會第一個衝出來觀看。小艇每次出動,她會在艙頂揮手送行。小艇歸來,她又在甲板翹首迎接。當我們在組會上敘述小艇上的見聞時,她在邊上聽得津津有味,眼裏寫滿了豔羨。有人埋怨伙食、海況和航時的時候,她和我說的只有動物。陳聖蘭對動物的喜愛感染了船上所有人,以致於新華社的記者爲她安排了一次專訪(這是我都沒有的待遇)。眼前的她,就像一年前的我。看着小艇伴行動物的時候,她一定在心生嚮往吧。當她表達想跟隨我從事白海豚研究工作的時候,我毫不猶豫地答應了。

遠洋及深潛鯨類調查一年一次,時間和機會十分有限,不能在戰場上練兵。平日裏的白海豚調查,就成爲我們最佳練兵機會。因爲體能上的差異,彬帥更側重於器械性的操作(操作沉重的高速相機),而聖蘭因爲較好的水下觀察能力負責練習駕駛船隻和追蹤動物。練習不順利的時候,我依然會“斯文掃地”,事後情緒平復了,再老老實實地向學生們致歉。好在他倆宅心仁厚,能夠不計前嫌。彬帥還會體貼地給我“鋪好臺階”讓我下來。雖然磕磕碰碰,但共同的熱愛和互相理解讓我們一直沒有停下前進的腳步。

陳聖蘭和劉彬帥在中華白海豚科考活動中採集個體圖像數據

劉彬帥和我在中華白海豚科考活動中採集個體圖像數據

小艇組第一位正式女隊員

到2023年第六次遠洋及深潛鯨類科考活動的時候,我對小艇隊伍的人員組成提出建議:我和劉彬帥作爲主攝手採集圖像數據;我同時負責駕駛小艇及負責取樣和信標佈設等任務;陳聖蘭取代船員,在我取樣或佈設信標時,負責控船跟蹤和接近動物。在多數人將信將疑的眼光中,首席李松海研究員採納了建議。陳聖蘭成爲小艇組第一位正式女隊員。

通過兩年的實操培訓,我堅信我們能夠合作無間,順利完成任務。

2023年7月,我們目擊到一羣喙鯨。德氏喙鯨是通過分子工具最新鑑定的鯨類物種之一,在外形上很難與銀杏齒喙鯨進行區分。因此,通過分子鑑定,我們才能將採集到的形態、聲學、生態等等信息與特定物種關聯起來。因此,獲取組織樣本是目擊喙鯨首要考慮任務之一。

喙鯨非常謹慎,每當我們接近就迅速下潛。但是,我們也很快發現,這羣喙鯨每次下潛時間間隔和前行方向都非常穩定。這意味着我們能夠大致掌握它們的下次出水位置。爲了最大限度減少船隻對它們的影響,我們在喙鯨每次下潛後即關閉發動機,並觀察它們在水底的前進方向。在確保喙鯨已經離開下潛位置一段時間後,我們重新開啓發動機,低速開至預期的出水點,再次關閉發動機節省燃油。然後在喙鯨預計出水前3-5分鐘重啓發動機,維持空擋運行。通過系列操作,我們始終將這羣喙鯨牢牢鎖定在我們視野範圍內。儘管多次出水都沒能靠近到理想距離,但是機會總是留給有準備的人。在追蹤了一段時間後,喙鯨聚合成羣,我們的機會來了。

我尾隨喙鯨把小艇開至喙鯨後方。喙鯨此時分成兩個小單元,右前方是由3個個體組成的大羣,另一頭或兩頭個體遊離在小艇的右方。我把方向盤交給陳聖蘭,拿着取樣設備走到船艏。我知道它們集羣可能只是爲了瞬時的放鬆,這個狀態不會維持太久。然後正當我手持取樣設備維持觀察的時候,船隻突然偏離我預期的軌跡駛向右方遊離的個體。

這是個非常糟糕的選擇,因爲大羣體意味着安全感,動物的戒備會更低。即使右方的個體距離我們更近,我們也應該緊緊咬住前方的大羣體。這是我無數次提醒過陳聖蘭的注意事項,她怎麼能在這個關鍵時刻做如此糟糕的判斷?!我回頭正準備訓斥她,卻發現她束手待在駕駛臺邊上,她的駕駛權被“剝奪”了,我瞬間明白,大家對新人還是沒有信心。每次出海前我均會根據每個人的能力和研究需求設置相應的崗位,並反覆提醒各人緊守個人職責。但動物就在眼前,我不可能把船停下來重申工作守則。我只能用我能發出的最大聲量,善意提醒陳聖蘭:

“我是讓你上來開船!不是讓你看海豚的!!趕緊滾回去給我開船!!!”

“好~”這是陳聖蘭尾音上揚的回答。

不到兩分鐘,我們就獲取了需要的數據和樣品。

這也是我2023年小艇作業過程中唯一一次失態。

帶着戰利品回到母船,李松海研究員頗爲驚喜地說:“聖蘭船開得不錯啊,跟得動物很緊。”

提升自己的能力僅需要十二分的努力,但改變刻板印象卻是難以想象的艱辛。

接近動物途中陳聖蘭接手控船,我則更換設備準備拍攝

日落前的最後交鋒……

精彩的,總是下一次。

2023年科考活動我們帶出了不少追蹤設備,但一直沒有機會布放在動物身上。在這次科考活動即將結束的前一天,我們目擊了一羣抹香鯨。

這是我們航次僅剩的機會。我們瞄準了一頭對小艇較爲寬容的年輕個體,很快把信標佈設在它身上。這羣抹香鯨羣體雖然不小,卻非常分散。每個個體出水間隔往往超過1公里。即使我們重新逮住一些機會,但發現依然是已被標記的個體。也許是它在水下和同伴說了我們的壞話,其他個體始終對小艇抱着很強的戒備心裏。

終於,我們追上了一頭年紀較長的個體。

小艇跟上一頭抹香鯨

它很討厭我們,不斷地下潛,躲避我們的追蹤。我們也始終保持安全距離,避免進一步刺激它。也許是它剛完成一次海底狩獵,急需在海面補充氧氣。也許是我們的剋制,讓它認爲我們不過是個行動緩慢的工業廢品。它開始擺動巨大的身軀,小範圍地快速變更前進方向,企圖以這種廉價的方式擺脫我們。

我向陳聖蘭演示如何咬住抹香鯨的尾巴位置,根據它的擺動快速滿舵,讓船頭和動物保持並行方向。然後把駕駛盤交給她。陳聖蘭依葫蘆畫瓢,始終咬着抹香鯨一個身位的距離。就在抹香鯨感到疲憊,放棄轉向的時候,陳聖蘭成功將小艇擺在它的左側平行位置。

“加速上前!”

十秒之後,信標已經被穩穩固定在抹香鯨身上。

太陽已經西斜,我們乘興而歸,不斷地回顧那輪精彩的回合。

我曾經認爲與動物相處,能讓我心無旁騖,是我最快樂的時候。看着有所成就的學生們臉上洋溢的快樂,我突然發現,從事知識傳遞,爲有心和有志之人提供機會,更能讓我覺得滿足。

晚霞下的母船

作者:林文治

作者單位:中國科學院深海科學與工程研究所