用AI給化石“算命”,發現長這樣的動物最容易滅絕

說到算命,大家第一反應很可能是在路邊擺個小攤、立個牌子,聲稱看一眼手相就能知道事業運勢的算命先生。迷信活動自然絕不可相信,但當算命這個詞出現在古生物學家的世界裏,它可以有一個“高大上”的解釋:通過對已知信息的歸納分析,推測生命形態演變過程。

是的,古生物學家能通過動物的長相,“算”出它們在滅絕中的命運。

巨大的恐龍和渺小的中生代哺乳動物哪個更容易在大滅絕中存活下來? (圖片來源:Wikipedia)

生存還是毀滅,與“長相”脫不了干係?

在地球的歷史上,曾發生過五次大規模生物滅絕事件,其中最著名的可能是發生在白堊紀末的“小行星撞擊地球”。衆所周知,高大威猛的恐龍們就是在這次事件中全部滅絕的,但那些體型較爲矮小的哺乳動物則倖存了下來,其中的一個物種最終演化爲我們人類。

實際上,這也說明了在白堊紀末的這次滅絕中,動物的形態與它們是否面臨滅絕很可能有強烈的關聯。這也很好理解,畢竟體型大的動物往往需要更多的食物來維持生命,因此在滅絕事件中更容易因飢餓而死亡。

然而,並不是每一次滅絕事件都有着這樣的規律。

發生在距今約2.52億年的二疊紀末大滅絕,可以說是歷史上最嚴重的一次大滅絕事件,被稱爲“大滅絕之母”。它導致高達96%的海中生物消失,其中就包括鼎鼎有名的三葉蟲和板足鱟。

這次滅絕事件歷時很長,其中漸進期持續了約數百萬年,而高峯期在最後的100萬年發生。有些動物在漸進期滅亡,而更多的則在高峯期滅絕,如小型的甲殼動物和介形綱(Ostracoda),與大型的、固着不動的濾食性腕足動物(Brachiopoda)的大規模滅絕,先後相差了72萬年到122萬年。

但在這次滅絕事件中,動物形態與滅絕的相關性卻不太明確。首先,這次滅絕事件規模較大,無論形態如何的動物都幾乎全部滅絕了,只有少量種類成功渡過了此次危機。再加上不同種類動物滅絕的原因和時間均不一致,因此我們無法簡單推斷形態與滅絕的相關性。

所以,在以往的研究中,科學家對此次滅絕事件是否對動物的形態有選擇,一直沒有確切的答案。

AI“算命”?聽着離譜,但很靠譜

除了滅絕事件本身的複雜性,技術上的侷限也使科學家難以對二疊紀末滅絕進行深入的研究。

在過去,科學家需要手動根據化石的形態來分析其與滅絕的關係。首先,他們要對比化石及化石圖片,從而找到那些在滅絕發生前後形態相同的古生物(如帶尖的、帶刺的、光滑的、殼細扁的、殼寬圓的)。之後,他們將對這些古生物進行歸類,觀察在滅絕事件前後,這些相同形態的動物所佔比例是否有改變。

在這些過程中,研究往往受到包括研究對象和研究方法在內的多種因素的影響,結果往往比較主觀,也難以重複。

例如,一項使用傳統形態描述方法的研究表明,在滅絕事件期間,菊石(一種鸚鵡螺的古生物遠親)的形態差異幾乎沒有減少,說明滅絕事件沒有形態選擇性。

然而,人們使用綜合離散特徵分析方法研究後發現,菊石在滅絕事件中形態多樣性顯著減少,這一結果支持了滅絕事件有形態選擇性的結論,與傳統形態描述方法的結果相反。

那麼,到底哪種方法纔是“靠譜”的呢?

我們知道,只有足夠多的樣本量才能支撐我們得出更爲準確的結論,而更爲準確的分析方法也是十分必要的。因此,近年來興起的AI技術無疑是完成這類大數據分析的最優解。

最近,中國地質大學(武漢)地球科學學院宋海軍教授開發了一種名爲DeepMorph的自動化方法,這一方法能夠將AI技術的深度學習模型與幾何形態測量相結合,從而在化石圖像中提取形態特徵,揭示了海洋生物的不同“長相”如何決定了它們在二疊紀-三疊紀大滅絕事件中的命運。相關成果成果刊發在《自然-生態與進化》(Nature Ecology & Evolution)雜誌上。

具體來說,這一方法能夠自動分析化石標本的輪廓,有效捕捉化石的形態,並將其簡化爲二維平面圖形,從而將各種形態類型明顯區分開來,再通過多次抽樣重複這個過程。

顯然,這一方法不僅加快了形態數據的提取過程,還減少了人爲的主觀性,使得研究結果更加可重複和客觀。

另外,宋海軍教授團隊還彙編了一個全面的數據庫,其中包含二疊紀末大滅絕中6個得到廣泛記錄的海洋古生物大類的化石標本圖像,包含鸚鵡螺的古生物近親菊石類,長有雙殼、濾食的腕足動物,兩片甲殼包着肉的“蝦餃”介形類,雙殼類(蛤類)和腹足類(螺類),以及長着尖牙利齒的脊椎動物牙形類。

這一數據庫包括了滅絕事件前和滅絕事件後的656幅圖像,代表了599個屬;時間上,從距今254.14百萬年前一直到250.7百萬年前,橫跨二疊紀晚期的長興期至三疊紀早期的印支期。充足的數據也爲AI的深度學習提供了強有力的大數據支持。

a:DeepMorph的工作原理:將收集的模式標本圖像通過U2-Net模型分割轉換爲二進制格式,隨後提取化石輪廓與形態特徵,納入數據庫中。b:將形態轉化爲多元正態分佈數據;c:使用多元正態分佈數據進行選擇性滅絕模擬,最終生成Selective pattern的滅絕模式圖。(圖片來源:參考文獻1)

面對滅絕,哪種長相的動物最“命硬”?

DeepMorph對數據的分析過程與離散特徵分析較爲相似,主要用以下三個分析手段來推測滅絕事件對形態的選擇性:

1.範圍總和。(SOR,數據所佔的所有範圍,以形態最特別的確定;如外殼最光滑的爲0,最粗糙的爲10,範圍即爲0-10)

2.方差總和。(SOV,每個數據與平均值的方差之和,表示數據多樣性大小)

3.質心位置。(POC,數據的中位數)

研究發現,對於不同類羣的動物,“長相”與命運的關係並不相同。

先從菊石說起,菊石的滅絕稱爲形態上的不對稱選擇性滅絕。具體而言,就是那些殼的結構複雜、且帶有裝飾性強的結構的種類大都滅絕了,而那些結構相對簡單的種類(如齒菊石目Ceratitida、前碟菊石目Prolecanitida)則倖存下來。

此外,這些倖存的種類迅速演化出了許多新生的類型。而觀察這些新生類型後發現,它們大體保留了光滑的特性,說明菊石的這種光滑的“樣貌”與它們是否滅絕是具有強烈的相關性的。

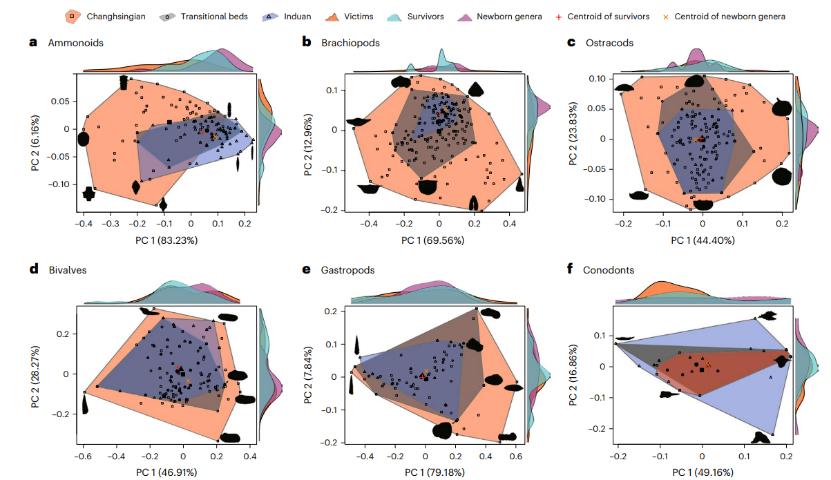

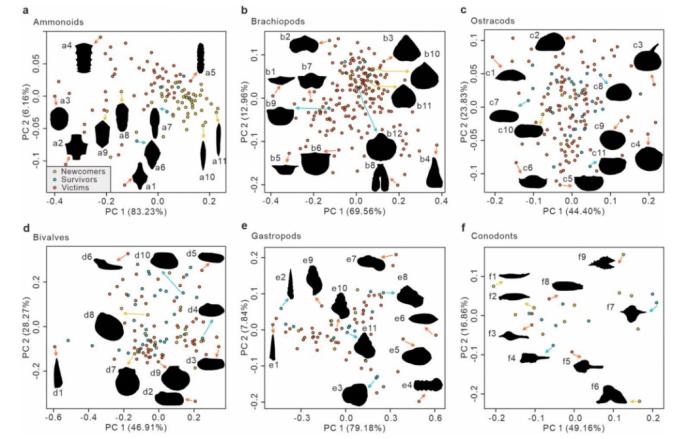

晚二疊世長興期(橙色)、過渡層(灰色)、早三疊世印度期(藍色)各種動物的形態分佈範圍(範圍總和)。菊⽯爲(a)、腕足類爲(b)、介形⾍爲(c)、雙殼類爲(d)、腹足類爲(e),牙形刺爲(f),可見不同的滅絕模式。

(圖片來源:參考文獻1)

而對於腕足動物來說,屬一級的豐富度下降了96.65%,說明絕大部分腕足類都在此期間滅絕。它們之所以受災嚴重,主要是由於它們厚重的殼需要大量碳酸鈣,而海洋酸化嚴重阻礙了鈣質殼的形成,因而貝殼複雜、厚實且具有裝飾的種類幾乎全部滅絕。

它們的倖存者和新出現者大多來自形態更簡單的石燕貝類Spiriferid和小嘴貝類Rhynchonellid,這些動物的的體型較小,紋飾簡化,貝殼半透明,減少了鈣質的使用,而介形蟲主要滅絕的類羣是帶有最細長和最粗短的貝殼的特化類羣。

這兩個類羣都表現出邊緣性選擇性滅絕,滅絕像“槍打出頭鳥”一樣,將最特化的類羣清除。與二疊紀更爲多樣化的形態相比,三疊紀的腕足類和介形類保持了大致的平均形態,最普通者得以倖存下來。

現存的小嘴貝類Terebratalia transversa,有着較薄的半透明殼。(圖片來源:Wikipedia)

現存的介形蟲,就像一隻包裹在兩瓣甲殼中的蝦, 它們數量衆多的甲殼是地層中的重要化石。

(圖片來源:Canada''s Polar Life)

而我們熟悉的腹足類和雙殼類(即螺類和雙殼貝類),滅絕則與形態沒有確切的關係。強大的適應能力使它們平安度過了歷次大滅絕,並且它們的所有主要形態類型都倖存了下來。

每個飼養或觀察過螺類和蛤類的人,應該都會對它們強大的生存能力感到震驚:無論是渾濁、過熱還是缺氧的條件,螺和蛤類都能在其中生活,即使沒有食物,它們也能依賴自身儲備和缸壁生長的藻類維持生命。這也是它們得以在歷次大滅絕事件中存活的原因之一。

(圖片來源:sketchfab)

來自俄亥俄州沃倫縣的奧陶系Fairview組Ambonychia ulrichi化石,約4億年前,屬於翼形亞綱,已與現代扇貝有相似性。

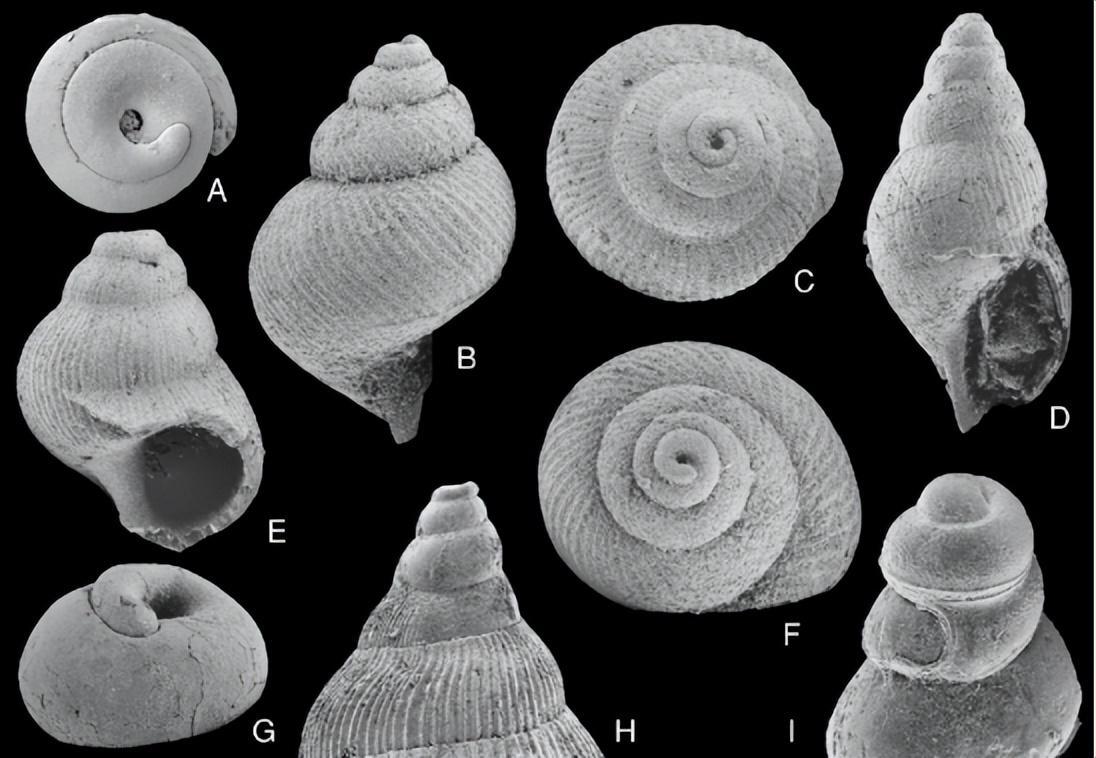

古生代的腹足類(螺類)化石,與現在的螺類也很相似。(圖片來源:參考文獻2)

而與其他演化支不同,滅絕事件對牙形石的形態多樣性幾乎沒有影響。相反,在第一次滅絕脈衝之後,它們的形態空間不減反增,表明其在滅絕事件期間仍如魚得水,甚至更爲繁盛,以至於發展出了各樣不同的新形態,而魚類也與其類似。這可能與它們的競爭者(如同樣肉食的菊石、鸚鵡螺等)數量減少有關。

(圖片來源:參考文獻1)

二疊紀-三疊紀大滅絕期間六個分支的滅絕者、倖存者和新出現者的形態變化。黃色爲新出現者,紅色爲滅絕者,綠色爲倖存者。

(圖片來源:參考文獻1)

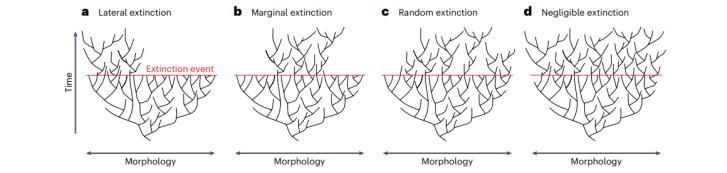

四種不同的選擇性滅絕模式,紅線代表滅絕事件。a,橫向選擇性滅絕,如菊石;b,邊緣選擇性滅絕,包括腕足類和介形蟲;c,非選擇性滅絕,包括雙殼類和腹足類;d,牙形刺可忽略不計的形態滅絕。

都滅絕了,給它們“算命”還有啥意義?

在歷史上,五次大滅絕的發生原因各不相同,諸如火山爆發、氣候變化、行星撞擊等。因此,每次滅絕事件對環境的影響不同,受其影響而滅絕的生物也各不相同。

例如,菊石依靠耐低氧的能力渡過了多次大滅絕,但在白堊紀末嚴重的海洋酸化中,因爲鈣質殼無法形成而最終滅絕;牙形石在最爲嚴重的二疊紀末大滅絕中受影響不大,但在程度較弱的三疊紀末大滅絕中卻未能倖存。

(圖片來源:作者繪製)

牙形類奧澤克刺Ozarkodina的復原圖,牙形類是一類無頜類脊椎動物,長的像一條小魚,它們口部的牙齒一樣的結構變成化石,稱爲牙形石或者牙形刺。它們成功渡過了二疊紀末的大滅絕,但卻在三疊紀末規模較小的滅絕事件中滅絕了。

而人類活動對地球造成的諸多環境問題,可能將造成新一輪的滅絕浪潮。

自人類文明誕生以來,物種滅絕的速度約是人類出現前平均滅絕速度的100倍。極端高溫、酸雨、林木和棲息地破壞、生物入侵和環境污染……這些人類活動造成的環境問題已使83%的野生動物滅絕。

那麼,在人類干擾如此嚴重的情況下,哪些物種、哪些類羣、哪些生態系統更容易滅絕?宋海軍教授表示,在AI的幫助下,通過分析化石記錄中的形態多樣性變化,可以更好地預測和應對當前生物多樣性面臨的威脅。

例如,地理分佈範圍很廣的分類羣(如鳥類),可以在偶然的棲息地破壞中得以倖存,然而,全球環境一旦同時改變,它們便會陷入危險境地。而一些生存能力強但分佈狹窄的類(如洞穴魚類和螺類)也許可以抵抗大環境的變化,但它們的棲息地一旦被破壞,它們也會隨之滅亡。

(圖片來源:Wikipedia)

2019年1月9日,已知世上最後一隻金頂小瑪瑙螺Achatinella apexfulva “喬治”逝世,終年14歲。這些蝸牛隻分佈於夏威夷,它們在過去很豐富,但卻因爲食肉動物的入侵瀕臨滅絕或已經滅絕。

通過對過往滅絕生物的研究,我們可以以史爲鑑,揭示滅絕機制並預測生物物種的滅絕風險,尋找到在當前環境下生存能力較差的類羣,並對其進行保護;此外,使用AI技術對古生物化石“算命”,也可以作爲新研究方法的一個起點,爲未來開展深度學習與地球生物學的交叉研究提供了更多思路與可能。

參考文獻:

[1] Liu X, Song H, Chu D, et al. Heterogeneous selectivity and morphological evolution of marine clades during the Permian–Triassic mass extinction[J]. Nature Ecology & Evolution, 2024: 1-11.

[2] Frýda J, Nützel A, Wagner P J. Paleozoic gastropoda[J]. Phylogeny and Evolution of the Mollusca, 2008: 239-270.

[3] Ciampaglio, C. N. (2004). Measuring changes in articulate brachiopod morphology before and after the Permian mass extinction event: do developmental constraints limit morphological innovation? Evolution and Development, 6(4), 260–274.

[4] Villier, L. (2004). Morphological Disparity of Ammonoids and the Mark of Permian Mass Extinctions. Science, 306(5694), 264–266.

[5] Korn, D., Hopkins, M.J., and Walton, S.A., 2013, Extinction space—A method for the quantification and classification of changes in morphospace across extinction boundaries: Evolution , v. 67, p. 2795–2810,

[6] Peng, Y., Shi, G. R., Gao, Y., He, W., & Shen, S. (2007). How and why did the Lingulidae (Brachiopoda) not only survive the end-Permian mass extinction but also thrive in its aftermath? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 252(1-2), 118–131.

作者:古明地戀(科普創作者)