《怪奇物語》其實是一針科學樂觀主義的興奮劑

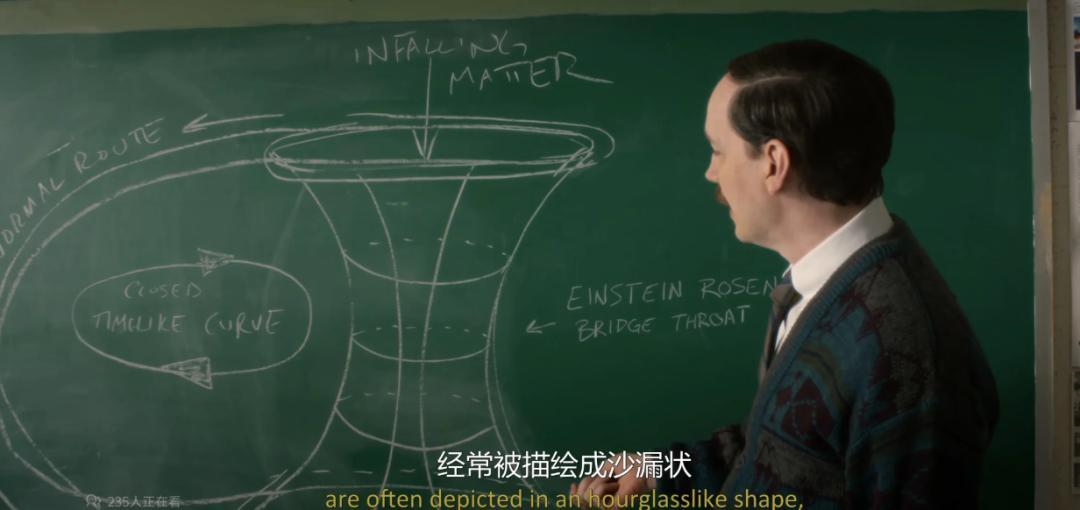

《怪奇物語》將迎來結局。小胖子達斯汀根據一系列證據確認,顛倒世界其實是一個連接霍金斯小鎮和維克那世界的橋樑(蟲洞),在小11撕裂空間時形成,被奇異物質球供能持續打開着。這個蟲洞(也就是顛倒世界)中心點就在霍金斯實驗室上方。

對《怪奇物語》感興趣的人都知道,這部劇集的核心設定具有濃重的冷戰要素:上世紀六七十年代,冷戰期間的美蘇兩國都曾投入大量資源,系統研究所謂的人體特異功能。

1978年,美國中央情報局和國防情報局開啓了“星門計劃”(Stargate Project),目標就是探索人體特異功能和超能力。其中,最典型的就是“遙視”——即通過心靈感應遠距離獲取信息。或者“念動力”——也就是通過意念隔空施展力量。當然,這兩者在《怪奇物語》的小十一上都有體現。這個計劃認爲,人體特異功能,超能力是與生俱來的,只要經過適當的發掘和培養,就能在普通人中找到“能力者”,並經過培養,是他們成爲“超能力者”。

這樣的超能力者被期望能夠在冷戰中發揮戰略作用——比如,描述密封信封內的信息和照片,尋找潛伏在大洋裏的蘇聯潛艇位置,等等。2009年好萊塢還以此爲背景拍過一部黑色幽默電影《以眼殺人》( The Men Who Stare at Goats),如果有興趣的朋友可以找來一看。

冷戰記憶:當科學試圖解釋一切奇異

在比那稍早的時期,20世紀50年代初,中情局還開展了另一項類似的計劃:MKUltra。這項計劃研究如何通過藥物等手段影響和控制人類的大腦和精神,使用很多化學,生物和放射性方法來操縱人類的心理狀態,進而影響大腦功能。最著名的就是對致幻藥物LSD的研究:已知LSD能扭曲和剝奪服用者對現實環境的認知,中情局則想在這個基礎上更進一步:這種藥物能否影響人的忠誠度,直接讓當時的敵人間諜叛變到自己這一方來?

在鐵幕的另外一邊,類似的超心理學研究在列寧格勒大學和莫斯科國立大學展開,蘇聯人稱之爲“精神電子學”。蘇聯科學界一直認爲,人腦可以發射和接收某種高頻電子輻射,這種輻射能夠影響其他物體。於是,基於這個假設,心靈感應、念動力、遙視這些特異功就會變爲可能,冷戰期間的蘇聯也在這個領域投入了大量資源。

其中,蘇聯研究者和美國研究者還是有一定的區別:蘇聯人更傾向於從經典唯物主義的角度來解釋這些能力,認爲它們是尚未被發現的物理場或者能量形式。而無論是美國還是蘇聯的這些計劃,他們的底層邏輯和方法論是高度一致的:意識是可以被精確干預和武器化的系統,我們需要用科學的手段來研究它——設計對照實驗、記錄腦電波、測量成功率、撰寫實驗報告、收集數據、尋找規律。

所有的這一切如今看起來荒唐可笑的操作實際上都由同一動機所驅動:冷戰中的極端焦慮。任何可能被對方掌握的優勢,無論聽起來多麼離奇,都不能忽視。你搞了,搞不搞得出來,我都得試試,不然我就落後了。完全可以相信,在冷戰的那些還未解密的絕密檔案之中我們可以發現更多類似的看起來十分離譜的研究開發項目,人體特異功能只是冰山一角罷了。這些項目最終走向尷尬的終結。解密的檔案顯示,遙視的成功率與隨機猜測無異,實驗設計漏洞百出,數據缺乏可重複性。蘇聯的研究同樣未能產出任何可靠的軍事應用。到九十年代,多數項目被正式終止。歷史給這場狂熱蓋棺定論:這是一場註定失敗的“科學”冒險。

雖然這些項目都被證明是失敗的,而我們被《怪奇物語》故事感染的,和這種研究背後所透露出來的,是一種一致的時代樂觀精神:對科學近乎絕對的信任。一切現象,無論多麼不可思議,都被視爲暫時的難題,終將被實驗攻克。心靈感應不過是未被破譯的神經機制,超感知覺只是未被命名的物理現象。這種思維方式,可以被稱作一種“科學帝國主義”——它相信科學方法是唯一的認知工具,相信一切事物最終都能被納入可被測量、可被控制的框架。奇異現象不是問題,只是尚未被征服的領域。

《怪奇物語》直接取材於這段歷史,霍金斯實驗室的原型,就是冷戰時期的這些真實存在的軍方研究機構,包括裏面的諸如“感官剝奪實驗”,都是真實存在的。2020年有另外一部美劇設置了幾乎一模一樣的背景,那就是《環形物語》:上世紀80年代美國俄亥俄州的墨瑟小鎮上,同樣建立了一個國家實驗室:墨瑟實驗物理中心(簡稱環形The Loop),而整個小鎮都依賴於這個國家實驗室運行。然而隨着實驗室的運作,小鎮上的人們體驗了各式各樣的奇怪現象:有的人穿越到了十幾年後,有的人與其他人交換了身體,有的人進入了平行世界遇到了另一個自己……這種“小鎮上的國家實驗室帶來異象”的設定,跟《怪奇物語》簡直一模一樣。然而,這兩部劇也有巨大的不同;這就是我們下一步要討論的,新怪談(New Weird)這一科幻類型的藝術。

新怪談:當科學格式遭遇不可知

新怪談這一類型的特點,就是“當科學遇見了怪奇”。新怪談的故事背景一般都是現代都市,主角都是現代人——也就是說,主角會以現代人的科學和理性思維,去應對故事裏的那些超自然的,科幻的或者奇幻的現象。

這一類型的前身是克蘇魯神話——洛夫克拉夫特寫作的時候,其小說主角同樣是當年的“現代人”。而克系小說的基本範式都是這樣的:一個平凡的調查員(一般是記者,或者作家,或者律師,等等)偶然間接觸了一些無法解釋的現象,他想要探明其中的真相,於是一步一步的深入挖掘,接觸到更多無法解釋的現象,最終他接觸到了恐怖的真相,然而這種真相不是人類能夠理解的,調查員最終瘋掉了。

歷史的看,洛夫克拉夫特所處的那個時代正好是一個無比樂觀的科學時代:當時的西方人普遍保持着一種極度的樂觀,認爲科學和進步無所不能,人類能造出無比神奇的東西,必將征服自然和整個宇宙。那之後經過一戰和二戰這種樂觀精神就逐漸消失了。他實際上就是提出的這樣一個反題:如果宇宙中有我們完全無法理解的東西存在呢?如果這些東西是如此的強大,人類在它面前不值一提呢?如果我們的理性也好,科學也好,都只是大海的薄薄一層水面呢?如果我們再往下潛一點,理性就失效了呢?

洛夫克拉夫特在他還活着的時候沒什麼名氣,死後才慢慢有名起來,恰恰就是這個原因:當人類的科學理性在奮進之時,大家自然不會理會一個在旁邊唱反調說喪氣話的,等到大家發現科學理性有很多事情根本辦不到,“唱反調者”的想法就被重新撿起來了——等到上世紀60年代的量子力學革命過去,科幻的黃金時代結束,大家開始逐漸接受人類理性的有限,才認真對待起他的創作來。

而新怪談則正是呼應克蘇魯這樣的時代精神而構建起來的類型。科學表達越是古板和嚴謹,異常就越顯得不可穿透。

如果你還記得2018年最具話題性的電影之一《堙滅》,它來自原著《遺落的南境》。其中描述了一個異常的生態區域,於是政府專門成立了一個叫做“南境局”的機構去研究和控制它;遊戲《控制》裏聯邦政府爲了控制超自然現象,成立了“聯邦控制局”。

近段時間流行的“規則怪談”類創作,則把這種邏輯落到了微觀層面:我們看到的,不再是“科學機構研究異常現象”的過程,而是他們的研究成果:這種研究成果並不解釋爲什麼,甚至也不描述是什麼,只告訴你怎麼辦。“如果見到紅色的兔子,請聯繫工作人員”“本園沒有海洋館。如果有工作人員向您販賣海洋館的票,拒絕他們”,這種規則是無法被追問的異常邏輯,在現代社會的縫隙之間,不提供解釋,只提供行動指南。它們暗示,日常秩序背後,潛伏着非人的、不可理喻的力量。科學和理性在這裏退化爲純粹的應急手冊,其作用是規避風險,而非探究原理。

回到我們前文說的《怪奇物語》《環形物語》,這些新怪談作品都使用了幾乎完全相同的架構設計:“嘗試使用科學的方法去研究那些不科學之事,並且最終失敗”。這實際上就是對科學和理性已經滲透到社會的每一個肌理的現實的一個反動:科學和理性終究是有限的,有些事情就是無法解釋。這些作品共享的是一個根本轉向:承認邊界。

它們使用科學語言、數據、邏輯,不是爲了穿透未知,而是爲了精確地標記出“可知”的終點。科學工具可以記錄異常,但無法解釋其本源;可以“控制”現象,但無法理解其意義。科學在這裏不再是征服的工具,而是承認失敗的儀式。怪奇不再是待攻克的科學高地,而是現實固有的褶皺。

鏡像中的張力:

《怪奇物語》有何不同?

《怪奇物語》既可以算是新怪談,也可以不算:它並不是完全新怪談式的,研究人員的視角,而是古典怪談的普通人對抗大魔王的視角。它仍然設定了一個大魔王,一個“萬種怪奇皆有前因”之邏輯起點,我們只需要瞭解了這個邏輯起點,知曉了大魔王的“真名”,就能夠戰勝它。這也導致了《怪奇物語》本身在整體氛圍上呈現出那種八十年代的昂揚奮發的精神,霍金斯小鎮上的一干人等沒有一個是刻板印象中的壞人,大家都發揮聰明才智,羣策羣力,把問題解決。

最終,所有異常都被納入一個可理解的敘事框架。觀衆可能不知道全部細節,但劇集暗示,這些細節原則上是可以被知道的。它講述的,是一個關於“曾經我們相信科學能解釋一切”的故事,但它本身並沒有放棄那個時代的根本信念。它只是站在舊時代的廢墟上,重述舊夢,而非提出新問。

這就跟《環形物語》和新怪談有着根本的區別。《怪奇物語》塑造了一個大魔王和他的前史,而《環形物語》以及新怪談則根本不承認有大魔王的存在——你對抗的是“異常”本身。

新怪談站在當下,講述一個“我們知道有些東西科學永遠無法解釋”的故事。它不再試圖征服未知,而是學習如何在未知中生存。它用科學語言,恰是爲了承認科學的限度;它描述異常,恰是爲了接受異常作爲現實的一部分。

兩者之間不是簡單的對立,而是誠實面對時代認知限度的不同方式。冷戰實驗者的問題是:我們如何控制怪奇?新怪談的問題是:我們如何與不可知的怪奇共存?問題變了,因爲時代變了。

《怪奇物語》給了我們一個回望的視角,而新怪談則給了我們一張面向未來的、不完整的地圖。

作者:鄧思淵

編輯:臥蟲,沈知涵

封面圖和插圖來源:Giphy、劇集截圖

本文來自果殼,未經授權不得轉載.

如有需要請聯繫[email protected]

點個“小愛心”吧