普朗克的天才假設:如果能量並不是連續的

1887 年,德國物理學家赫茲做了一個實驗,發現了大名鼎鼎的光電效應。

赫茲在研究電磁波的實驗中發現,如果用一束光照射在相隔得很近的兩個銅球上,銅球之間會產生電火花。他當時並不知道,這就是日後大名鼎鼎的“光電效應”。當金屬被光照射到的時候,就會有電子跑出來。但是,並不是什麼光都行,比如紫色光能打出電子,但黃色光就不行。原來,光的顏色是由光波的頻率決定的,振動得越快,表示頻率越高。對於某種特定的金屬來說,只有當頻率超過了某個數值,才能打出電子來,否則,哪怕照射的時間再長,也不能打出電子來。

這個現象立即就讓波動派的物理學家們感到震驚,他們感到波動學說的理論根基被動搖了,爲什麼呢?因爲波的能量傳遞是連續的,如果光是一種波,也就意味着光的能量是連續不斷地被金屬所吸收的,那麼電子在吸夠了能量後,就應該跑出來了嘛。

這個實驗成了很多物理學家們的夢魘,直到 1905 年,一位大神的出現,才解決了這個難題,他就是愛因斯坦。

而愛因斯坦是受到了另外一位著名物理學家——普朗克的啓發。

在19 世紀中後期,西方各個主要工業國家都在大鍊鋼鐵。當時的人怎麼測量鋼水溫度呢?答案是:用眼睛看。鋼鐵在被加熱的過程中,先是微微發紅,然後變得通紅通紅,再變成黃色。假如溫度再高,就會變成青白色。有經驗的鍊鋼工人通過觀察鋼水的顏色,就能估算出溫度,但精確度難以得到保證。

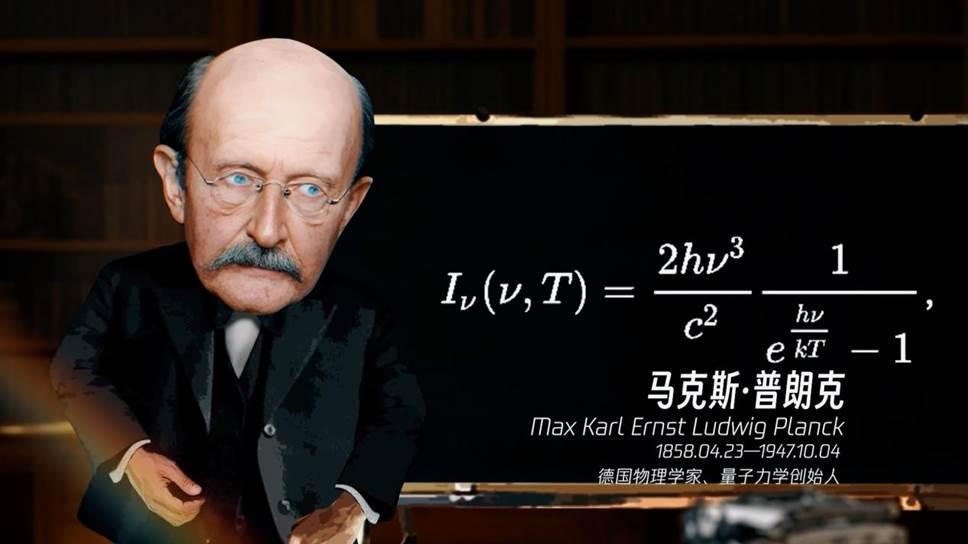

於是,當時的科學家們想搞清楚溫度與發光顏色的精確數學關係,也就是溫度與光頻率之間的數學關係式。但是之前找到的公式不能很好解決這個問題,要麼在高溫發散,要麼在低溫發散。直到普朗克第一個找到了不發散的公式,就是普朗克“黑體輻射公式”。

普朗克公式中有個假設很奇怪,就是:能量有一個最小單位,高溫的物體發射出的某種頻率的光是一份一份發射出來的,而不是連續發射出來的。

普朗克陷入了深深的憂慮之中。因爲以伽利略、牛頓爲首的經典物理學家們都有一個最最基本的信念,那就是一切都是連續的,一切都是可以被不斷細分的。米可以拆分成釐米,釐米可以拆分成毫米,還可以繼續拆分成微米、納米。但是,普朗克爲了計算出黑體輻射公式,不得不推翻了這個觀念,他只能假定能量是不能被無限細分的,而是有一個最小顆粒的。這對觀念的衝擊實在是太大了。

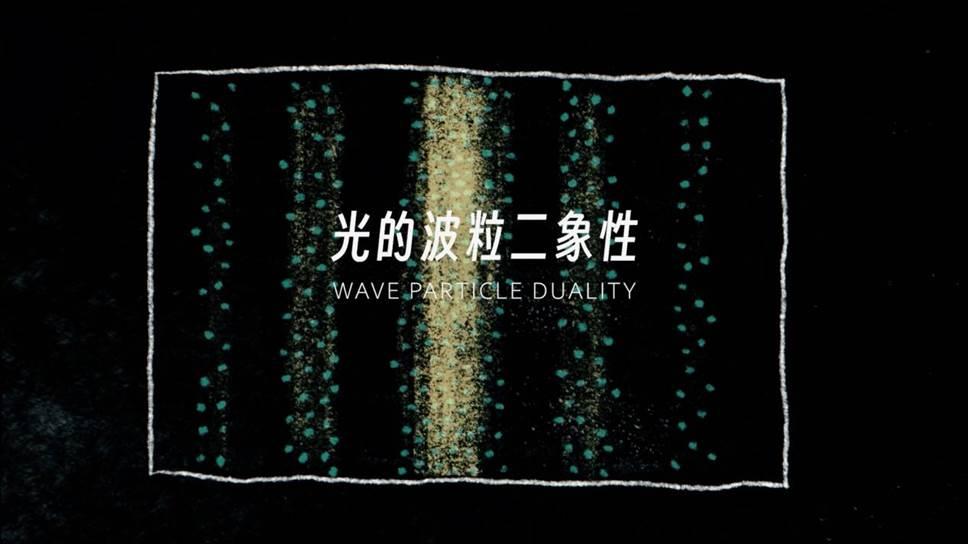

如果一個物理量是一份一份,是不連續的,就被稱爲“量子化”,但普朗克自己都難以接受這樣的假定。而愛因斯坦卻將光電效應與普朗克的理論聯繫在了一起。

愛因斯坦想,原子對光的吸收也是一份一份的,每一份叫做一個“光量子”,也就是後來說的光子。每個光子的能量和頻率成正比,就是說頻率越高,能量越大。只有能量足夠大的一個光子,才能把一個電子從原子裏邊砸出來。假如頻率不夠高,那麼任憑你怎麼砸,都是沒有用的。

這就是愛因斯坦對於光電效應的解釋。美國的密立根做了 10 年的實驗,經歷了千辛萬苦,終於證明了愛因斯坦是對的。光電效應清晰地表明,光具有粒子的特性,一顆顆光子就像一顆顆炮彈。牛頓的微粒說來了一次逆襲。科學家們終於認識到,光既是一種波也是一顆一顆的粒子,是波還是粒子,關鍵看你如何測量,這就是光的波粒二象性。

波粒二象性開啓了量子力學的大門,而量子力學將爲人類打開一片神奇無比的新大陸。

本文爲科普中國·創作培育計劃扶持作品

作者:科學聲音

審覈:誇密量子創始人兼CEO 前墨子號衛星團隊成員 張文卓

出品:中國科協科普部

監製:中國科學技術出版社有限公司、北京中科星河文化傳媒有限公司