心理學是“哲學”和”僞科學“?認知神經科學的興起

一、基礎研究的科學前沿——認知神經科學

1.1 心理學到底是不是“僞科學”

在認識心理學的分支——認知神經科學前,或許大部分人都會有一個疑惑:心理學難道不是“僞科學”嗎?

讀心術、催眠、意念控制……這些經常出現在大衆眼前的詞彙,給心理學蒙上一層神祕的面紗,加之流量社會中缺乏科學素養的不良媒體對“心理學”進行錯誤的科普,使其在大衆心裏的可信度逐漸降低,“人在家中坐,鍋從天上來”,心理學逐漸背上了“玄學”和“僞科學”的黑鍋。

那麼心理學到底是不是“僞科學”呢?

1879年,馮特在萊比錫大學創立世界上第一個專門研究心理學的實驗室,使心理學從哲學中獨立出來,這是哲學心理學和科學心理學的分野,也標誌着科學心理學的誕生。

而大衆眼中的“僞科學”,其實更多的來自哲學心理學或者個人經驗的總結,這些理論大部分都沒有經過實證研究,也沒有實驗數據,因此很難讓人信服,也更容易出現以偏概全的情況。

事實上,在科學心理學的研究中,心理學實驗也需要嚴格控制變量,考慮變量之間的關係和收集數據的方法,嚴格選用統計方法或數學模型把結果描述出來,揭示現象之間的關係和本質,這些都需要用科學的、實證的方法。測量絕對感覺閾限和差別感覺閾限的實驗,其實就是典型的心理學實驗。

北京大學心理與認知科學學院教授蘇彥捷曾說:“研究過程需要用符合邏輯的科學方法,得出可重複的穩定的科學結論,這就是符合科學性的。”

1.2當代科學的前沿——認知神經科學

上世紀40年代起,科學家對於藥物治療無效的癲癇病人,採用切斷連接左右腦的胼胝體,阻止癲癇放電擴散的辦法治療。這麼一來,癲癇病發作雖然停止了,但大腦兩半球卻被分割開來,於是信息不通,行動也互不配合,就形成了所謂的“裂腦人”。1961年, “認知神經科學”之父加扎尼加率先開展了對裂腦人的研究,他改變了人們對腦兩半球功能偏側化的認識,促進了人類心智研究的發展,也促使他參與創立了人類心智問題的前沿——認知神經科學。

在世紀之交,美國國家科學基金會(3.4)和美國商務部聯合發佈報告稱,世紀人類科學的突破,將會出現在與心理學密切相關的生命科學、信息科學、認知神經科學以及社會科學相結合的領域[1]。

那麼到底什麼是認知神經科學呢?

二、什麼是認知神經科學

認知神經科學,顧名思義,就是認知心理學和神經科學的交叉學科,所以要了解認知神經科學究竟是什麼,我們要從認知心理學和神經科學兩個角度入手。

當你從明亮的室外走進昏暗的房間,起初你可能會什麼也看不見,但幾分鐘後你的眼睛會適應新的光線水平,逐漸能夠看清物體,這個逐漸適應的過程,其實就屬於我們認知心理學的研究範疇,這種感覺系統對持續不變的刺激逐漸變得不敏感的現象,還有另一個解釋:感覺輸入的簡約。

“認知心理學之父”奈塞爾在其1967年出版的《認知心理學》一書中,對“認知”做出了定義: 認知是指感覺輸入憑其被轉化、精加工、簡約、儲存、恢復和應用的全過程。

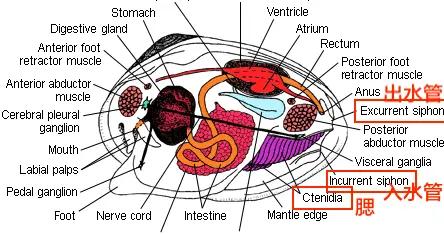

感覺輸入,是指感受器從外界環境或身體內部接收到的各種形式的刺激。比如光線和顏色信息只能通過眼睛接收,聲波只能通過耳朵接收,氣味分子只能通過鼻子接收。而感覺輸入的轉換,就是感受器將這些刺激轉化爲大腦可以處理的神經信號的過程,也就是將上列刺激依次轉換成形成視覺、聽覺、嗅覺的電信號過程。

這些電信號最終通向我們的大腦,由我們的大腦不同的區域負責接收,比如大腦上的視覺皮層負責識別基本的光線和顏色信息,做聯絡區負責將來自兩隻眼睛的視覺信息整合成三維圖像,或將不同頻率的聲音整合成一段音樂,而這些過程,其實都被包含在感覺輸入的精加工裏。

感覺輸入的存儲,是指我們大腦接收並短時間內保留來自感官的信息的過程,最簡單的例子,其實就是瞬時記憶的過程;感覺輸入的恢復,則是指從記憶中提取已存儲信息的過程,也就是回憶與再認;感覺輸入的使用,就是我們運用這些信息,進行決策或解決問題等過程[2]。

通過奈塞爾的認知的概念我們可以發現,諸如感覺、知覺、想象、注意、回憶、問題解決和思維等心理過程,其實都是認知心理學的研究對象,這些對象與外顯行爲不同,它們不能直接觀察,但卻構成了人類行爲基礎的內部機制和過程。

簡單而言,認知心理學就是通過一些行爲實驗和心理測量,研究行爲的認知過程,再將人的這些心理過程用計算機程序(比如編碼、存儲、提取和操作等信息加工過程)加以類比。

而神經科學就是從生物學視角出發,試圖解釋神經迴路如何活動進而執行當前行爲,其中分子神經科學研究神經系統中的分子和細胞過程,包括神經遞質、離子通道、受體等;細胞神經科學則關注神經元(神經細胞)的功能及其相互作用,包括神經元的結構、功能和信號傳遞機制。

所以,就產生和發展而言,認知神經科學可視爲認知心理學的一個研究取向,但它採用神經科學的範式方法研究人類認知過程,解決有關人類心智的根本問題。

三、認知神經科學的研究方法

前文我們提到,認知神經科學採用的是神經科學的範式研究人類認知過程,現階段常用的研究方法其實分爲腦成像技術、電生理學方法、腦刺激技術三種。

其中腦成像技術中分爲功能磁共振成像(fMRI)、正電子發射斷層掃描(PET)、近紅外光譜成像(fNIRS)、結構磁共振成像(sMRI)等等,它們將大腦結果或功能可視化,幫助理解大腦在執行認知任務時的活動和解剖基礎。

電生理學方法分爲腦電圖 (EEG)、事件相關電位 (ERP)、單細胞記錄、多電極記錄等技術,它們直接記錄神經元或神經羣的電活動,幫助理解大腦在不同認知任務中的動態活動。

腦刺激技術又分爲經顱磁刺激 (TMS) 、經顱直流電刺激 (tDCS)等技術,它們是通過刺激特定腦區來研究和調節大腦功能,幫助理解認知過程的神經機制。

四、認知神經科學的貢獻與未來

過往的認知神經科學的主要貢獻集中在腦功能定位與神經網絡的發展和記憶與學習的神經機制的探索上。但作爲一門新興學科,其未來將向着更加精細化、個性化、跨學科和社會應用廣泛的方向發展,比如與醫學相結合制定個體化的診斷和治療方案、與人工智能結合構建更精確的大腦模型等,它將繼續推動我們對大腦和認知過程的理解,並在醫療、教育、技術和倫理等多個領域產生深遠影響。

五、參考文獻

[1]. Mihail C R. William S B.Converging Technologies for Improving Human Performance:Nanotechnology,Biotechnology,Information Technology and Cognitive Science.Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. 2002

[2]. Nessel, U. Cognitive Psychology. Appleton-Century-Crofts.1967