揚之水 | 用來懷想的一條江水

唐李德裕精心營造平泉莊,但終其一生,零零散散加起來,不過住得幾個月,卻是爲平泉莊寫下了八十多首詩。所以江弱水說“好像他的造園,不是用來住的,而是用來想的”,見《唐詩富春記》第五章中的“李衛公石頭記”(浙江文藝出版社2026年出版,頁217。以下引文只注頁碼)。爲了化解仕與隱的糾結,不能不說,李衛公需要這樣一座用來懷想的平泉山莊。那麼借用這一語式,不妨認爲,作者筆下與唐詩相連的富春江,正是士人必須要有的用來懷想的一條江水。

書分七章:《前傳》《南朝》《盛唐》《大曆》《中唐》《晚唐》《釣臺》。《前傳》講述這一條水隨着富春江流域諸縣的開發,如何成爲風景,又如何因爲六朝諸賢的品題——作者稱“語言的即興表演,既要精審,又要文采”——而漸成詩化的風景。

與唐詩相連的富春江自然是美麗的,處處是風景,時時可駐足。如作者所說,“中國人的博物學是詩化的”,中國人的風景也是詩化的,有了詩化的風景,風景才真正是風景。然而如果富春江僅僅是收納了兩岸萬千景色,也只是有足夠的清,而未足言深。釣臺,纔是這條好水的眼,也是全書之眼。釣臺來自嚴光,嚴光與釣臺,緣於《東觀漢記》裏一段二十字的紀事:“嚴光,字子陵,耕於富春山,後人名其釣處爲嚴陵瀨。”到了魏晉皇甫謐的《高士傳》,而衍生爲五百多字的一篇傳記。辭爵祿而歸隱自是核心,更有一個特別的情節,即嚴子陵與光武帝共寢,“光以足加帝腹上”,於是江弱水說,正是這一舉動,“突破了尊卑的界限,宣示了平等的姿態,也豎起了兩個令後人望塵莫及的標杆:一是傲視權勢,二是藐視富貴”,“後人對釣臺的景仰之情,不外乎這兩個方面”(頁353),因此,一個什麼都沒做的人,卻獲得了千古第一高士的名號。而“富春山水也憑藉着這一個爆款,贏得了兩千年流量”(頁12—13)。當然問題並不如此簡單,隨着時代風氣的變化,不同時代的詩人懷揣着不同的心思來到這一方舞臺吟詩作賦,詩賦主題的不同,折射出時代風向的變化,也折射出政治環境的冷暖,因此發出的感喟是不一樣的。南朝、盛唐、中晚唐、兩宋、明清以及宋元易代與明清易代之際,釣臺留下了詩人的足跡,聚攏了詩人的聲音,也刻下了時代風雲的印記。如此諸般,盡由作者不時更換筆墨,用各種有意味的方式從容道來。本書結末引述了今人的一首《釣臺》,然後歸結道——“遂隱”“崇隱”“問隱”“記隱”“歸隱”“幽隱”,六個“隱”字,串起了一條嚴子陵釣臺敘事的脈絡,呈現出富春山居系列的主題。今天的人,面對着豐盛到富餘的世界,正難於“對慾望說不”,卻動輒言精神內耗,言心靈治癒,言生活上的“斷舍離”。可是還有誰,比嚴子陵更能“斷”,更能“舍”,更能“離”?小而言之,他告訴我們生命中做減法的必要,棄絕煩苛。大而言之,他要我們聽從內心的聲音,迴歸簡單(頁381)。

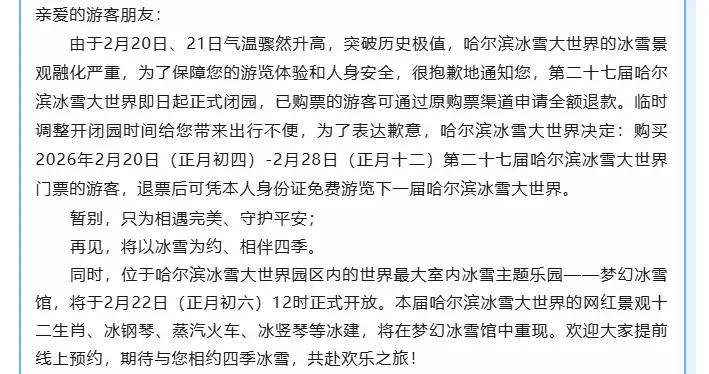

《唐詩富春記》,江弱水 著,浙江文藝出版社2026年出版

這樣一條用來懷想的江水,在書裏是一道恆常的佈景,一場腳色甚衆的多幕劇就在流動的時光中漸次展開。登場的詩人通常是過客,卻由作者的腳色介紹而使人見出登臺者的一生行事。雖然大家熟悉的詩人爲多,但在這裏依然可以看到並不爲人熟知的一面。僅舉施肩吾一例。

施肩吾尚不能算作人人耳熟能詳的名詩人,不過前不久已有陳尚君在《我認識的唐朝詩人》一書裏專章介紹,並舉出不少他的詩作。比如《笑卿卿詞》:“笑向卿卿道,耽書夜夜多。出來看玉兔,又欲過銀河。”其下解道:“寫女子多情,嗔怪男子夜夜讀書,不解風情,後兩句呼喚男子來看月渡銀河,寫女子之主動熱情。”對這樣一首並無深意的小詩,如此解讀似已足夠。在《唐詩富春記》裏,施肩吾也施施然登場,即第五章《中唐》的“兩個分水人”之一。作者一面吸取陳著的研究成果,一面又以自家手眼寫出有聲有色的不一樣的故事。比如《笑卿卿詞》,在此便又有了延伸的場景——“妻子心疼丈夫夜夜觀書,傷了身體,誤了良夜,於是喚他從書房出來,到院中看天上,月亮又要斜過銀河了。幾許輕喟,幾許薄嗔,但表達得那麼含蓄。千年後袁枚的《寒夜》,就沒有這麼溫柔而繾綣了:寒夜讀書忘卻眠,錦衾香盡爐無煙。美人含怒奪燈去,問郎知是幾更天?”(頁225)——故事講到這兒,已經令人輾然。但是且慢,忽地又宕出這樣一筆——1912年,卡夫卡從一本德譯的中國詩選中讀到這首詩,“美人含怒奪燈去”的一幕給他的印象太深了。正好他的女友菲麗絲來信,要他工作應該適可而止,卡夫卡就把這首詩抄給她,並且往返討論了很久。想象自己婚後的寫作將被一位“以他與生俱來的無能愛着的妻子”所打斷,整個共同的生活成了圍繞着燈而鬥爭的生活,卡夫卡不禁駭異萬分。他倆最後還是解除了婚約。要是當年卡夫卡讀到的,是施肩吾而不是袁枚,是含笑看月而不是含怒奪燈,恐怕就不會引發他的恐婚症了(頁226)——完了嗎?尚未。下面又有對許學夷於施肩吾之評論的評論,從而揭發許評之所以然。不過以上引文已嫌過長,只能請讀者諸君親自翻閱。

當然,寫人不能離開作爲全書主題的江水,於是我們接着看到施肩吾的一首《過桐廬場鄭判官》。這是一首絕妙的七古,“敘事寫人,繪聲繪色,趣味橫生,婉而多諷。崔峒和孟郊寫桐廬令的詩,猶是古人的習套,施肩吾寫的卻簡直是現代的諷刺小說”(頁230)。以下引述此詩,然後是步步遞進的解析。貌似應酬之作的一首詩,原來不是等閒題目。末了對施肩吾的評述,則回應釣臺主題——他才情富贍,也因爲人生精彩。應舉就應舉,學道就學道,飲酒便飲酒,戀愛就戀愛,一點兒也不扭捏,且公然自詡“國家才子號肩吾”——正是嚴子陵風骨的別樣體現。

《唐詩富春記》似乎不屬於詩歌鑑賞一類,但也不妨視作詩歌鑑賞的另外一種形式。說來這個領域早是高手如林,以學問打底自是基本功,否則也不能稱爲高手。但若從中選拔明辨博洽、文筆可人,既古典又當代,兼具以學養爲支撐的幽默,教人在閱讀中不時啓顏的作者,恐怕並不容易。江弱水的書,每每使人開卷如聞作者娓娓而談,闔卷猶覺餘音嫋嫋,正是具備了以上的特色。這一本,亦如是。

在闔卷後的嫋嫋餘音中,不覺反省到自己在《中國金銀器》裏對一幅圖像內容的誤判,即第三章所舉大英博物館藏唐代銀鎏金長盤,因讀圖不細,而將盤心鏨刻的人物故事圖定名爲許由洗耳。細審之下,盤心斜斜一道清流的左岸原是一位垂釣者,右岸馬前戴幞頭的一位略略欠身,雙手捧袱,其上所置當爲詔書。工匠在此選取了兩個關鍵情節:其一,晏然坐於水畔的垂釣者;其二,可見恭敬的禮聘隊伍,可知這一紋樣正是嚴光釣瀨圖。銀盤圖案不用安車而用馬,或可理解爲代入唐代習俗,正如服飾,亦爲唐人妝束。這一題材也爲畫家擷取,如唐王洽《嚴光釣瀨圖》,見《宣和畫譜》卷十。不過圖今不傳。製作材料的殊異,決定了銀盤非清貧者所有,那麼正如王瑤《中古文學史論》中所說,“不但隱逸成了太平政治的點綴,同時隱逸的希企也成了士大夫生活的點綴”。此刻轉過頭來再看《唐詩富春記》,用於承載在官言隱之雅,富春江正是最爲適宜。這一件唐代銀盤便是裝飾領域裏的一個回應。

揚之水,中國社會科學院文學研究所研究員