量子模擬三先驅獲2025墨子量子獎

2025年度“墨子量子獎”(The Micius Quantum Prize 2025)獲得者:伊曼紐爾·布洛赫(Immanuel Bloch,馬克斯·普朗克量子光學研究所/慕尼黑大學)、蒂爾曼·埃斯林格(Tilman Esslinger,蘇黎世聯邦理工學院)和 馬庫斯·格雷納(Markus Greiner,哈佛大學)。

撰文 | 陳曉雪 瞿立建 李珊珊

● ● ●

8月1日晚,2025年度“墨子量子獎”(The Micius Quantum Prize 2025)宣佈授予量子模擬領域的三位先驅科學家——伊曼紐爾·布洛赫(Immanuel Bloch,馬克斯·普朗克量子光學研究所/慕尼黑大學)、蒂爾曼·埃斯林格(Tilman Esslinger,蘇黎世聯邦理工學院)和 馬庫斯·格雷納(Markus Greiner,哈佛大學),以表彰他們“基於光晶格中的超冷原子開創性地實現了玻色子與費米子哈伯德模型作爲強相互作用多體系統的量子模擬器,爲全面研究量子物相、輸運以及拓撲現象作出的傑出貢獻”。

量子模擬的理念最早由著名物理學家理查德·費曼(Richard Feynman)於1982年提出。他認爲,經典計算機無法有效模擬複雜的量子系統,因此可以通過構建人工量子系統來模擬這些現象,爲研究量子材料和行爲提供強大的工具。這一設想不僅影響了基礎物理的研究,還爲材料科學、量子化學等領域開闢了新的應用空間。

早在1998年,奧地利因斯布魯克大學的Peter Zoller等人就提出了通過光學晶格實現玻色子哈伯德模型的概念。他們認爲,超冷玻色子原子在光學晶格中的行爲可以用玻色子哈伯德模型來描述,並通過激光和磁場等手段控制其物理屬性[1]。

到了2000年,布洛赫、埃斯林格與格雷納等科學家在慕尼黑的實驗室開展了一項開創性實驗,他們成功將超冷玻色子氣體制備成玻色-愛因斯坦凝聚體(BEC),並將其放入三維光晶格中,首次實現了從超流體到莫特絕緣體的量子相變實驗。2002年年初,《自然》刊登了這一里程碑式的研究論文[2]。

玻色-愛因斯坦凝聚體(BEC)是由愛因斯坦和玻色(Satyendra Nath Bose)基於量子統計理論預言的一種狀態,1995年首次由科羅拉多大學的物理學家Eric Cornell和Carl Wieman在實驗上成功製備,當年晚些時候麻省理工學院物理學家Wolfgang Ketterle也利用鈉原子實現BEC。BEC表現出超流性行爲,即能夠無摩擦地流動。光晶格則是通過干涉激光束形成的週期性微觀陷阱,能夠控制超冷原子的運動。而在莫特絕緣體狀態下,超冷原子無法自由流動,表現爲絕緣性。

2025年墨子量子獎的國際評審之一、量子模擬領域的理論先驅Peter Zoller表示,這個實驗不僅突破了量子物理學的基礎科學研究,還爲量子技術的發展做出了重要貢獻。它通過精細調控光晶格中的超冷原子,實現了從超流體到莫特絕緣體的量子相變。這個過程模擬了強關聯材料中的重要現象,而經典計算往往無法描述這樣的複雜系統,“開創了一個新的量子模擬時代”。

值得一提的是,三位獲獎人師出同門,均是著名激光物理學家、2005年諾貝爾物理學獎得主特奧多爾·亨施 (Theodor Hänsch)的學生。此項工作正是在亨施的指導下合作完成的。

三位獲獎人中最爲年輕的馬庫斯·格雷納在做這項研究時,還是博士生。他在獲獎感言中表示:“能夠與蒂爾曼、伊曼紐爾一起獲得這個獎項真是太好了,我們曾在實驗室度過了許多美好的時光。我記得我們一起工作到深夜,當實驗最終開始顯現出成果時,那一刻真是令人激動。”

儘管三人因爲量子模擬的開創性實驗而獲獎,但他們的研究方向最初並不完全是爲了量子模擬而展開。

“事情的發展有時候就是這樣,並不總是按計劃進行。”格雷納說。他們的目標一開始是構建一個連續的原子激光系統,後來才發現可以通過“凍結”原子來構建光學晶格,這爲量子模擬開闢了新的可能性。

最激動人心的時刻,當然是他們意識到超流體的玻色-愛因斯坦凝聚體轉變爲莫特絕緣體時。

“我仍然記得看到屏幕上的圖像,看到的是這些物質波的干涉峯在相機上呈現出來,這些原子就像物質波一樣,它們發生干涉,形成干涉圖案。突然,這個圖案消失了。起初你會想,是不是溫度升高了?這個狀態被破壞了嗎?但慢慢地我們意識到,不,這就是莫特絕緣體,我們已經實現了一個量子相變,進入了莫特絕緣態。是的,那真是一個激動人心的時刻。”格雷納向《知識分子》和《賽先生》回憶道。

埃斯林格也記得,當他們完成莫特絕緣體的相變時,大家都非常震驚。他們甚至還嘗試摧毀莫特絕緣體,但發現這非常困難。“這當然是由於能量間隙的原因。但最後,藉助磁場梯度,這個問題終於解決了。”

實驗結果出來後,迅速獲得極大的關注。“作爲研究生,我的室友們看到我出現在晚間新聞時非常驚訝,沒想到我們的實驗已經受到了這麼大的關注。”格雷納笑道。“這真的是一次令人驚歎的經歷,蒂爾曼讓我學到了很多關於如何構建實驗的知識,而伊曼紐爾則帶來了驚人的遠見和驅動力。這一組合真的很特別,我非常幸運,正好在對的時間,處在正確的地方。”

2002年3月刊的《今日物理》以封面的形式報道了這一開創性研究。圖源:Physics Today

埃斯林格也表示,在慕尼黑時,那是一段非常愉快的時光。“真的非常感謝特奧多爾·亨施,他讓我們可以自由地按照自己的想法去做實驗,基本上是做我們認爲最合適、最可行的事情。那時候,我們在激光技術上有一些很強的優勢,這使得我們能做很多複雜的實驗,這也是我們能成功的一個關鍵。”

這一里程碑的實驗纔剛剛開始時,馬庫斯·格雷納正在慕尼黑大學跟隨亨施攻讀博士學位,剛剛拿到博士學位的伊曼紐爾·布洛赫在慕尼黑大學和馬普學會量子光學研究所(Max Planck Institute of Quantum Optics)擔任高級科學家,蒂爾曼·埃斯林格則在慕尼黑大學擔任課題組負責人。

後來,三人先後建立自己的獨立實驗室,他們將超冷原子平臺不斷擴展,涵蓋玻色子、費米子等,研究的問題也擴展至高溫超導、拓撲量子物質等,甚至分子量子化學。正如Peter Zoller總結:“伊曼紐爾·布洛赫、蒂爾曼·埃斯林格和馬庫斯·格雷納的貢獻將量子模擬從概念推向了現實,確立了超冷原子作爲探索量子多體物理中最深刻且最具挑戰性問題的通用平臺。

此次獎項的每位獲獎者將獲得稅後100萬元人民幣(稅前125萬元人民幣)獎金,並獲頒金質紀念獎牌。他們還將參加9月在合肥舉行的第三屆新興量子技術國際會議。

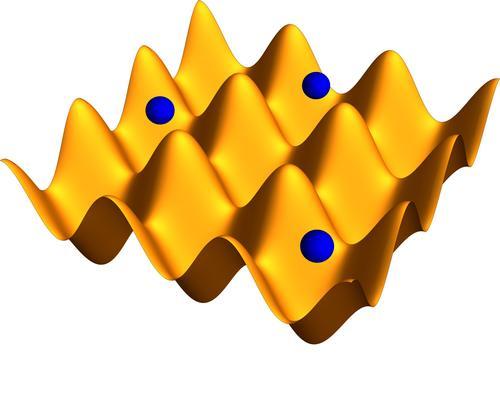

光晶格是激光束干涉形成的空間週期性強度分佈,可類比爲晶體。圖中黃色曲面爲二維光晶格,藍色球表示被捕獲的原子。通過調整原子與光的相互作用,可以讓原子如水一樣平滑流動,也可以讓原子像雞蛋居於蛋盒中一樣,即實現超流態與模特絕緣體轉變。圖源:wikicommons

伊曼紐爾·布洛赫

伊曼紐爾·布洛赫(Immanuel Bloch,1972 年 11 月 16—)。圖源:LMU

伊曼紐爾·布洛赫(Immanuel Bloch,1972 年 11 月 16—),1995年本科畢業於德國波恩大學,2000在慕尼黑大學獲得博士學位,2003年開始在美因茨大學擔任教授,2009年回母校慕尼黑大學任教授,同時任職於馬普學會量子光學研究所( Max Planck Institute of Quantum Optics)。

布洛赫以其在量子光學、量子信息處理和凝聚態物理學交叉領域的研究而聞名,他的工作促成了一個全新跨學科領域的誕生——超冷原子光晶格量子模擬。這一高度可控的實驗系統使得實現新的量子態成爲可能,並能夠利用新的實驗方法在微觀層面研究基本量子現象。

實現基於光晶格中的超冷原子的量子模擬器的開創性工作後,布洛赫繼續推動量子物理學的邊界,在量子噪聲關聯觀測、單原子成像等成就使其獲得了崇高的聲譽,獲得了諸多獎項,如2011 年歐洲物理學會 量子電子學和光學基礎科學獎、 2013 年科伯歐洲科學獎( Körber European Science Prize)、2015 年哈維獎(Harvey Prize)和 2024 年斯特恩-格拉赫獎(Stern–Gerlach Medal)。

蒂爾曼·埃斯林

蒂爾曼·埃斯林格(Tilman Esslinger,1965年7月25日—)。圖源:wikicommons

埃斯林格分別於1991年和1995年在慕尼黑大學獲得物理學學士學位、博士學位,之後留校工作,從2001年開始在瑞士蘇黎世聯邦理工學院擔任教授。

蒂爾曼·埃斯林格首次在超冷原子光晶格中實現費米子哈伯德模型,爲研究強關聯多體系統提供了高度可控的量子模擬平臺。他開發了先進的原位成像和動力學測量技術,直接觀測到量子相變、輸運行爲等重要現象。

馬庫斯·格雷納

馬庫斯·格雷納(Markus Greiner,1973年8月20日——)。圖源:Harvard

1994年至2003年在德國慕尼黑大學學習,其中在2000年獲得物理系Diplom(相當於碩士),2003年獲得博士學位。格雷納在博士研究期間實現了光晶格中的超冷原子對對超流體到莫特絕緣體的量子相變的模擬研究。

2003年,格雷納赴美國科羅拉多大學做博士後研究,2005年獲得哈佛大學教職,2012年升任正教授。

格雷納在哈佛大學領導着世界上最具創新性的量子模擬課題組之一,開創了量子氣體顯微鏡技術,能夠對光晶格中的單個原子進行成像和控制。這一平臺已被用於研究量子磁性、強關聯費米子以及與高溫超導性相關的模型。

格雷納獲得了衆多榮譽,包括麥克阿瑟獎和拉比獎。

參考資料:

1. Jaksch, D., Bruder, C., Cirac, J. I., Gardiner, C. W. & Zoller, P. Phys. Rev. Lett. 81, 3108–3111 (1998).

2. Greiner, M., Mandel, O., Esslinger, T. et al. Quantum phase transition from a superfluid to a Mott insulator in a gas of ultracold atoms. Nature 415, 39–44 (2002). https://doi.org/10.1038/415039a