汪詰 | 黑洞史話 03:炮火中算出的宇宙怪物

你一定聽說過愛因斯坦的廣義相對論,對吧?但你可能想不到,就在他那開創性的引力場方程發表不到一個月,第一個精確解就已經誕生了!更離譜的是,解出這個答案的人,根本不在安靜的實驗室裏——而是在第一次世界大戰的戰壕裏,還是個身患絕症的炮兵中尉。一個在戰火和病痛中掙扎的人,怎麼解開了宇宙的終極謎題?這個解又爲什麼把愛因斯坦都嚇了一跳?那就繼續往下看吧……

戰壕中的天體物理學家

1915 年 12 月,正值隆冬,在第一次世界大戰的東線戰場,俄國境內。

爛泥凍得像鐵塊,空氣中瀰漫着硝煙、火藥、馬匹屍體和消毒水混合成的刺鼻氣味。每一次炮彈劃破長空的尖嘯,都讓大地顫抖,彷彿是這顆星球在痛苦地痙攣。在這片被死亡浸透的戰壕裏,42 歲的炮兵中尉卡爾·史瓦西感覺自己的身體也像這片土地一樣,正在腐爛。

因爲,一種罕見的自身免疫性皮膚病——天皰瘡,正無情地吞噬着他。他身體的免疫細胞就像集體發瘋,開始攻擊自己的皮膚細胞。一個個水皰在皮膚上鼓起,像沸水中的氣泡,破裂後便留下血肉模糊的創口。無休止的劇痛和瘙癢更是讓他徹夜難眠,身體的痛苦和戰爭的荒謬,一同將他的精神拖向崩潰的邊緣。他常常在想,自己究竟是那個曾與愛因斯坦、普朗克平起平坐的波茨坦天文臺臺長,普魯士科學院院士,還是這冰冷泥潭裏一個穿着不合身軍服、等待解脫的靈魂。

“史瓦西中尉,你的郵件!”一個年輕士兵的喊聲穿透了炮火的間歇,聲音裏帶着一絲麻木的興奮,因爲郵件是戰壕裏與文明世界唯一的聯繫。

史瓦西麻木地接過一個來自柏林的包裹。當他的指尖因激動和病痛而微微顫抖,小心翼翼地撕開包裝,觸碰到那薄薄的幾頁紙,這是他訂閱的《普魯士科學院會議報告》。這是他在戰壕中窺探文明世界的唯一窗口。打開油印的小冊子,第一眼就看到一個熟悉的名字——阿爾伯特·愛因斯坦,在史瓦西的心目中,這個名字代表着這顆星球上最聰明的頭腦。他迫不及待的想知道這次愛因斯坦又寫了什麼論文,標題是《廣義相對論基礎》。史瓦西的眼睛立即放出了光芒,10 年前,愛因斯坦的那篇《論動體的電動力學》像一顆超新星照亮了物理世界,這篇論文就是日後廣爲人知的闡述狹義相對論的第一篇論文。

但很遺憾,狹義相對論只描述了慣性系中的時空,可以說,是一個理想化宇宙的規律,並不能描述我們的真實宇宙。難道說,歷經 10 年的探索,愛因斯坦已經解決了相對論的普適性問題嗎?

《普魯士科學院會議報告》1915年刊

他那雙因病痛而渾濁的眼睛裏,瞬間點燃了一簇火,一簇足以驅散戰壕所有陰霾的理智之火。他幾乎是貪婪地讀了起來。戰友的呻吟、遠方的炮聲、身上鑽心的疼痛……所有的一切都在迅速退去,被隔絕在一個遙遠的世界。他的世界裏,只剩下那些優美而深奧的方程。它們不是冰冷的符號,而是一首宇宙的交響詩,一幅時空在引力下優雅起舞的畫卷。在這裏,沒有謊言,沒有殺戮,只有邏輯的必然和數學的和諧。這純粹的、超越一切混亂的秩序之美,是他此刻唯一的救贖。

炮火中的數學奇蹟

“中尉,又在算什麼新彈道嗎?”一個下士湊過來,好奇地看着他筆下那些天書般的符號。史瓦西頭也不抬,乾裂的嘴脣微微動了一下,聲音沙啞卻帶着一種奇異的狂熱:“不……比那更遠。我在計算……時空本身的彈道。”下士聳聳肩,咕噥了一句“但願它能幫我們打中俄國佬的腦袋”,便無法理解地走開了。

史瓦西的筆尖在紙上飛舞,像一個着了魔的舞者。蠟燭的微光映着他消瘦而專注的臉。他將自己想象成一個沒有質量的觀察者,沿着時空的測地線,向着那個由質量定義的中心墜落。他簡化了愛因斯坦的方程,只考慮一個完美的、不旋轉、不帶電的球體。然後,他一頭扎進了計算的深淵。

突然,他的筆停住了。一個結果,一個怪物,從數學的迷霧中浮現。這是一個公式,它代表着一個半徑。史瓦西看着這行公式,似乎很熟悉,但又很陌生。他的眼中突然浮現出一個純黑的球,漂浮在半空中。這個黑色的球無比光滑完美,但在史瓦西的眼中,它就像一個怪物,正在無情地吞噬着靠近它的一切。

史瓦西算出了一個臨界半徑。在史瓦西的方程式中,它代表着一旦某個天體的所有質量被壓縮到這個半徑之內,時空將發生災難性的坍縮,形成一個任何東西——包括光——都無法逃脫的邊界。而在其中心,是一個密度和曲率都爲無窮大的點,一個讓所有物理定律都失效的點。這個點,在數學界早有名稱,它被叫做“奇點”,描述的是一個數學方程中,讓方程失去意義的點,往往被數學家們所厭惡。

但是,史瓦西的心臟卻因爲奇點而狂跳起來,不是因爲恐懼,而是因爲一種觸摸到宇宙終極祕密的戰慄。他知道,或許自己徹底錯了,但或許,自己看到了愛因斯坦本人都未曾預見的宇宙怪物。

他顫抖着,用最清晰的字跡將整個推導過程謄寫下來,然後寫了一封信。

“尊敬的愛因斯坦教授,”他寫道,“如您所見,戰爭待我還算仁慈,讓我在遠離炮火的間隙,得以走進您所創造的這個新世界……”

這封信,連同那份預言了宇宙中最恐怖天體的論文,被一個士兵帶出了煉獄般的戰壕,向着柏林的方向,開始了它的旅程。

幾天後,愛因斯坦看到了這封來自戰場上,還帶着硝煙氣味的信。他有點難以相信,一位普魯士科學院的院士怎麼會去志願參戰,去當炮兵中尉。然而,真正令他難以置信的是信的內容。

這位叫做史瓦西的院士,竟然在信中給出了一個愛因斯坦場方程的精確解。“我的天吶,這怎麼可能。要知道,我的場方程公佈還不滿一個月”愛因斯坦在心中驚呼。這個方程可是自己潛心研究了十年都還沒找到一個精確解的方程啊。

愛因斯坦馬上就提筆給史瓦西回信,他在信中難掩自己的興奮,同時也帶着些許的嫉妒:“我沒想到這個問題的精確解可以如此簡單地被你表述出來,我怎麼沒想到。”而且,愛因斯坦還在緊接着的一次普魯士科學院的會議上,代替史瓦西宣讀了他的論文。

然而,緊隨其後的,是一種深深的憂慮,甚至是一絲厭惡。因爲這個數學上堪稱完美的史瓦西解,在物理上卻描繪出了一頭駭人的“宇宙怪物”。

被嫌棄的“宇宙怪物”

講到這裏,我必須要花點時間,給你詳細講解一下,史瓦西的解究竟是什麼。你可以把它看作是廣義相對論的一個“理想化特例”。我在上期節目中說過,愛因斯坦的場方程實在是太複雜了,它是一個包含 10 個相互耦合的非線性偏微分方程的方程組,要考慮現實中天體的自轉、電荷、凹凸不平等等,就像去解開一團無比巨大的亂麻,實在是太難了。

而史瓦西做了一個物理學家最擅長也最必須做的事情——理想化。他抽絲剝繭,抓住主要矛盾,假設宇宙中只有一個絕對完美的球體,不轉也不帶電,並且球體外部是絕對的真空。然後他去解,這個理想球體周圍的時空是如何彎曲的。

這個解在大多數情況下都表現得非常“正常”。比如把太陽的質量和半徑代入進去,得到的時空彎曲程度和我們觀測到的水星近日點進動、星光偏折都符合得很好。

但問題就出在,數學的邏輯是無情的,它會把你的理論推向極致,不管你喜不喜歡。史瓦西驚訝地發現,在他的公式中,藏着一個無比怪異的“臨界值”。對於任何有質量的物體,都對應着一個特定的半徑,一旦這個物體的全部質量被壓縮到小於這個半徑,它周圍的時空就會變得面目全非,就好像沙堆在增加了一粒沙子後就突然崩塌一樣。

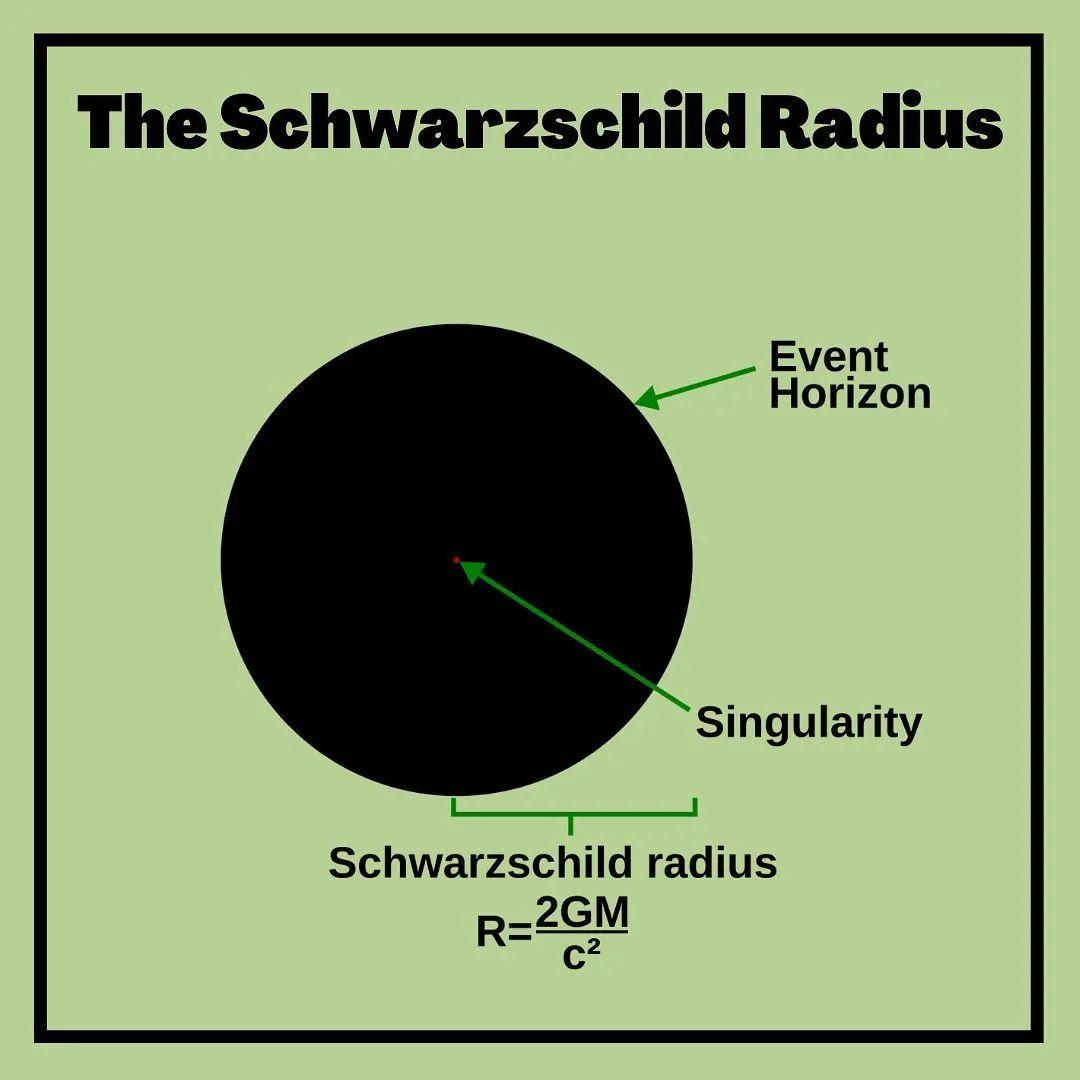

這個半徑,後來就被物理學界命名爲“史瓦西半徑”,以紀念史瓦西。這個臨界半徑公式寫出來倒是一點兒也不復雜:R = 2GM/c2

施瓦西半徑

公式裏的 G 是萬有引力常數,c 是真空中的光速,這兩個都是常數,也就是一個恆定的值。在這個公式中,唯一的變量就是 M,也就是物體的質量。這意味着,任何有質量的東西,哪怕是我們每個人,都有一個史瓦西半徑。

比如,太陽的質量大約是 2 x 1030 千克。代入公式,算出太陽的史瓦西半徑大約是 3 千米。而地球質量大約是 6 x 1024千克,代入公式,算出地球的史瓦西半徑大約是 9 毫米,就像一顆玻璃彈珠那麼大。而我們每個人的史瓦西半徑,比一個原子核的半徑還要小得多。這意味着,如果有某一種神力,能把龐大的太陽壓縮成一個半徑 3 公里的小球,或者把整個地球壓縮成一顆彈珠,那麼,一個“宇宙怪物”就會誕生了。

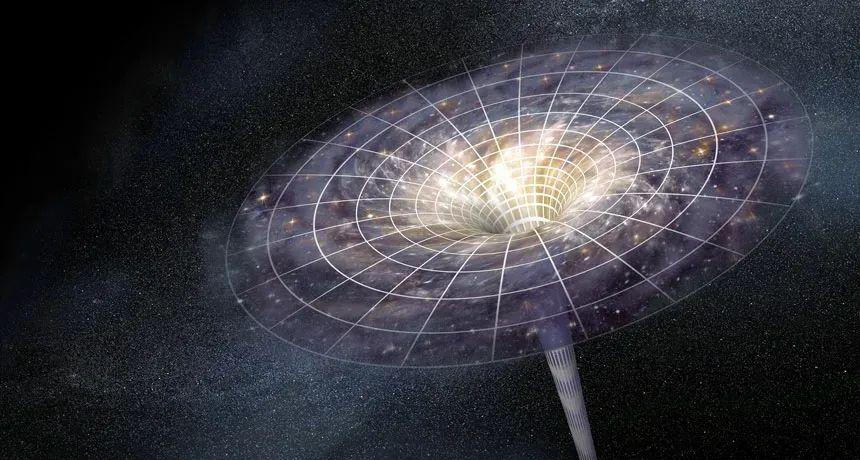

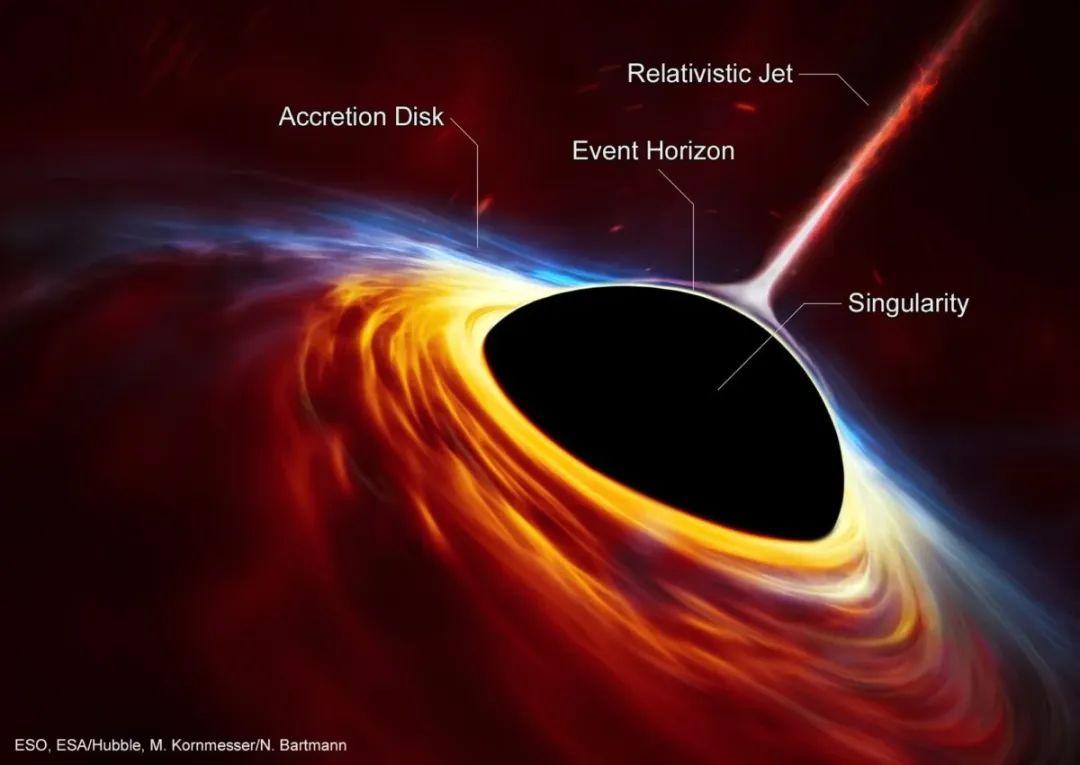

在這個臨界半徑上,會形成一個名爲“事件視界”的單向邊界。我們可以用一個更形象的比喻來理解它——“時空瀑布”。想象一下,時空像一條河流,一個大質量天體就像是河牀上的一個深坑,使得水流向它加速。離坑很遠的地方,水流平緩,你只要游泳技術好(速度夠快),就能逆流而上。但坑的邊緣形成了一個巨大的瀑布,一旦你越過了瀑布的邊緣,無論你的泳技多麼高超,速度多快,都只有一個命運——掉下去。事件視界就是這個時空瀑布的邊緣,在這裏,時空“下墜”的速度達到了光速。因爲沒有任何東西能超過光速,所以任何東西,包括光,都無法從這個邊界內“逆流而上”,只能被拖拽着墜向中心。它被時空本身永遠地“刪除了”。

事件視界

而更讓物理學家無法接受的,是在這個球體的正中心,所有物質將被無限地壓縮,最終形成一個體積爲零、密度爲無窮大的“奇點”。這是一個數學上的壞點,一個讓數學方程失效的點。

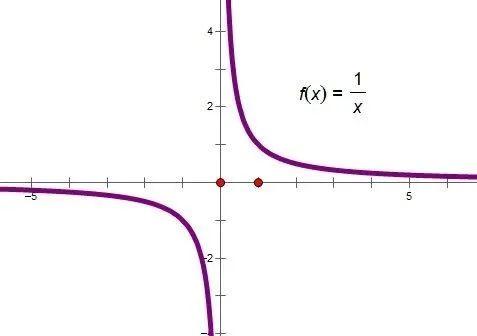

聽到這裏,如果你很難理解數學方程中爲什麼會有這樣的點。其實很好理解,我們每個人在中學數學中都遇到過奇點。比如,還記得 y = 1/x 這個函數是什麼圖像嗎?這是我們在中學學到解析幾何的時候,馬上會遇到的圖像。就是在一個座標系中的右上和左下的區域,各有兩根向原點凹陷的圓弧。換句話說,當 x 趨向於 0 時,y 的取值會趨向於正無窮和負無窮。中學老師講到這個函數的時候,都會告訴我們,x 不能取 0,你問爲什麼,他會回答說,因爲除零在數學中是不被允許,除零無法被數學定義。在中學階段,我們只能機械地記憶,該函數中,x 不能取 0。實際上,在 y = 1/x 這個函數中,x=0 就是這個函數的奇點,一個讓該函數失效的點。

“無窮大”這個詞,對物理學家來說,就像是樂譜上出現的一個刺耳的休止符,不,比休止符更糟,它像是整個樂隊突然開始胡亂演奏,所有的和諧與規律蕩然無存。在物理學中,一個理論如果算出了“無窮大”,這幾乎總是一個危險的信號,它不代表你發現了一個無窮大的東西,而是大聲宣告:你的理論在這裏已經失效了,它的適用範圍到此爲止,它描述不了眼前的這個極端情況。 就像你的導航地圖上突然出現一個“前方無路”的標誌,你不知道那邊是懸崖還是仙境,只知道你的地圖沒用了。

所以,當愛因斯坦看到小於史瓦西半徑的天體正中心會出現奇點時,他的態度就變得非常微妙了。他一方面承認史瓦西在數學上的才華,但另一方面,他堅決不相信大自然會真的允許這種“奇點”和“事件視界”存在。

這恰恰展現了科學探索中一個非常有趣,也充滿人性的一面,科學家的“品味”或者說“審美”會對他的研究產生影響。愛因斯坦的哲學觀,深受西方哲學家斯賓諾莎的影響,他相信宇宙在根本上是和諧、有序、可以被優美的數學所描述的。他那句名言“上帝不擲骰子”就是這種信念的體現。而“奇點”這種東西,在他看來,就是宇宙這首交響樂中的一個“破音”,一個醜陋的、不應存在的瑕疵,是理性的崩壞。他寧願相信,這是他的理論在極端條件下出現的bug,而不是宇宙的真實面貌。他認爲,在現實中,肯定有某種未知的物理機制(比如物質內部強大的排斥力)會阻止這種無限坍縮的發生。

當時,整個物理學界幾乎都站在愛因斯坦這邊。大家普遍讚賞史瓦西高超數學技巧,欣賞他數學推導的優美,但都默契地把這個結果當作一個純粹的“數學奇觀”,沒人認爲它對應着任何物理實體。

而這個數學奇觀的創造者,卡爾·史瓦西,卻再也沒有機會爲他的“發現”辯護了。就在他寄出第二篇相關論文後不久,1916 年 5 月,儘管已經轉移到了後方的戰地醫院,但這位在炮火中窺見時空盡頭的偉大頭腦沒能擋住病魔的攻擊,因病逝世。

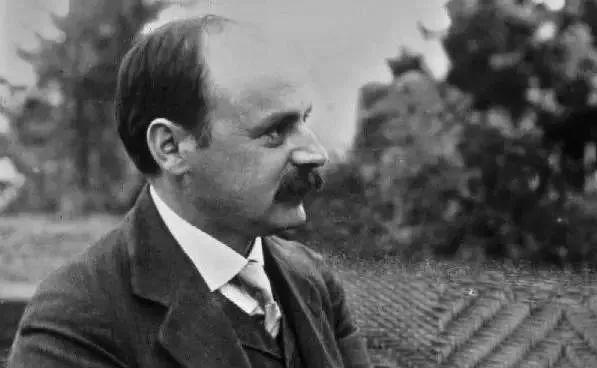

卡爾·史瓦西

他的死,使得這個“史瓦西解”像一個被遺棄的孤兒,尷尬地存在於物理學的殿堂中。它出身高貴,是廣義相對論的第一個精確解;但它的樣貌又太過駭人,連它的“理論之父”愛因斯坦都公開表示嫌棄。

科學的進程,往往不是一條筆直的康莊大道,它充滿了這樣的曲折和徘徊。 一個正確的思想,即使已經被數學清晰地揭示出來,也可能因爲不符合當時主流的科學審美、超出了人們的直覺經驗,而被長期忽視甚至壓制。從一個被嫌棄的數學“怪物”,到成爲天文學家們爭相尋找的宇宙“明星”,這頭“黑暗巨獸”的命運,還需要等待新的理論和新的英雄登場。

時間走到了 1930 年 8 月,一艘遠洋客輪正劈開印度洋的碧波,駛向遙遠的英倫三島。

甲板上,一個 19 歲的印度青年正迎着微鹹的海風,他的目光卻並未停留在海天一色的風景上。他的腦海中,翻騰的不是海浪,而是恆星的命運。在他的筆記本上,密密麻麻地寫滿了關於白矮星的方程——那是像太陽這樣的恆星燃燒殆盡後,留下的如同“恆星的白骨”般的緻密殘骸。

一位穿着考究的英國紳士在甲板上散步,看到這個年輕人如此專注,忍不住停下腳步,用一種長輩對晚輩的語氣溫和地問道:“年輕人,什麼重要的學問讓你如此着迷,連這壯麗的海景都無暇顧及了?”

那青年抬起頭,眼神中帶着一絲剛從沉思中抽離的迷茫,他扶了扶眼鏡,回答道:“先生,我在思考恆星的命運。”

“恆星的命運?”紳士笑了,“那不就是燃燒,然後熄滅嗎?像一盞油燈,油盡燈枯,很簡單的事。”

“是的,對大多數恆星來說是這樣。”青年點了點頭,但隨即他的目光又回到了筆記本上,輕聲地,像是在對自己說:“可我在想,如果……如果一顆星星太重了,重到連它自己都撐不住自己,那會發生什麼?它還會只是‘熄滅’那麼簡單嗎?”

就在這艘孤獨的輪船上,在這片浩瀚的大洋中央,一個數字從他的筆尖下浮現。一個極限,一個質量的上限。一旦恆星的殘骸超過這個臨界值,他發現,沒有任何已知的力量能夠阻止它無休止地坍縮下去。它將走向何方?一個無限緻密的點嗎?

此刻的他並不知道,自己筆下這個關於“質量”的臨界值,與十四年前史瓦西在炮火中算出的那個關於“半徑”的臨界值,如同宇宙兩端遙相呼應的信標。他更不知道,在史瓦西孤獨地逝去後,他,一個來自遙遠國度的青年,彷彿冥冥中接過了那支未竟的筆。

他將用自己的方式,在恆星的生死輪迴中,重新發現那個被物理學界集體嫌棄的“宇宙怪物”。而這個在海風中算出的結果,也即將讓他與當時天文界最偉大的權威人物,展開一場註定載入史冊的激烈碰撞。

這位青年是誰?科學有故事,我們下期接着聊。