第十個中國航天日,再聽55年前的那聲“東方紅”

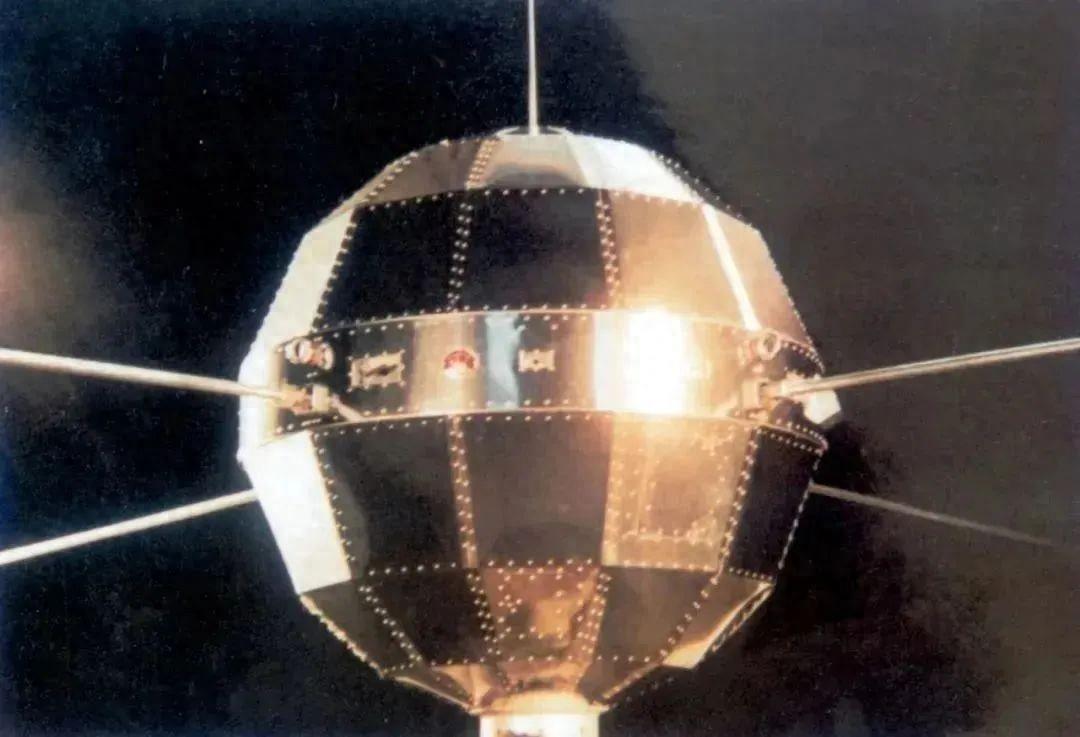

55年前的今天,

中國第一顆人造地球衛星

——“東方紅一號”

在酒泉衛星發射中心發射成功,

一舉實現

“上得去、抓得住、聽得到、看得見”,

在“一窮二白”的條件下

蹚出一條自力更生之路,

開創了中國航天事業發展新紀元。

東方紅一號衛星

2020年,

孫家棟、王希季、戚發軔、

胡世祥、潘厚任、胡其正、

彭成榮、張福田、陳壽椿、

韓厚健、方心虎等11位

參與“東方紅一號”任務的老科學家

給習近平總書記寫信,

回顧了中國航天事業發展的輝煌歷程,

表達了對實現中國夢、航天夢的堅定信心。

5年前的今天,

習近平總書記給參與“東方紅一號”任務的

老科學家回信,

高度評價他們創造了令全國各族人民自豪的

非凡成就。

在總書記的殷切關懷與鼓舞下,

航天人牢記使命,

以非凡的勇氣和毅力,

不斷突破關鍵核心技術,

取得了舉世矚目的成就。

今天,神舟二十號載人飛船

瞄準北京時間4月24日17時17分發射,

將繼續助推航天強國新徵程。

今天是第十個“中國航天日”。

這一天,

既是“東方紅一號”

歷經半個多世紀的深情回望,

更是神舟二十背後航天人

接力奮鬥的時代迴響。

東方紅一號衛星樂音裝置備份件

憑藉東方紅一號衛星發射以來

55年的技術積累、人才積累,

中國正在加快建設航天強國。

除此之外,這段奮鬥歷程

還留下一筆寶貴的精神財富

——熱愛祖國、無私奉獻,

自力更生、艱苦奮鬥,

大力協同、勇於登攀。

薪火相傳續華章,

非凡成就的背後是代代傳承的

無私奉獻精神火炬——

航天隊伍從不缺乏青年科技人才的身影。

彼時,東方紅一號衛星研製團隊

平均年齡不到30歲。

如今,

長征三號甲系列運載火箭總體設計團隊

平均年齡不到30歲,

夢天實驗艙總裝團隊平均年齡33歲,

北斗衛星團隊核心人員平均年齡36歲,

一代代年輕人

向着建設航天強國目標勇毅前行。

千磨萬擊還堅勁,

非凡成就的背後

是生生不息的自力更生精神血脈——

2022年,

中國空間站全面建成;

2024年,

“鵲橋二號”順利升空,

“嫦娥六號”月背取壤;

2025年,

“天問二號”即將開啓深空探索新徵程,

載人月球探測工程登月階段任務

各項研製建設進展順利……

每一次叩問太空

都是下一次探索的起點,

每一次技術飛躍

都足以擦亮中國航天

“自力更生、艱苦奮鬥”的閃耀標籤。

衆人拾柴火焰高,

非凡成就的背後

是凝心聚力的協同攻關精神烙印——

東方紅一號衛星發射時,

我國動用了當時全國近60%的通信線路。

從試驗場區到各個觀察測控站,

守衛通信線路的羣衆多達60萬人,

他們“大力協同、勇於登攀”,

創造出中國奇蹟。

中國北斗,全球夢圓,

北斗導航系統工程背後

凝結着400多家研發單位、

30多萬名科研人員

長達數十年的辛勤耕耘。

航天事業千人一枚箭、萬人一杆槍,

需要大融合、需要大聯動,

儼然成爲發揮新型舉國體制優勢的

成功典範。

1970年4月之前,

浩渺的太空沒有一顆屬於中國的衛星,

如今,“風雲”“高分”“北斗”……

中國的衛星接連上天。

再回首,

我們早已唱着《東方紅》,

開啓航天新紀元。

點贊中國航天,

致敬接續奮鬥的航天人!

視頻聯合出品:新華社新媒體中心、國務院國資委新聞中心、中國航天科技集團融媒體中心

素材支持:中國航天報社、星球研究所

———— / END / ————

責任編輯丨陳婷

校對|劉一鳴

執行主編丨劉海草 張灝然

內容來源丨新華社 航天科技