悲痛!2025開年最悲傷消息,“國之脊樑雙子星”去世,國人痛哭

2025年2月10日,武漢的鮮花銷售一空,中國船舶集團第七一九研究所總體樓那裏,堆砌出了一艘“鮮花潛艇”。

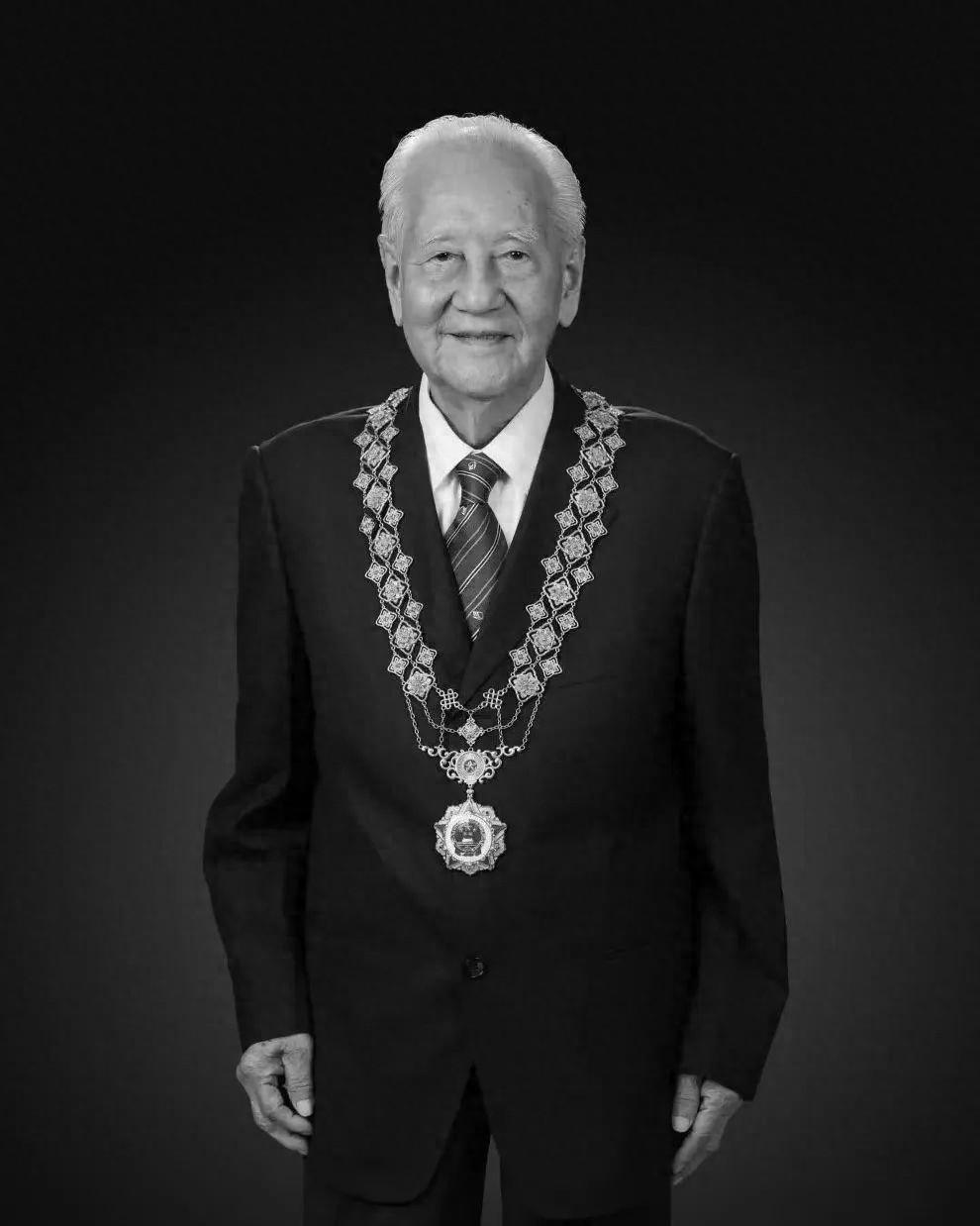

那是黃旭華院士的弔唁儀式現場。

2月6日晚上,99歲高齡的黃旭華在醫院去世。

至此,獲得2019年共和國勳章的“國之脊樑雙子星”,全部離開了我們……

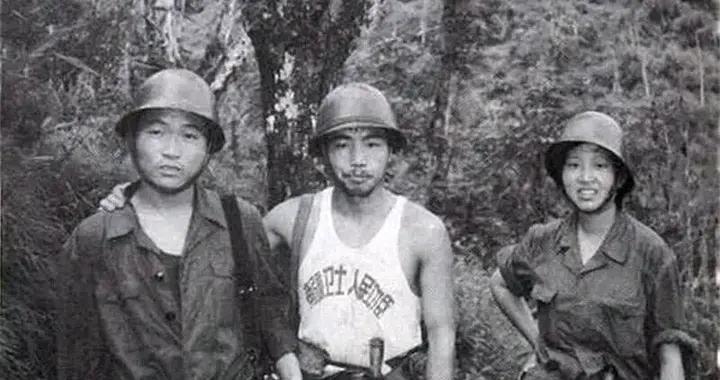

2019年9月,被譽爲“中國核潛艇之父”的黃旭華,與“雜交水稻之父”袁隆平院士在人民大會堂相遇。

兩位高齡老人坐在一起,交首相談,時不時還會拍拍對方。

那一天,兩位院士都獲得了“共和國勳章”。

他們用70年的歲月,致力於讓我們擺脫積貧積弱的艱苦狀況。

兩位院士,一位讓我們挺直脊樑,一位讓我們填飽肚子;一位讓我們不再捱打,一位讓我們不再捱餓。

70年,他們始終在堅持同一件事。

年少萌芽

1926年2月,黃旭華出生在廣東省的一個普通家庭裏,排行第三,前面還有兩個哥哥。

童年時期的黃旭華,得到父母和兄長的庇佑,過得自由而幸福。

經常陪同母親去教堂做禮拜,還會陪哥哥去教會的學校唸書。

1937年,黃旭華順利從小學畢業,即將步入中學。

但隨着全面抗戰的開始,當地的中學都開始搬遷,他不得不暫停學業。

轉年,他在大哥的帶領下離開了家鄉,轉入異地的中學就讀。

但國家動盪,時局難安,這也讓黃旭華的求學之路變得無比艱難。

1944年,抗戰局勢越發緊張,全國多所學校都取消了結業考試。

黃旭華也倉促結束了高中學業,準備報考大學。

當時人人都對戰爭情況無比關注,黃旭華也不例外。

他發現日軍頻繁進行海上攻擊,我軍後方也深受敵機轟炸的困擾,他就想:

“想轟炸就轟炸,因爲我們國家太弱了!

我要學航空、學造船,我要科學救國!”

懷揣着這樣的志向,他以造船系第一名的成績,進入了國立交通大學學習,並於1949年入黨,進入黨校學習。

同一年,袁隆平進入農學系讀書。

與黃旭華不同,袁隆平出生於一個知識分子家庭,父親是學校校長,母親是英語老師。

1930年出生的袁隆平,童年始終處於戰火紛飛的境況裏。

受父母的影響,袁隆平從小就接觸英語,讀書和教育方面也始終沒有落下。

但他最感興趣也最鍾愛的,還是那些農作物。

小學的一次郊遊,讓袁隆平看到了水果豐收的景象。

從此,他的心裏就埋下了一顆關於農業學習的種子。

所以大學的時候,他堅持要學習農學。

父母都不是很支持他這個想法。

中國人祖祖輩輩都在種地,都知道搞農業有多苦,考大學,就是希望能夠從農田裏走出去,可他還要走回來。

袁隆平知道父母是心疼他,但他有自己的嚮往和堅持。

1953年8月,袁隆平從西南農學院畢業。

50年代到70年代,將近20年的時間裏,他都在湖南一個偏遠的農校教書。

彼時正值災荒年,那是中國歷史上最大的災荒,導致了數百萬人餓死。

袁隆平在田地裏見證着這一切:

“剛剛喫完飯,肚子又餓了,一天到晚就想喫飯。

有時候用糠來替代,越喫越餓……那個日子真的很難受。”

“那天我走在路上,我親眼看見5個人倒在路邊,他們都是餓死的。”

於是他就想:

“一粒糧食能夠救一個國家,也可以絆倒一個國家。要研究水稻,要讓每個人都能喫飽飯。”

他決定研究雜交水稻。

與此同時,另一邊的黃旭華,也開始了關於核潛艇的研究和製作……

他們一個在湖南,一個在遼寧;一個在農田,一個在海面。

在不同的地區、不同的領域,他們都在爲讓國家更有底氣、讓國民過上更好的日子而努力。

也是從這時開始,就決定了他們的一生。

荊棘密佈

1958年8月,黃旭華接到一個通知,要他去北京出差一趟。

彼時的他剛剛結婚兩年,女兒也纔出生沒多久。

就在前一年的春節,母親還拉着他的手說:“我和你爸也老了,你們要經常回來看看……”

可誰知,這次一出差,就是30年未歸家。

那是一份絕密的任務。

彼時美蘇冷戰期,西方國家核訛詐,蘇聯也開始進行技術封鎖。

面對這樣的國際狀況,我國啓動了核潛艇研製工程,一批人擔負起了核潛艇的研製工作。

黃旭華就在其中。

面對“核潛艇,一萬年也要搞出來”的誓言,黃旭華更堅定了他獻身核潛艇事業的人生走向。

這份工作要絕對保密,所以他不能回家,也不能和任何人說。

30年的時間,他與家人唯一的聯繫方式,就是145信箱。

父母多次寫信問他在哪裏工作,做什麼工作,他都閉口不談。

最後父親都認爲,黃旭華是成了逃犯。

爲了彌補不能在父母身邊盡孝的遺憾,黃旭華每逢年節都會給老人寄去十元錢。

但父親不收,認爲這個兒子“不懂事”,每次都會把錢退回。

黃旭華有苦難言。

不光是家人不理解,研究工作上,也充滿了困難。

當時國內對核潛艇的製造毫無頭緒,沒有圖紙,沒有技術,沒有外援。

他們唯一的資料,是兩隻核潛艇玩具模型。

研究小組將玩具模型大卸八塊,又根據美蘇兩國研究核潛艇時走過的“彎路”,重新總結經驗。

用磅秤、算盤、皮尺這樣的“土”工具,用了近20年的時間,研究出了我國第一艘攻擊型核潛艇“長征1號”。

中國人有了自己的海上武器,真正挺直腰桿站起來了!

同一時間,我國的第一株秈型雜交水稻,也培育成功了。

1960年前後,袁隆平在試驗田無意間發現一株特別的水稻,它不僅長得更高,籽粒也更爲飽滿。

從那開始,他就頂着一片質疑聲,專注於“人工雜交稻”的研究試驗。

幾乎所有人都不認同他的試驗,說他“根本不懂遺傳學”。

他不管別人如何說,始終堅持自己的研究。

終於,迎來了突破性進展。

他從14萬個稻穗中,找到6株不育株。

這樣的發現,讓他欣喜若狂。

然而,就在曙光出現的時候,意外再次發生。

某天早上醒來,所有的秧苗都被人連根拔起,試驗毀於一旦,連挽救的機會都沒有。

這件事讓袁隆平的試驗推遲了整整三年。

還有人造謠說:

“秧苗八成是他害怕實驗不成功,自己拔的。

他就是在騙國家的實驗基金!”

面對失敗、質疑、詆譭,他一概不理。

而是提起行李離開妻兒,獨自前往南方,尋找“野生不育株”。

整整7年未歸家。

直到1973年,他成功培育出了雜交水稻,讓每畝地的產量增加了100斤。

從此,中國人再也不怕餓肚子!

夕陽長紅

如果說有什麼詞語可以用來形容兩位院士,那應該就是堅持與奉獻了。

年少時心中種下的種子,在青年時破土萌發,於中年時長成參天大樹,至晚年而蔭庇衆人。

即便到了古稀、耄耋之年,二老也從未停下腳步。

2021年,黃旭華向中國船舶719所捐贈1100萬元個人所獲獎金。

設立了“黃旭華科技創新獎勵基金”,用於獎勵爲推動裝備研製事業創新發展作出重要貢獻的科研人員。

同時,他還將他個人所獲得的各級各類獎項的獎金全部捐贈,約2000萬元,都用於國家的科研、教育及科普事業。

同一年,91歲高齡的袁隆平院士仍在三亞的基地工作。

但不幸的是,3月在基地摔了一跤,引發了身體上的不適,於兩個月後去世。

醫護人員紛紛痛哭。

或許是老天也感到悲痛,在送別當日,長沙下起了雨。

無數市民自發來到街頭,撐傘肅立,只爲說那一句:

“袁爺爺,一路走好。”

4年後的武漢,也是如此。

中國船舶集團719所在武漢市中山路院區的悼念廳裏,設立了弔唁現場。

武漢的市民也自發前往,只爲獻上一束鮮花,作爲臨別的禮物。

想說的話太多,來不及開口;心中的思緒太滿,無從言說。

千言萬語,終化爲“感謝”二字。

感謝您讓我們在國際上挺直脊樑;感謝您讓我們不再忍飢挨餓。

感謝您讓我們擺脫積貧積弱的舊時代,能夠過上幸福美好的生活。

最後再說一句:二位先生,您安眠,我們永念!