豐子愷家的除夕“春晚” | 張弘

“過年您最想去哪兒?”我問74歲的楊子耘和79歲的宋雪君。兩位老人相視微微一笑,彷彿看到了60年前的彼此少年。“外公家!”他倆不約而同地說。

陝西南路39弄93號,是外公豐子愷於1954年至1975年在上海的寓所。這棟藝術史上著名的“日月樓”,在孫輩們心中則是一個無可取代的快樂存在。

2026年2月4日立春,陝西南路39弄長樂邨(本文作者 張弘攝)

2026年2月4日立春,長樂邨93號“日月樓”(本文作者 張弘攝)

1960年代初,豐子愷先生在長樂邨(上海中國畫院藏,楊子耘提供)

1962年,豐子愷先生在93號“日月樓”前(楊子耘提供)

喏,一進外公家就有“外公糖”喫:一種市面上很少能買到的太妃糖。外公從不問孩子考試考得怎樣,有小客人來,他都要笑眯眯地請其先喫一顆。

豐子愷家的“外公糖”(益民太妃糖)的糖紙,攝於上海益民食品一廠歷史博物館

外公家居然還有一種特別的“外公紙”。那是他受老師李叔同惜物的影響,作畫時裁下的宣紙邊角料,再裁成小方塊,用木夾子夾好放在書桌一側作吸墨之用。而孩子們很快發現這些小方塊的另一妙用:擦嘴巴又軟又香,大小也剛剛好。那個時代,上海灘誰家見過這樣的“餐巾紙”啊。

甚至,外公家還有“滑滑梯”:打過蠟的樓梯踏步滑溜得很,一串小屁股坐上去,“咚咚咚”就從二樓一顛一滑到了底樓,只恨太短太短不過癮,“蹬蹬蹬”跑上去再樂顛顛地滑上個三四趟。

還有一張“乒乓桌”是“過節限定”。其真身是前房客留下的一張8人座長方形“大菜臺”,兩位孃舅一頭一個將桌子拉開,再來一人鑽入桌子中間加塊木板,瞬間變出個“超長版”來。楊子耘記得,每到春節,外公家打乒乓是要排長隊的,他有時排得實在沒了耐心,便騎上腳踏車,繞陝西南路、長樂路一圈,回來發現還沒輪到他呢。

不過除夕那晚,“乒乓桌”上必是擺滿了外婆精心準備、特別有儀式感的年夜飯:塞滿香腸、香菇、栗子和上好糯米的八寶鴨,熱氣騰騰隆重上桌的炭燒銅火鍋,比飯菜更溫熱的桐鄉話,還有外公豐子愷起頭的對對子:童子打桐子,桐子不落,童子不樂。子耘至今仍能用上海話背出下聯:魔姑採蘑菇,魔姑真仙,蘑菇真鮮。

豐子愷繪《“今夜兩歲明朝三歲”》

大菜臺是大人們暢敘的主場,而用茶几小桌另拼一席的孩子們喫上幾口便坐不住了,跑到走廊搶着猜謎。這一天,外公家的客廳以一條條綵帶裝點,南北貫通的走廊裏則拉起長繩,上掛寫有謎語的彩色紙條。謎語一般由豐子愷的長女豐陳寶和幼女豐一吟準備,不少蒐集自全家愛讀的《新民晚報》副刊“夜光杯”,由楊子耘的姐姐楊朝嬰抄寫,表兄宋雪君負責兌獎。猜謎作爲除夕聯歡的前奏,主要是讓孩子們“熱身”,所以謎語大多適合孩童,比如:

兩隻袋袋沒有縫,日裏裝滿夜裏空。(打一物)褲子

一百個囡囡睏在一張牀,一個一個拖出來打。(打一物)算盤

我問:這麼多年的除夕,有沒有難住大家的謎語?當然!雪君、朝嬰都記得這麼一條:

千錘萬鑿出深山,烈火焚燒若等閒。

粉身碎骨渾不怕,要留清白在人間。(打一物)

這條遲遲未有人揭榜的謎語,善古詩文的豐華瞻(豐子愷長子)志在必得:謎底是“鹼”,不然不合理。負責兌獎的雪君悄悄看了謎底:偏偏就不是……有人請出外公,此時的他已是微醺,而衆人的目光都聚在他身上,一時屋裏鴉雀無聲,雪君都替他捏把汗。只見他微微合上雙眼,思忖片刻,緩緩卻堅定地說出二字:石灰。“對啦!對啦!”雪君帶頭歡呼。原來這是一首明代詩人于謙的《石灰吟》,全詩無石無灰,像極了謎面。“那個時代也無度娘和AI,詩,全在外公的心裏。”雪君說,那晚,他給外公發了一顆“外公糖”以資獎勵。

豐子愷繪《雪君滿三月》、《雪君初到西湖》,畫中的外孫宋雪君剛滿100天

當“大菜臺”上的杯盞碗碟撤下,孩子們最期待的好東西上桌了!來外公家過除夕,每人都要帶一樣禮物與親友交換,它們或用報紙、或用紙盒神祕地包着,但是上桌前必貼了一張巴掌大的紅紙,上書“除夜福物”,還有編號。

“大家都想抽到外公的福物,他的禮物總是最好的,比如一大塊巧克力,可惜我一次也沒抽到過。”74歲的子耘現在說起來語氣裏都帶點“小遺憾”。他記得有一年衆多的除夜福物裏有一隻非常小的盒子,大家都在猜那裏面能裝什麼。沒想到拆開一看,竟是一支派克筆,哦,這是外公送的福物啊。雪君那時是孫輩中的大孩子,他記得“還有一年,外公讓我給他包了一件大傢伙,叮囑我裏三層外三層一定要包嚴實。朝嬰摸了好幾遍,就是摸不出名堂。看到大家費好大力氣拆包裝,我只能強抿住嘴,就等着福物露出真容那一刻全家的鬨堂大笑——因爲這年外公準備的是一把蘆花掃帚!”。

孩子們歡歡喜喜領了除夜福物和壓歲紅包——那紅包也是自家做的,還有外公手書的“壓歲”二字,便像撒歡的小馬駒向院子裏奔去。因爲外公宣佈:放炮仗!放煙花!把院門打開,讓鄰居家小朋友也進來一道放、一道看。

在長樂邨這條法式里弄裏,豐子愷還結交了不少“小朋友”,比如隔壁92號張家的芳芳、萍萍就經常來豐家串門玩耍,愛聽豐家留聲機裏一天放到晚的交響樂和京劇,愛聽豐新枚彈鋼琴,愛跟着豐一吟學唱歌。有一年中秋,豐子愷還爲她倆創作了一首滬語歌:

今朝夜裏好月亮,芳芳萍萍去白相。

走到門口馬路上,碰着隔壁小阿孃。

正好有部微型車,停在陝西南路上。

三個人連忙上車去,到外灘去看月亮。

除夕夜有哪些鄰居來豐家一起放煙花,早已記不清了,但一年年豐家煙花照亮的小孩子裏,一定會有芳芳和萍萍。

豐子愷與鄰家小朋友萍萍(楊子耘提供)

放過煙花,最最重頭的聯歡晚會就開始了,這也是豐家全家人頂盼望的時刻。整臺“春晚”由豐一吟總導演,她是外甥外甥女們心中無所不能的小阿姨。孩子們爭着給她打下手。朝嬰,那個全家稱其爲“morning baby”的少女,最驕傲的就是在大紅紙上抄寫節目單。弟弟子耘記得,一行行節目名還用一條條紅紙條覆蓋,每開始一個新節目前,主持人就撕開一條紅紙。在沒有彈幕的年代,這樣的“手動報幕”,卻別有一番“開盲盒”的情趣。

整臺聯歡,豐家的年輕人各展才藝,尤其是朗誦環節,俄語、英語甚至印尼語輪番上陣。有誰不登臺表演的嗎?連小嬰孩都會在客廳中央拍幾下皮球。可能外公是個例外,當然他絕不會以一家之長自居發表演說,他只在1965年的除夕夜給大家說了一個“塞翁失馬”的故事,並第一次錄在了磁帶上。他想告訴孩子們的人生道理,恐怕都在這個故事裏了吧……

經典的晚會都有一個保留節目,在豐家,每年除夕必唱一首少兒版的《送別》,至於是開場還是壓軸,三位後人各有各的記憶,或許,每年都不一樣吧。不過他們都記得,外公豐子愷說,《送別》是我的老師李叔同先生的歌,當然好。可是小孩子唱“知交半零落”似乎又“不大好”。於是下一年再唱時,此歌已由外公改寫成了《春遊》——

星期天,天氣晴,大家去遊春。

過了一村又一村,到處好風景。

桃花紅,楊柳青,菜花似黃金。

唱歌聲裏拍手聲,一陣又一陣。

這一陣又一陣的歌聲、笑聲與掌聲裏,舊年的腳步便貼近到了午夜十二點。傳統的守歲是要跟着收音機倒計時的,有一年,大約是外公突發奇想:大家還記不記得老家石門賣豆製品的小販的叫賣?說着他自己先學了起來:欸~素雞呀素包,素包呀素火腿,素香腸素筍乾,醬油豆腐乾……在拖長的“豆腐乾——”裏,新一年不期然地就以宏亮鐘聲來報到了。

誰也捨不得在此刻離開外公家,沒有熱水汀更沒有空調的公寓房裏,上上下下被這人氣和歡樂裹得暖暖的。大大小小二三十人,將樓上的房間全部佔滿,子耘記得,有一年他和父親竟是睡在壁櫥裏的,因爲那裏面的一牀牀的棉被早就被搬空還不夠用呢。

12歲的子耘躺在黢黑的格間裏興奮得睡不着,還在心裏一遍遍唱:過了一村又一村,到處好風景……

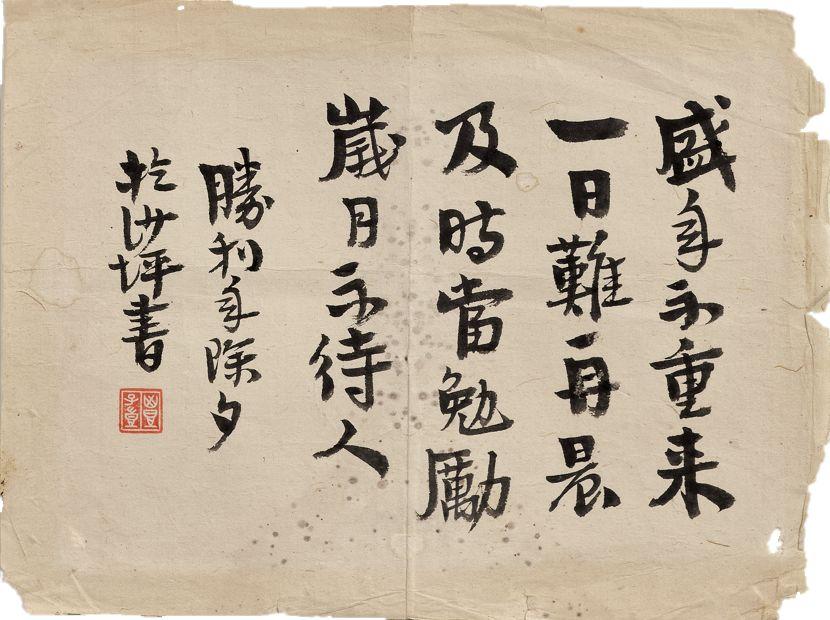

豐子愷書於除夕的《盛年不重來》

一個甲子後的2025年春,我在上海圖書館東館,有幸爲楊子耘老師的講座串場主持,並與現場讀者一起,跟着楊老師學唱這首《春遊》。唱着唱着我突然想起了楊老師轉述的豐子愷的一句話:

知識、道德,在人世間固然必要,然倘缺乏這種藝術的生活,純粹的知識與道德全是枯燥的法則的網。這網愈加繁多,人生愈加狹隘。

我想,在下一個新年到來前,應該把我所聽到的豐家除夕故事寫下來。

1961年春節,在“日月樓”前的豐子愷一家(楊子耘提供)

感謝楊朝嬰、楊子耘(豐子愷長女豐陳寶的女兒和兒子)和宋雪君(豐子愷次女豐宛音之子),三位是豐家後人,也是研究豐子愷藝術的專家。他們提供了寶貴回憶,並逐字逐句審讀此文。

楊子耘先生(左)回憶外公豐子愷,右爲本文作者張弘