筆會|徐建融:京劇的洋爲中用

吐故納新,洋爲中用,是5000年中國文化持續不衰、生生不息的一個優秀傳統。三代的“用夏變夷”,因秦火燒燬了大量的文獻資料,使後人不得其詳。而漢唐絲綢之路的通暢,西域文化源源不斷地傳來,爲傳統的固有文化注入了新鮮的血液,遂使“君子之於學,百工之於技,自三代歷漢至唐而備矣……古今之變,天下之能事畢矣”(蘇軾)。尤其是外來的佛教文化,由異質而同化,更與儒學、道學一起,成爲中國傳統文化的三大重心。

晚明以降,西洋文化的輸入,爲傳統文化的發展創造了一個新的契機。歷經300餘年的曲折和屈辱,進入民國,尤其是新文化運動之後,“德先生”和“賽先生”終於爲傳統所接納,商務印書館的“漢譯世界學術名著”更成爲新一代文化精英的啓蒙。誠如聞一多在《論振興國學》中所說:“振興國學”,既不是“勝朝遺逸”“骨鯁耆儒”即恪守傳統者所能爲,也不是“惟新學是騖”“習於新務”即全盤西化者所能責,而“惟吾清華以預備遊美之校,似不遑注重國學者,乃能不忘其舊。刻自濯磨,故晨雞始唱,踞阜高吟,其惟吾輩之責乎”!

作爲國粹的京劇,在這一場波瀾壯闊的中西融合的大潮中,當然也作出了積極的探索。其間的努力,既有成功的經驗,也有失敗的教訓,無不值得今天的京劇界認真借鑑。

首先需要提到的是,1904年,有慨於清政府的喪權辱國,老生“汪派”的創始人汪笑儂自編自演了一出《瓜種蘭因》,以皮黃的形式演繹了波蘭王國爲外國瓜分的故事。同年8月於上海“春仙茶園”粉墨登場,其異國情調的情節,對中國危亡指桑罵槐的警醒,在觀衆中引起了不少的轟動。蔡元培更在《警鐘日報》上撰文,認爲此劇爲戲曲改良的“開山之作”,誠“梨園未有之傑構”。

1907年6月,一批留學生聚集上海,根據美國作家斯托夫人的名著《湯姆叔叔的小屋》編演了一出話劇《黑奴籲天錄》。興致上來,更把它編成了京劇,由名伶同時又是“上海新舞臺”的主要斥資人潘月樵、夏月潤等主演,角色身穿西裝,表演則皮黃加唸白,唱少說多,居然也頗爲賣座。趁熱打鐵,又在新舞臺上演了改編自法國作家小仲馬《茶花女》的《新茶花女》,再次引起轟動。

上海的這股新潮影響到北京,譚鑫培的弟子賈洪林也坐不住了,急起直追,編演了一出《法國血手印》,自飾大律師,八字鬍、戴眼鏡,西裝革履登場,唸白做打,糅合中西,大受觀衆的歡迎。但“保守”勢力卻對之大加貶斥,認爲是不中不西的不倫不類。賈后來也沒能再演下去。

尚小云《摩登伽女》

倒是尚小云取材於古印度故事的《摩登伽女》,不僅身穿百褶裙、高跟鞋上場,還跳起了英格蘭舞,更把鋼琴搬到舞臺上演奏,讓琴師楊寶忠着西裝不拉京胡拉小提琴……神怪荒誕的情節加上新奇的演唱,好看又好聽,觀衆的癡迷入狂,簡直空前絕後!

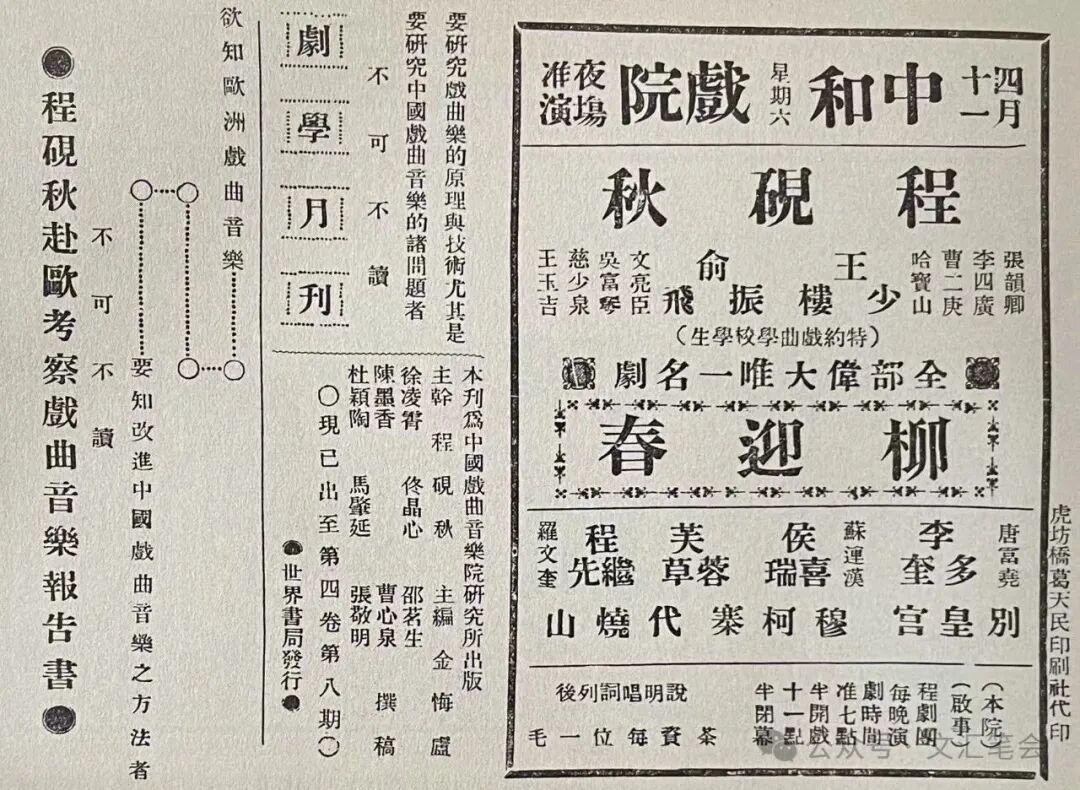

1927年的6月20日,北京《順天日報》徵集“五大名伶新劇奪魁”的評選,由廣大觀衆、讀者投票;7月20日公佈結果:梅蘭芳以《太真外傳》、尚小云以《摩登伽女》、程硯秋以《紅拂傳》、荀慧生以《丹青引》、徐碧雲以《綠珠墜樓》榮膺“五大名伶”之譽。後因徐息演較早,所以就以梅、尚、程、荀並稱“四大名旦”。雖然梅蘭芳是業界公認的“四大”首席,但觀衆的投票實以尚小云的《摩登伽女》爲第一,達6628票,而梅僅1774票。據老輩梨園中人講,由於尚小云的異國題材廣受歡迎,梅蘭芳也曾動過編演法國作家雨果《巴黎聖母院》故事的念頭,但最終並沒有付諸行動。

事實上,尚小云自己也清醒地知道,觀衆的歡迎不一定代表京劇革新的方向;尤其是,用皮黃的形式演繹外國的故事,更不是京劇長期發展的正宗大道。根據張之洞“中學爲體、西學爲用”的觀點,一切外來的文化,只能作爲中國文化的“用”也即形式,中國文化的“體”也即內容,必須堅守固有的傳統而立定精神——用今天的話說,也就是“講好中國故事”。

電影完全是一門外來的藝術,但傳入中國之後,主要也是“用”來拍攝中國故事的,這纔是“洋爲中用”。包括話劇、芭蕾、油畫亦然。偶一獵奇,當然無傷大雅,大力爲之,則成“中爲洋用”了。

京劇、中國畫,本來就是傳統的藝術,在形式上借鑑、融合西方的元素當然是時代的必須,但“用”傳統的形式,包括中西融合的形式來演繹、描寫西方的題材,豈不本末倒置,成了“西學爲體,中學爲用”?

正因如此,所以,儘管尚小云的《摩登伽女》大獲成功,讓他名利雙收,但平時卻很少上演此劇。只有當榮春社賠錢虧本的情況下,纔不得已上演此劇贏得票房。而銳意創新的梅蘭芳,一生編演過大量新戲,包括時裝戲,但《巴黎聖母院》的設想最終並未付諸行動,應該也正是出於這一文化“體”“用”上的考慮吧?

明乎此,我們也就知道,京劇的洋爲中用,“抓手”不在故事題材,而在演唱包括伴奏、佈景、燈光、道具、切末等形式的探索和嘗試。

《智取威虎山》“打虎上山”

我們知道,新中國成立之後的現代京劇,其題材內容和角色由工農兵取代了帝王將相、才子佳人,更在形式上使用了西洋樂器伴奏。尤其是“樣板戲”中的《林海雪原》,“打虎上山”的那段唱腔,交響音樂的氣勢磅礴幾使京胡鑼鼓顯得雖有若無,令聽衆熱血沸騰!後來,梅葆玖排演新編《大唐貴妃》,也成功地加入了西洋樂器。儘管至今有人對此持不同的意見,但我始終認爲,只要有助於皮黃的演唱,適當地融入西洋樂器甚至西洋曲調伴奏、演唱,是現代京劇的成功創舉。也使現代京劇足以成爲200年京劇史上的第三次輝煌——長安大戲院的趙洪濤兄,與我持同樣的觀點,無奈未能爲衆所公認。

不過,我所認爲的這一成功創舉並非一蹴而就。從查得到的文獻資料,應該從1917年就開始有人嘗試了。當年的4月2日,一生推崇創新的南派名旦馮子和新編了《紅菱記》,與蓋叫天合作,首演於上海天蟾舞臺。京胡、月琴、鑼鼓之外,開創性地加入了鋼琴、小提琴伴奏,化妝上也有所創新。不按傳統的方法貼片包頭,僅梳一條黑長的大辮子,身穿粗布麻衣,腰繫圍裙,開現代京劇現實題材之先聲。而前述尚小云《摩登伽女》的小提琴伴奏,在洋爲中用的探索方面更是下足了功夫。有別於西洋樂隊、西洋琴師的加盟,而是由一代京胡聖手楊寶忠親自拉奏。楊是“四大鬚生”之一楊寶森的堂兄,本工老生,後因倒嗓未能恢復,轉攻京胡,同時又從文明戲創始人之一的朱旭東學小提琴,擅把小提琴的炫技法借鑑到京胡中來,弓法流暢別緻,伴奏過門以短弓快拉爲特色,如疾風驟雨。他既能把小提琴的技法融入到京胡中來,當然也能把京胡的特色應用到小提琴中去。因此,由他來拉小提琴,在如何託腔保調,主動、及時地配合與烘托演唱的音色、音量、節奏把握,剛柔兼濟地強化演唱的效果,爲尚小云在該劇末場的鉢吉蒂向佛獻舞創造高潮的氣氛,其境界就決非一般的洋琴師伴奏所能企及了!

京胡聖手楊寶忠

又據1925年5月17日上海《申報》載“家驥”的撰文,“五月八日,東方人壽保險公司假座開明劇場開聯歡之會”的票友京劇演出:

和唱音樂均用西樂,頗覺新穎,然終不如絲絃之絲絲入扣。過門亦未着力,未能如絲絃之融合,此或系未能純熟而臻以妙境耳。開場動作等,無鑼鼓相和,似覺無勁,且太嫌清靜,然鑼鼓喧天,亦似太鬧……總之,如用西樂,必須細加考量,則前途不無希望,絲絃本我國擅長之藝術,亦未可一筆抹煞。去蕪存菁,則自亦有其可取之道。深望海內顧曲家於兩方不分軒輊,多存其真,研求一折中辦法,爲劇界圖一新紀元焉。

可見這是一次全盤西化的伴奏演出,當然是失敗的,但卻爲劇界新紀元的開創提供了有益的借鑑。

除了伴奏,唱腔、舞蹈中如何融入西方的元素,也是京劇藝人們長期探索的一個突破口。前述《黑奴呼天錄》的唱少說多和《摩登伽女》的英格蘭舞,因爲演的是外國人物,所以用外國腔、外國舞;馮子和與蓋叫天合演《七擒孟獲》中有一段大型的歌舞場面,馮更穿着蕾絲裙,唱着異域調,跳着西洋舞——雖然,這是中國的故事,但因歌舞的角色是“蠻夷”,所以仍無傷大雅。但如果角色是漢人,這樣“全盤西化”地搬弄西方元素,肯定是不能被允許的。如何使西方的元素融會貫通於中國的傳統形式之中而不見痕跡?這方面的成功例子,我們可以看一看梅蘭芳和程硯秋。

梅蘭芳和卓別林

梅蘭芳於1935年訪問蘇聯,回國後撰《訪蘇自述》,其中有云:“而今而後,如何使東西劇藝合流,實爲一有興趣之問題。”而他與卓別林的友誼,更是20世紀世界戲劇史上的一段佳話。1930年,梅蘭芳訪美,與卓別林作了深入的交流;1936年,卓別林訪華,二人在上海再次認真地切磋。後來,梅撰寫了《中國戲曲的表現藝術》長文,用很大的篇幅講述了自己從西方啞劇中所借鑑的表演心得:

《貴妃醉酒》裏有一段啞劇,楊貴妃就用眼睛配合手勢和高力士、裴力士說話:叫他們拿酒,請皇帝到百花亭來。她還用眼睛告訴觀衆她心裏是如何苦悶、寂寞。在《宇宙鋒》趙女裝瘋的時候,我就常常揹着趙高和啞奴用眼睛說話。

京劇的表情,本來主要是通過身段動作的程式來實現的,包括眼神的運用,主要是配合身段尤其是手的動作間接地表情。直接地用眼神來表情,是梅蘭芳把啞劇之長洋爲中用的一個成功創舉。

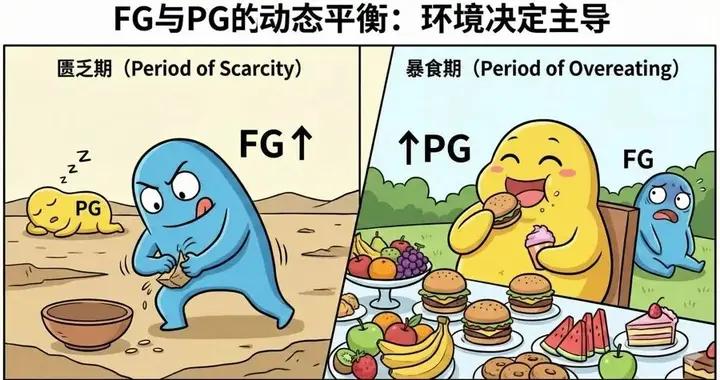

1932年,程硯秋奉“中華戲曲音樂院”之命赴歐洲考察。歸國後於1933年5月10日發表《赴歐考察音樂報告書》,提出“關於戲曲改良的十九項建議”,其中大量的條項,就是以京劇爲本體,用西方戲劇音樂的方式方法來改良京劇的傳統,使歐洲戲劇音樂與中國戲曲的長處集合起來,讓京劇得到新的滋養和新的發展。

1932年程硯秋訪問法國里昂中法大學

《戲學月刊》力薦程硯秋考察報告書

程硯秋這一中西融合的京劇改良論,反映在他自己的表演實踐中,如《鎖麟囊》“春秋亭”唱段的“忙把梅香低聲叫”這一句的末尾,加上了一個十幾板的拖腔,自述是從施特勞斯的“大圓舞曲”借鑑而來,美麗多姿卻不着西方圓舞曲的痕跡,而依然是純粹正宗的西皮流水。“團圓”一場最後的“哭頭”中,也巧妙地融入了美國電影《鳳求凰》的歌曲音調,極大地豐富了唱腔的旋律色彩。李玉茹曾評價程硯秋的藝術:“程派的唱法不僅繼承和發展了傳統,而且在發聲吐字行腔歸韻方面,吸收了西洋歌劇演員的蓄氣、放聲、收音的方法,使音色音域都得到更好的成效。”這是完全正確的。

可見,一切成功的洋爲中用,總是如水乳交融,使觀者不覺有洋的元素加在裏面,而是“當然如此”的傳統的“周雖舊邦,其命維新”。

《鎖麟囊》“忙把梅香低聲叫”(徐建融 作)

每看到有人對潘天壽先生“中西繪畫應該拉開距離”說的詮釋,認爲是在主張中西文化的性質根本不同,所以只能分道揚鑣而不可融合互惠,我只能無奈地報以苦笑。

拉開距離是目的不是手段,融合不融合則是手段不是目的。不融合而傳統自強固然可以拉開與西方文化的距離,但也可能淪於泥古不化的故步自封而拉不開距離;中西融合固然可能有不中不西的不倫不類,但也可以有徐悲鴻、林風眠和梅蘭芳、程硯秋的推陳出新而拉開與西方的距離。還是用潘天壽的觀點:

歷史上最活躍的時代就是混交時代。因其間外來文化的傳入,與固有特殊的民族精神互相作微妙的結合,產生異樣的光彩。(《中國繪畫史略》)

真正的文化自信既可以是自強不息的古爲今用,也可以是拿來主義的洋爲中用。數千年的繪畫史如此,數百年的京劇史當然也不可能是例外。

文丨徐建融

編輯丨王秋童