高劍父上海兩畫的愛恨情仇

辛亥革命元老、嶺南畫派創始人之一高劍父(1879—1951)於民國初年來到上海,但在1932年“一·二八”事變時,他的虹口寓所遭日軍炸燬,胞侄爲雄被害,被迫揮別申城。近日,中華藝術宮(上海美術館)舉辦的“其命惟新:廣東美術百年大展”上,高劍父繪頹垣屹立的東方圖書館以控訴日軍暴行的《東戰場的烈焰》正在展出,展期至2026年1月18日。

·

高劍父《東戰場的烈焰》(1932) 廣州藝術博物院藏

1939年秋,探索上海史的學藝團體“上海通社”出版《上海研究資料續集》“人物篇”《近代名人在上海》,收錄龔自珍、杜威等17位中外名人事略,其中提及在滬開創嶺南畫派的高劍父、高奇峯兄弟,“但知其在日本追隨總理(孫中山),從事革命;及民十(1921)以後在廣州爲教師。殊不知其民元(1912)至民十之間,寄寓上海及來往滬粵間之生活,亦有足記者……”

是時抗戰軍興,此前活躍於滬寧穗澳畫壇的高劍父,正攜其揭露“一·二八”淞滬抗戰時期,日寇狂轟濫炸其滬寓及其不遠處中國文化寶庫——東方圖書館暴行的《東戰場的烈焰》等畫作,巡展於上述各地乃至遠及蘇俄。此圖系他涉足戰爭遺址憑弔寫生藝術加工而成;他心目中原本是藝術與生活福地的上海,此前被日軍戰火蹂躪淪爲人間地獄,故該畫成爲他被迫揮別第二故鄉重返嶺南的再回首。而日本與穗滬、戰爭與和平等過往片段,始終如蒙太奇電影般反覆交織於其創作該圖的“心靈激憤”中,因爲高氏兄弟早期藝術生涯都跟日本與上海相關。而新近於中華藝術宮(上海美術館)舉辦“其命惟新:廣東美術百年大展”陳列的該畫原作,堪稱是其時隔近九十年後第二次回滬昭告前事不忘,展覽宣教意義自然非比尋常可知。

在上海安居樂藝

高氏伯仲1906年初負笈東洋,得到中國國民黨左派領袖廖仲愷、何香凝夫婦提攜,就讀於東京美術學校。兩年後元旦翌日,上海《時報》曾以“東洋近信”報導作爲該校畢業生的他倆,憑百餘幅習作參加神戶廣業公所美術遊藝會,被東瀛觀衆競相徵購喜訊。訊末殷切寄語:“聞兩君不日旋歸祖國,擬於中歷年末開美術展覽會於粵省,屆時想必大有可觀,吾國美術界之前途,當可拭目俟之矣。”又兩年後的1910年,晚清抗日保臺愛國志士,被梁啓超譽爲“詩界革命之鉅子”之一丘逢甲《二高行 贈劍父、奇峯兄弟》詩,還曾對其繪畫戰鬥激情深表讚許,寄予希望勖勉道:“嶺南今日論畫手,二高傑出高於時;渡海歸來筆尤變,丹青着手生瑰奇。……中國睡獅今已醒,一吼當爲五洲主,……安能遍寫可憐蟲,毛羽介鱗供戲弄。……”

民國初,高家兄弟北上上海發展,因在四馬路(福州路)、棋盤街(河南南路)先後開辦《真相畫報》與“審美書館”屢獲社會與經濟效益,生活安定相繼立業成家。1913年,高劍父跟共同從事反清革命活動的女戰友宋銘黃完婚滬上,證婚人系另一對辛亥革命伉儷黃興、徐宗漢。宋銘黃遂經介紹任職于徐宗漢族妹、近代旅滬粵籍實業家徐潤之女徐婉珊設於虹口的啓秀中西女塾幼兒園。據《上海美術志》記載:1919年宋還在滬開辦過女子刺繡院傳授粵繡。1926年,在寰球中國學生會總幹事朱少屏創刊《寰球》雜誌上,還登載過身爲啓秀中西女塾幼兒園主任宋銘黃署名的《幼兒園對於家庭社會國家之關係》。與此同時,高宋夫婦定居於旅滬粵人與日本僑民聚居的虹口北四川路祥順裏40號,數年後移居同街新落成新式里弄住宅大德里。因安居樂藝,高劍父有較多的閒暇時光郊遊寫生,宋銘黃和女兒高勵華也多隨行善畫並曾獲獎。總之,民國初年高氏夫婦已然一改辛亥革命時期血性稟賦,在上海華麗轉身而重拾畫筆了。

多次遊歷龍華

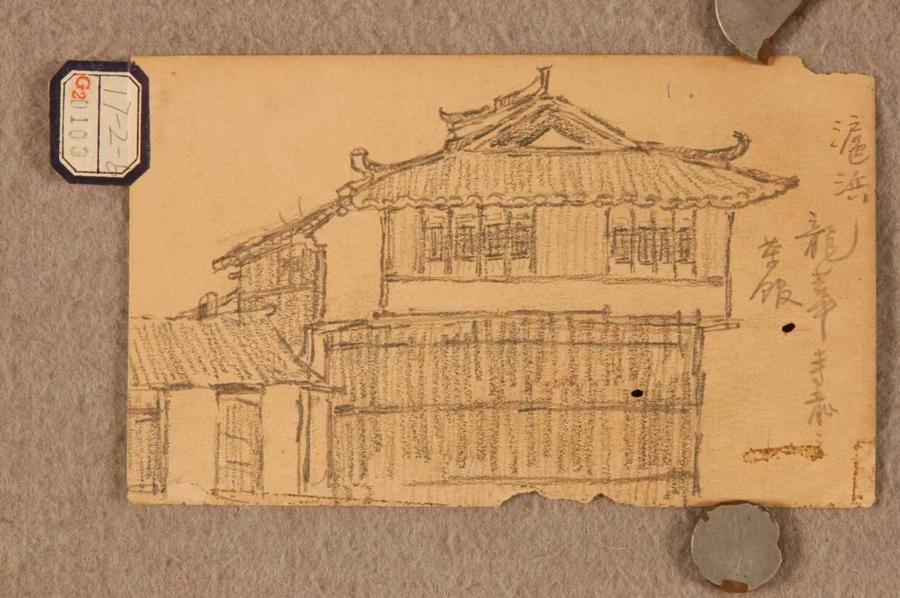

民國上海主城區西南近郊龍華,向爲民衆紛至沓來進香、登高、賞花去處。迥異於外灘、南京路等“十里洋場”的郊野景緻,也吸引衆多中外藝術家近悅遠來。高劍父《游龍華》詩云:“尋春卻怪午醒遲,金粉餘香尚襲衣。羨煞鵝黃新弱柳,長條猶帶淡胭脂。”咀嚼詩意,舉家同遊柳梢拂面的龍華春景畫面顯而易見。正是在此安定祥和氛圍之下,高劍父留下一紙碩果僅存的涉滬風景寫生稿——鉛筆畫民居飛檐翹角構圖一側題作:“滬濱龍華寺前茶館”。其實,高滬上歲月中龍華之行不止一次,寫生畫稿也不止一幅。同爲廣州藝術博物院藏《畫法與畫材》手稿,就透露了他另一段溢於言表的龍華良緣:“在滬時,輒於野外寫生,於龍華寺畔,拾得一鐵章,內刻一獸似狗非狗的東西,歸擦而視之,見頭上一小角,就當作麒麟,喜而用之,以其原名麟。”

高劍父寫生稿,題作“滬濱龍華寺前茶館”

高劍父上海畫作鈐押該印見諸1916年《鶺鴒》、1918年《雞聲茅店月》、1919年《花鳥》《秋蔬》、1920年《秋樹老猿》和1928年《萱花》等。他龍華意外喜獲此印雖今形制難詳;但按描繪鐵質白文圖案形態綜合解讀,漢代肖形圓印可能性居多。《龍虎筆記·再續2》曾這樣自述:“嗣得圓形小鐵章,白文刻一獸,似虎非虎,頭有小角落,審之麟也。因他小名爲麟,乃用作己印。遇得意作,則加鈐之,有戲呼爲‘狗仔嘜’者。間嗣滬上與粵中,發現兩畫人與之同名者,遂改麟爲崙。”由此推測高劍父龍華喜獲古印在1916年左右。

幸運之神鍾情於這位寄寓上海、多次遊歷龍華的嶺南畫派宗師,應當與其時他正在接受海派金石書畫大師吳昌碩及其弟子徐新周的印學傳習訓練有關。高劍父的藝術眼光敏銳獨到,故足以洞察秋毫;既有國畫功底,又具備寬廣國際視野。也因此,時任教於上海藝術大學的粵籍畫家丁衍庸曾有這樣的畫評題目:《中西畫的調和者高劍父先生》。而1926年上海《藝術界週刊》更刊發他擬與印度大詩人、畫家泰戈爾聯袂,在其虹口大德里寓所籌備“東方美術協會”的計劃。整個二十年代,高劍父的繪畫事業蒸蒸日上。可令他萬萬沒想到的是,他在上海的種種夙願不久之後隨着“一·二八”事變爆發,其虹口寓所爲日軍戰火化爲灰燼,同時均化爲泡影。

“一·二八”事變中全宅被毀,胞侄被害

上世紀三十年代初,正當高劍父獨自雲遊世界屋脊以南的印度、錫金等南亞諸國,訪古攬勝,拜會泰戈爾,擬歸國後大展藝術鴻圖之際,國際國內政治軍事局勢突變,徹底打破了他擘劃憧憬的美好藝術藍圖。是時,驕橫跋扈、狂妄兇殘的日本侵略者繼上年在東北發動“九一八”事變,以武力侵佔東三省後,此刻又蠢蠢欲動,醞釀更大的軍事挑釁,藉此試探中國和國際方面底線與反應而妄圖進一步吞併全中國。於是,在不到半年後的1932年1月28日夜間,日軍率先在滬挑起蓄謀已久的軍事衝突,第一次淞滬戰爭一觸即發。

鑑於“一·二八”事變和1937年“八一三”事變兩次淞滬戰爭,都由北四川路底侵華日軍在滬大本營——日本海軍特別陸戰隊司令部發動,因此毗鄰閘北、虹口戰區的高劍父大德里寓所首當其衝,頓時成爲中日兩軍激烈交火最猛烈的前線和日軍搜索行兇最猖獗慘烈的加害區域。

按當初旅居滬西惇信路(武夷路)“斑園”,與高劍父過從甚密的粵籍太平天國史專家簡又文先生撰寫《革命畫家高劍父——概論及年表》追憶高家當初劫難情況則是這樣的:

日軍寇滬,我十九路軍起而抵抗,大戰於閘北火車站,戰禍延至北四川路一帶。是時,先生家室居於大德里,全宅被毀,宋夫人及女勵華幸脫險,子勵民失蹤數日,卒得團聚,而胞侄爲雄(高劍父長兄高冠天長子)被害。先生損失佳作及藏畫多幀。……自是舉家遷粵。

高劍父大侄兒、滬江大學國文系高材生、學者胡懷琛高足高爲雄於“一·二八”事變翌日神祕失蹤罹難,《申報》2月10日“失蹤者之訪尋”啓事有確鑿報道:

高爲雄,年二十八歲,廣東南海人,京滬杭甬鐵路衛生課員,住北四川路北四川裏三十七號,自三十日上午被日兵捉去後,迄今尚未回來,如有人知其下落,無論生死,懇乞通知四川路六號兩路辦公室衛生課爲禱。京滬滬杭甬鐵路衛生課啓。

另據1月31日《申報》發佈侵滬日軍抓捕、迫害北四川路一帶居民可靠情報消息披露:

昨日,日軍突然將北四川路一帶居戶,挨戶搜索,騷擾不堪,並將良民誣爲俘虜,任意虐殺。本報昨據目擊暴行者報告,略謂,昨晨七時許,日軍將北四川路北四川裏之鐵欄打破,……衝入北四川裏之前後門挨戶搜索,當捕去男子二十餘人,……由日陸戰隊汽車,載往……日海軍陸戰隊斷垣殘壁之商務印書館司令部內,押至二樓俘虜詰問所審問。……內有一服西裝者,最爲日軍注意,盤問甚久,是人爲粵籍,不懂上海語,審問無結果,即罰其雙手扶地,兩足挺直約二十分鐘,腹部不得貼地,否則棍棒隨之,……時穿洋服者已盤坐於地,日軍微笑向前,令其起立速舉雙手,方不虞有他,而木棍已向其背部如雨而下,痛極暈於地。……

上述住北四川裏着西服粵人,很可能正是受日軍逮捕施暴,最終遭祕密殺害而被宣佈失蹤的高爲雄。以上就是高劍父至愛親朋家人於“一·二八”事變中慘遭日本法西斯毒手而家破人亡的真實寫照。

高劍父儘管於開戰時身處倡導與人爲善的南亞佛國,不曾體驗以上熱戰切膚之痛;可驚悉同樣信奉佛教的國度,此刻在軍國主義思想主導下撕破僞善僞裝,悍然出兵攻打上海造成國仇家恨,火速返穗抵滬跟驚恐未定的妻女會合,料理家難後事。面對記憶中曾經繁華熱鬧的北四川路而眼前滿目瘡痍,尤其家徒四壁甚至業已淪爲殘垣斷壁的大德里家宅,痛失親屬加之無家可歸積聚起的滿腔憤懣,高劍父的痛苦悲憤可想而知。也正因爲目睹日軍在滬暴行遺蹟,令滬北形同千瘡百孔人間地獄,促成不久後的他醞釀筆伐墨誅,創作有形無聲勝有聲的平生最重要的一幅抗戰題材繪畫,也是現存唯一一幅反映和表現“一·二八”事變歷史主題創作——《東戰場的烈焰》。一年後的1933年,他又奮筆疾書起草了一份中國美術界正告日方抗戰宣言性質的討伐檄文——《對日本藝術界宣言並告世界》。

1920年秋高劍父在滬作《花鳥通景四屏》,鈐有之前在上海龍華意外撿到的鐵質白文肖形圓印。 衡水中國書畫博物館藏

“高翁沉痛爲民寫,勿作咸陽一炬看!”

滿懷對日本軍國主義的義憤,更帶着中國藝術家的良知,在探訪憑弔了位於面目全非的寓所西北,僅隔着一條淞滬鐵路的寶山路上,教人不忍卒睹的中華文化寶庫——東方圖書館廢墟之餘,高劍父擬以戰地繪畫控訴揭露和譴責日本軍國主義窮兇極惡,亡我優秀民族文明險惡用意的念頭油然而生,不言而喻;今珍藏於廣州藝術博物院的《東戰場的烈焰》,分明正是在此時勢背景之下醞釀而成的,時間應該就在1932年內。

至於今人不得要領他冠名的“東戰場”,其實正是當年國人對淞滬抗戰的俗稱。如其時署名“華之國”的抗戰報告文學之八就名爲《東戰場上》;又譬如署名“焚戈”所撰抗戰文章亦名爲《走向東戰場》;而由戰時出版社出版,民國著名記者曹聚仁等著的戰時小叢刊之七,也命名爲《東線血戰記》。至於署名“楊紀”的《紙上談兵錄》,更明確把“東戰線”指爲南戰場的“淞滬戰線”。

《東戰場的烈焰》的繪畫樣式,應該是高劍父身臨其境踏勘考察,並取材於戰地記者拍攝戰後如咸陽劫灰般的圖片,最終精心構思繪製相結合的產物;它藝術地再現了烈焰餘燼之中野蠻戰勝文明的罪惡與猙獰。雖然畫面上空無一人,不着一字,頂多於畫幅右下方鈐署一枚朱文扁方押角印:“亂畫哀亂世也”;並未出現顛沛流離失所流民,或橫屍遍野或暴屍街頭的難民,以及如狼似虎、燒殺擄掠的日軍,或炮火連天、子彈橫飛的爆炸、硝煙場景,而僅僅以被焚燬的建築架構、炸塌傾倒的門框牆體和凌亂折斷的電線杆示人。但此舉已然充分展現出戰爭製造的恐怖氣氛真實性,極具視覺衝擊力與藝術感染力。所以,當1936年高劍父攜帶此畫重返不堪回首往事的事發地上海,在靜安寺路722號萬國總會(今南京西路猶太人總會舊址)展覽時,引發了上海社會和觀衆非同凡響的積極響應,大家對該畫紛紛報以同仇敵愾的強烈共鳴。按照《申報》當年6月24日的報導:“其名作《淞滬浩劫》一幅,畫東方圖書館之頹垣,火光熊熊,尤能發人深省,本市博物館擬予收藏,以垂永久之紀念雲。”

而在1939年專程赴澳門觀摩該畫展陳的簡又文先生,更認爲高劍父追繪此圖,相當於是替近代上海屈辱史留存了寫真畫與罪證副本;是以無聲畫筆起草的一份追究日軍在滬犯下反人類戰爭罪責的公訴狀,可謂有形無聲勝有聲。亦誠如另一位感到該畫美術史價值無與倫比的廣東知名篆刻家易大廠題畫詩所云:“劫有餘灰骨未寒,血塗淞滬使心酸。高翁沉痛爲民寫,勿作咸陽一炬看!”

* * *

高劍父傳世僅見上述兩幅分別記錄和平與戰爭中上海城市面貌畫作。其一以寫生紀實稿面世,反映心目中福地繁華而外的閒適;雖鉛筆勾勒速寫打稿,背後卻飽含着喜愛上海的濃郁感情色彩與無數理由。而另一幅以寫真設色手法,流露作者從此淚別第二故鄉情懷,讓作者本身和觀衆、讀者都爲之動容而印象深刻、揮之不去;儘管畫面不着一字卻意境深邃,發人深省。他念茲在茲的是,本足以施展才藝的遠東大都會,而今卻淪爲了侵略者鐵蹄蹂躪地,作爲賴以生活的第二家鄉,劫後卻成爲教他不堪回首的傷心地,怎不令人傷離別呢?

(作者爲上海博物館書畫研究部研究館員)