《自然》罕見加急發表!上海科學家揭開最忙“細胞工廠”高效加工之謎

核糖體RNA(rRNA)是細胞內含量最多的一類RNA,負責生產它的核仁則是細胞中最繁忙的“工廠”之一。最近,中國科學院分子細胞科學卓越創新中心陳玲玲研究團隊宣佈,首次“看清”了核仁這座“工廠”的內部組織架構,並解開了它高效運行的奧祕。

這一成果對深入理解核仁的結構分區和功能調控具有重要作用,國際頂尖學術期刊《自然》爲此於前天深夜加急發表——從文章確定接收到在線發表,僅用了一週。

追蹤打卡,“看清”核仁內部架構

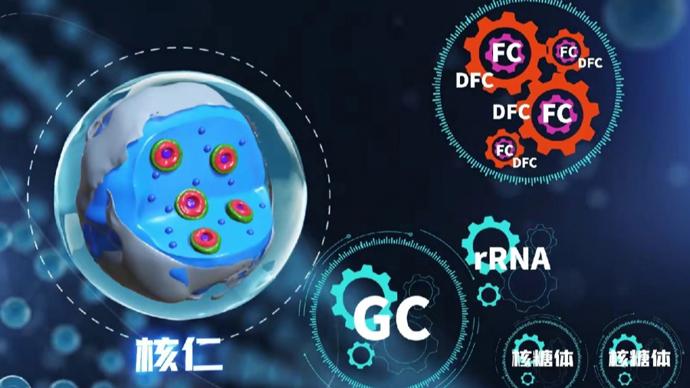

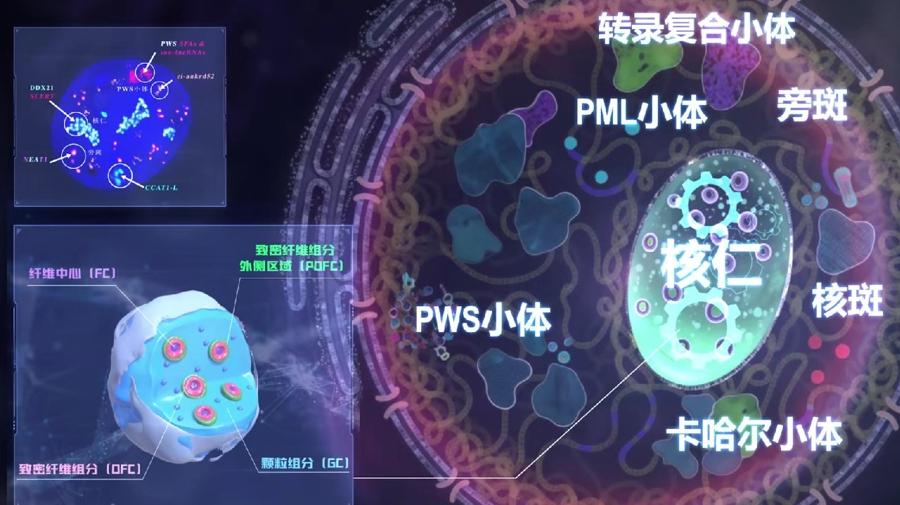

核仁是一個高度有序、結構分明的加工中心。通過精細劃分的多個功能區,它協同調度着rRNA的合成和加工流程,再將rRNA與蛋白質裝配到一起,組裝成核糖體,服務於細胞生命活動。如果rRNA的合成出現錯誤,就可能出現鳥面綜合徵、貧血等核糖體疾病。

過去,核仁內部的精細布局一直未被看清。這一次,研究人員用超分辨顯微鏡和“追蹤打卡”的研究方式,通過觀察細胞的核仁活動,首次繪製了核糖體RNA在覈仁中的精密時空分佈圖譜。

“我們發現這座‘工廠’非常智能,核仁像流水線一樣將內部的大小亞基分流,分別安排在內層的FC-PDFC區域和外層的PDFC-GC區域完成rRNA的加工。”論文第一作者、陳玲玲團隊博士生潘宇航介紹,通過合理分區,核仁不僅能提高生產效率,還能有效進行質量控制。如果小亞基的加工進度出現遲滯,就會觸發核仁的“質量控制系統”,防止“不合格品”流出,進而引發核仁內層區域膨脹乃至破裂,導致結構重組——如同拆毀有問題的生產線,重新組裝新產線。

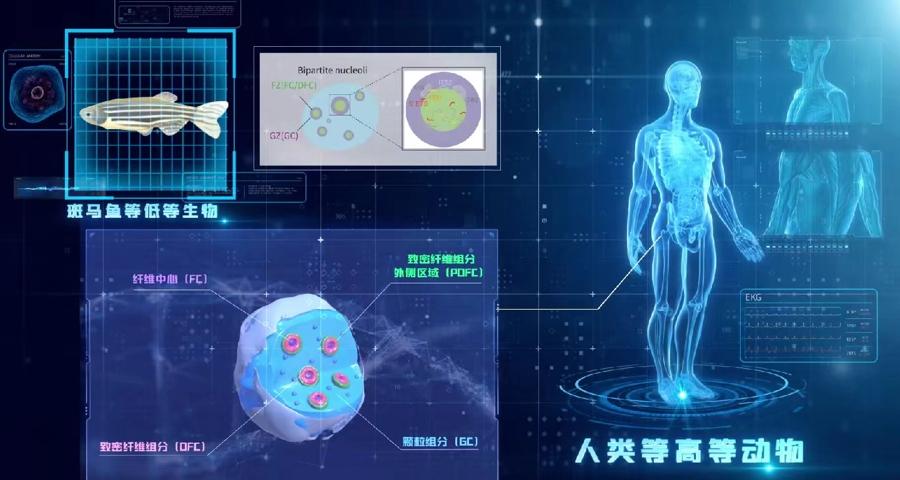

“從不同物種核仁內層區域的結構複雜程度,我們發現生物越高等,其rRNA的加工效率越高。”陳玲玲解釋,斑馬魚等低等生物的核仁內層區域較爲簡單,而人類等高等動物的核仁內層區域則演化出了FC-DFC雙層結構,“這可能是爲了滿足複雜生長需求而不斷分工優化的結果”。

未來將整合中國RNA研究力量

論文發表僅一個多小時,陳玲玲就收到了來自哈佛大學同行的祝賀信,稱這一發現“十分驚豔”,爲自己研究造血系統中的核糖體生成提供了新思路。

陳玲玲(右二)與論文第一作者單琳、潘宇航、張宇瑤(從左到右)在實驗室討論問題

早在2011年,陳玲玲研究組就投入到非編碼RNA領域的開拓中,十多年來成果已陸續發表在《細胞》《科學》《自然》等國際期刊。“2018年,當我看到人類拍攝到的第一張黑洞照片時,覺得它那模糊的橙色光環與當時能看到的核仁很像。”陳玲玲說,8年後,無論是在極宏觀的宇宙探索,還是在極微觀的生命分子機制解析中,科學家都已“看”得更清晰。

去年9月,分子細胞卓越中心閔行基地正式啓用,重點發展RNA研究。新園區寬敞的實驗空間和新設備爲這項研究提供了“加速度”。

今年1月,核糖核酸功能與應用(RISE)全國重點實驗室獲科技部批准建設,迄今已有十多個研究組入駐,初步形成了合作互補的攻關團隊。陳玲玲表示,RISE以讓RNA“看得清,用得上”爲目標,未來實驗室將整合中國RNA研究力量,形成服務全國,乃至全球的技術體系。