在《月亮與六便士》裏,我看到毛姆的怯懦

毛姆在《月亮與六便士》裏試圖讓讀者相信,他寫的這個人是真實存在的,如果他是寫小說,他就會把故事說得更有來龍去脈,而不是像一道閃電那麼突兀。

小說主人公斯特里克蘭是倫敦一名證券經紀人,沒有任何預兆地丟下收入豐盈的工作,溫柔嫺雅的妻子,以及一雙兒女,跑到巴黎零基礎學畫畫。

毛姆說,如果他是寫小說而不是描摹真實,他會寫斯特里克蘭自小喜愛畫畫,由於父親反對,或生活所迫,夢想破滅;寫他在藝術的激情和社會的職責之間苦苦掙扎。他也可以將斯特里克蘭妻子寫得很討厭,學畫畫是因爲忽然受到某種啓悟……

總之,毛姆說,他本來可以將這個人寫成人所共知的那種典型形象的。

他當然不能這麼寫,一方面因爲他是毛姆,總得對自己有點要求。另一方面,寫一個人無緣無故就去追逐夢想,其實更能讓大衆產生代入感。

“緣故”是個門檻,“無緣無故” 取消了這種門檻,人人都有成爲他的可能,所缺的只是那麼一點衝動。當人們說“遍地都是六便士,只有他抬頭看月亮”時,也像是在說平行空間裏另一個自己。

毛姆這篇小說的成功,也因爲他有一定的爽文性質吧。

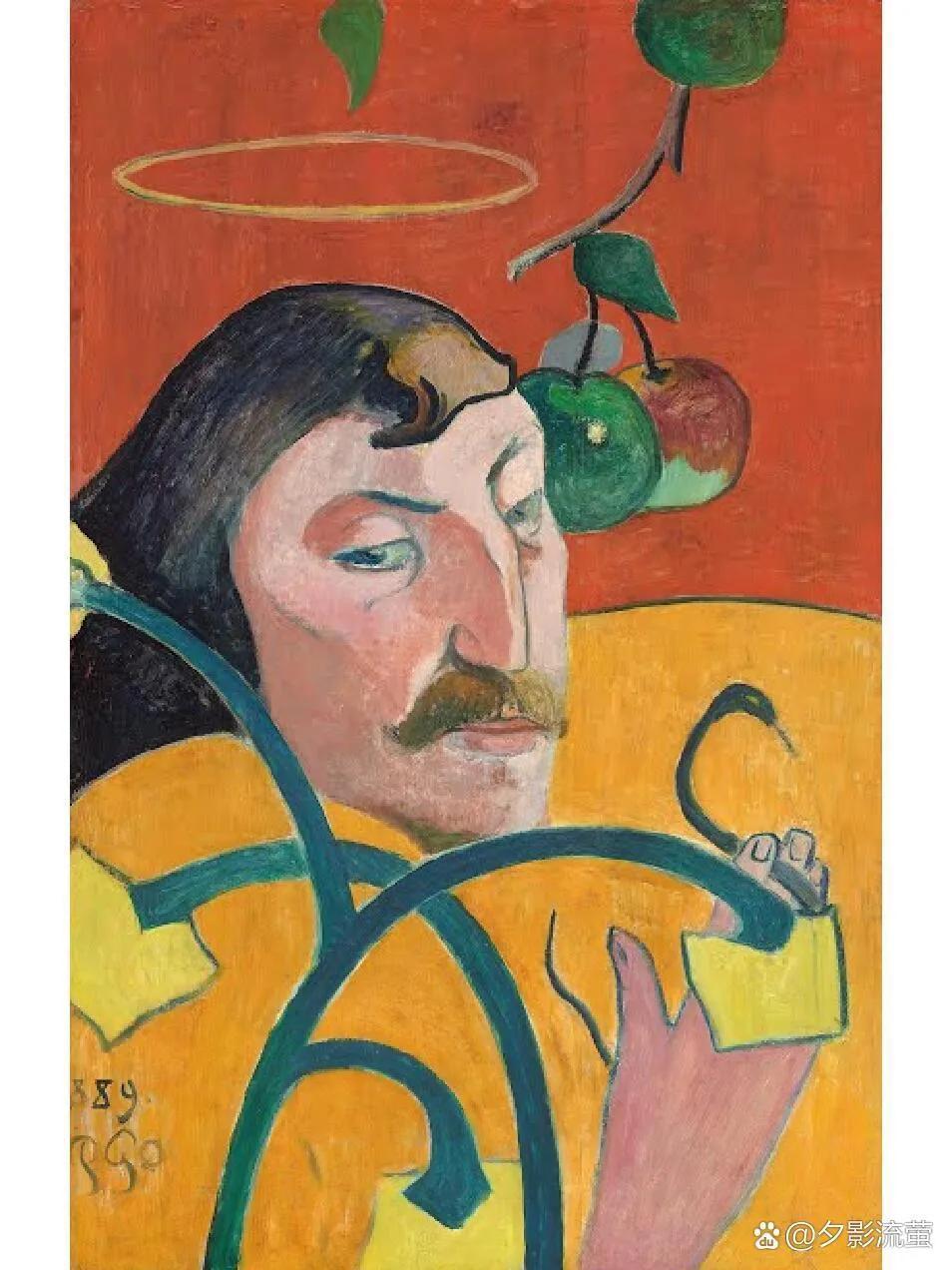

這個形象的原型是高更,不過毛姆顯然動用了他的想象力,將這個人寫得更加不食人間煙火,沒有人之常情,經常不說人話,不幹人事,近乎AI——只有AI才能完全成爲理念的產物,沒有一絲令人意外的毛邊。

比如說,在斯特里克蘭懸崖撒手,丟下一家人奔赴他的自由新世界之後,敘述者“我”問他:“你想過沒有,你的妻子非常難過?”他說:“她會想通的。” (引文出自中信出版社,徐淳剛譯本)

對於孩子,他這樣表示: “他們小的時候我確實喜歡,現在長大了,沒什麼好牽掛的。”

“我”說:“他們不是自己要來這個世界的,你棄之不顧,他們肯定會流落街頭的。”

斯特里克蘭最不怕道德綁架,他說:“他們已經好好生活了很多年。大多數孩子沒這麼舒坦。再說,總有人養活他們。必要時,麥克安德魯夫婦可以供他們上學。”

麥克安德魯夫婦是誰?他老婆艾米的姐姐和姐夫,兩人都對他的做法很義憤。斯特里克蘭的意思大概是,既然二位都那麼有道德感責任感,不如隨手把娃的學費付了。你看,他還綁架上別人了。

斯特里克蘭的厲害就在於,他有特別強的信念感,非但不會被別人的邏輯帶着走,還能用魔法打敗魔法。人與人過招,有時候就是比誰信念感更強,不管你是無理取鬧還是言之有據,只要你更堅定你就贏了。

好在後來斯特里克蘭的老婆孩子過得還不錯,艾米開了個打印店解決生計,居然還做大做強了。若是有女性作家從艾米的角度去寫,差不多就是一部英國版的《我的前半生》吧。毛姆一再暗示她的人生價值不高級,但當時女性生存空間有限,又遇到這麼個倒黴男人,好好活着就已經很成功,毛姆的苛求屬於另一類餓死事小失節事大。

斯特里克蘭更令人髮指的,還是他對德克·斯特洛夫夫婦的所作所爲,堪稱狼心狗肺。

德克是個平庸的畫家,卻不幸生了一雙能夠識別天才的慧眼,他對斯特里克蘭好到不能再好,到處推介他的畫,斯特里克蘭不領情他也不放在心上。斯特里克蘭得了重病,德克把他請到家裏,請求妻子布蘭奇照顧他,然後呢,就引狼入室了。

這個說法不算十分準確,是布蘭奇愛上了斯特里克蘭,他不過是被動地享受她愛的供養罷了。這個供養包括,他有時需要的性。

在毛姆筆下,天才性張力也是十足,他的形象是這樣的:“相貌粗野狂放,眼神超然不羣,嘴脣肉慾性感,身材高大健壯,這些都給人野性激情的印象。”所以總有女人願意供養他。後來那位女土著也是自帶資產一心要侍奉他,與他生兒育女。布蘭奇卻沒有這麼幸運,斯特里克蘭滿足之後,希望她能自行消失。

布蘭奇絕望中自殺,過程漫長慘烈,但斯特里克蘭不以爲意,他說:“布蘭奇·斯特洛夫自殺,並不是因爲我離開她,而是因爲她太蠢,精神有些錯亂。但是我們說她已經夠多了,她是一個完全不重要的小人物。走吧,讓你看看我的畫。”

這意思就是,布蘭奇的生死沒有讓敘述者看他的畫重要。一個人能自我到這個地步嗎? 他所有驚人之語背後像是有個單一的指令,要他不要有人類的感情,只有AI纔可以這樣不折不扣地完成。毛姆在小說開頭就說,製造神話,是人類的天性。他自己何嘗不是如此。你看斯特里克蘭的轉變是如此徹底,證券經紀人這個職業就沒一點職業病。

斯特里克蘭與高更的人生軌跡有很多重合之處,高更也是股票經紀人,也是35歲之後開始畫畫。爲了尋找原始純粹的藝術靈感,他輾轉於馬提尼克、塔希提島等地。

但看高更寫給他妻子梅特的那些信,他對老婆孩子不要太依戀,他會對梅特談自己的創作,說:“我想等我們白髮蒼蒼的時候,可以快樂地在一起。”他一直夢想着發財,把子女也帶到塔希提定居。

但這喪偶式婚姻令梅特厭倦,高更感到委屈,他說:“你永遠談錢,從不用心……不管到了任何地方,我都是一個身有負擔的野獸,爲誰呢?還不是爲了我一輩子無法相見的妻子兒女!我無怨無悔地付出,我要先付出愛,你纔給我少許。我要先寫信,你纔回復……”

同時他也會做一些和家庭利益不相干的事,最終死於梅毒併發症。

在高更那些書信裏,你可以看到一個普通人,愛錢,愛家人,更愛自己。這和他能畫出絕世之作並不矛盾,倒是毛姆非要把他從凡人的隊伍裏拽出來,拍掉所有世俗的塵土,讓他變成一個不食人間煙火沒法正常溝通的人是媚俗或者說刻奇的。

世人對於創作者總有些離奇的想象,胡蘭成第一次見到張愛玲時,說她的表現讓我不能想象她是個作家。他想象中的作家長啥樣呢?是意態悠遠還是水袖曼舞?總之要有點舞臺腔吧。當他看到張愛玲像個女學生一般高大但生澀地坐在他面前,他感覺很違和。

毛姆筆下的人物也大多很戲劇腔,比如《刀鋒》裏的拉里一路苦修,《面紗》裏的瓦爾特做不成一流人物就要去死,還有《尋歡作樂》裏的女主人公羅西,特別樂於跟人發生關係,不管老少,有求必應。

敘述者解釋爲“她生來是一個有愛心的人。當她喜歡一個人的時候,她覺得和他同枕共衾是很自然的事……她把自己的身體交給別人,好似太陽發出熱量、鮮花發出芳香一樣的自然。”(《尋歡作樂》譯林2021年版,葉尊譯)

我自以爲不算特別保守的人,還是難以想象。但想到毛姆對於偏執狂的偏愛,就好理解了。

毛姆是個分裂的人,一方面他善於和這世界敷衍周旋,換取自己想要的東西,他說過“作家的首要職責是取悅讀者”這樣的話。但同時,他又嚮往那種決絕堅定一往無前的靈魂,那是他心裏的最高級。所以他說自己是二流作家,不過是二流作家裏比較好的。

內心的兩個自我形成了他的存在焦慮,這種焦慮投射到創作中,就催生了斯特里克蘭式的絕對性。

高更書信中流露的世俗溫情被他刻意剝離,他給斯特里克蘭安排的結局也格外煽情——天才必須死在隔絕文明的島嶼,作品必須付之一炬——毛姆用近乎偏執的純粹性構築藝術聖殿,實則是爲自己無法掙脫的金色牢籠尋找替身。當現實中的他住着別墅、享受華服美食時,小說裏的人物就愈發要像苦行僧般赤腳行走在精神的荊棘路上。

這種對人性毛邊的修剪恰恰暴露了創作者的怯懦。毛姆曾坦言:“我對自己說,我要寫的是事物本來的樣子,而不是它們應該的樣子,可實際上,我永遠在兩者之間搖擺。”斯特里克蘭之所以令人不適地接近AI,正因爲作者不敢直面天才與庸常共存的真實。