真實與虛構交織:關於托馬斯·伯恩哈德的自傳小說

《維特根斯坦的侄子:一場友誼》是奧地利著名小說家、劇作家托馬斯·伯恩哈德自傳小說:1967年,我和我的朋友保爾·維特根斯坦(即著名哲學家路德維希·維特根斯坦的侄子)同時住在維也納的一家醫院裏,我接受肺病治療,他接受精神病治療。我們忽然同時住院,又一次瀕臨生命盡頭,我不認爲是偶然。但我也不讓這一事實承載太多的宿命。我在赫爾曼病房,想到我的朋友保爾住在路德維希病房,就不感到孤獨……

托馬斯·伯恩哈德被譽爲20世紀最偉大的德語作家之一,他以批判的方式關注人生和社會現實,揭示出不同於卡夫卡的荒誕與悖謬;以同樣的激情洋溢和無所顧忌去熱愛又憎恨;以知識分子的錚錚鐵骨,化身社會和人民的牛虻。

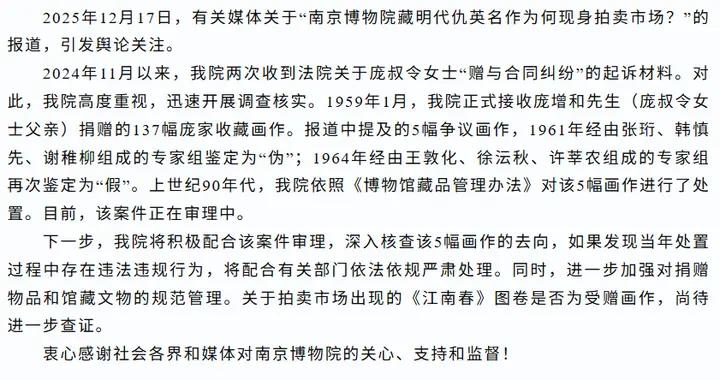

《維特根斯坦的侄子:一場友誼》,[奧地利]托馬斯·伯恩哈德 著,馬文韜 譯,世紀文景|上海人民出版社出版

>>內文選讀:

注重語言表現力的伯恩哈德

《維特根斯坦的侄子》的副書名告訴我們,這裏寫的是一場友誼,是書中的“我”與維特根斯坦的侄子保爾之間的友誼,而維特根斯坦就是20世紀最富有精神力量和原創性思維,無論其思想還是人格都極具魅力的那位奧地利哲學家路德維希·維特根斯坦。伯恩哈德在書中借“我”的口,稱維特根斯坦是偉大的、持續不斷令人激動不安的、具有顛覆性力量的思想家,感嘆這樣一位大哲卻被其家庭稱爲叛逆,被社會視爲瘋癲,要正常地生活和科學研究只能離開奧地利。書中的“我”認爲,保爾和他的叔父是同樣的思想家,只不過他沒有像他叔父那樣將其哲學思想發表出來。所以在某種意義上可以說,雖然這本書中的“我”緬懷的是朋友保爾,但字裏行間透露出的卻是對哲學家維特根斯坦的欣賞和欽佩。

1982年對於伯恩哈德來說極不尋常,我們不確切知道他當時的心態,但我們知道自1970年代後半期以來,他就意識到他的疾病已發展到了最後階段,到了1982年,他明白他在世的時日已然屈指可數,他以超常的毅力和驚人的速度在這一年裏完成了三部書,記述了對他一生至關重要的三個人:大部分篇幅緬懷他外祖父的《一個孩子》,思念他最要好的朋友的《維特根斯坦的侄子》,以及可以表現他與他的命中貴人斯塔維阿尼切剋夫人之間關係的《水泥地》。伯恩哈德的《維特根斯坦的侄子》這本書,與迄今爲止他的大多數散文作品截然不同的是,書中文字每每飽含情感,溢美、褒揚之辭常常見諸筆端。正如書中“我”所說:“還有那些激昂慷慨的詞語,這會兒都讓我強行拿了過來,平常我是從來不喜歡使用它們的,現在我覺得這樣做特別受用,我一點都不想削弱它們,降低它們的程度。我讓所有這些詞語,像令人精神清爽的雨水一樣落到我的身上。”

這本書中的“我”在他最真摯的朋友去世兩年後,回顧了他與其相逢、相識以及建立起畢生友誼的過程。當然不是編年史式的平鋪直敘的講述,而是如同“我”在隨意翻閱十二年來關於朋友的記載,不注重前後次序,循環往復、浮想聯翩。作品的主題是對朋友的緬懷、欽佩和惋惜,是對淺薄的世俗和鄙陋的社會扼殺天才的憤怒;作爲伴隨這個主題的副題是對自己的觀察與剖析,是對反映在自己身上的人性弱點的自嘲和反諷。好似一部樂曲,作爲主旋律的是對朋友的認識和評說,它以貫穿和重複的方式,循環往復七次,延展推進,逐步發展和加深。書的開始,“我”交代如何與保爾相識,如何因其傑出的音樂修養而成爲“我”的異乎尋常的朋友。然後“我”運用了長達數頁的排比句,表現兩人如何生病,如何病重,如何一起住到了醫院的情形,講述了兩個人許多共同之處。第三次,“我”再次評價朋友:“我不期而遇有了一位真正的朋友,他甚至能理解我頭腦中那種最不着調的想法,我的頭腦可不那麼單純,它相當複雜和放蕩不羈,保爾他不但理解,而且有膽量來聽取我頭腦中那些古怪荒誕的想法……哪怕我有時只是如人們所說的試探性地開始一個話題,這話題也會準確無誤地在我們的頭腦中朝着應該發展的方向發展……這之前我從未認識過哪個人,具有更敏銳的觀察才能,更深刻的思維能力。”第四次“我”將朋友保爾與其叔叔作對比評述,認爲“他們兩位絕對都是非同尋常的人,擁有非同尋常的大腦”,後者出版了他的大腦,而前者沒有。甚至可以說,後者將其大腦所思付之於文字發表,而前者則將其大腦所思付之於實踐。第五次,在講述了朋友如何癡迷音樂和賽車後,“我”躺在病院裏激動地思念他:“我忽然渴望見到這個人,見到這唯一的一位能以適合我的方式同其談話的男性朋友,同他有一個共同的話題,無論這話題是什麼性質的,哪怕是最困難的,也能談得頭頭是道,談得繼往開來。已經有多久我沒有進行這樣的談話了,已經有多久我缺失了傾聽的能力,缺失了既闡釋同時又接受的能力……現在我躺在赫爾曼病房裏,才知道我缺失了什麼……才知道我要想生存下去從根本上說我不能缺少什麼。我有朋友,最好的朋友,但是我想,沒有一位可以在創造力和想象力上,在敏銳的感覺方面與我的朋友保爾相比……”隨着保爾的生命日漸垂危,“我”對朋友的思念更加強烈,第六次評價他:“沒有什麼問題能難住他,讓他無法與你一起探討和深入地思考,更有甚者,他經常正好在那些原本我所熟悉的領域讓我覺得尷尬,原本我堅信在那裏我最有發言權,結果反而是他在指導和糾正我。經常我在想,他是哲學家,而我不是,他是數學家,而我不是,他是內行,而我不是。更不要說在音樂方面,幾乎沒有什麼不讓他立刻思如湧泉,不引起他立刻開始關於音樂的引人入勝的討論。”當保爾行將就木時,“我”坐在公園長椅上,第七次感念他,真摯情感的宣泄達到高潮,出現了暢抒胸臆的激情華彩樂章:“是他讓我的生活發生了改變……是他影響了我……使我瞭解了很多我感到完全陌生的事物,給我指示了以前我並不知道的道路,爲我打開了原本對我緊閉的大門,讓我這樣一個很可能在鄉村納塔爾這個地方頹廢、潦倒下去的人,重新找到了自己,在關鍵的時刻挽救了我。的確,在我認識我的朋友保爾之前的許多年,如果說不是處在一種必須與意志消沉作抗爭的階段,也是陷入了一種深度的病態抑鬱……我經常十分悲觀,幾乎想要親手結束自己的生命……也許就是在我處於絕望的頂點時,保爾出現了……當時對我來說他全然是另外一種人,一種新人,加之他的姓又是幾十年來我心中唯一充滿敬佩的姓氏,所以我立即感覺到這個人是我的救星。”

作爲副題的自我觀察和剖析與主題交錯在一起,形成了諸如“咖啡館依賴症”“城鄉之短長”“健康人與病人的較量”“受辱於文學頒獎”“醜陋、陰險的城堡劇院”和“驅車數百里找不到《新蘇黎世報》”等段落,表現了在敵視創造精神的環境中,面對社會和家庭的驕橫權力,天才和藝術是多麼沮喪和無奈,從而有力地烘托和幫襯了主題。主題與副題,段落與段落的銜接,常常運用類似於頂真格的方式(所謂魚咬尾),比如重疊使用“關係”一詞來連接講述保爾與其叔父的段落和“我”與保爾的段落。再有運用“呼應”的方法,比如從“我”和保爾在大自然中很快就會“精疲力竭”,到“我”和保爾到處尋找報紙折騰得“精疲力竭”,使講述婉轉遞傳,環環相扣,給人以情緒飽滿、一氣呵成的感覺。

當我們讀完了這本書,掩卷回味它時,竟不十分清楚它是怎樣的一本書。是小說嗎?伯恩哈德的確有保爾這個朋友,他們的確同時住在醫院裏。“受辱於文學頒獎”“醜陋的城堡劇院”等也的確是伯恩哈德的親身經歷,書中的人名地名都是真實的。是傳記嗎,還是回憶錄?但書中的講述是誇張的,很多細節顯然是編造的,比如,現實中威廉米恩山上的醫院沒有以男人的名字命名。在這本書裏,主人公的講述與作者的講述交織在一起,真實與虛構交織在一起,生活與藝術交織在一起。伯恩哈德曾說過,他“從未寫過小說……也從未想寫什麼自傳”,他認爲,一方面,不存在完全客觀的寫作,另一方面,他也沒有必要去杜撰,因爲現實本身就夠醜陋的了,只需要把它集中和凸顯出來。對他來說,重要的是找到恰當的語言形式,即所謂曲調和節奏,於是以文字表現的樂曲便開始了,其中有潺潺溪水,也有急流瀑布,或急或緩,滔滔不絕。

因此讀他的散文作品(亦稱小說),的確需要像欣賞音樂作品那樣,傾聽每個章節、每個段落;注意主旋律和非主旋律。比如在《消除》中,我們如果仔細去品味,可以讀出他通過書中人物詩人瑪麗雅對奧地利女作家巴赫曼誠摯的情感,對其爲人由衷的讚歎。在《水泥地》中,年輕的赫爾特爾不堪習慣力量的壓迫,難以忍受國家官僚機構的冷漠,摔死在冰冷堅硬的水泥地上,給講述者造成的震驚,讓人聯想到伯恩哈德得知巴赫曼在羅馬突然死亡而感到的震驚。伯恩哈德獨樹一幟的文學個性,首先在於他形成了自己的富有音樂特色的語言,正如達梅勞指出的:“伯恩哈德在青少年時代到處找不到家的感覺,最終這種感覺在他自己的極端個性化的語言中找到了……對語言的懷疑使他形成了獨特的語言風格,在後期作品中運用得非常嫺熟。可以說伯恩哈德是20世紀最後的一位語言大師。”(選自《維特根斯坦的侄子:一場友誼》代譯後記)