南京照相館爆火動了誰的奶酪?人民日報看不下去了,爲發聲真解氣

最近有部電影徹底火了,朋友圈刷屏、熱搜霸榜,連平時不愛去電影院的大爺大媽都搶着買票。

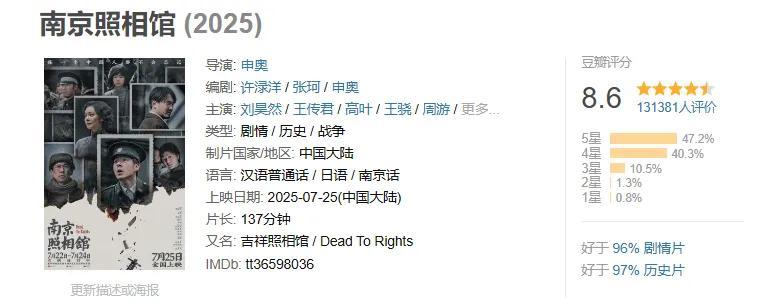

沒錯,就是《南京照相館》。

這片子後勁大得嚇人,上映才6天票房就衝破了7億。

預測總票房從最初的12億一路狂飆到37億,簡直像坐上了火箭。

豆瓣評分更是從8分蹭蹭漲到8.6,12萬人打分,比95%的劇情片都狠。

但最讓人意外的是,它不光賺足了眼淚,還掀起了巨大的爭議。

有人看完哭着說“這纔是中國人的脊樑”,也有人罵它“靠國恥賺錢”,連官媒《人民日報》都下場發文力挺。

到底這部電影有什麼魔力?

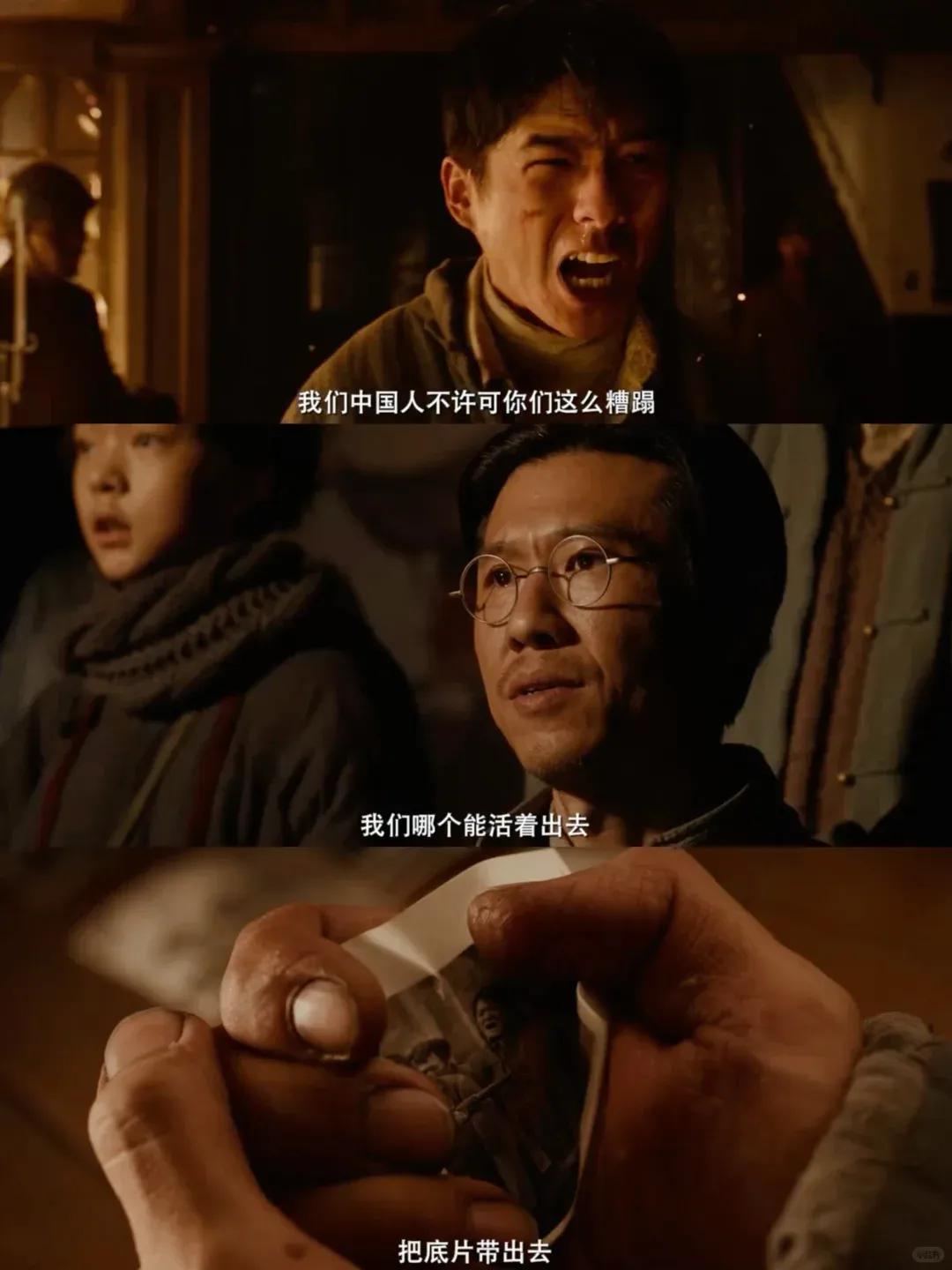

這部電影最絕的是導演的剋制。

明明拍的是大屠殺,鏡頭裏卻很少直接展示血腥場面。

日軍屠城的慘烈,全藏在洗照片時的血色藥水裏;文化人的反抗,體現在一盒被調包的戲曲膠片上。

這種“不說破”的手法反而更扎心,就像網友說的:“沒看到一刀一劍,但痛得喘不過氣。”

這種高級的敘事,連《人民日報》都誇它“用真相傳遞代替感官刺激”,不是靠賣慘賺眼淚,而是讓歷史自己說話。

當然,爭議也來得兇猛。

有人吐槽“劇情太假”,說小人物怎麼可能鬥得過日軍;有人反感“反覆揭傷疤”,覺得都2025年了還提舊賬沒意思;

更刺耳的是那句“別再仇恨鄰國了”。

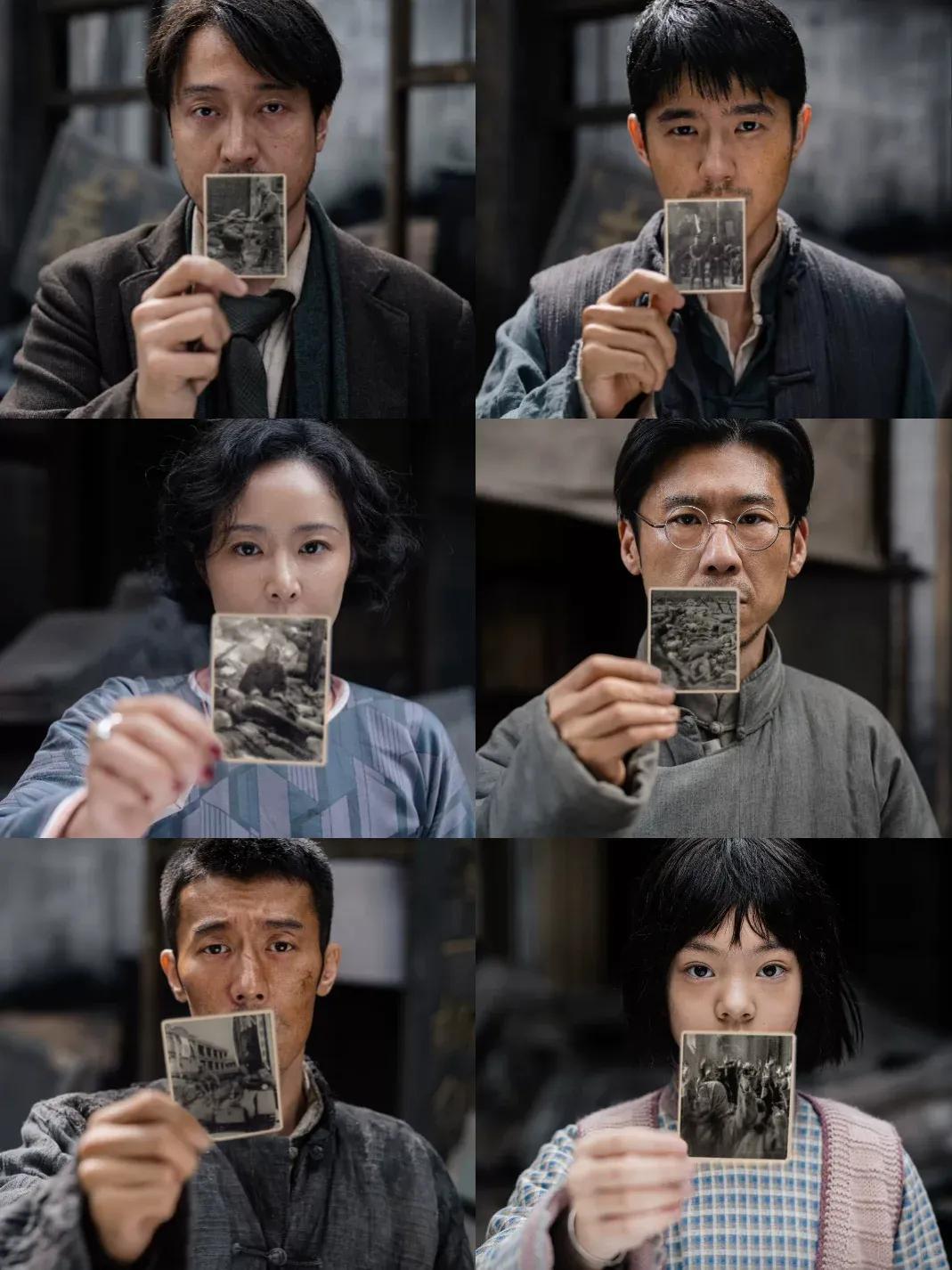

可這些人或許沒看懂電影真正的意圖,它從來不是要煽動仇恨,而是回答一個致命問題:當災難來臨,普通人能做什麼?

影片裏那些漏洞百出的“反抗計劃”,恰恰說明當時的中國人就是在用最笨的辦法拼命。

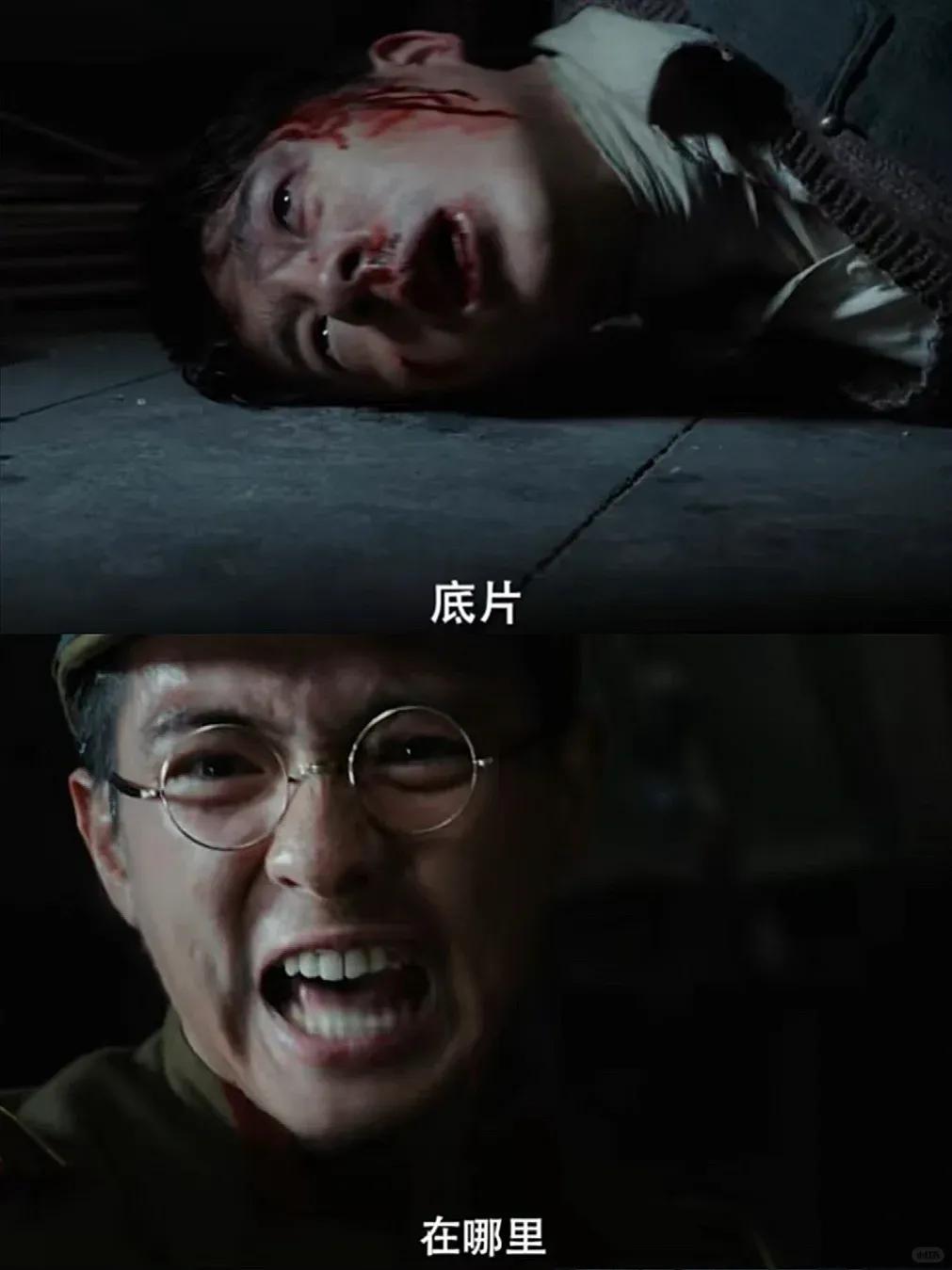

保存一張照片、藏起一盒底片,這些看似徒勞的努力,最終拼湊出歷史的真相。

就像暗房裏慢慢顯影的圖像,民族的記憶從來不是靠英雄拯救,而是無數小人物用命換來的。

最讓人起雞皮疙瘩的是,電影撕碎了侵略者的虛僞面具。

那個總微笑着拍“親善照”的日本軍官,背過身就下令屠殺。

他們一邊炫耀搶來的中國古董,一邊把活人當靶子練習刺刀。

這種分裂的殘忍被鏡頭扒得乾乾淨淨,難怪有觀衆氣得發抖:“原來他們當年就是這麼騙全世界的!”

但導演沒停留在控訴上,反而讓中國角色用戲曲、繪畫、攝影這些文化手段反擊,你們毀我們的城,我們偏要留下文明的種子。

這種骨子裏的硬氣,纔是電影最狠的“復仇”。

其實從《金陵十三釵》到《八佰》,每次有南京題材的電影上映,總會有人跳出來說“賣慘”“煽情”。

但《南京照相館》給出了新答案,歷史不需要添油加醋,真相本身就足夠震撼。

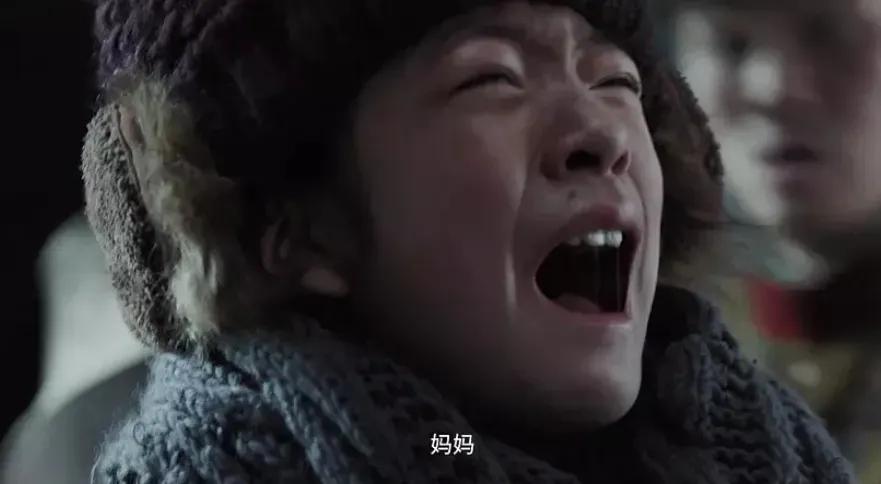

當老金在槍口前笑着喊“看好了,這纔是中國山水”時,當阿昌渾身是血還死死護住底片時,這些虛構的角色卻比教科書更真實地告訴我們。

有些事不能忘,不是因爲我們記仇,而是因爲忘記就意味着背叛。

現在你明白爲什麼這片子後勁這麼大了吧?

它像一記悶拳打在胸口,疼得人三天緩不過神。

那些罵聲反而證明它戳中了某些人的痛處,有人害怕記憶,有人害怕真相。

但坐在電影院裏哭成狗的年輕人,散場後說的最多的是:“走,去南京大屠殺紀念館看看。”

這纔是《南京照相館》最厲害的地方,它讓00後們紅着眼睛追問祖輩的故事,讓全家三代人第一次認真討論“如果換成我們該怎麼辦”。

當一部電影能撬動這樣的對話,票房數字反而成了最不重要的東西。