不僅是深藏博物館的圖案,更是仍在使用的美學語言

世界上有兩種古老文明都將書法奉爲最高等級的藝術形式:中華文明與伊斯蘭文明。中國人的書法不僅是表達工具,更是一種線條與墨色交融的藝術,一筆一劃之間盡顯詩性之美;而伊斯蘭文明對於線條的熱愛,濃縮的是宇宙的秩序與神祕的力量,更兼色彩本身的魅力。就像我們凝視元青花,會被上面深邃幽藍的線條吸引,這種名爲“蘇麻離青”的美麗顏料,恰來自幾千公里之外的古代伊朗,它與中華文化彼此交融,最後被燒製進景德鎮的瓷器中,化作舉世無雙的古代藝術奇蹟。

這樣的圖案語言,能在很多伊斯蘭風格的精美藝術品上找到蹤跡。眼下,浦東美術館與法國盧浮宮博物館攜手,帶來主題爲“圖案的奇蹟”的展覽,將來自16-19世紀印度、伊朗、奧斯曼的藝術傑作首次以體系化方式呈現在中國觀衆面前。

這不僅是一場藝術展,更是一次穿越圖案史的奇妙旅程,一次與文明交匯的親密接觸。這些藏品背後的精美圖案,不單是簡單的裝飾,還有隱藏於伊斯蘭藝術中看不見的美學秩序。今天,它們依然悄悄塑造着我們的審美——無論是珠寶的紋理、建築的窗欞,還是高定時裝的裝飾紋樣,圖案藝術影響着我們生活的方方面面。

盧浮宮神祕的東方收藏

在盧浮宮這座聞名世界的博物館裏,伊斯蘭藝術藏品之源,既與法國19世紀的東方主義潮流相關,也與考古、殖民和博物學精神交織緊密。那個時期,法國對中東、北非地區展開廣泛的探索和統治,很多貴族、外交官、軍官和學者帶回大量東方珍寶。正如同時期大英博物館偏好古埃及與希臘文物,盧浮宮則聚焦涵蓋公元7世紀至19世紀、橫跨西班牙至西亞大陸乃至印度伊斯蘭文化圈的藝術品,它們被統稱爲伊斯蘭藝術。

伊斯蘭藝術這一術語常被誤解,其實它不僅指宗教性藝術,也包括宮廷用品、世俗建築、詩畫書法、織錦用器,涵蓋伊斯蘭世界在千年間創造的物質文明。在這廣袤的藝術版圖中,奧斯曼、伊朗與莫臥兒三大帝國因其集權制度、宮廷藝術作坊制度、大量的贊助投入和對美的極致追求,匯聚一批珍罕極品。

詩會圖釉面陶板

在伊朗薩法維王朝的宮廷中,繪畫、建築與詩歌被視爲三位一體的審美系統。畫師們往往同時是詩人,以極爲精緻的工筆繪製宮廷生活、愛情故事、神話場景,搭配波斯文學詩句。伊朗細密畫中,人物衣袍圖案與背景的地毯紋樣常常構成一個和諧宇宙,幾何與花卉,層疊交融,如夢如幻。如本次展覽中有一件著名的詩會圖釉面陶板,由數十塊拼瓷組成,描繪的是兩位王子在花園中舉辦詩會的場景。這種文藝情境的表達方式,顯示出圖案藝術如何從建築和器物延展爲精神空間。此外,書籍裝幀也體現出這種風格,展品中有一件“夜鶯與玫瑰”圖案的書籍裝飾,借物抒情以傳達詩性的浪漫敘事。

“玫瑰與夜鶯”圖案的書籍裝幀

與伊朗藝術的詩性藝術不同,奧斯曼帝國的圖案往往是皇權的象徵,視覺上更趨奢華,且看展覽中的一件土耳其玉杯,由玉、黃金、紅寶石製成,加之硬石鑲嵌工藝。伊斯坦布爾的蘇丹宮廷在16世紀建立了中央圖案設計工坊。所有重要器物,如清真寺牆面瓷磚、宮廷陶器、織錦、手抄本插圖上的圖案,必須先由這裏的畫師繪製、審定,然後由工匠嚴格複製。這是一種類似品牌標準化的制度,體現了蘇丹對藝術的控制與利用。

伊茲尼克陶瓷是奧斯曼圖案的巔峯之一,16世紀前後達到頂峯。這些瓷器起初模仿中國青花瓷,但很快發展出本土風格。其最著名的創新是“珊瑚紅”,這種介於紅與橙之間的釉色,質地厚重、略帶浮起,需高溫精控才能燒出。正如帝國威嚴難測,這種紅也非輕易可控。此次展出的器物中有一件釉彩杯,裝飾錯落有致的花卉圖案,底色則是明豔的珊瑚紅,具有典型的奧斯曼藝術風格。盧浮宮所藏伊茲尼克瓷磚圖案中,鬱金香、康乃馨、梅花枝、石榴是常見母題,既象徵春天、生命與繁榮,也構成帝國的視覺特點。

梅枝、鬱金香、康乃馨與雲紋磚

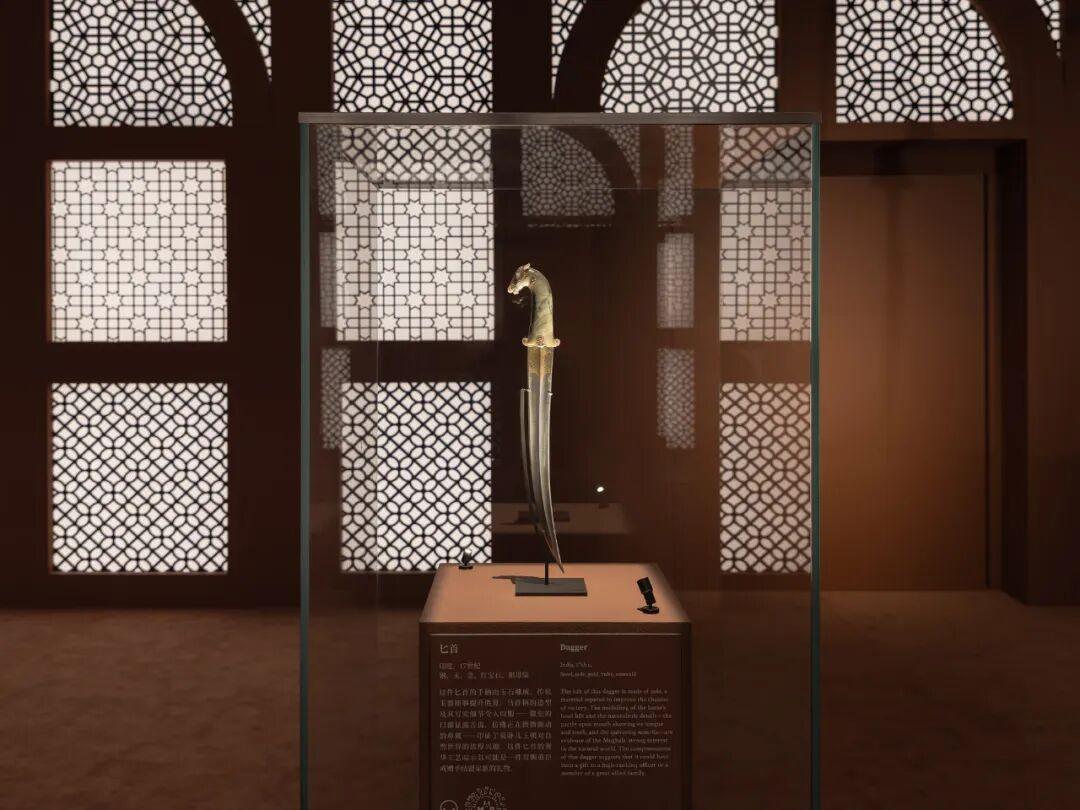

印度莫臥兒藝術則是材質與圖案融合的極致。波斯的圖案藝術遇上印度本土對寫實主義與自然的熱情,爆發出前所未有的視覺效果。如展出中一件窗屏,從自然元素中汲取靈感,形成有機與秩序的完美平衡,這是借鑑伊朗自然主義風格的代表作品。同時,莫臥兒皇帝們熱衷蒐集稀世奇寶——祖母綠、紅寶石、玉石、大馬士革鋼,藝術成爲財富的延展。最令人驚歎的是他們對玉石的精雕細琢,甚至將匕首、梳子、鼻菸壺甚至雞蛋大小的石頭都雕刻成可佩戴、可傳世的圖案藝術品。

盧浮宮收藏中一件馬頭匕首最具代表性,匕首的玉石柄雕成一匹神情桀驁的馬頭,其上嵌有紅寶石、祖母綠與金線。整個匕首是武器,又是藝術品,是宣示莫臥兒帝國榮耀的器物。這種融匯各種元素的藝術理念,最終成爲後世珠寶設計的啓發源泉。

帶馬首柄的匕首

承載深邃哲思的圖案美學

伊斯蘭文明中,圖案並非僅爲裝飾,往往承載着深邃的哲思。與基督教、佛教等注重具象人物形象不同,伊斯蘭藝術往往被引導到非具象領域,大量使用幾何紋飾、植物紋飾以及書法藝術,最終發展出高度抽象的美學系統。其中,幾何圖案成爲主角,它們以點線面的組合重複延展,既滿足審美,也象徵宇宙的無窮與造物者的無所不在。在某種意義上,這種圖案是視覺上的宇宙秩序,每一個對稱、旋轉、反覆出現的元素,都像宇宙間運行不息的星體,以抽象的方式訴說自然的永恆。

以蔓藤花紋爲代表的植物圖案,則是另一種表達方式。它們源自自然,卻不再忠實於自然。花葉在圖案中被拉伸、迴旋、交織,最終形成一種理性結構中的生命幻覺。在伊斯蘭藝術裏,它們既是天堂花園的象徵,又是精神生命的延續。

而書法,則作爲伊斯蘭藝術中地位最高的形式,以其線條之美承擔了圖像的任務。它不僅僅是文字,更是一種圖案語言,就像中華書法以草隸篆行見章法之美,阿拉伯書法則以其流動、盤旋、結構嚴謹的形態成爲建築、器物、壁畫的裝飾主體,展示出跨文化共通的線條審美。這次展覽中有一件土耳其書寫桌,珍貴材質搭配精巧的鑲嵌工藝,彰顯出伊斯蘭文明對待書寫的敬畏之心。

不斷創新轉化的文明交融

在歷史上,各式各樣的圖案從伊朗傳入奧斯曼,再入印度,每一次傳播都不是簡單移植,而是創造性的轉化。例如,波斯圖案體系繼承自古老的薩珊美學,強調幾何秩序、繁複對稱,追求的是自然理念與生命內在的哲學統一。後來發展出細密畫背景中的花園格局,實則是對伊斯蘭烏托邦花園的視覺模擬,方形花壇、中央水渠、四方延展的路徑,如同幾何中的神蹟,極具伊斯蘭美學風情。

奧斯曼帝國在此基礎上將這種美學轉化成權力與秩序的形象表達,圖案藝術被標準化爲帝國化的視覺制度,形成統一審美。例如鬱金香圖案在18世紀被確立爲帝國之花,其挺拔向上、線條銳利的形象象徵奧斯曼的擴張之勢。與波斯的空靈相比,奧斯曼圖案更飽滿、熱烈,彷彿從花園走向廣場。

波斯圖案進入次大陸後,與印度本土的自然崇拜、美術傳統融合,產生了更爲寫實的花卉圖案,如蓮花、罌粟、茉莉等常見植物皆在圖中再現真實姿態,彷彿從花園中直接摘下,再點綴在玉器、寶石和織錦上,璀璨奪目。

跨越絲綢之路,奧斯曼、伊朗、印度與中國一直存在藝術聯繫。譬如元青花之所以奪目,離不開珍貴的蘇麻離青。回溯至8世紀的阿拔斯王朝,當時的古代伊朗喜歡各種白釉藍彩陶器,這種採用鈷料來呈現藍色的技術,催生出獨特的蘇麻離青;到了元代又經由蒙古人,通過絲綢之路抵達江西景德鎮,成爲元代官窯青花瓷的點睛之筆。那一抹幽藍,不只是視覺感受,更是文明對話的見證。

有趣的是,奧斯曼帝國也曾模仿中國青花瓷,如伊茲尼克陶瓷最初大量引用青花元素,但逐漸融入蘇丹紅、綠松石藍等本土色彩,並發展出符合伊斯蘭美學的植物花鳥紋樣體系。這次展覽中看到的瓷碗,鈷藍底色上的留白裝飾,乍一看非常像元青花,只是圖案更具奧斯曼宮廷美學特點;另一件土耳其孔雀紋盤也是典型代表,孔雀元素顯然來自波斯文化,代表王權與威儀。

中東與波斯貴族階層對中國瓷器的喜愛,還形成專爲外銷市場定製的伊斯蘭瓷器,例如大腹瓶、大盤、執壺等形制,遠離中國日常飲食結構,卻契合中東用餐與陳設習慣。這些精美瓷器,成爲中國與中東文明的共鳴載體。

圖案的交融也體現在玉器上,乾隆皇帝鍾愛痕都斯坦玉——即莫臥兒玉器,幾近癡迷。他收藏了大量伊斯蘭風格的玉器,尤以薄如紙、潤如膏的白玉玉器最得寵。清宮玉匠受其影響,開始仿製莫臥兒風格玉器,甚至將其工藝引入內府。今日在故宮中可見一些帶有伊斯蘭圖案風格的玉盤、玉碗、玉壺等,或爲舶來品,或爲模仿品,皆爲東西圖案藝術的融合例證。

推動時尚潮流的跨界之旅

20世紀初的法國巴黎,設計界正在尋找新方向。以往的繁冗矯飾被逐漸摒棄,設計師們渴望一種更加現代、簡約、具有結構性的美學語言。來自東方世界的圖案語言,以其高度抽象、幾何秩序與色彩撞擊,提供了絕佳設計思路。盧浮宮伊斯蘭藝術部的開放,也成爲巴黎設計師靈感的源泉。在這些展櫃前,一代代設計先鋒悄然吸收來自伊朗的重複美學、奧斯曼瓷磚的幾何秩序、莫臥兒器物的雕飾語言,掀起一場珠寶與時尚的風暴。

著名的卡地亞家族第三代繼承人路易·卡地亞,是伊斯蘭圖案的狂熱愛好者。他頻繁派設計師前往盧浮宮採風,尤其鍾愛伊朗木器、金屬器和建築裝飾上的幾何圖案。那種以正六邊形、星形、圓形重複組合的視覺語言,與歐洲大陸湧現的藝術設計新思潮不謀而合,皆強調線條感和結構性的高度契合。一些卡地亞腕錶、化妝盒、煙盒的裝飾紋樣,甚至直接從伊朗圖案中提取設計元素,而金屬、琺琅、寶石交錯拼嵌,更營造出一種東西合璧的現代奢華美學。此次展出的一款鐫有薩法維王朝阿巴斯大帝名號的筆盒,就曾是路易·卡地亞的藏品。觀衆可在筆盒的精美圖案紋飾上,窺探卡地亞品牌設計的靈感溯源。

筆盒,其中之一鐫有薩法維王朝沙阿阿巴斯(1587—1629年在位)的名號

實際上,路易·卡地亞的弟弟雅克·卡地亞,也曾多次親訪印度,從王公貴族手中購入大量莫臥兒寶石。那些雕成水果、花瓣、葉片形狀的祖母綠、紅寶石、藍寶石,被他稱作彩色的語言。回到巴黎後,他結合這種雕刻彩寶傳統與歐洲珠寶設計理念,創造出“水果錦囊”系列,徹底打破歐洲傳統珠寶對對稱、純淨、白色鑽石的偏好,轉而以不對稱、強烈撞色、雕刻異形爲美。

隨着20世紀初歐洲審美與生活方式的變化,珠寶設計從厚重繁複轉向輕盈簡約。東方圖案的線性美學、幾何骨架與色彩爆發,又爲這一轉型提供了源源不斷的靈感。奧斯曼的新月紋、伊朗的星紋、印度莫臥兒的佩斯利渦旋紋,在巴黎變成項鍊、耳環、圍巾的圖樣;蔓藤花紋與書法線條,則被轉化爲品牌Logo與奢侈品包裝圖譜,東方圖案完成從宮廷器物到當代消費審美的隱祕旅程。這也徹底改寫近代珠寶設計史。

孔雀紋盤

展覽聚焦的三大古老帝國的圖案語言,因權力而誕生,又因信仰而發展,如今它們已成爲全人類的視覺財富,影響着現代時尚、建築、工藝與設計。這不僅是一段被收藏的歷史,更是一種持續的對話。

圖案藝術之所以恆久,是因爲它們被不斷融合、詮釋,在每一代人的審美中重新甦醒。今天,當我們凝視展廳裏那扇伊斯蘭風格窗屏、那塊伊朗陶瓷飾板、那柄鑲嵌紅寶石的馬頭匕首,請別隻感嘆它們的華麗,也請窺探它們背後的歷史,看到它們如何穿越古老帝國的邊界,征服巴黎,走過絲路與中華文明交融,最後進入我們今天的生活與感知中。

它們不是過去的圖案,而是我們仍在使用的美學語言。