紙上煙霞 | 曹可凡

我的書房裏,總氤氳着一股舊紙與松煙墨混合的氣味。這氣味是有重量的,沉甸甸的,壓得住窗外絢爛的流光。有時,靜夜枯坐,目光掠過案頭那些翻舊了的畫冊,那氣味便活轉過來,絲絲縷縷,織成一片迷離的煙靄。煙靄深處,彷彿有數道身影,正從歲月的另一頭,悠悠地踱步而來。那不是魂魄,而是比魂魄更切實的東西——是他們留在人間的呼吸,是筆鋒過宣紙時,那一聲蒼潤的,只有心能聽見的微響。

最先飄然而至的身影,便是程十髪先生。他是帶着一陣松江田野的風來的,風裏有他筆下那些古拙人物的憨笑聲。在“三釜書屋”觀髪老作畫,是一種莫大的享受。他往往不假思索,用一枝枝丫分開的毛筆,在宣紙上蹦跳、騰挪。猶如舞動一支詼諧的“巫舞”,那流麗而又奇崛的線條是有生命力的,有筋有骨,有脾氣,有個性,有時頑皮得快要飛出紙外,卻總又被他輕輕一勒,穩穩地收在形裏。他筆下的古人,無論是鍾馗、屈原、李時珍,抑或是唐詩裏的仕女,崑曲裏的李白、唐明皇,都褪去了廟堂的森嚴與歷史的鏽色,帶着一副可親、民間的情態;而云南少數民族少男少女形象歡快,彷彿可以聽到那悅耳的歌聲……他在用一支筆,與畫中人開玩笑,親暱地拍拍他們的肩膀,與他們溫一壺酒,說幾句家常話,畫面裏溢滿了濃濃的生活氣息。而髪老在其日常中也如同一位慈祥的長者,總是給晚輩送去關切與溫暖。

本文作者和程十髮(中)、張君秋(右)

上世紀八十年代,上海住房狀況窘迫,連畫師韓天衡也無奈蝸居斗室。作爲畫院前輩,髪老亦無計可施,於是,便爲天衡先生作《豆廬山房》圖,並題跋語:“文徵明先生刊一印,曰‘印造齋’,取此齋造於紙上,亦屬子虛烏有之意。辛酉除夕,餘仿其義寫此畫造山房,贈‘豆廬主人’,亦可效莊周入夢,少文臥遊,不見世俗爭房之惡習,而獲林泉高致雅趣。”而十年之後那個除夕,髪老又將一片摯愛投往一位素昧平生的“朋友”。足球教練徐根寶兵敗吉隆坡,引來罵聲一片,但髪老不以爲然,提筆給根寶教練修書一封。信中說:“古訓有失敗爲成功之母。今夕爲辛未年除夕,明日即壬申年元旦,祝棄舊迎新之意。有一部《孫子兵法》連環畫送你,或許從中有所啓發,在新春來臨之際,保重身體,再爲祖國體育事業多做貢獻。”根寶教練接信後,大爲感動,於大年初四登門致謝。得知根寶教練不日將啓程前往昆明,髪老繪就《遲開的茶花》相贈。三月昆明茶花早已開過,其用意不言而喻。後來,根寶教練開拓崇明足球基地,髪老仍一如既往予以支持,並認當時年僅11歲的武磊爲“幹孫子”,認爲他天賦異稟,未來不可限量。越一年,也就是癸酉年新春前夕,本人因洗澡取暖不慎致使煤氣中毒,被送往醫院搶救。髪老聞訊,焦急萬分。待我病情緩解後,髪老親自打來電話表達慰問,並安慰我:“不要怕。不會有事的。因爲,你的名字起得好!曹可凡,就意味着,一旦出了什麼事,仍然‘可’從陰‘曹’地府回到‘凡’間。如果叫‘曹不凡’,那就麻煩了!”一席話,說得我熱淚盈眶。後來,髪老常跟我開玩笑:“儂迭額人有點‘花露水’,乾脆起了齋名,就叫‘花露水齋’。”並親筆書寫匾額。花露水一詞在滬語中與“本事,能耐”幾乎可畫等號,恐怕這也是前輩的厚愛。所以說,髪老是真正的通人,可悟古今,縱橫雅俗,充滿人間草木的歡喜。我有時想,先生怕不是把自己也活成了一管筆,一支飽蘸着生活墨汁的筆,行走坐臥,無一不是寫意!

謝稚柳青年時代

若說髪老是逸筆草草的天籟,那謝稚柳先生便是法度莊嚴的廟堂之音。他走近時,周遭空氣似乎都肅穆了幾分,那是一種唐宋深處的,華貴而清冷的靜謐。謝老有民國老派知識分子風範,哪怕布衣蔬食,那通體的氣派,也是從《宣和畫譜》裏走出來的。他的畫,初看是驚人的工緻,重巒疊嶂,碧樹紅花,無一筆不精,無一色不絕,那是唐宋的韻致,藉着他的手,在宣紙上覆活。然而,細細端詳,你又會從那片富麗堂皇中,品出一縷極幽微的孤寂來。那是一種文明的高貴的寂寞。好像一個過往時代即將消散,總是將自己的全部生命力匯成最濃烈的一抹霞彩。我記得有一次在《詩與畫》雅集時,聽他緩緩談及“落墨法”,音調不高,卻像古琴的泛音,直往人的心裏去。儘管與謝老在雅集筆會有過數次接觸,但未及傾聽其教誨,直至爲一幅山水畫的鑑賞,纔有幸與他老人家有近距離接觸。

與謝稚柳先生合影於壯暮堂

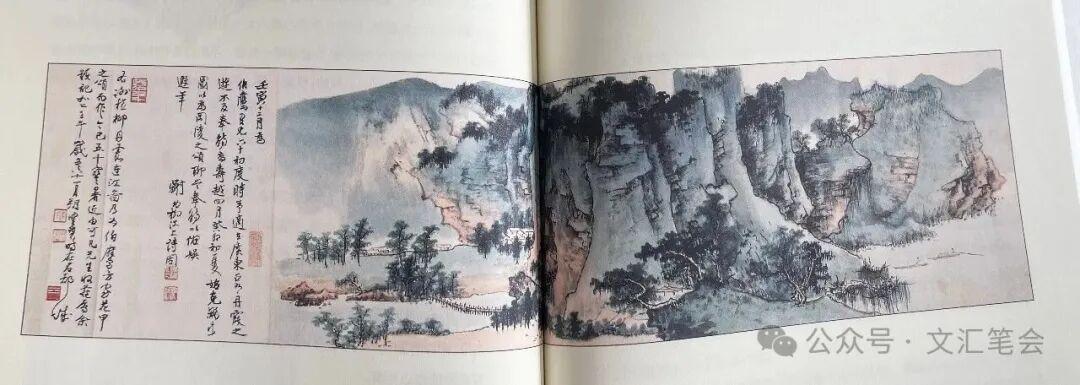

上世紀九十年代初,我陪髪老往澳門開畫展,在一家古董店得謝老山水畫一幅。返滬之後,興沖沖攜畫往“壯暮堂”請謝老鑑定。結果他一看竟是贗品。不過,謝老看到假冒自己的畫好像並不生氣,反倒平靜地說:“平心而論,此畫臨摹水平不低,乍一看似可亂真,只是那些水草,用筆過於潦草,露出馬腳。”見我有些懊惱,謝老安撫道:“沒關係,以後給你畫一張就是了。”可謝老彼時已年過八旬,不敢驚擾。幾年後,老人便被病魔擊倒,駕鶴遠行。於是,這成了我難以彌補的遺憾。沒料到,僅僅過了一年,竟意外獲得謝老的《丹霞連江圖》(下圖)。

此畫爲謝老上世紀六十年代爲書法家潘伯鷹先生六十初度而作。那段時間,謝老出行廣東,所作山水均有王晉卿筆意。謝老與王晉卿有“不解之緣”。他早年從坊間爲博物館購得王晉卿《煙江疊嶂圖》,但博物界同行均認爲是贗品。不得已,謝老只得自己花一千八百元買下,卻又被人指摘以畫牟利,並將此畫沒收。謝老有口難辯,鬱鬱寡歡。直至上世紀八十年代,冤案才得以洗清。但謝老豁達大度,不計前嫌,毅然將其捐獻國家,了卻心中願望。從這個意義上來說,謝老與王晉卿有着跨越千年的心靈溝通與交融。而此幅《丹霞連江圖》基本脫胎於王詵《漁村小雪圖》和《煙江疊嶂圖》並摻入巨然、董源及郭熙等人元素後自成一格。展開畫卷,只見峯巒綿亙,坡岸環抱,于堅凝雄渾、方峻硬朗中透着一股柔婉之氣,江山遼闊、煙波浩渺,一片空靈氣象。總之,此畫真正達到“刻畫嚴謹,筆墨精煉,氣象渾成,韻致深遠”的意境。目睹此畫,耳邊就響起先生的話語:“筆底的東西,無法騙人。你心裏有盛唐宋元,筆下便是山河;心裏是殘山剩水,筆下也終究蕭索。”謝稚柳先生自己,就是一個心裏揣着上下五千年的藝術大師。

唐雲先生(左 )與本文作者

而唐雲先生呢,他一來,嚴肅的氣氛便瞬間被沖淡。他攜來的,是西湖的煙雨,是金石的古拙,更是人間煙火的暖意。唐先生被譽爲“當代唐伯虎”,是不折不扣的快活神仙。他嗜酒、愛壺、好喫,性情豁達,隨心所欲。聽說,有一回上黃山,他隨身背了個酒簍,裏面裝了五十斤黃酒,快到天都峯時,乾脆一屁股坐在岩石上,邊觀雲海松濤,邊自斟自飲,直至夕陽西下,這才醉意朦朧,搖搖晃晃,走過僅一米來寬的鯽魚背。入夜,明月高懸,唐先生藉着酒意,畫就一棵蒼茫古拙的松樹,並題曰:“山靈畏我黃山住,墨溉長松十萬株。只恐風雷鱗甲動,盡成龍去鬧王都。”

唐雲青年時代

唐先生有名士派風度,爲人爽直,飄逸曠達,說話從不拐彎抹角,但有時候稍不留神,也會令人陷入尷尬之中。據聞,有位京劇名伶丫君曾得到過唐先生一幀墨寶,幾年後再度拜訪,不料唐先生脫口而出:“畫不是已經給你了嗎?怎麼又來了呢?”陪同者連忙打圓場:“丫老師現在正學畫牡丹,想請唐先生指點。”唐先生斜睨了一下丫君,問:“學了多久?”“大約半年左右!”丫君怯生生地回覆。只見唐先生擺了擺手,“不要拿出來看了,肯定畫不好的。”弄得畫室裏空氣異常緊張。

唐雲晚年作畫

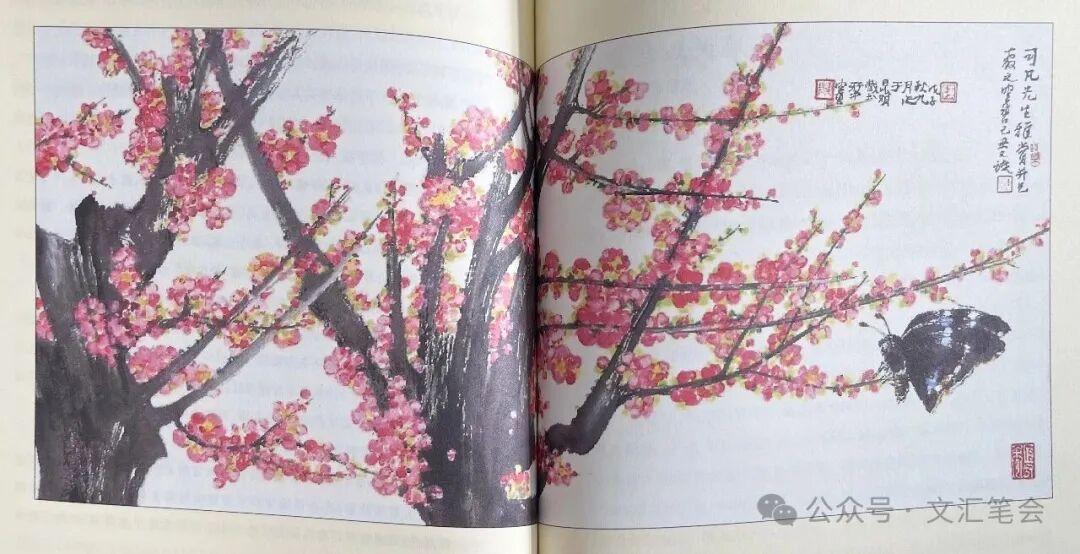

我本人初登“大石齋”時也碰到過軟釘子。那日,唐先生穿着一件棒針絨線衣,頭戴黑色氈帽,嘴裏銜着一個板煙鬥,正在伏案繪製一幅山水長卷。畫了一會兒,他直起身來,呷了口茶,轉身問我:“畫得怎樣?”“很好!”他又追問:“好在哪裏?”我憋紅了臉,支吾了半天。“唉,知之爲知之,不知爲不知,是知也!不懂可以問,但不可裝懂。”我囁嚅着,半天說不出話,一臉尷尬。見我那副狼狽樣兒,他的小眼睛眯成了一條線,笑着說:“快到午飯時候,一起喫吧!陪我多喝幾杯。表現好,給你畫張畫。”然後,他倒了兩杯威士忌,又夾了兩塊肥瘦相間的紅燒肉放在我的碗裏。想到可以得到先生墨寶,我便橫下一條心拼了!其實,肥肉倒可勉強接受,只是實在不勝酒力。沒喝幾杯,便覺昏昏沉沉,眼前一片迷茫……只是天不遂人願,唐先生不久後就病倒了。聽說,唐先生在彌留之前,曾關照家人和我打招呼,說答應畫的畫,或許無法完成了。聽罷此言,不覺泫然。大概冥冥之中與唐先生有緣。

若干年後,終於有緣獲得唐先生的一幅《綠天白鵝圖》(上圖)。唐先生在此畫中以大塊墨色花青繪出芭蕉,畫面效果豐而糯厚,重而彌清,給人以酣暢淋漓之感。白鵝則是整幅作品“畫眼”,畫家用頓挫之筆畫出白鵝外形,大塊留白,略加點染,配以特別響亮的鵝紅,讓人過目不忘,超塵絕俗,體現出文人寫意畫的超邁格調。唐先生的畫,自有一種韻律感,是對這世界的溫柔和解。他懂得所有法度,然後笑着,用一壺熱酒,將那些法度化開,化成一片天真爛漫的生機。他的藝術裏,有最深切的人情味。這味道,比任何玄妙的哲理,都更貼近生命的本真。“是真名士自風流”,《菜根譚》裏的這句話,用在唐雲先生身上再也合適不過了。

本文作者和陳佩秋先生在2014年第六屆上海文學藝術獎頒獎典禮上,陳先生榮膺終身成就獎。

最後,當陳佩秋先生的身影明晰起來時,那一片煙靄好像被一道湛清的秋水洗過,變得格外澄明。在那個以“新”爲尚的年代,她與謝稚柳先生是兩座並峙的沉穩的峯巒,守護着傳統中最精粹的命脈。她的工筆花鳥能窮盡物理之精微,一片葉的翻轉,一根鳥羽的層次,都經得起生物學家的審視,而她的青綠山水又氣象蒼茫,筆力扛鼎,毫無閨閣的纖弱。

她平生最不喜歡別人用“倩華娟秀”“清婉纖媚”之類的詞句來描述其畫作。用她自己的話來說,畫家無論性別,誰畫得好,就該在畫壇佔有一席之地。記得曾與佩秋先生同往天蟾舞臺觀賞王佩瑜餘派演唱會。當主持人反覆強調佩瑜可列女老生榜首,佩秋先生大爲不悅。即刻從觀衆席起身,大聲說道:“我看如今的男老生也沒有幾個可以超越王佩瑜的。”觀衆爲之譁然。見主持人似乎未聽懂其真正含義,她索性登上舞臺,拿過話筒說:“過去齊如山先生寫梅蘭芳先生文章。齊先生講,梅蘭芳演女人比一般女性更加細膩動人。同樣道理,王佩瑜所塑造的男性角色也比普通男演員更加出神入化。藝術不分男女。過去只要一說到女畫家作品,總脫不開脂粉氣的說法。我看不見得。如果把我畫上的名字遮掉,又有誰可以分得清究竟是男畫家還是女畫家畫的?因此,在藝術評價中男女有別,是一種歧視,是對女性的不尊重。”一番話說得大家掌聲四起,佩秋先生剛毅磊落的秉性由此可見一斑。

與陳佩秋(左)程十髪(右)二老合影於2003年

畫家的這種俠骨柔腸的個性也必然反映到她作品中去。讀其《江南春色》便有這樣的感受。畫面上錯落有致的綠樹給生命以恣情的張揚與豪邁。七隻輕靈的黃鸝不停地在樹叢間穿梭起舞,歡唱鳴叫,那嬌嫩的粉紅、淡紫及藍白青紅,透射出一個清澈純潔的靈魂,給人以溫潤幽雅、平和大氣的感覺。這是藝術家慷慨、質樸與清醇、內斂的結合,是對生命與自然的憧憬與熱愛。佩秋先生曾用過一方閒章“憶謝堂”,取李白夜泊牛渚詩意,暗寓繪畫創作之路註定是孤獨的,不易被人理解,就像李白那樣,深感知音寥寥。

陳佩秋與謝稚柳

在我看來,佩秋先生是一位清醒的守衛者,也是一位勇敢的開拓者。陳佩秋先生與謝稚柳先生一剛一柔,一理一情,真正稱得上現代版的“趙管風流”。她讓我們明白,所謂“守望”,不是枯坐在故紙堆,而是以最大的智慧與勇氣,讓古老的傳統在當代的土壤裏生出新的強韌的根鬚。

陳佩秋《靜思齋圖》局部

紙上的煙霞漸漸淡了,四位先生的身影也復歸於那些畫冊的沉默之中。他們各自是一口深井,我輩後生所能汲取的,不過是一瓢飲。程十髪先生的“通”,謝稚柳先生的“醇”,唐雲先生的“暢”,陳佩秋先生的“清”,這四種滋味調和在一起,便成了海派藝術那難以言傳的複雜而深厚的底色。這底色不是博物館玻璃櫃裏供人瞻仰的標本,而是流淌的活着的江河。

我關了燈,書房沉入更深的黑暗裏。奇怪的是,那舊紙與墨的氣味,反而更加濃郁。我知道,他們從未離開。只要還有一方素紙被鋪開,還有一滴清水化開濃墨,還有一隻懸腕的手在追尋着筆墨與心靈的共振,他們,便會在那筆鋒轉折處,在那氤氳化染間一再地醒來。紙上煙霞,原是人間的精魂;筆底波瀾,即是永恆的心傳。

2025年12月17日20:15

於海上“花露水齋”

作者丨曹可凡

來源丨文匯筆會

編輯丨蔣竹雲