【難忘的書與人】書三美 | 汪家明

所謂“書三美”,是指與書有關的三個美術小類:書籍設計、插畫、藏書票。習慣上插畫包括在書籍設計範疇內。藏書票則不然,誕生五百多年,還是小衆雅玩,既高貴又孤僻,自成一隅。現在的年輕人,連它是何物都懵懂。

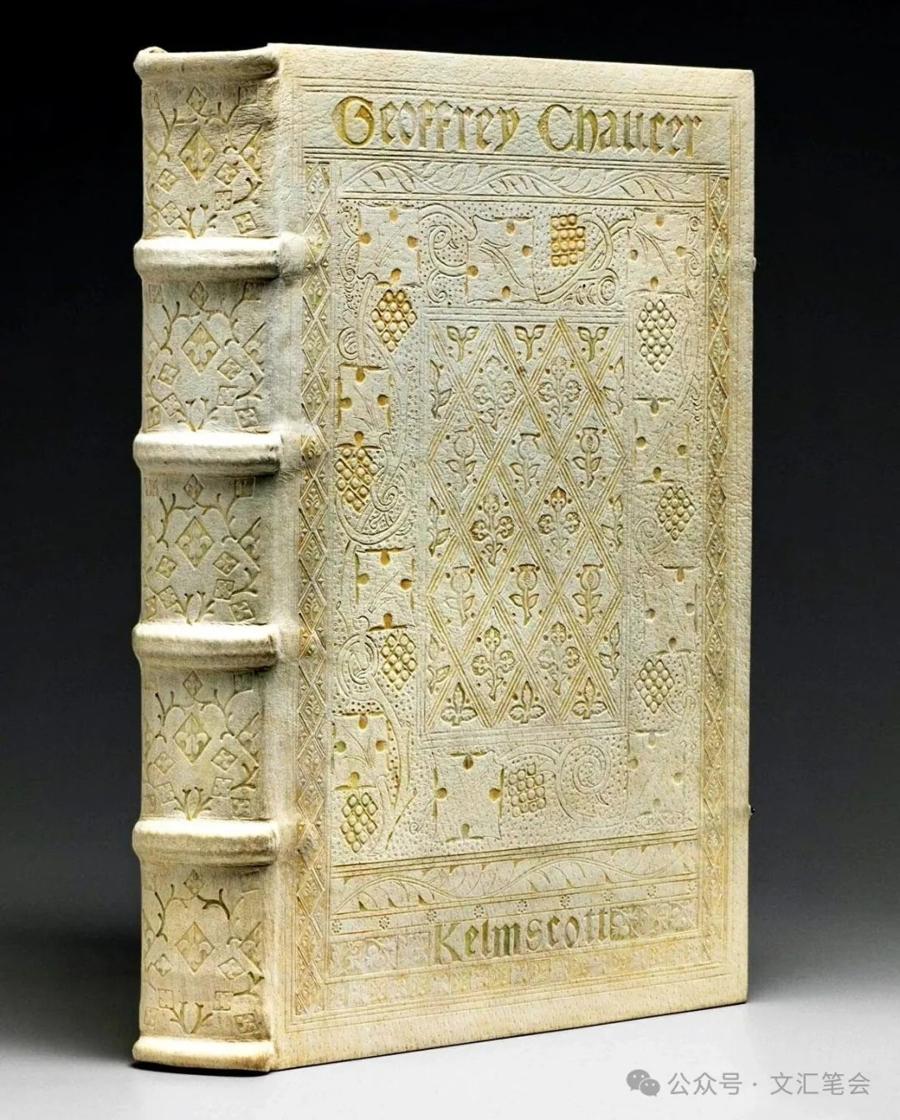

做出版的有句行話:內容爲王。可是內容需要載體——紙張、印刷、裝訂;紙張、印刷、裝訂有不同的質感、墨色和式樣。英國設計師威廉·莫里斯(William Morris, 1834-1896)認爲:“書不只是閱讀的工具,也是藝術的一種門類。”1891年,他創辦了一家出版社,本着中世紀手抄本精神,講求工藝技巧,製作嚴謹,精美、優雅、簡潔,力圖顛覆當時書籍裝飾繁瑣複雜的流俗。其《喬叟作品集》成爲書籍設計史上的典範。

莫里斯設計的《喬叟作品集》

一向以來,出版的流程定爲:編、印、發,即編輯、印刷、發行,我覺得不完整,漏掉一環,就是書籍設計。尤其當今書籍出版數量驟增、工藝手段高度發達的年代,書的質感、墨色和式樣越來越具有“殺傷力”。我做出版四十多年,設計改變書的命運的事並不鮮見。到書店去,常見到一些書內容很好,卻做得不對,甚至大錯特錯。記得有一套我喜歡的系列書,某教育出版社出版,總計六百多本,賣得挺慘,究其原因,是正文字用扁宋,行距很緊;書寫紙膠裝,一翻就卡卡響。明明好看的文章,讀起來卻很累,很煩。正如魯迅先生曾批評的那樣:“翻開書來,滿本是密密層層的黑字;加以油臭撲鼻,使人發生一種壓迫和窘促之感,不特很少‘讀書之樂’,且覺得彷彿人生已沒有‘餘裕’,‘不留餘地’了……在這樣‘不留餘地’空氣的圍繞裏,人們的精神大抵要被擠小的。”

1929年,蘭登書屋以單獨的名義(此前都是跟其他出版社合作)出版了第一本書:法國伏爾泰(1694-1778)的諷刺小說《老實人》。洛克威爾·肯特爲這本書作了七十六幅鋼筆插畫,並裝飾了封底、扉頁和每一章的題頭。開本很大,印裝豪華,價格極高(一般書的數倍),但出版後暢銷一空。蘭登書屋的老闆塞爾夫認爲是肯特插畫和裝飾的功勞。幾年後,肯特又爲赫爾曼·梅爾維爾(1819-1891)的小說《白鯨》作了三百多幅插畫,塞爾夫興奮過頭,第一版印刷時,封面只有肯特的名字,而忘記署作家的名字。這本美國早年(相當於中國清朝咸豐、同治時期)比較難讀的小說,因爲插畫而走紅。

肯特藏書票

二十多年前,我在北京潘家園“撿漏”,十幾塊錢買了一本法文書,看不懂,但其中三十幅木刻畫把我迷住了,紙張特別,既輕又韌,畫作簡直像直接拓上的。回來請三聯書店同事孟暉幫忙翻譯,她認真寫了一篇《審讀報告》,其中說:“這是一本小說集,由三個不長的短篇小說組成(《野獸之死》《神遊》《雨夜》),三篇都是描寫20世紀20年代巴黎資產階級或中產階級的情感生活……關於書中的木刻插圖,扉頁上注了一行字:居伊·多利安(Guy Dollian),關於這位畫家,找不到資料。”孟暉還介紹了三個短篇的內容,認爲作者不太有名,所以也查不到可信的資料。言外之意,不值得引進出版。其實對我來說,得到這些插畫已是意外之喜了。這書出版於1928年,我估摸已過版權期,曾利用其中的幾幅作爲我的文章的插畫。

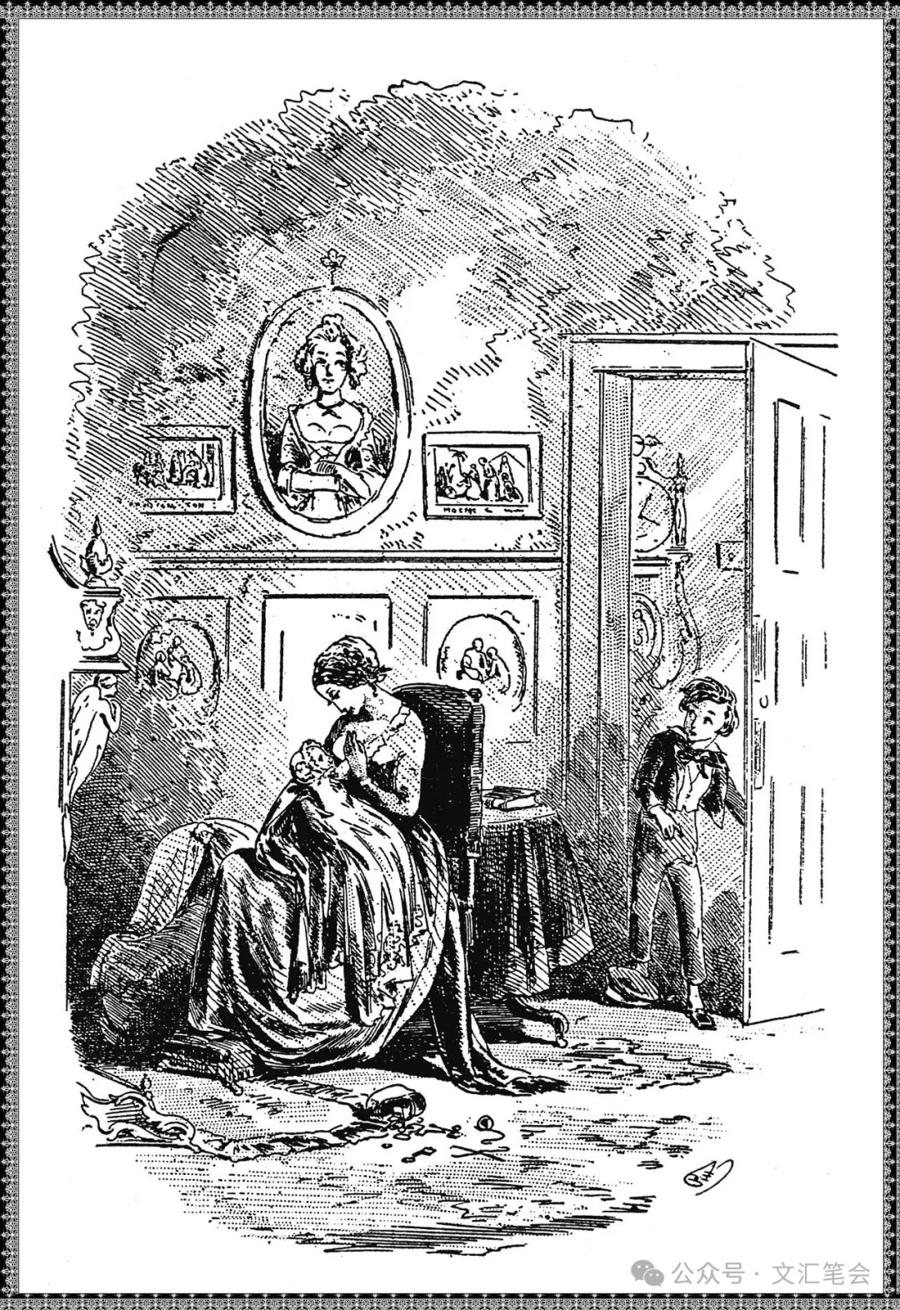

《大衛·科波菲爾》插圖

三聯書店老領導範用先生曾說:“我最大的樂趣就是把人家的稿子編成一本很漂亮的書,封面也很漂亮。”他不僅親自設計書籍,而且收藏許多插畫書,如《〈死魂靈〉一百圖》(一厚本)、《麥綏萊勒木刻連環圖畫故事》(四種)、《小說士敏土之圖》《童年與故鄉》《阿Q正傳插圖》等。1948年,他在大戰前的上海,編輯出版女詩人陳敬容翻譯的《巴黎聖母院》,輾轉請朋友從法國購得一本畫冊,其中有四十三幅《巴黎聖母院》的插畫,經複製,專色印刷,插在書中。紫紅色封面,書名請黃炎培題寫,字反白。此後七十多年,出了多種版本,沒有一種能與之媲美,或者沒有插畫,或者印得很差。20世紀80年代,範用先生編選並親手設計葉靈鳳的《讀書隨筆》三卷本,葉夫人感念他的好意,饋贈他幾冊亡夫的藏書,其中有1931年版的《英國和美國現代書籍插圖》,小八開,前環襯貼有那張著名的鳳凰藏書票。

葉靈鳳的藏書票

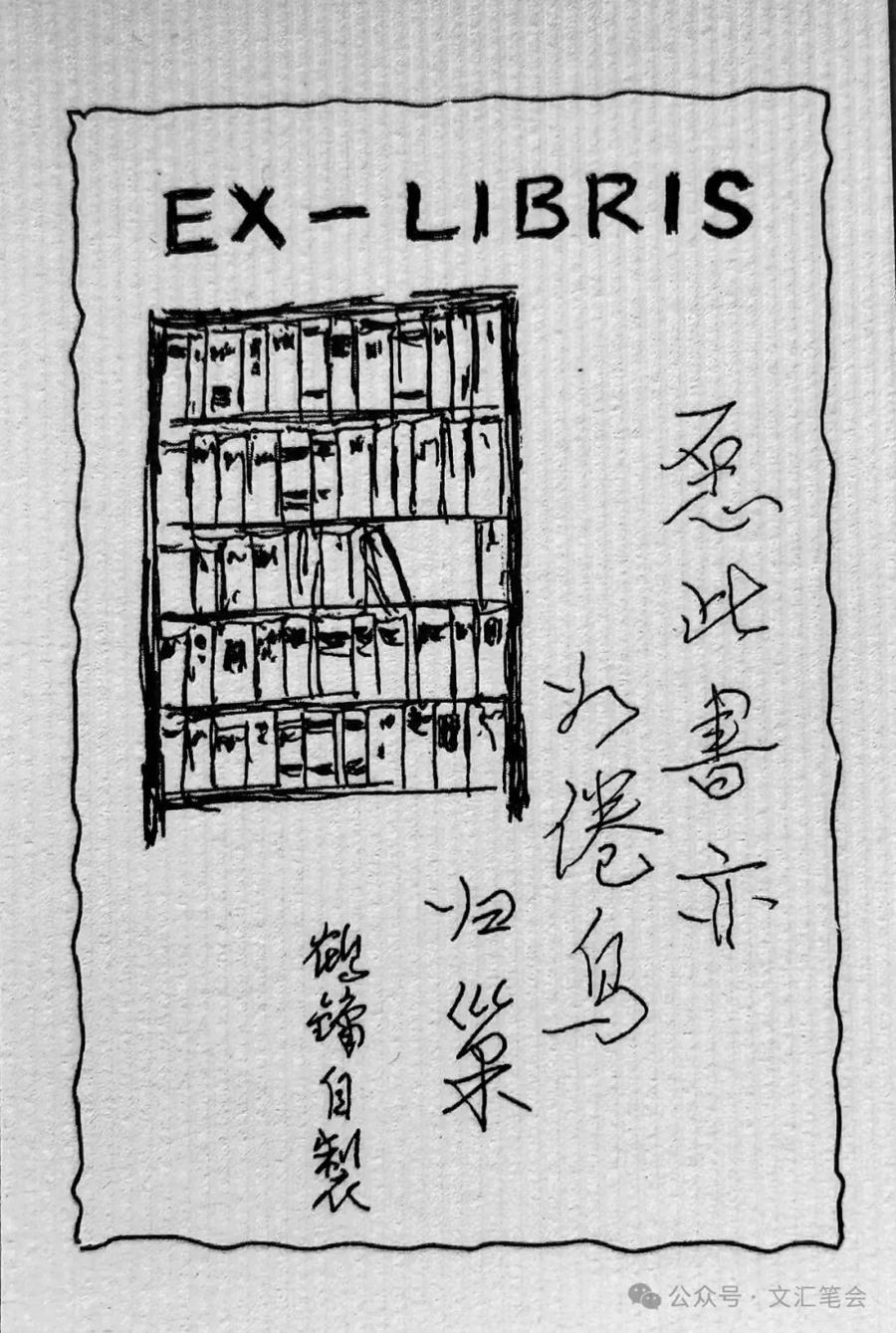

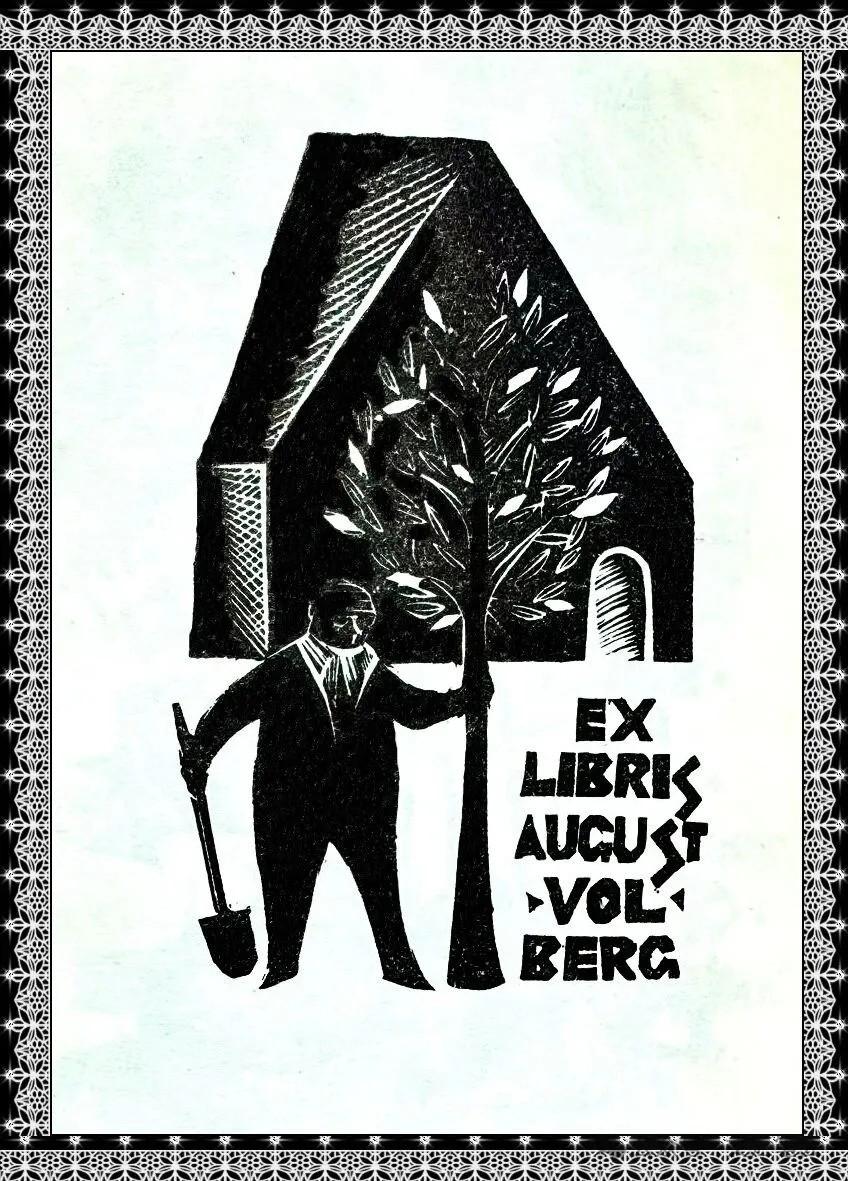

藏書票起源於歐洲,是用來標明圖書所有者的,國際通行在票上寫有“EX—LIBRIS”(拉丁文),意思是“屬於私人藏書”。開初以貴族的族徽爲主要內容,後來逐步被藝術和趣味取代,大多是微型版畫,實用性反成其次。由於面積小,繪製者鬥智鬥巧,或形簡意遠,或精雕細刻,其中許多與書有關,如少女坐在高高的書堆上讀書,雄雞踏在書上高鳴等。其他各種題材都有——古希臘故事、但丁肖像、美女和蛇、大樹和房屋、鳥和動物、遠航的船等,僅表現美人魚的藏書票就有幾十上百種(我所見侷促,也許還要多很多)。也有圖案性的,比如葉靈鳳的鳳凰票,明顯借鑑了莫里斯書籍設計的繁複圖案,主體卻是中國傳說中的百鳥之王鳳凰。範用先生自制的藏書票,鋼筆畫了一隻裝滿書的書架,有一層少了幾本書,邊上寫了幾行字:“願此書亦如倦鳥歸巢,鶴鏞自制”——是提醒借書人早點把書還給主人吶!鶴鏞,範用先生原名。

範用自制的藏書票

細想,藏書票其實是愛書人硬造出來的奢侈物,是畫家把玩的小品,對書來說,原本可有可無(簽字蓋章可以起到同樣作用)。如今,作爲書的裝飾,進而作爲“藏書”的標誌,常常因書而貴,更多卻是書因藏書票而貴——作爲收藏品,藏書票除了本身的精美外,還因所有者而高貴,如雨果、狄更斯、福樓拜、華盛頓、希特勒等使用的藏書票。

在山東畫報出版社和三聯書店工作時,我曾找了一些精美的版畫(如多雷的木口木刻),請設計師蔡立國和羅洪做了多套藏書票,裝在一個個小紙袋裏,作爲給編輯和讀者的贈品。我認爲,藏書票要小巧,紙張不宜厚硬,以便粘貼、簽字,不會損壞書籍。有的人自制藏書票,用高克數特種紙,貌似高級,其實外行。

西方藏書票

書籍少說存在兩三千年了,曾被譽爲“人類進步的階梯”(高爾基語),如今卻岌岌可危——數字正在摧枯拉朽,網蓋一切。這當口來說書三美,有點輓歌的意思,有點爭存在感的意思——書籍不存,美將焉附?差可安慰的是,同好仍有人在,此文權當愛書人對愛書人的一通嘮嗑吧!

2025年8月2日 於北戴河