走近昆德拉——由《寫作,多麼古怪的想法!》想起的

捷克裔的法國作家米蘭·昆德拉的作品自上世紀80年代中葉傳入中土,一時間洛陽紙貴,成爲近幾十年來對中國當代文學產生深刻影響的域外作家之一。經譯者和出版界的不懈努力,他的主要作品已大多譯成漢語,像《不能承受的生命之輕》不僅在文學圈內膾炙人口,而且一度成爲流行讀物,成爲文青和成功人士標配的枕邊書。出自中外評論家學者之手的昆德拉傳記也有數種問世,只是因爲昆德拉後半生移居法國後常年躲避媒體,處於半隱居狀態,而且他刻意抹去有關其個人私生活的痕跡,因而將他的傳記作者們推入了一個無處施展拳腳的窘境。手頭這部《寫作,多麼古怪的想法!》問世於昆德拉辭世的2023年,它定格於這位捷克遊子在其生命旅途中最後那些瞬間,以這別具一格的“告別的儀式”向這位終老巴黎的東歐天才作家致敬。

《寫作,多麼古怪的想法!》,[法]弗洛郎斯·努瓦維爾 著,袁筱一 譯,上海譯文出版社2025年出版

此書的作者弗洛郎斯·努瓦維爾從年輕時就是昆德拉的粉絲,醉心於他的諸多作品,日後又和昆德拉及其夫人薇拉成爲朋友。努瓦維爾曾創作過多部傳記作品,傳主中包括美國猶太作家艾薩克·辛格和法國女歌手妮娜·西蒙,照理說她是昆德拉傳記的理想作者人選,但《寫作,多麼古怪的想法!》顯而易見不是一部中規中矩的傳記著作。它不是私人回憶錄,不是學院風格的玄奧艱澀的理論闡釋文字,不是輕盈飄逸的隨筆,但也不是基於感性體悟的洋洋灑灑的評論,全書由170餘篇長短不一(大部分短小精悍)的文字組成。從某種意義上說,它像是用線繩綴合而成的一大疊卡片,隨興塗抹着零零散散的札記。十萬多字的體量,配襯上近百幅照片,聚焦昆德拉的生平及其著作,旁及他的青少年成長時期,還插入了諸多趣聞逸事。在書頁中你找不到對昆德拉作品的詳盡介紹,這對讀者提出不低的要求:在閱讀此書前,你必須是半個昆德拉專家,至少對他的代表作有所涉獵,否則這本書對你無疑將成爲一個沒有出口的迷宮。

在努瓦維爾書中浮現出的昆德拉是一個怎麼樣的形象?不難發現,《寫作,多麼古怪的想法!》的作者不是一個精細的肖像畫家,她並不試圖將昆德拉的五官體態肌肉衣裝惟妙惟肖地描摹而出;她也不是目光犀利的批評者,將對象安置在CT影像中條分縷析地剖析展示;雖然是昆德拉的崇拜者,但這也不是一本粉絲向偶像狂熱地傾吐愛慕之意的情書。它處理的對象是一個古怪的作家,照尼采在《朝霞》中不無刻薄的論斷,“這些藝術家作爲個人多半是頑劣、任性、嫉妒、暴躁和不好相處的;與其作品的歡樂和崇高的效果形成鮮明對照”。努瓦維爾只是昆德拉夫婦的朋友,在年齡上也要小數十年,她無緣深入對方生活隱祕的最深處。她能做的,是將她對昆德拉作品的所思所感,加上她當面接觸的印象,以及數十年來圍繞他本人和作品的評論爭議,綴合成一組或輕緩或激越的變奏曲,以近乎碎片的方式展現這位自稱爲“被錯置於一個極端政治化的世界裏的享樂主義者”形象的方方面面。它們之間並不嚴絲合縫,相反存在着不小的悖謬、矛盾、牴牾,而昆德拉的形象正是在貌似不和諧的斷片殘簡中脫穎而出。

毋庸置疑,努瓦維爾書中的昆德拉與人們通常的印象並無太大的出入,她並沒有提供一個富於顛覆性的另類昆德拉形象。他出生於捷克的小城布爾諾,那是一座充滿藝術氣息的地方,是上世紀初先鋒藝術家匯聚的十字路口。如果缺乏童年和少年時期在這座神奇的小城所受的薰染,昆德拉能否成爲一個舉世矚目的作家真不好定論,即使他能成爲作家,也許會以另外一副面目登場。可以說布爾諾是理解昆德拉個性與藝術風格的鑰匙,它哺育了這位特立獨行的藝術家,而他父親的音樂造詣也在其作品風格上烙上了難以抹除的印記。它成了昆德拉畢生魂牽夢縈的故鄉。

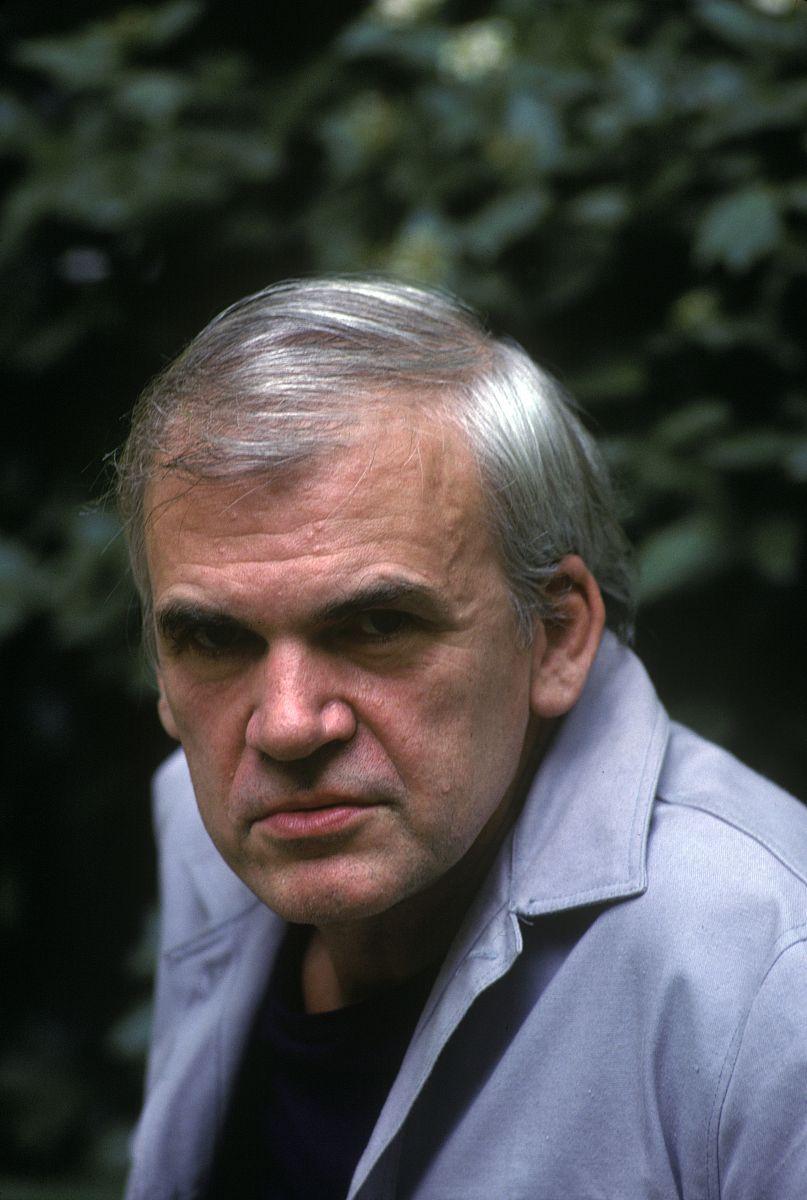

捷克裔法國作家米蘭·昆德拉

儘管歷經諸多政治風雲變幻的磨礪,昆德拉並不是一個執着於某個政治理念的作家。他的作品最初在西方文壇暴得大名與其特定年代的政治烙印有着不解之緣,但他關注的更多是超越於具體現實層面的人的生存境遇。他以某種“華麗的懷疑主義”的目光凝視着這個不無荒誕的世界,他曾在《被背叛的遺囑》中如此夫子自道:做一個小說家,“這也是一種態度,一種睿智,一種立場;一種排除了任何同化於某種政治、某種宗教、某種意識形態、某種倫理道德、某個集體的立場;一種有意識的、固執的、狂怒的不同化,不是作爲逃逸或被動,而是作爲抵抗、反叛、挑戰”。他數十年創作歷程中一以貫之的特點是,大膽地質疑人們心目中的神聖真理,“找到一個主題,一個偉大的詞,將它浸在幽默的酸水中,再加上一撮反諷”。他寫出的小說與其他衆多作家不同,可謂是“通篇沒有一句正經話的小說”。面對這殘酷悖謬的生存世界,昆德拉沒有以金剛怒目的鬥士出現,而是以貌似輕鬆的幽默的方式來應對,籍此“深入到一個笑話的黑色深處。”這一反諷的特性在他晚年的封筆之作《慶祝無意義》中體現得最爲淋漓盡致:“無意義,我的朋友,這是生存的本質。它到處、永遠跟我們形影不離……我的朋友,呼吸吧,呼吸我們周圍的無意義,它是智慧的鑰匙,它是好心情的鑰匙。”儘管在風格形貌上大相徑庭,昆德拉和創作了“黑色幽默”扛鼎之作的《第二十二條軍規》的美國作家約瑟夫·海勒殊途同歸。

據此人們很容易給昆德拉戴上虛無主義、犬儒主義的帽子。但有趣的是,在努瓦維爾眼裏,昆德拉雖然不相信人類也不相信人類有什麼美好的未來,“但這並不妨礙他對生活的熱愛。不妨礙他笑,因此而笑。當我想起他的時候,我想起的就是這樣一個正在笑的人。有享樂,有愉悅,甚至在完全沒有希望之時也自有一種美”。換句話說,我們可以把昆德拉的這種生存與寫作的姿態視爲一種斯多葛精神的現代翻版。和古希臘的先賢一樣,昆德拉拒斥一切多愁善感的情感宣泄,在認識周圍世界的本性後,以堅韌的意志與大無畏的勇氣承受不可預知的命運的威壓,達到“不動心”的超然境界。縱覽昆德拉的一生和作品,他不愧是一個斯多葛式的英雄,在一個他稱之爲“遠比悲劇可怕”的喜劇式的生存境遇中,他以清醒的目光打量着它,既不諂媚,也不痛心疾首呼天搶地,而是投以幽默的一笑,這並不是和稀泥,與之廉價地妥協,而是保持着一方天地中的自由和對生命的摯愛。正是從這個意義上,寫作才成爲一個古怪的念頭;成爲一個作家,更是怪上加怪。用昆德拉的話來說,寫作就是慶祝無意義,在嘲諷它的同時又永葆對周圍世界的愛意。而這正是人們的生活、人們的世界的意義之所繫。