“你的爸爸是洗衣裳的嗎?”——美國旅行小記 | 趙武平

1

一桌好飯菜,四葷,三素,一個點心,擺在面前,滿滿當當的,叫人真坐不住:糖醋魚,鹽水鴨,紅燒肉,避風塘大蝦,涼拌拍黃瓜,乾煸四季豆,番茄雲耳炒淮山,還有唐人街的寧波風味花生湯圓,——涼熱葷素花樣如此繁多,倆人在廚房裏不定忙了多久。可尷尬的是,我們遲到了半個鐘頭。

“沒事兒。”H兄笑嘻嘻,還是老樣子。

“自家人不客氣。”他的太太,法學院的L老師,也在一旁微笑着說。跑了一天,不能讓孩子餓肚子,——她以山東人的熱情,一個勁兒地召喚Mia趕緊動筷子。

遲到總是難爲情的。H兄兩天前就說,要爲我們接風,定好晚上七點見面。儘管在來的路上,爲省時間,我倆抄了近道。

“打晨邊公園過來?!”

我點點頭,說道兒是朋友指的。我們的朋友Adele,是哥大兼任研究員,東校門外的晨邊公園,也是她的兩個孩子常去玩的地方。一百一十三街公園門口的那條東西走向的小徑,是從她家到H兄家,最近的道路。

他苦笑着搖搖頭,望一眼太太,不相信一個哥大的朋友,竟然推薦那樣一條捷徑:老兄膽子也忒大了,你不在乎就算了,孩子呢?那個公園不好隨便去,黃昏以後更不成。常識別忘記,咱好歹也是“老哥大”呀。

話外音聽得分明。

Mia五歲那年,也是在八月裏,頭一回到紐約,隨我們去了H兄家。他挨着個兒,把我們一家介紹給L老師,最後笑嘻嘻地,還就手兒俏皮了我一句:“他比咱們運氣,在哥大待遇和胡適一樣,他們住同一宿舍樓。”

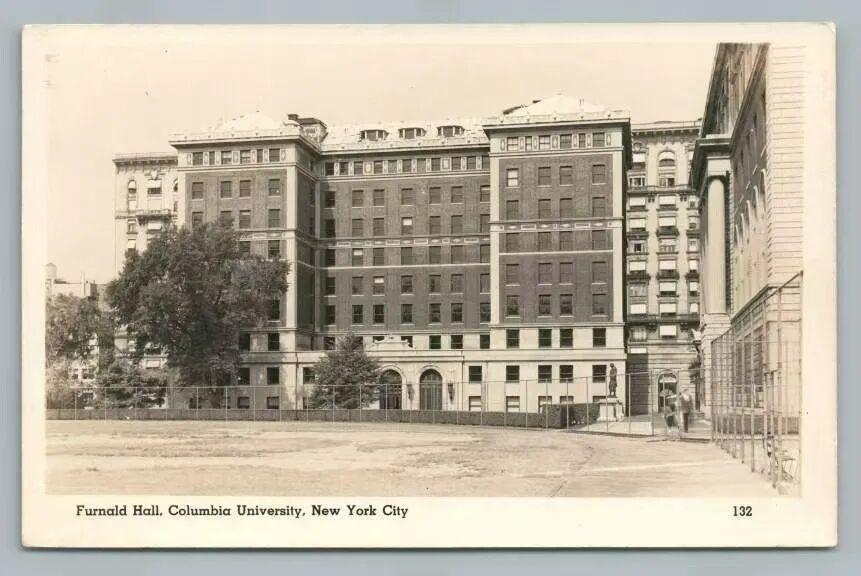

哥倫比亞大學佛納樓,1914

他說的是佛納樓,——進哥大校門,沿一百一十六街東行,到新聞學院樓頭右拐,眼前背靠百老匯大街的大樓就是。胡適一九一五年從康奈爾轉學過來,進校就住這個當時“最摩登的新樓”。他後來同唐德剛談話,提到當年宿舍,說:“與我同時的一共只有三個中國學生住於佛納大樓,因爲這座大樓是新建的,租金較昂。除我之外,便是那位有名的宋子文和張耘。張耘後來以張奚若一名知名國內。他在中共政府內做了許多年的高等教育部部長。他不是共產黨員,只是所謂‘民主黨派’的一份子。”

哥倫比亞大學佛納樓,2025

住佛納樓時候,胡適作過一首白話詩——《“赫貞旦”答叔永》:

“赫貞旦”如何?聽我告訴你。昨日我起時,東方日初起。返照到天西,彩霞美無比。赫貞平似鏡,紅雲滿江底。江西山低小,倒影入江紫。朝霞漸散了,剩有青天好。江中水更藍,要與天爭姣。休說海鷗閒,水凍捉魚難。日日寒江上,飛去又飛還。何如我閒散,開窗面江岸。清茶勝似酒,麪包充早飯。老任倘能來,和你分一半。更可同作詩,重詠“赫貞旦”。

赫貞江即哈德遜河,它自北南流,緊貼曼哈頓島,與東面哥大校園平行。只是如今倘胡適重回舊舍,已無緣再睹“赫貞旦”,因爲街對面後起的樓羣,遮沒了沿河的景色。佛納樓坐西朝東,共十層;胡適在日記裏說,他住的樓層不高:“廿一日晨抵紐約,居佛納兒得館(Furnald Hall)。此爲科侖比亞大學三宿舍之一。所居室在五層樓上,下臨‘廣衢’ (Broadway),車聲轟轟,晝夜不絕,視舊居之‘夜半飛泉作雨聲’,真如隔世矣。”

我住佛納樓頂層,在日落時分,倒是能透過臨街西窗,遠眺河面粼粼波光。佛納樓現在仍是宿舍,但非新生已不可住。我之所以住進去,是因爲放暑假,裏面騰空了。入學通知寄來時,有安全提示,我看過想起來,有人說在哥大,要遠離哈萊姆;校東的晨邊公園治安欠佳,更不要隨便去。同學大多比我小,其中和我比較說得着的,有兩個二十二三歲的大男孩:家在丹佛的瘦高個兒Robert,人很靦腆,不愛言語;另一個是米蘭小夥子Alberto,個頭不高,白淨臉兒,話非常多,開口呱啦呱啦的,眼睛眉毛一起動。一個星期四的傍晚,三人約好出門,到街上逛一圈,——我的日記裏有這樣一段:

“晚上沒課,去東面的Morningside Park散步,還有Robert和Alberto。兩個人開始不想進去,因爲聽說不安全。這裏靠近哈萊姆,黑人很多。進去走了一圈,倒也沒什麼。順道看了哈萊姆的一部分,黑人到處都是,其他也沒什麼不正常。只是在中央公園北門,遇到一個黑人,乞討一美元,有點兒緊張。正準備離開,那黑人抱歉說:別走,你們走了,我會難過的。Robert給了他五毛錢。拍了不少照片。他倆一直在討論,關於種族歧視之類的話題。”

H兄一番話,讓我忽然記起,晨邊公園似成“險境”:二〇一九年十二月,巴納德學院的一個女生,在公園西側的石階前遇害;隔一年的十二月,又有一個哥大博士生,在公園西北的路口被刺死。命案發生的時間,一在日落之後,一在午夜之前,兇手都是黑人。

2

見面之前,Adele沒有說,她家在哈萊姆。

西一百一十六街三一六號,——她給的住址,我看了想當然地以爲,也是在哥大一片。乘地鐵去哥大,不是在一百一十六街到站嗎?那樣的話,從她家到H兄家,西一百一十三街六〇一號公寓,應該沒多遠。

我們住的青年會,在林肯中心和中央公園的中間,坐地鐵多去公園南側的五十九街。但上了地鐵,我才意識到,哥大和Adele家在兩個方向:都是要坐到一百一十六街,可這條街實在太長了,——哥大是在西段,地鐵坐紅線,出站口位於連接時報廣場的百老匯大街;Adele住在大街靠東的一段,地鐵坐藍線,出站口在弗雷德裏克·道格拉斯大道。從地鐵站一出來,我們馬上感覺到,街面冷清多了,雖然下午五點鐘還不到。到了十字路口,一位老年黑人婦女,低頭拉着塞滿日用品的小購物車,沿着斑馬線一步一拖,步子極慢地向前走。我心中未免有點發嘀咕:又到哈萊姆了?

確實是的。東西向的一百一十六街,橫穿整個曼哈頓島,以第五大道爲界,往西到哈德遜河,是西一百一十六街;往東至哈萊姆河,爲東一百一十六街。西一百一十六街又爲晨邊公園阻隔爲二,西面是晨邊高地,東面是哈萊姆,——它們是兩個世界,晨邊高地以哥大爲中心,是精英、財富和安定的象徵;哈萊姆在哥大北面和東面,是勞工階層、窮困和高犯罪率的代名詞。哈萊姆是黑人區,也有不少新移民,——Adele和先生Dapo大夫,就分別來自意大利和尼日利亞。

Adele在博洛尼亞出生,先後在羅馬、威尼斯、博洛尼亞和香港讀書,有四個學位。她在費正清中心,和我共用的辦公室,原來是傅高義教授的,他以家近爲由,讓給了訪問學者。她在紐約也有項目,隔幾個月,過來一趟;每次過來,就約我們,帶Mia一起玩。她是一個大高個兒,眼睛也很大,兩個濃眉毛又長又直,笑起來完全是個大孩子。與她第一次見面,是我們在劍橋安頓下來的第三天,——那天中午在哈佛廣場,Adele一進Peet’s Coffee,就吸引了Mia好奇的目光:鼻子高就罷了,還那麼長?!她猶豫着,伸出小手,鼓起勇氣問:

“我能摸一摸嗎?”

“當然!”

大家全笑了。

第二年夏天,我們回上海,Adele也有了自己的家:先生在曼哈頓,是一家醫院的大夫。前年秋天,Adele又來上海,同我們在前灘見面。跟她一起來的,是三歲的兒子Alvise,一個混血的捲髮小男孩。他只會有限的幾句中國話,渾身是勁,追着Mia玩鬧,手腳不識閒兒。Adele那個學期在上海紐約大學開課,跟在哈佛一樣兩頭跑,往返於紐約和上海之間。

當我們這次敲開Adele的家門,發現只她一人在家。Dapo醫生沒下班,孩子們去博物館了,——她已有了第二個兒子。她說,過兩個月回上海,會帶上第二天過一週歲生日的小兒子Cosimo;他還很黏人,在家的話,Adele就無法工作。

我接過她遞來的冰水,喝了一口,問:“能在這邊找工作嗎?”

紐約的大學可不算少,找一個教書的職位,不至於太難吧,——我心裏想。

“不太容易。”她剛應了半句話,門鈴就響了。

兩個孩子回來了,——Alvise牽着一個阿姨的手,Cosimo坐在嬰兒車上,由另一個阿姨推着。見到家裏的陌生人,Alvise害羞起來,躲到長沙發靠近臥室的另一端,低着頭不肯看我們的目光。隔了兩年,他已記不得Mia了。Cosimo正好相反,人一多反倒更爲興奮,他一下嬰兒車,就跌跌沖沖,朝Mia奔過來,嚷着要和她玩。Adele把Alvise攬到身邊,愛撫着他的小腦袋,說:“也許會回歐洲試試機會吧。”

聯邦撥款壓縮,給高校帶來空前的挑戰。接下來要發生什麼,Adele說不上,可也並不灰心。她笑着鼓勵Mia說:

“明年的夏令營,你自己一個人來吧,住我們家就好!”

Adele抱着Cosimo,送我們一出門,就看見了正出電梯的Dapo醫生,一位高大結實的黑人。

3

與Dapo醫生的相遇,讓我想起來,老舍在紐約的一個常去“談談,玩玩”的地方,也是在哈萊姆。

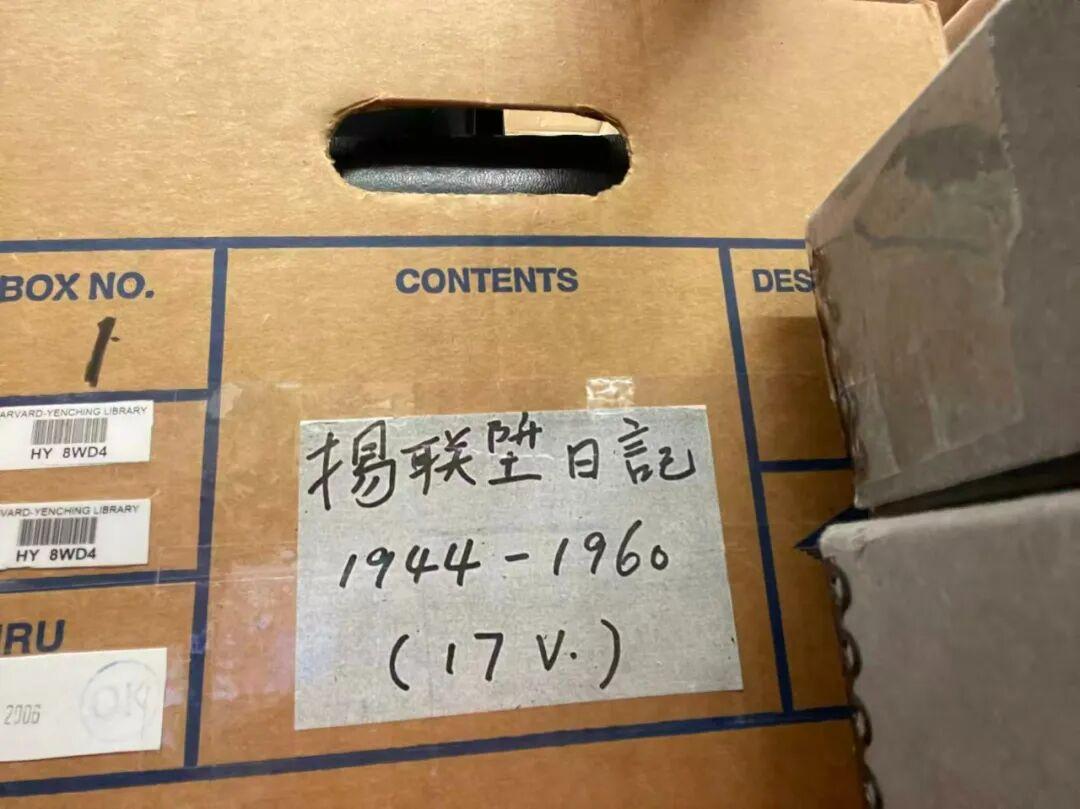

一個星期前,在哈佛燕京圖書館,我第一次看到楊聯陞的全套日記,——主要是爲看日記裏的老舍行跡。在上海時候,跟Mia最要好的Annie阿姨來信,說把兩大紙箱日記,從校外書庫調回了館裏。其實,我四年前已請她幫忙,把與老舍相關的日記,一一找出複製了。因爲沒見全貌,我心裏還不踏實。所以,我有一個願望,就是重回哈佛,把有老舍名字的日記本,從頭至尾細看一過。

哈佛燕京圖書館藏楊聯陞日記,2025年8月

老舍在美國,從一九四六年九月到一九四七年九月,和楊聯陞來往特別多。那一年,楊聯陞受僱於聯合國,但他和老舍相識於加州的奧克蘭。楊聯陞在哈佛念得博士學位後,接受胡適邀請,計劃回國到北大教書。他和鄧嗣禹七月間在舊金山等候船票,就近到密爾斯學院,奧克蘭的一所女子學校,教一個月的暑期班。結果,在奧克蘭的第四周,他碰到了來演講的老舍和曹禺。他們是河北同鄉,——楊聯陞生於保定,老舍隸籍宛平。出於鄉誼,兩人一見如故,成爲“談學問的朋友”。

楊聯陞在紐約,先住四十七街時報廣場北邊的愛迪生酒店,後來又與吳訥孫,即寫《未央歌》的鹿橋,同住六十七街公寓。從楊聯陞的住處,到老舍住的八十三街,不算遠,步行可及。兩人所以常走動,見面“無話不說,無說不話”,話題多跟北平話有關。

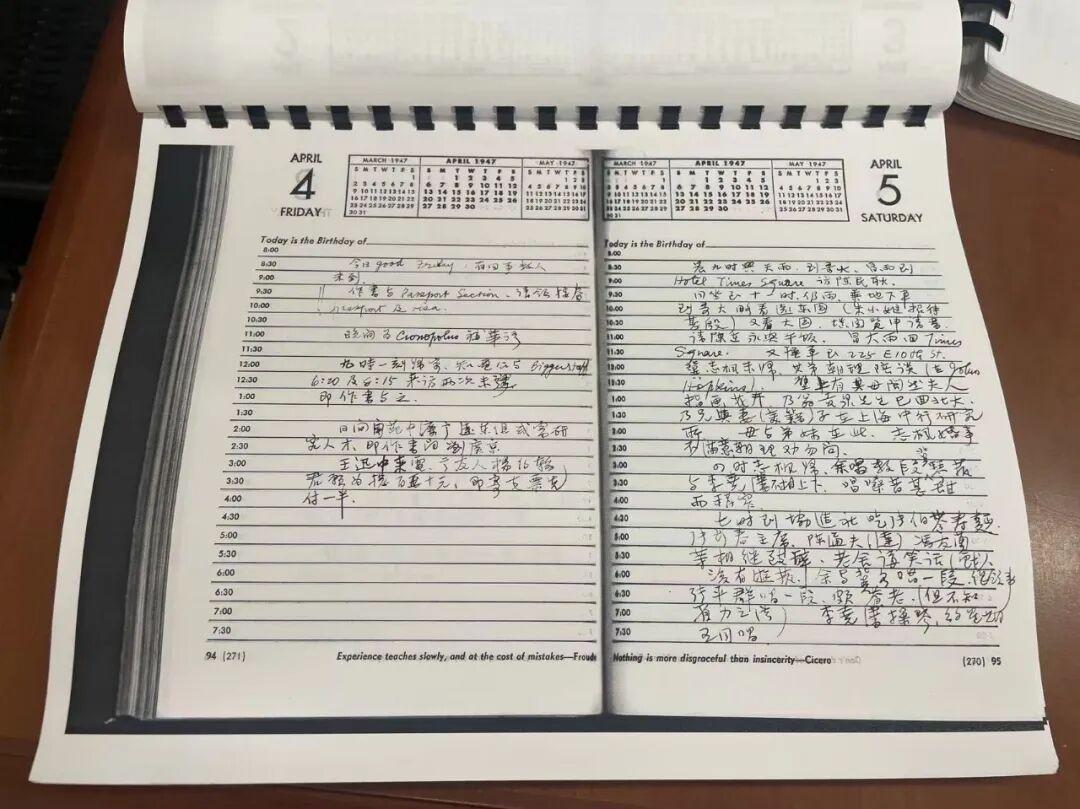

因爲是戲友,湊上二三知己,他們總要喊兩嗓子。楊聯陞懂樂器,拉胡琴和打小鈸都在行,能給別人配戲,會的唱段更多,經常唱“烏盆”“起解”“罵曹”和“洪洋洞”。老舍唱二簧,唱段會的不多,唱功卻不弱,但他會唱大鼓。一九四七年四月十六日,楊聯陞日記裏提到,老舍“大談戲史及雜耍(劉寶全始改大鼓爲一板三眼,梆子爲山西南部蒲州所出,與秦腔不同,山西梆子則出晉北)”;八月十七日,又記老舍到楊處喫麪,“談皮黃大鼓等。新嫁娘不知性交(一圈兒賬),又談山東大鼓‘二武松’甚長。山藥蛋富貴花父女——相聲——大鼓。舒曾從學,白帝城,長坂坡。說劉寶全唱快時一氣呵成,有不顧板處”。 隔兩天,楊又作東,“晚請老舍,及劉尊棋來,有羅莘田(新自Michigan歸來,雲趙先生下年到California)。飯後打麻將,餘勝四元,三客皆小負”。劉尊棋是重慶的名記者,與老舍隨團到延安慰問抗日將士,他在毛澤東歡迎慰勞團的晚會上,聽老舍唱過“打漁殺家”。

楊聯陞和老舍也是牌友,打牌常去在哥大做研究的瞿同祖家。瞿太太趙曾玖,與丈夫是燕京同學,會做飯,更好熱鬧:飯桌上打詩條,飯後玩“橋戲”(打橋牌),到半夜換花樣,接着“竹戰”,——十幾圈“麻雀”叉下來(最多打過二十四圈),天都亮了。誰不知趣,淘氣,早退,她也會大發脾氣,令舉座顏面無光。比如,楊聯陞三月八日所記,“五時到瞿處,晚飯後竹戲,至午夜。丁履德不肯延長,狀極倔強,前所未見,遂放之去。老處男亦不免有脾氣也。戲至三時,餘負四元餘與吳訥孫,瞿負與瞿夫人。”

瞿家週末人多,方城局甚至開兩桌,場面之盛,一如《四世同堂》所寫:“一號和二號客廳裏,永遠擺着牌桌。麻雀,撲克,押寶,牌九,都隨客人的便;玩的時間與賭的大小,也全無限制。無論玩什麼,一律抽頭兒。”同樣,瞿家“竹戰”也有規矩,“議定贏過四元者,多出之數留一半”(一九四七年三月一日),因爲只要下場,不總是小打小鬧。比如,一九四九年四月七日,楊聯陞到耶魯開過會,從紐黑文到紐約,進了瞿家,先唱戲,“餘唱打金枝罵曹,老舍唱大鼓白帝城(老舍左腿患風溼)”,然後又叉麻雀,“飯後打十二圈,瞿太太獨勝,唐負廿元,老舍負五元,餘負一角五,未出”。叉一場麻雀,一輸就是二十元,輸贏可真不能說小,——楊聯陞日記提到,在紐約住好酒店,一宿三元;置西裝,一套灰的六十元,一套條紋的四十元;一個人在外,隨便喫箇中飯,或者晚飯,六七角;老舍回國前到劍橋,楊聯陞和鄧嗣禹商定,聯合作東爲他餞行,連帶請上費正清夫婦,到飯店一共花八元,楊鄧各出四元。也難怪,老舍小說裏的外國人會感慨:“中國人都好賭錢。”

1947年4月5日楊聯陞日記:"老舍講笑話"

遠離家人故友,老舍寂寞難耐。瞿家去多了,他和小孩也有了感情,——瞿家一對小兒女,姐姐十一歲,弟弟九歲。一九四八年十月五日,老舍給朋友寫信說:“本星期六,我應許帶瞿家的小孩們去看電影。”得知趙曾玖想帶孩子回國,老舍心中老不痛快。十月二十六日,他又寫信給同一友人說:“舒自清夫婦快回國了,瞿太太也有回國之意,那就更苦了我,差不多沒地方可去談談,玩玩,了。”

因爲脊椎動手術,老舍還住過瞿家。石垣綾子,老舍在文藝營雅鬥莊園結識的友人,在一九四九年五月十七日的日記中,寫了她去探望老舍的經過:“在一百二十五街下了公交車(天熱得簡直要把人灼傷),步行穿過大約四個街區,來到一棟前面有小公園的公寓。老舍看上去面色平靜,顯然得到了比較充分的休息。”

以石垣記錄對照地圖,看得出瞿家也在哈萊姆。確切而言,瞿家所在的西一百二十三街四三五號,位於兩個區的交界處:南面是晨邊高地,北面是哈萊姆。而且,由瞿家到哥大博士遇害處,即阿姆斯特丹大道和一百二十三街路口,只有幾步路,——這難免令人懸想:老舍出入哈萊姆,會不會害怕?在楊聯陞的日記中,牌局散場不是在半夜,就是在黎明:“同訪瞿同祖夫婦,竹戰通宵”(二月一日);“晚竹戰十二圈,餘勝八元餘,取七元,老丁亦勝一元餘,十二時半散歸”(二月八日);“又與許,孫及瞿夫人竹戰十二圈,負二元,六時一刻始到寓就寢”(八月二十三日)。

其實,老舍和他的朋友,並不介意住在哈萊姆,——同一棟公寓樓裏,中國住客不止一家:瞿家五十二號,王毓銓五十一號,鄭林莊四十二號。他們對於黑人的態度,也跟自己的身份,有一定關係。劉尊棋的一篇通訊,就寫了老舍和曹禺在南方的一個遭遇:

他們乘坐長途公共汽車,在一個小站下來,每人就在路旁一間小飲食店中買了一套“熱狗”(麪包夾臘腸)。因爲車子就要開走,他們還未喫完,就一邊手拿着“熱狗”,一邊去趕車。不料剛出店門,迎面來了個彪形大漢,瞪了他兩人一眼,接着猛力把他們一推,幾乎推倒在地上。那個大漢頭也不回,衝進店裏大吼:“你們這些傢伙,誰叫你們把我的熱狗賣給這兩個有色的人呢?”

石垣日記也記載,一位意大利教授告訴她,老舍去費城附近的哈克姆女子學院演講,“可他的英語不太容易懂”,學生反應極其冷淡。他說:“我們的學生,特別是從弗吉尼亞和南方其他地區過來的,對黑人和外國人有偏見,瞧不起他們,態度很傲慢。她們也沒什麼惡意,只是無知而已。比如,老舍在她們眼裏,與任何一箇中國洗衣工沒有區別。印度的潘迪特夫人過來,待遇也不會有差別。所以,我儘量多請外國人來演講,好消除一些偏見。”

老舍不是被誤爲“黑人”,就是被看作“中國洗衣工”,——他一個“有色的人”,會對哈萊姆有偏見?

4

一百年前,在科羅拉多,聞一多寫過一首《洗衣歌》,其中有這樣兩節:

你說洗衣的買賣太下賤,

肯下賤的只有唐人不成?

你們的牧師他告訴我說:

耶穌的爸爸做木匠出身,

你信不信?你信不信?

……

年去年來一滴思鄉的淚,

半夜三更一盞洗衣的燈……

下賤不下賤你們不要管,

看那裏不乾淨那裏不平,

問支那人,問支那人。

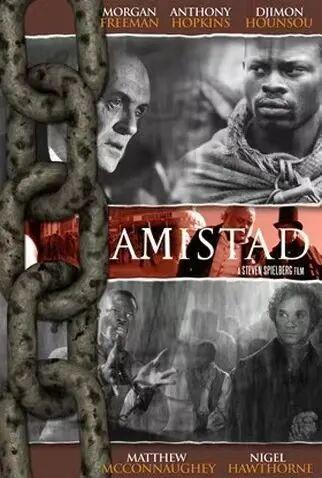

在這首憤怒的詩前,還有一個題注:“洗衣是美國華僑最普遍的職業。因此留學生常常被人問道:‘你的爸爸是洗衣裳的嗎?’許多人忍受不了這侮辱。然而洗衣的職業確乎含着一點神祕的意義,至少我曾經這樣的想過,作洗衣歌。”第一次讀這首詩,是二十六年前的夏天第一次到美國,在耶魯斯蒂芬·皮特(Stephen Pitt)教授的討論課上。記得我們從北京飛到紐約,一出肯尼迪機場,就由一位迎候的黑人司機,直接送到了紐黑文。當天剛好也是獨立日,大家晚上在地下室看斯皮爾伯格的《斷鎖怒潮》。時差的緣故,我看到逃亡黑奴在紐黑文受審一幕,眼皮就重起來,怎麼也睜不開了。

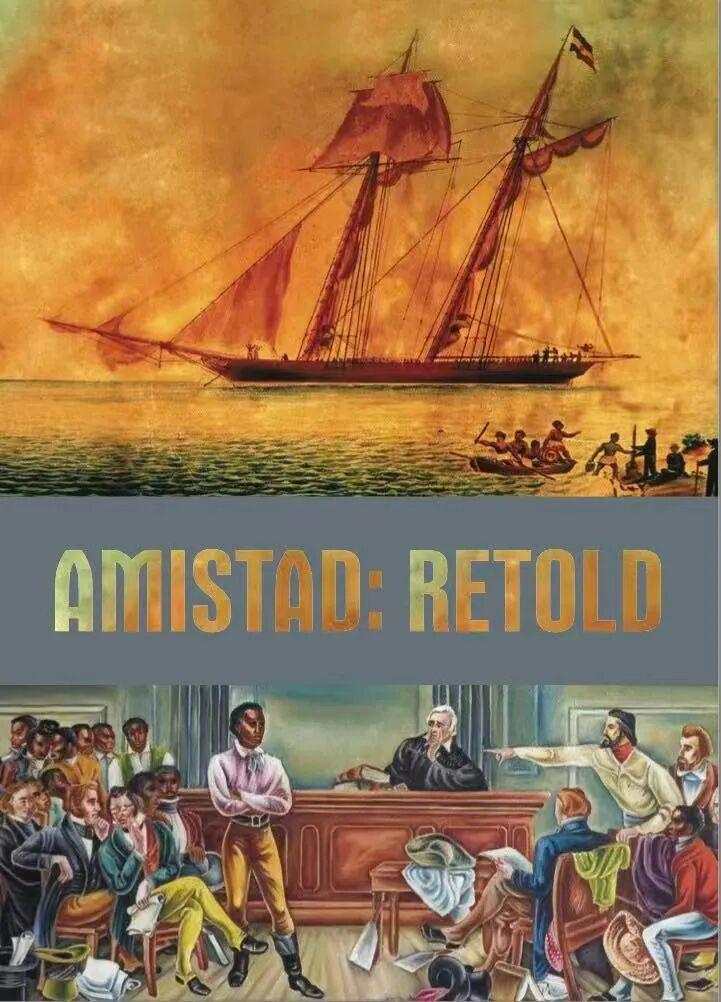

《友誼號》(Amistad)即斯皮爾伯格電影《斷鎖怒潮》原名

《友誼號:重述的故事》專題展覽海報,紐黑文博物館,2025年8月

這一次到紐黑文,在八月的第一個星期四。第二天,我和Mia去皮博迪博物館,途中路過雅禮協會,碰見負責人石蕾(Leslie Stone)女士,說到斯蒂芬和另一位教授傑斯·韋弗(Jace Waver) 。正是在紐黑文,一個人口中近三分之一爲黑人的城市,我從駱裏山(Lisa Lowe)教授的《移民場景:論亞裔美國人的文化政治》看到,直至老舍抗戰勝利後訪美,華人歧視問題依然很嚴重,——排華法案在一九四三年已告廢除,但移民限制仍還極嚴,華人每年的配額只有一百零五名。

在雅禮協會門前,2025年8月8日

那天下午,我們爲趕去紐約的火車,又回到紐黑文綠地(New Haven Green)。一起等接駁車的,除了順路帶我們過來的一個熱心白人,還有很多黑人,當中一個慵懶的年輕人,戴着耳機,衣着不整,看上去很邋遢。忽然,一股濃烈的難聞氣味飄過來,Mia皺起了眉頭。她很緊張,小聲問:“是大麻嗎?”

我無法肯定。

旅行的最後一站,到了密蘇里州的聖路易斯,一個典型的南方都市。它的人口,近一半是黑人。週三的中午,歷史教授Z兄帶着上中學的兒子趕到酒店,接我們去華盛頓大學參加座談。爲了帶我們看龍捲風給城市造成的破壞,他選的行車路線,正好穿過德爾瑪大道。他一邊專注地開車,一邊提醒我們,留意道路兩側的社區建築:一街之隔,白人和黑人所居,判然有別。他感慨地說,黑人的平均壽命,比同一條街上的白人,整整少二十年。

“這狀況很難改變嗎?”

他沒有馬上回答,似乎還在思考。又過一個路口,他才肯定地說:

“是的。”

我們聽了,不知該說什麼。

二〇二五年十月九日,星期四,

凌晨一點一刻,在打浦橋。