張廣海 | 樓適夷與傅雷:一段友誼的締結、破裂與再續

今年,恰逢作家、翻譯家、出版家樓適夷(1905—2001)先生誕辰120週年。近年致力於《樓適夷年譜》編撰的張廣海由日記、通信等史料,重新梳理了樓適夷與傅雷跨越生前身後的友誼。

·

樓適夷與傅雷的友誼,向爲人津津樂道。最知名的例子當是1980年代初,樓適夷促成《傅雷家書》的出版,並撰文(“代序”)向世人推薦。另如1954年傅雷應樓適夷之請,將其巴爾扎克譯作的所有版權轉交人民文學出版社;1958年11月5日傅雷填寫的履歷表中,“社會關係”一欄填了三個人,上海二人(朱人秀、周煦良),北京一人,即爲樓適夷,均足以揭示二人感情之深。

但罕有人提到的是,樓適夷與傅雷的友誼,進入1960年代之後產生過較爲嚴重的危機,以至於幾同破裂。在傅雷去世後的很長一段時間內,樓適夷都未能諒解傅雷的固執己見,甚至認爲其結局不值得同情。至“文革”結束後,樓適夷追念舊誼,寫出多篇深情回憶傅雷的文章,促成《傅雷家書》出版,積極參加悼念活動,可謂在某種意義上再續了此前的友誼。

▾

“我們竟然一見如故”

友誼之締結

樓適夷與傅雷,經歷、思想和性情都大不相同,所以他們成爲好友,是一件不尋常的事。樓適夷小學畢業後先到錢莊工作,後參加革命,以社會爲大學,文化素養主要靠的是自修。1930年他赴日一年半,也未進大學接受專業教育。傅雷則在巴黎大學受過系統的高等教育,併到西洋多國參觀遊歷過,見多識廣,於文學、藝術均深有造詣,眼界極高。其性情,更是出了名的剛烈、孤傲、耿直。照常理,樓適夷較難親近傅雷,傅雷也不易接納樓適夷。樓適夷在1979年所寫的《痛悼傅雷》中說:“像我這樣一個流浪文人,進入他的客廳,可能是有些格格不入的,但出乎意外,我們竟然一見如故,馬上互相吸引,推心置腹地暢談開來。”那麼,爲何二人能一見如故呢?

1940年9月,樓適夷與老鄉兼好友裘柱常籌辦的《大陸》月刊創刊。爲擴大作者圈,通過裘柱常介紹,樓適夷結識了傅雷——裘柱常夫人畫家顧飛的表哥。二人之所以能夠迅速締結友誼,最主要的原因是他們都正失意:樓適夷與黨組織的關係自1937年出獄後一直未能恢復,數年來輾轉多地,事業與生活也未能安頓下來,鬱郁不得志;而傅雷此時因日寇入侵,並受此前工作與情感不順的影響,正閉門謝客、專心譯書,也頗爲孤寂。樓適夷長期做社團組織與報刊編輯工作,常與不同類型的人打交道,性格包容性相對較強。而傅雷,大概也能欣賞樓適夷身上與他相似的率真和坦誠。待家人遷往餘姚後,樓適夷在上海沒有了固定居所,往往不住叔父家中,就住傅雷家中。

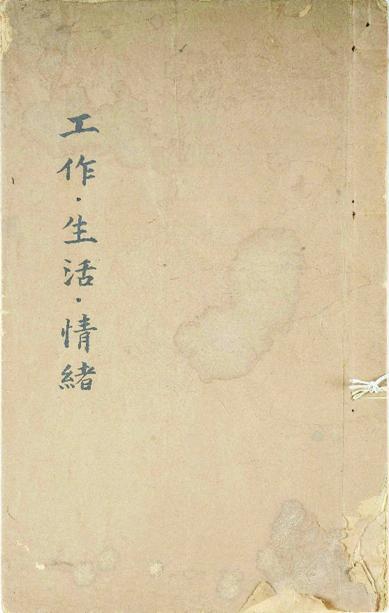

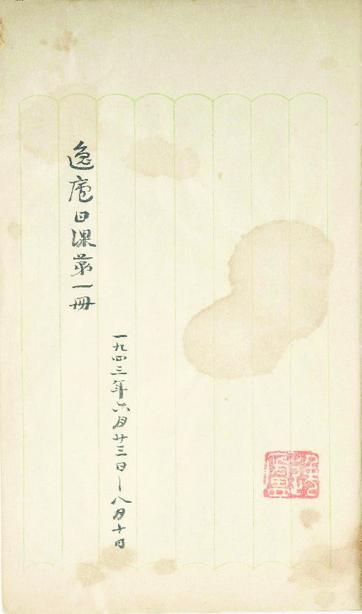

樓適夷1943年6月23日至8月10日的日記,由其編爲《逸廬日課第一冊》,題名《工作·生活·情緒》。

樓適夷1943年6月23日至8月10日的日記,由其編爲《逸廬日課第一冊》,題名《工作·生活·情緒》。在短短不到兩個月的日記裏,多次出現與傅雷相關的記錄。比如7月18日下午他到傅雷家,日記中寫道:“每次到叔寓,便如回家一般舒泰,而到傅家則心神愉快。”7月19日的日記,評價傅雷對巴爾扎克作品的翻譯——“傅雷真肯譯出,倒是一件盛事”。8月1日,“六時往傅雷家。在他家洗了一個浴。上天下地談到晚上十一時半,纔回寓。”8月6日,“到傅雷家去,談到十一點鐘回來。”7日晚上,又到傅雷家洗浴,談到十點多。8日下午去傅雷家喫桃,傍晚與傅雷逛舊書店。另外值得一提的是,一年後的夏天,傅雷還掩護遭日本憲兵通緝的樓適夷在家中居住了約一個月。

但並不是每次到傅雷家都“心神愉快”。樓適夷對傅雷堪稱嚴酷的子女教育理念並不太贊同。在《痛悼傅雷》中,他回憶了一次干涉傅雷體罰傅聰的經歷:“我親眼看見他抓住孩子的頭髮,提着小腦袋往牆上去撞,好像立時三刻要把孩子處死的神情,母親在旁邊兩手發抖,不敢上前營救,我只好實行干涉內政,把孩子從他的手裏搶了出來。”傅雷在被樓適夷制止後哭了出來,講述了童年受寡母嚴格教育的經歷。樓適夷在文中對傅雷批評道:“莫非他以爲自己的成就全來自寡母的暴力,因此也同樣地去對待自己的孩子嗎?他卻忘記了自己是怎樣反抗他的母親的,他是完全違反母親的意志,把母親丟在家裏,一個人偷偷溜出家門跟親戚上法國去學習的。一直到老母臨死之前,纔在母子間取得了和解。後來,兒子傅聰對他的反抗,也是極爲可怕的,這對傅雷晚年的生活是極沉重的打擊。”應該說,即便不談政治,二人理念的分歧在此時也已經顯現。

▾

爲何要購買較多毛筆

友誼之破裂

1944年底,樓適夷來到四明山抗日革命根據地,重返革命隊伍。1946年初,他回到上海,與傅雷恢復了聯繫。此時的傅雷,政治熱情也高漲了起來。1947年,他因呼籲正視蘇聯對中國國家利益的侵害,而引起左翼文人猛烈批判。在此過程中,樓適夷受友人委託,去做傅雷的思想工作。但每次都“面紅耳赤”,不歡而散。錢鍾書勸告樓適夷,傅雷可能患有肺結核,經常低燒,應避免使其激動。此後他便不再與傅雷交談敏感問題,見面次數也少了起來。1947年底樓適夷離開上海後,二人連通信也很少了。

1949年12月,傅雷輾轉來到北京,見到了樓適夷。他們談了什麼已不可知,但傅雷通過此行,在一定程度上打消了對新政權的疑懼,所以與樓適夷的友誼,也便自然恢復了起來。

1952年9月,樓適夷出任人民文學出版社副社長兼副總編輯。不久,他便致函傅雷,請他將在平明出版社的巴爾扎克譯稿版權轉交人文社。次年10月,樓適夷到上海出差,又與傅雷面商此事。傅雷原則上答應移交,並允諾爲人文社繼續翻譯巴爾扎克作品。1954年7月8日,傅雷在致宋淇的信中說:“巴爾扎克幾部都移給‘人文’去了,因樓適夷在那邊當副社長兼副總編輯,跟我說了二年多,不好意思推卻故人情意。”可見,傅雷之所以答應樓適夷,是因爲將他視作有“情意”的老友。

1955年傅雷出任上海市政協委員,參與新中國建設的熱情日漸高漲。1957年5月,他加入中國作協上海分會書記處,也加入時代的大合唱。但到了8月,形勢急轉直下,他開始遭到嚴厲批判。年底朱梅馥在給傅聰的信中說:“作協批判爸爸的會,一共開了十次,前後作了三次檢討……多少有些難受,神經也緊張,人也瘦了許多,常常失眠,掉了七磅。”

就在此前不久,他與樓適夷有過幾次親密接觸。1957年3月,傅雷赴京參加中共中央宣傳工作會議,與樓適夷多次深入交流。4月初,樓適夷返鄉途經上海。傅雷要他住在家中。晚上聯牀夜話,傅雷談起在海外學習的傅聰,並拿出與傅聰的通信讓樓適夷看,給樓適夷留下深刻印象。樓適夷提議一起去富春江遊玩,傅雷應允。但很快,他便因工作繁忙而解除了約定。5月中旬,樓適夷回上海後繼續住傅雷家中。朱梅馥在25日寫給傅聰的信中說:“樓伯伯很高興,住在我們家最隨便而不拘束。”

1958年4月30日,傅雷被錯劃爲“右派”。此後心情低落,以研究碑帖和書法來排遣苦悶。1961年2月11日,樓適夷收到傅雷來信。信中,傅雷託他多代購一些戴月軒的仿朝鮮小楷毛筆,一二十支也“不嫌多”。樓適夷對傅雷的舉動很不贊同,在日記中表示,不知該如何回覆,因爲很想規勸傅雷不鑽牛角尖、走出小世界,但感覺無能爲力。覆信不久還是寫了出來,其內容據傅雷回信可大致推知:樓適夷批評買太多毛筆是“搶購囤積”,“鑽研書法原非壞事”,但脫離了現實,勸傅雷“今年做一最重要的計劃”,集中精力翻譯巴爾扎克的作品,跟上時代。如此一本正經的勸誡,引發傅雷的極大不滿。於是,他在24日寫出一封近乎絕交信的覆信。信中,傅雷解釋了爲何要購買較多毛筆,批駁樓適夷武斷地憑想象下結論。針對樓適夷指責其脫離現實,傅雷以其人之道還治其人之身:“倘罪人還可抬起頭來向老友提一點意見的話,希望閣下脫產學習之時萬勿脫離實際;特別要經過一番調査研究,庶可認清對象,對症下藥。”信末則雲:“閣下既以原則性相繩,義正辭嚴,故弟亦不揣冒昧,敢以原則論列。”26日,樓適夷收到覆信,在日記中表示,傅雷的“唯我主義”依然十分頑強,改造的希望渺茫。在傅雷陷入低谷時,樓適夷不但對他缺乏同情,反以原則嚴加要求,這無異於向傅雷強調其爲“戴罪之身”。傅雷之怒,不亦宜乎?

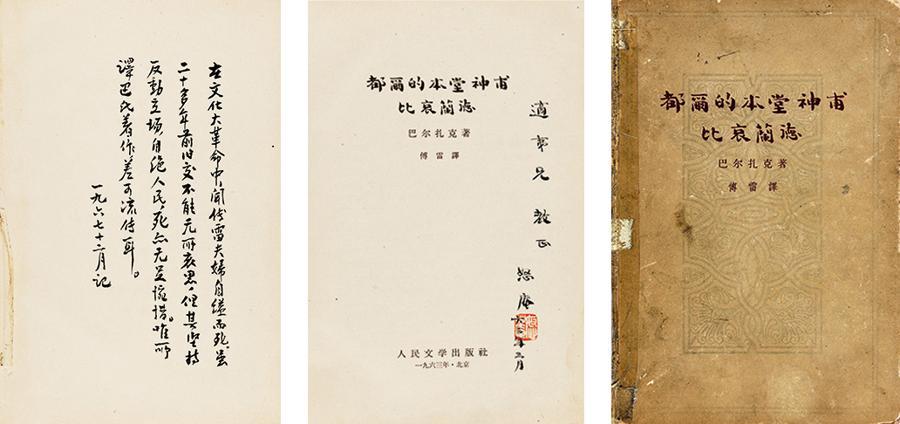

此後二人的交往便急遽減少了。1966年9月3日,傅雷夫婦自縊身亡。10月4日,樓適夷從女兒樓遂那裏得知消息。在日記中,他留下了這樣的話:“像傅雷這種人必然只有這條路,可謂得其所哉了。”1967年下半年,不知是否因爲想到了故人,樓適夷集中閱讀了一批傅雷譯巴爾扎克小說。12月,他在傅雷1963年3月籤贈他的《都爾的本堂神甫 比哀蘭德》空白頁上寫下這樣一段話:“在文化大革命中,聞傅雷夫婦自縊而死,雖二十多年前舊交不能無所哀思,但其堅持反動立場,自絕人民,死亦無足惋惜。唯所譯巴氏著作差可流傳耳。”這段話與日記中的話,都不像是在壓力下所寫,所以應該都是真心話吧。

▾

《讀家書,想傅雷》

友誼之再續

1975年2月,樓適夷追憶去年遊富陽釣臺的情景,作舊體詩《遊釣臺》。起首雲:“達夫南遊竟不歸,傅雷有約亦塵埃。”這實爲同悼郁達夫和傅雷兩名老友。但對於郁達夫,只有惋惜;對於傅雷,則包含着許多遺憾。其心曲在他公開發表的1985年9月13日日記中表述得最爲明白:“後來有過癡想,假如傅雷不去參加那些座談,如約跑到杭州,不顧一切地去玩玩釣臺、桐君之勝,可能他後來的命運會變成另外一種樣子。”(《訪富陽 懷達夫》)

1977年,回到人文社的樓適夷着手推動傅雷譯作的重新問世。1978年,人文社連出三部傅雷譯作。不僅如此,樓適夷還積極寫作回憶文章。12月19日,他動筆寫《懷念傅雷》,至次年2月16日方始完成,題目也改爲《痛念傅雷》,加強了情感濃度。19日,又改題《痛悼傅雷》。3月25日,他又寫出一篇《傅雷的性格》。

1979年4月26日,樓適夷前往上海龍華革命公墓參加傅雷追悼會。在追悼會上,他對傅聰留下很好印象。大概在追悼會後不久,樓適夷從傅聰處瞭解到,傅雷有一批家書留存。此時的樓適夷,一定馬上想到了1957年在傅雷家中看信,並與傅雷聯牀夜話的場景。他於是產生將這批家書出版,以告慰故人的念頭。但樓適夷清楚出版的難度,於是在次月16日致信範用,問能否介紹到香港出版——香港三聯書店若不合適,其他商業出版社也可以。這應該是《傅雷家書》正式步入出版籌劃之始。範用對這批信產生了很大興趣,決定努力將其在北京三聯書店出版。1980年11月,範用邀樓適夷作序。樓適夷表示“待看了校樣再定”,並推薦由錢鍾書來寫。次年初,《傅雷家書》排出校樣,範用再邀樓適夷作序。2月11日,樓適夷覆信說,讀了校樣後很感動,但書中所談大都與音樂有關,“讀不懂,感到這序文很難寫。”並再次推薦由錢鍾書執筆。範用不願放棄,便改口讓他寫一篇介紹文章。樓適夷於是寫出《讀家書,想傅雷》。範用拿到稿子後,在標題後寫下“代序”二字。

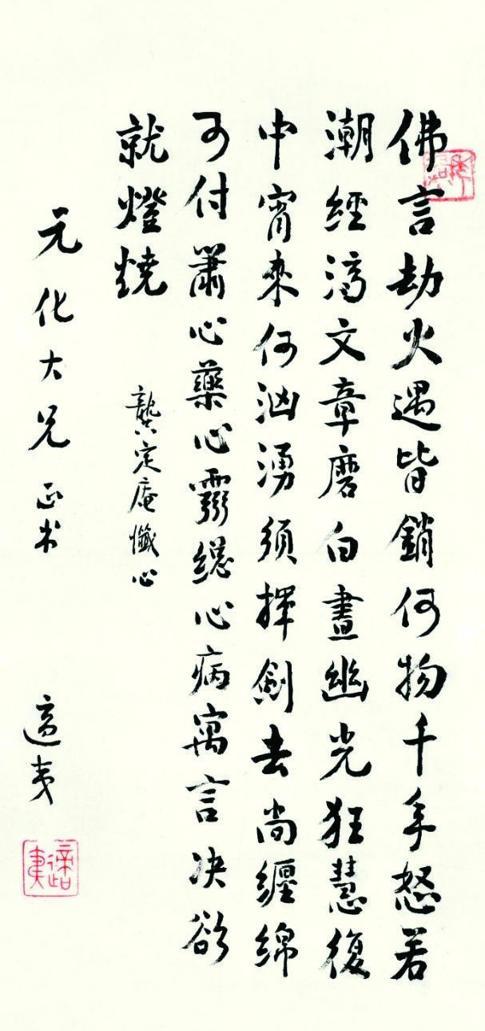

樓適夷晚年特別喜愛龔定庵的《又懺心一首》,並將它寫給王元化、金常政等友人。其首聯爲:“佛言劫火遇皆銷,何物千年怒若潮。”

樓適夷在文中深情追憶了與傅雷交往的諸多細節,對《傅雷家書》則如此評價:“這是一部最好的藝術學徒修養讀物,這也是一部充滿着父愛的苦心孤詣、嘔心瀝血的教子篇。”作爲資深出版人,樓適夷當然知道這本書最敏感的要素是傅聰,所以他爲其過往經歷做了許多辯護,讚揚了他的愛國之情,並認爲這與傅雷給他的愛國主義教育息息相關。對傅雷嚴苛的子女教育理念,樓適夷坦承不能認同,但肯定了其效果及傅雷“高度負責的精神與心力”。文末,他昇華主題。該文既有生動的生活細節,又有獨立的個人判斷,且兼顧情感與時勢,作爲序言,再合適不過。

轉眼到了1993年秋,89歲的樓適夷已經很難自如活動,臥室也被改造成了“家庭病房”。傅雷的表侄周琤,作爲《長壽》雜誌的特約通訊員來訪,請教長壽祕訣。樓適夷援引傅雷的做法,要求他必須住到自己家中。於是,周琤在樓家住了12天。樓適夷的話匣子一開,滔滔講述的便是傅雷、聶紺弩等老友的故事。據周琤記述:“憶及悲慨處,黯然神傷;談到歡悅時,仰天長笑;涉及陰暗時,更是深惡痛絕。”(《訪著名“左聯”作家樓適夷》,《長壽》1994年7期)

樓適夷易於動情的率真性格,確實與傅雷頗有相通之處。傅雷出生時大哭不止、聲音洪亮,於是得名雷、字怒安(取“聖人一怒而天下安”之意),沒想到名字成爲人生的寫照。樓適夷晚年特別喜愛龔定庵的《又懺心一首》,並將它寫給王元化、金常政等友人。其首聯爲:“佛言劫火遇皆銷,何物千年怒若潮。”不知樓適夷在多次書寫這句詩的時候,是否想到過老友怒安?又不知“若潮”之“怒”,能“安天下”否?

(作者單位:浙江大學文學院)