當流感來勢洶洶,該如何看待大流行的過去與現在?

以科學的戒尺度量中國醫學體系,在21世紀引起了西方學者的反思。他們發掘醫學與宗教、哲學和社會習俗相互關聯的多樣性傳統,試圖從社會學、人類學和文化學重新審視中國醫學。《異域之眼看中醫》由全球頂尖的中國醫學史研究者的線上學術活動演講稿整理而成,反映了海外中國醫學史研究的最新趨勢和問題意識。

其中,梁其姿呼應“物”的轉向,介紹西文世界關於食物與藥物歷史的最新研究,關注食物在疾病、身體和環境中扮演的重要角色。馮珠娣在田野調查中重新闡釋“五味”,她異於中國醫家和本草學者認知的解讀,一度引起學者的疑惑並與之展開討論。羅芙芸通過田野調查考察鍼灸在美國鄉村音樂發源地納什維爾的本土化情況,提出“納什維爾之氣”的缺失折射出中醫在現代社會所面臨的邊界鬥爭。羅維前與海內外合作者重新界定了中醫的邊界和多元的知識結構。吳章對醫學“現代化”和“現代性”的再思考,極具啓發性。韓嵩的研究讓人重新審視被視爲迷信的“掌訣術”,她認爲中國醫者以複雜的方式將身體工具化,可以從根本上提高他們的認知能力。慄山茂久認爲中國醫學史研究缺乏提出打破常規的問題,探詢“關鍵未知量”變得尤爲迫切。

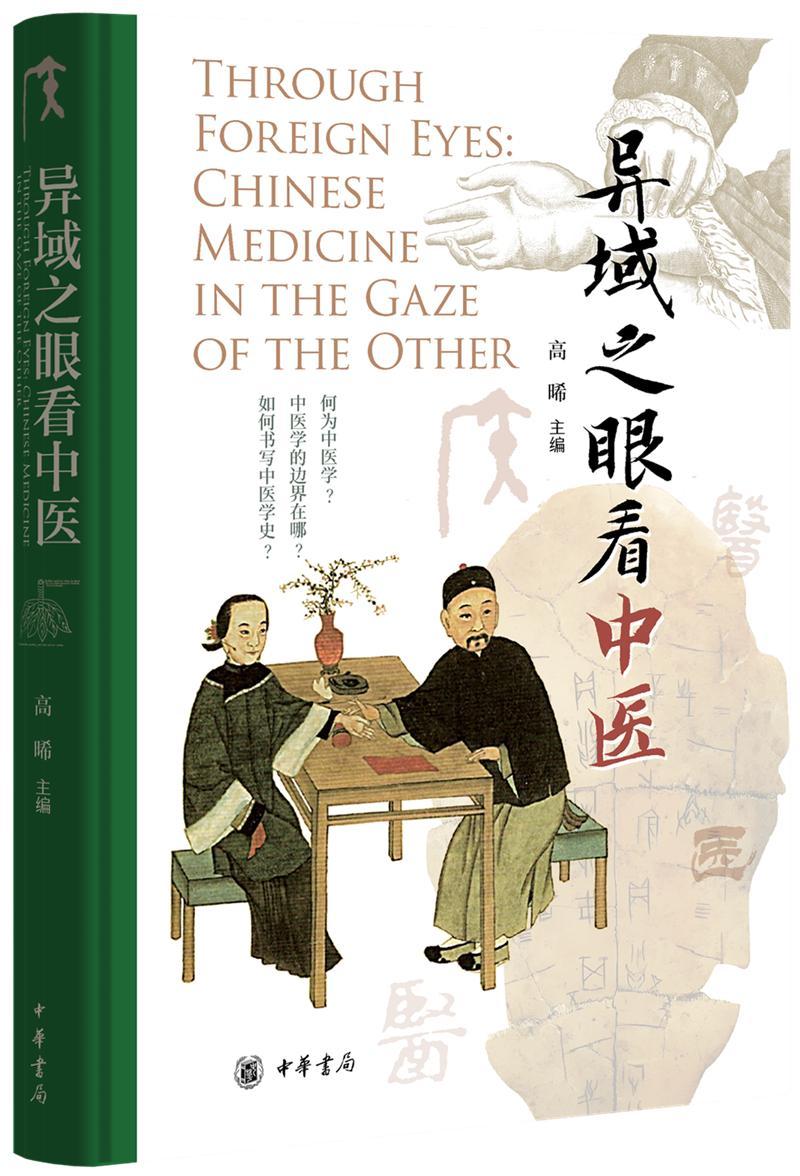

《異域之眼看中醫》,高晞 主編,中華書局出版

>>內文選讀:

流行病的戲劇化過程

疾病和流行病是人類經驗的一部分。有些確實是可以避免的,如果沒有做應該做的事情來避免它們,那就特別令人惱火。但同樣真實的是,人類社會與環境之間的關係並非一直穩定。許多流行病的出現是由於非人爲因素(如基因突變)、人爲干預(如環境改變),且與特定社會背景交織在一起的非平衡態。以大規模人類遷徙爲標誌的時期加劇了流行病的爆發,這種流行病經常反覆、連續,並與各種微生物有關。數十年來,世界全球化加速發展。在美洲,這種現象自歐洲人的征服時代以來就屢見不鮮,且在16世紀和17世紀、19世紀末和20世紀初以及當下尤爲突出。

在這段漫長的歷史中,作爲社會現象,流行病展現爲一種似乎在重演自身的戲劇。微生物和其他物種之間的關聯是某種意義上的序幕,這嚴格來說是生物學的,對人類而言並不明顯。然後是第一幕上演,當這種微生物從動物轉至人類時,在特定環境中引發流行病的暴發。接下來是嘗試忽略或隱藏這種新情況,但這都被證明是不成功的,特別當流行病暴發已經被承認和接受時,它就使得個人和集體都爲此揹負上了各種意涵與緊張感。最後,在造成嚴重破壞和死亡之後,流行病會失去力量並逐漸消退(大多數情況下,但並非總是如此,因爲集體免疫進程不能人爲干涉)。戲劇的最後一幕是流行病進入個人和集體記憶的複雜領域,人們選擇銘記或選擇遺忘。

在這場流行病的戲劇化過程中,一系列話題反覆出現。一個自然少不了的話題是同時代人如何試圖瞭解從一個人到另一個人的傳染是如何發生的,以及它的起源地在哪裏——通常是一個骯髒的地方。但還有更多,例如,面對傳染的個人和集體反應,包括那些可以逃離感染區域的人或努力將自己與外界隔離的人。此外,試圖理解這一災難所做的解釋與辯護,訴諸確定責任人,污名化所謂的傳染病攜帶者,通常是以他們的社會條件、種族、民族、宗教、國籍、性別、年齡或其他任何東西爲標誌的“他者”。當然還有旨在驅除這一無形敵人的儀式和宗教,不僅可爲信徒提供一些平靜以應對恐懼與未知,同時也對災難做出某種道德化解釋。

但是,儘管戲劇中的主題已經產生,並且顯然仍將繼續,似乎也激發了近乎普遍且永恆性的敘事,但事實上它們也承載了每種流行病各自的特殊性。因此,需要確定引發流行病的特定病原體;它是如何流通的;流行事件的新穎或熟悉程度、持續時間和重複發生率;或多或少的地域性;促進其傳播的環境和氣候。當然還有自流行病以來產生的具有社會差異化的影響,即使任何人是其潛在受害者,該影響也遠非如民主投票般按人頭等分,它總是會更多影響到社會中最脆弱的那些羣體。流行病是一場波及每個人的海嘯,但並不是每個人都有同樣的資源來應對。

當然,流行病並不是人類疾病體驗的唯一方面。有許多不同種類的疾病:急性與慢性、創傷性與非創傷性、流行性與偶發性。每一種都代表一種獨特的現象,無論外行還是醫生都能理解這種特殊性。

應對流行病的恐懼和焦慮,迫切需要某種理解和確定性。每一代人在其特定的文化環境中都各自找到身邊的物質來塑造對流行病的感知,比如氣候、罪惡、污濁的空氣或水、細菌、病毒。解釋的努力反映了每一代人都基於當時的認知與科學工具建立起的文化或認知性的假設。

一方面,偶發性、地方性和慢性疾病的起源呼應於與個人生活經驗相應的一些習用語。另一方面,流行病的解釋又是集體性的,在特定的時間和地點中定位。流行病必須及時發現且尋找原因,因爲這會影響許多人。

在醫生了解特定的傳染源之前,對流行病的醫學解釋往往是整體論的:流行病是獨特環境配置的結果,是對氣候、環境和社區生活“正常”安排的干擾。流行病在一般的意義上意味着無序。

在大多數歷史實例中,建立關於流行病在文化上適當的解釋框架,主要考慮三個要素,即具體環境、傳染性、易感性。

占星學、氣候和地理因素被當時人廣泛用於解釋黑死病。例如,14世紀的黑死病認知框架說明了這些概念的持久效用。與此同時,對傳染病攜帶者的恐懼也很強烈。假設的易感性有助於解釋瘟疫的入侵性。

黃熱病引發了關於疾病傳播途徑的激烈爭論。關注黃熱病起源地的醫生傾向於認爲這種疾病是由致病性環境條件引起的,這些起源地通常衛生條件差,隨之而來導致腐爛物質的積累,在其分解過程中產生了引起疾病的瘴氣。當然,這種瘴氣可能會被視爲污染物,但正是那些無序的環境導致了它。而提倡傳染論的醫生則強調疾病症狀的各種特異性,以及特定人或無生命物體似乎有“接種/感染”更大環境的能力。爲了支持這一立場,他們指出黃熱病的“攜帶傳播性”,因爲似乎黃熱病總在船隻抵達港口後突然暴發。不管是從環境論或傳染論的角度來看,易感性解釋了像窮人、“不道德”的人和虛弱的人會更多死亡的現象。

黃熱病表面上的攜帶傳播性仍然是傳染論學者最有力的經驗基礎。然而,那些強調當地環境的人很容易反駁這一論點,甚至承認需要有一些外來“影響”來觸發黃熱病的爆發。故而關鍵問題在其他方面,即他們會強調,無論這艘被黃熱病感染的船受到何種神祕性的影響,它都不會感染保持市政清潔的社區:“致病物質”在沒有針對性地削弱當地條件的情況下將會保持無害。

同樣,在關於霍亂的辯論中,許多醫生避免了傳染論或反傳染論立場的“簡單”論調。他們有選擇地構建病因,強調特定的“接種/感染”和使其能自我繁殖的環境。就斑疹傷寒而言,德國病理學家魏爾肖在1848年提出了一種折衷性、批判性和整體性的解釋。他指責普魯士政府竟能容忍工人羣體中存在容易滋生疾病的壓迫性生活條件。對他來說,“醫學是一門社會科學”,健康和疾病可以被認爲是反映所處社會的道德和物質特徵的指標。

但這種社會學式的流行病學很快就面臨新數據和新思考方式的挑戰。以現代性和以實驗室爲導向的形式,細菌理論使醫學觀點轉向傳染論,不過並沒有消除關注環境的衝動。對社會醫學的持續關注、對健康與疾病的環境決定因素的興趣仍然與新的細菌病因學說不斷對話。

即使在科赫於1883年發現霍亂弧菌之後,他的同事佩滕科弗仍堅持認爲,霍亂弧菌是這種疾病的必要但不充分原因,微生物必須在地下水中“成熟”一段適當的時間後纔會變得有毒。他的理論體現了一種固執的願望,即保留一個古老的、整體的、面向環境的解釋框架,同時結合特定微生物的作用。因此,儘管細菌理論具有強大的影響力,但醫生本能性地嘗試將這些新角色置於傳統敘述中,將流行病視爲各種因素相互作用的結果。

這些不同的觀點也說明了如何對抗流行病。這場戰鬥是具體的,對隱形敵人的軍事性反應一再發生。但情況會各有不同,不過取決於面對的是可以更快、更有效地採取措施的已知敵人,還是當前毫無所知且出其不意的新敵人。在某些情況下,這需要近一個半世紀以來由生物醫學和衛生工程所做出的回應。在其他情況下,它需要人們的日常行爲對此做出短期或長期的改變。當然兩者往往兼而有之。例如面對腸胃疾病這樣的常見病,就此的軍事性反應似乎消失了。這些通常是可避免的疾病,會變成地方病或慢性病。在許多人的生活中,通常是最貧窮的人,在某種程度上已經成功地歸化或自然化了這種疾病。(迭戈·阿穆斯)