對話阿摩司·奧茲:一個好奇的人,是更好的司機,也是更好的愛人

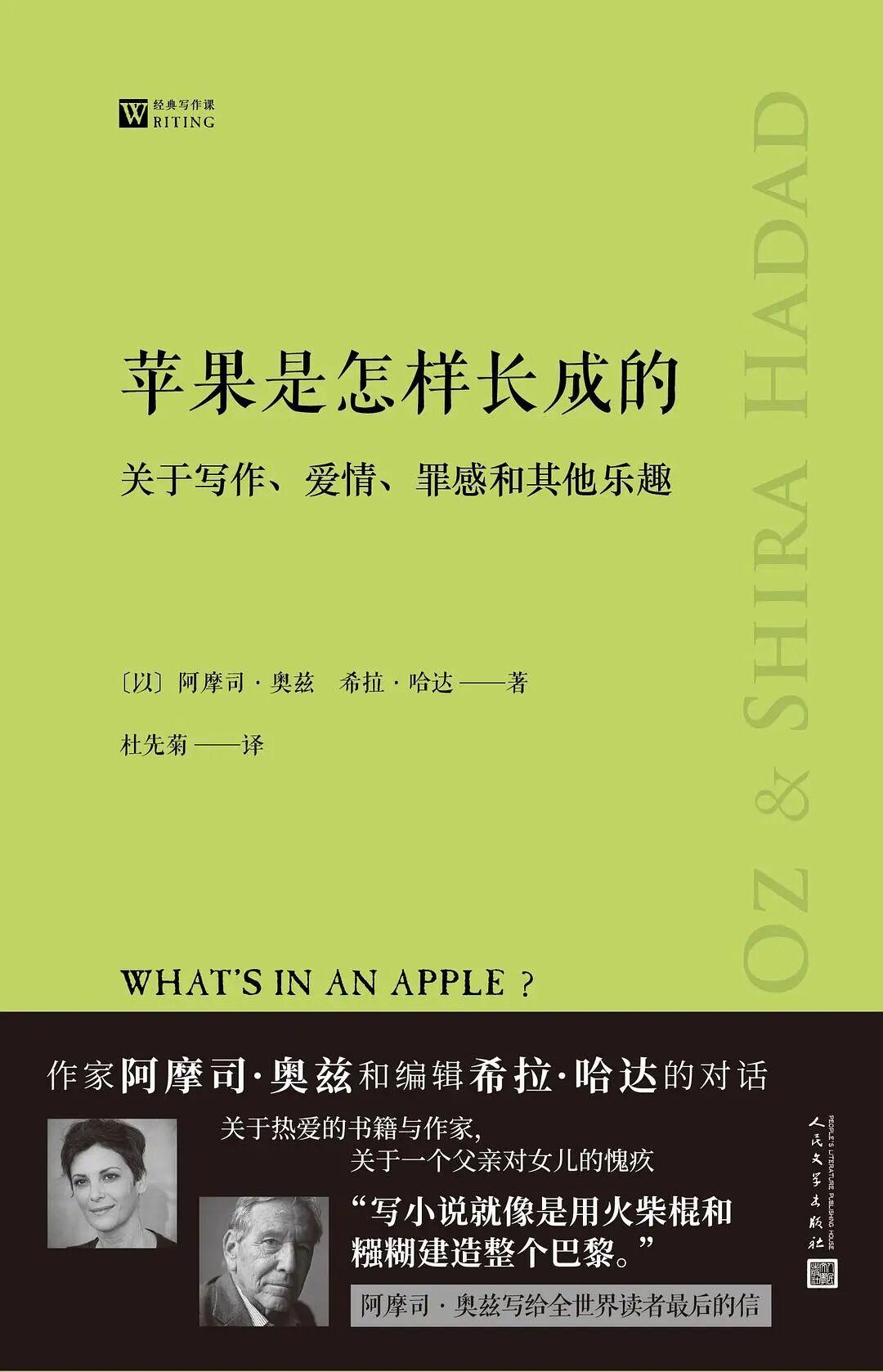

在生命的最後幾年,作家阿摩司·奧茲定期與希拉·哈達交談,希拉·哈達是奧茲生前出版的最後一部小說《猶大》的編輯。這些坦誠、不羈的對話展示了奧茲鮮爲人知的一面。用奧茲自己的話說,即成爲了如今面世的書名《蘋果是怎樣長成的》。

對話中,奧茲回答了一個作家要面對的那些經典問題,例如是什麼讓他有了創作一個新故事的渴望,人到中年還如何能去突破自我,此外,小到家庭關係和個人身份,大到尊重不同的文化,奧茲都進行了富有啓發的思考。

[以]阿摩司·奧茲、[以]希拉·哈達/著

杜先菊/譯

99讀書人·人民文學出版社

作爲一個作家,你寫作的動力是什麼?

阿摩司·奧茲:在耶路撒冷裏哈維亞中學的操場上,有一株桉樹,樹上有人刻上了一顆被愛情之箭射穿的心。在射穿的心上,在箭頭兩面,有兩個名字,加迪和露絲。我記得,即使是那時候,我大概只有十三歲,我就想過:刻這顆心的肯定是加迪,不是露絲。他爲什麼要刻下這顆心?難道他不知道他愛露絲嗎?難道露絲不知道他愛她嗎?即使那時候,我就自忖:或許,他已經有些知道這一切終將消逝,一切都將消逝,他的愛會有終結。他想留下一些東西。他想在愛情消逝的時候,留下一點關於這段愛情的痕跡。這和講故事、寫小說的衝動有很多相似之處:在時間和遺忘的魔爪下留存一點東西。除此之外,還有一種慾望,就是給某種不可能有第二次機會的東西,提供另一次機會。對,就是這個。我寫作的衝動,也來自一種願望,就是不希望一切被抹掉,不想讓它好像壓根兒就不曾存在過一樣。不一定是在我本人身上發生過的事情。

你覺得你寫作的動機這些年間發生了變化嗎?還是它們本質上依然是一樣的?

阿摩司·奧茲:我不清楚,希拉。我覺得我的動機還是一樣的,但我也不特別肯定。我不太問自己寫作的動機是什麼。當我早上五點鐘坐在這裏,在空曠的街道上散步之後,手裏捧着第一杯咖啡,我從來不問我自己寫作的動機是什麼。我只是寫作。

那你會問自己,這些故事是從哪兒來的嗎?

阿摩司·奧茲:會的,會的。有時候我會問自己,但我並不總是知道答案。我跟你說一點和你的問題有關的事情。我有一次翻譯了安娜·阿赫瑪託娃的一首俄文詩,但我是從斯蒂芬·伯格的英譯轉譯過來的,因爲我不懂俄語。這首詩正好說到你問的問題。那時候還沒有電腦,我是在一臺打字機上把它打出來的。這首詩的結尾是這樣的:

有時候我坐在。這裏。冰凍的海風

吹過我敞開的窗欞。我不站起,我不

關窗。我讓風吹拂過我。冰凍。

黃昏或凌晨,一樣蒸騰着的雲霧。

一隻鴿子輕啄麥粒,從我伸開的掌心

這片空間,沒有邊緣,我寫作的頁面的紙張的白色——

一種孤獨,模糊的衝動,擎起我的右手,引導着我,

比我更爲老到,它翩翩而至,

像眼簾一樣碧藍,不畏神祇,於是,我開始寫作。

我不是翻譯家,但我想把它從英文翻譯過來。說不定這首詩在俄文裏更美,我不知道。

我時常也詢問自己,這些故事是從哪兒來的,但我實際上並沒有答案。不過,一方面,我確實知道,因爲我一直過着間諜的生活。《愛與黑暗的故事》裏寫了。我傾聽別人的對話,我觀察陌生人,我在醫生的辦公室,或者火車站,或者機場排隊的時候——我從來不讀報紙。我不讀報紙,而是聽聽人們在說什麼,我把談話的片段偷竊過來,然後自己把它們補充完整。或者我去觀察衣服,或者鞋子——鞋子總是告訴我很多東西。我觀察人。我傾聽。

......

你懂我的意思吧?這麼說吧:我寫論文的時候,我寫,往往是因爲我很憤怒。但我寫小說的時候,促使我寫作的一個原因是好奇心。無窮無限的好奇心。鑽進其他人的衣鉢,這種想法令我着迷。我認爲,好奇心不僅僅是任何智力作品的根本條件,它還是一種倫理美德。這可能也是文學的道德層面。

關於這個問題,我和亞伯拉罕·耶霍舒亞一直有爭議,他把道德問題放在文學創作的前沿:罪與罰。我認爲有一種另一層意義上的道德:將你自己放在別人的身份或位置上放幾個小時。它有間接的道德份量,儘管這個份量不會很重,我們不要太誇張。但是,我真心認爲,一個好奇的人,和一個沒有好奇心的人相比,是一個稍微好一些的夥伴,也是一個稍微好一些的人。不要笑,但我認爲,一個好奇的人,甚至是一個比沒有好奇心的人更好的司機,因爲他自己問自己——另外那條道上的傢伙能突然幹些什麼勾當?我認爲,一個好奇的人,也是一個比不好奇的人更好的愛人。

你說好奇心是一種人性美德,可以說得通。但是,還有另外一種好奇心,一種幾乎與之矛盾的好奇心,這種好奇心促使一個孩子撕開一隻小鳥,看看裏面究竟是怎麼回事。在你看來,由好奇心寫出來、描繪人在其低點的文學,有時會涉及到虐待的,能不能成爲偉大的文學?

阿摩司·奧茲:這是對的。我們千萬不要忘記,還有病態的好奇心。我們在孩子身上能夠看到,在成人身上能夠看到,在作家那裏也能看到。那些將一個受傷的人團團圍住、觀看他受罪、從中得到樂趣的人的好奇心。作家醉心於甚至着迷於惡的作品,比如莎士比亞或塞利納的作品,也有一個道德層面。因爲他們挑戰讀者,或者在讀者身上激發出道德上的抗體。

你現在是大家都很熟悉的作家,人們認出你來。這種“接觸現實”的門道——隨着時間的推移,是不是更成問題了?

阿摩司·奧茲:不是。在我觀察人的地方,很少有人認出我來。我去餐館的時候,有時候有人認出我來。如果我在大學裏,他們會認出我來。但在汽車店或者在醫生那裏排隊的時候,差不多沒有人認出我來。偶爾有人會說,你不是電視上那個人嗎?你以前不是在國會里嗎?有可能出現這樣的情況。有時候出租車司機會認出我。但通常情況下,人們不認識我。在國外的時候,當然沒人知道我。近些年,我到一個外國城市的時候,我不再去博物館了,因爲我膝蓋疼。我也不去看著名景點,因爲我看得夠多的了。我坐在一家咖啡店的外面,如果天氣冷了,我坐在安了玻璃的咖啡店的庭院裏。我可以獨自坐兩三個小時,觀察陌生人。還有什麼事情比這個更有趣?

你從咖啡館裏或者醫生診所回到你寫作的桌子跟前時,你有些習慣性的寫作儀式嗎?

阿摩司·奧茲:啊,我不會把什麼都說出來讓你記錄下來。如果這兒沒有錄音機,我可能會多說一點。不是事無鉅細。我主要的儀式是讓所有的東西各居其位。永遠是,讓所有的東西都各居其位。這個習慣把我們家人整慘了。有人起來給自己泡一杯咖啡——妮莉,我女兒,我兒子,我孫子外孫,甚至客人——他們離開了一會兒去接個電話,等他們回來的時候,他們的咖啡被倒進下水池,杯子洗乾淨了,大頭朝下在碗架子裏晾着呢。