緬懷院士王迅:他是嚴謹的物理學家,也是復旦“代課”最多的老師

復旦大學,又少了一位大先生!

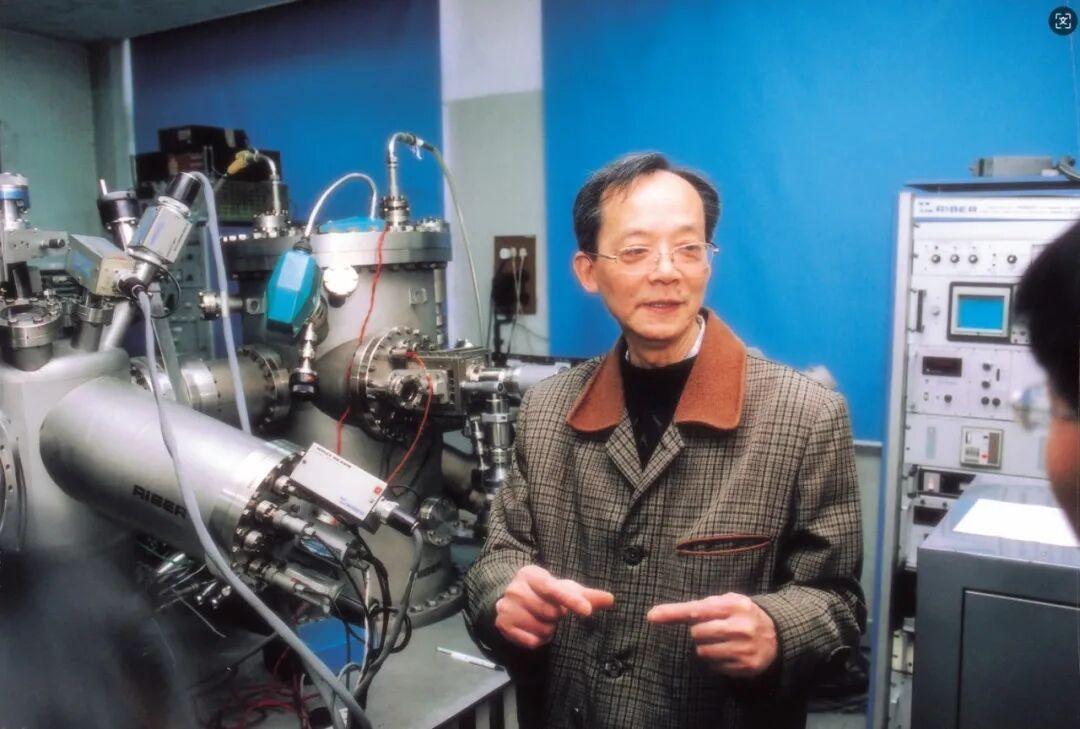

12月5日,復旦大學物理系發佈訃告:中國共產黨的優秀黨員,著名物理學家,中國科學院院士,復旦大學物理學系教授、博士生導師王迅同志,因病醫治無效,於2025年12月5日6:22在上海新華醫院逝世,享年91歲。(此前報道:)

王迅是知名的物理學家,在國際上最早提出兩種InP極性表面的結構模型,首次實現多孔硅的藍光發射,被讚譽爲1992年多孔硅研究的六項進展之一;他是我國硅鍺低維量子體系研究的開創者之一,獲得過國家科技進步獎等多項獎項;

王迅也是復旦大學最知名的“代課老師”,一輩子最關心的就是人才培養。在復旦留校任教後,他曾經在1982年,在迎接恢復高考後首批研究生的迎新會上說:“如果在我有生之年,培養不出讓國際上認可的研究生,我是死不瞑目的。”

年過70後,他說,“我希望一輩子耕耘在講臺。但是按我的年齡和身體狀況,承擔一門課完整的教學任務,已經感到力不從心,所以我就找機會當代課老師。”

王迅應該也是復旦大學“最惹不起”的教授,因爲他的正直,只要是正確的事,他總是會堅持,從來不會爲了情面或者什麼其他的理由而改變主意。直到70多歲,他還騎着自行車每天到辦公室工作,有時是和需要支持的學生交流,有時是參與物理系和學校改革發展的討論。

王迅曾寫過一篇《我的教師生涯》,在該文末尾,他寫道:“我不喜歡別人稱我爲王院士,我是復旦大學的教師,我就是王老師。”

師從謝希德,協助開創表面物理學

王迅是著名物理學家、復旦大學原校長謝希德的學生,1952年考入復旦後,在復旦園的時間超過了一甲子。

從上個世紀80年代開始,他協助恩師謝希德,耗費十年心血,將表面物理研究室在復旦“從無到有”地建立起來。在科研上,他從事表面物理、半導體物理研究,包括半導體表面與界面的結構和電子態研究,硅基低維量子體系和光電子物理研究,多孔硅的發光特性和機理研究,協助謝希德爲中國開創了表面物理學這一新的學科,並在材料、物理和器件等方面貢獻卓著。

由他擔任首任主任的復旦大學表面物理研究室,在過去幾十年中,一直面向國家重大需求,以表面物理學的概念、理論和方法爲基礎,在凝聚態物理、光物理、材料科學、信息科學的前沿開展基礎研究和中遠期應用研究,圍繞新型半導體、磁性、關聯體系、人工超構材料和新能源材料等研究領域的重大科學問題及未來應用,不斷開創新的研究方向。

王迅的學生、復旦大學物理系教授金曉峯說,“王迅先生從事研究時,中國物理學研究還非常落後,可以說,正是他們這一代人爲後來者打下了基礎,使得現在中國物理學領域湧現出了一批年輕人走在了國際科技競爭前沿。”

推動教師評教結果公開,創下全校乃至全國“唯一”

王迅也是復旦最有名的“代課教師”。自1960年復旦物理學系畢業留校後,王迅就沒有離開過講臺。在復旦,多位教師在接受採訪時都提到,王迅最大的貢獻之一就是自主培養學術帶頭人,對本科生的培養,他尤其重視。

早在上世紀90年代,復旦物理系就要求所有教授都必須爲本科生授課。在王迅的推動下,物理系將所有教師都必須承擔本科生授課的課時數,寫入了教師章程。在復旦物理系,沒有一位老師會因爲自己是知名的科學家或者因爲不擅講課而“逃避”給本科生授課的工作。王迅自己則一直承擔着物理系一年級本科生的基礎課,直到他被評爲院士後,仍然每學期都會爲一年級本科生上課。

年過70後,王迅體力漸衰,於是提出給因爲出差等原因而缺課的青年教師擔任代課老師。即便如此,每學期這位院士“代課教師”,爲不同系科的本科生授課的數量甚至超過了一門課的課時數。他曾說,“把最好的師資配備在本科生教學上,纔對得起選擇復旦的學生和家長。”

復旦物理系也是當時全校乃至全國唯一一個將學生對教師的評教結果向全系所有師生公開的院系。對於那些教學質量不被學生認可的教師,不論他是誰,王迅都會親自給他們“一對一”輔導,因爲他認爲,大學教師最重要的任務就是育人,如果連課都講不好,那是不配被稱爲老師的。

他曾經在1982年研究生的迎新會上說:“如果在我有生之年,培養不出讓國際上認可的研究生,我是死不瞑目的。”事實上,他確實培養出了一批優秀的學生活躍在學術界。金曉峯就是其中之一,他曾任國際純粹與應用物理學聯合會磁學委員會主席,也是擔任該職的首任中國大陸學者。

堅持破除“頭銜迷信”,“不近人情”背後是另一種愛

和王迅打過交道的人都有一個最大的感觸,那就是他的頂真、直接,對於他認爲不對的事情,他常常會毫不留情地當面批評,有時候甚至顯得不近人情。但是,他的“不近人情”背後,卻是對學生,或者說是對教育事業的另一種愛。

很多人都知道王迅不喜歡別人稱他爲“院士”,因爲在他看來所有的教師都是一樣的,不應該因爲有什麼頭銜而特殊。如果有第一次見面的人稱他“王院士”,他往往會板着臉糾正,並且會明確地提醒對方,老師就是老師,沒有什麼院士和老師之分。

他堅持破除各種“頭銜迷信”。王迅投入了很多時間和精力關注復旦的教學和科研改革。大約十多年前,他推動了復旦大學學術委員會改革,修改學術委員會章程,使學術委員會真正發揮學者組織的作用。其中一條舉措,就是取消學術委員會中根據成員頭銜設立等第的做法,規定所有教學和科研崗的人員都可以參加學術委員會成員評選。同時,學術委員會只設組長和副組長,其下設的5個學術分委員會也不再設各種頭銜。他認爲,這是教授參與學術治理的機構,每個人都是平等的,不應該有什麼級別或者頭銜,“一設主任或者副主任,聽上去就和級別掛了鉤”。

對於年輕人的成長,王迅傾注了最多的熱情。青年教師要上講臺,他手把手陪他們備課,細緻到每一處難點的講授;對青年教師的生活,他細緻到會關心他們的住房、配偶工作,甚至冒雨騎自行車去公證處爲青年教師擔保出國深造……

在復旦物理系的發展歷程乃至中國物理學發展的歷程中,王迅被學界公認爲作出了重要貢獻,但他本人恰恰說過,“我對物理系最大的貢獻就是沒有貢獻。”

懷念這位世間少有的固執而頂真的先生!

追憶大師,他其實給我們留下了很多。今天重讀他的學生、復旦大學物理學系教授金曉峯在2021年教師節爲《文匯報》所寫的關於他的導師的一篇文章《導師給我上的三堂課》,從中,我們可以瞭解到王迅先生的一個側面——

中科院院士、復旦大學教授王迅先生今年已87歲高齡了,他也是“漢字激光照排系統之父”、兩院院士王選的哥哥。和王迅先生打交道的人都有一個最大的感觸,那就是他的頂真、直接,有時候甚至不近人情。他的一些學生直到畢業多年後,還會說起在校時“遠遠看到王迅先生就繞道走”的經歷。

但是,和王迅先生交往次數多了就會發現,他“不近人情”的背後是發自內心的溫暖和正直。正是他,在評上院士後仍然一直爲本科生上基礎課。他曾被稱爲“復旦大學最有名的代課教師”,因爲物理系的課如果遇到教授們有急事上不了,就會由王迅代課。因爲他的身體力行,物理學系成爲全校第一個所有教授都必須爲本科生上課的院系。不論是本科生還是青年教師,有人向他求助,他總是來者不拒。連物理學系的本科生看到一些王迅可能感興趣的文章,也會想着主動寄給他看看。

我大約於1982年底決定在復旦大學物理學系繼續研究生學習。當時可供選擇的研究方向有兩個:表面物理或半導體物理。爲確定碩士導師,我諮詢了當時的年級輔導員鄭國祥老師。聽了鄭老師對相關導師的介紹後,我的直覺是選王迅老師,主要原因在於:他被排在復旦民間廣爲流傳的謝希德先生的“四大金剛”之首,業務水平在系裏是公認的,要想學本領,就得跟水平高的人學。

當然,我也被清楚地“警告”:“他比較清高,不好相處;待人嚴厲,我們都挺怕他。”過了兩天,鄭老師在與王老師交流後,交給我一張王老師手寫的便條,讓我第二天晚上去他家裏聊聊。直到現在,我仍能清楚地記得當時的激動心情:被請到家裏聊天,這禮遇也太高了吧!

那天晚上是我與王老師的第一次見面。我們聊了兩個多小時,當然主要是他說我聽,他談到的一個觀點是我之前聞所未聞的。他說,我們中國學生都太規矩、太謙虛,不敢挑戰老師、不敢挑戰權威,而美國學生在教授做報告時,卻會不時打斷演講人,提出不懂的問題或給出自己的觀點。因此,他希望自己的學生能少一點循規蹈矩,多一點闖勁;少一點唯唯諾諾,多一點大膽質疑。用他的原話說,“我們中國學生應該更加aggressive(有攻擊性)一點”,這是我第一次知道,這個英文單詞還可以這樣用。

那晚的談話讓我確信,王老師就是我想跟的導師。不久,我們開始填寫研究生報考表,報考表面物理的其他同學全都很自然地選擇了謝希德先生加上一位副教授作爲導師,只有我選擇了王迅作爲唯一的導師,就這樣,我成爲了王老師的學生。

他這樣引導學生跨入科研之門

全國研究生統考在1983年初的寒假中進行,本科最後一學期的主要工作就是做大學畢業論文。當我去問王老師我應該做什麼課題時,他給了我兩個選擇,要麼在剛進口不久的一臺大型多功能電子能譜儀上工作,要麼在另一臺只有一個四極質譜功能的國產設備上工作。

這兩臺設備的差別,就像一輛嶄新的寶馬豪車與一輛破舊的平板車之間的差距。

王老師的高明之處就在於,我聽了他半個小時的介紹後,不僅心甘情願,而且可說是滿心歡喜地選擇去拉平板車。他說,進口設備當然好,但在這臺設備上工作的教師和研究生已經不少,你作爲本科生,可能發揮的餘地不大,或許只能做一些輔助性的工作;而這臺國產設備上目前沒有任何人工作,雖然功能少一點,但卻可以充分發揮你的主觀能動性,作爲一項科研鍛鍊,不見得比在進口設備上效果差。

之後的事實確實證明,他是完全正確的。

在接下來的四個月中,我幾乎每天與這臺“平板車”親密接觸,這讓我特別享受這種探索的過程,對科研產生了濃厚的興趣。最後取得的成果也比我預期的好很多,文章發表在《物理學報》上,這在當年可不是一件容易的事。

王老師還將我的這項工作,與其他幾項在“寶馬豪車”上所做的工作一起,投給了將在美國舊金山召開的“第十七屆國際半導體物理學會”,唯獨我這項在“平板車”上拉出的工作被大會接受,1984年夏天由王老師在會上報告。

大概在1983年秋,謝希德先生邀請了國際表面物理領域的大家、斯坦福大學的威廉·斯派瑟(William Spicer)教授訪問復旦並做系列學術報告。當時,我們系的學術報告已不再翻譯了,對我而言就像是聽天書。但我堅持全程聽完,而且還下定決心:一定要用英語提一個問題。

結果在一個我大概知道他講什麼內容的地方,終於“擠出”一個問題。因爲擔心提問時出現語法錯誤被笑話,我還專門把問題寫在紙上,等他已經轉到下一頁講解時,我才舉手打斷他。估計當時太緊張了,唸的時候肯定是發音不清或是咬字不準,結果他還沒聽懂,讓我再重複一遍,當時我腦子嗡的一下,心跳頓時加速,心想完了。好在我馬上鎮靜下來,把問題重複了一遍,這次他聽明白了。有了這次“零的突破”,之後就比較輕鬆了,我的老師和同學都可證明,我是當年物理學系學術報告會上提問最活躍的那個學生。

在斯派瑟教授訪問期間的一個上午,王老師專門安排了一項活動,由我們教研室的教師向他介紹幾項我們的工作。完全出乎意料,王老師竟然讓我也作爲其中一員,用英語向他彙報我的本科畢業論文工作。

我第一反應是拒絕:我的英語口語,哪有這個水平啊?但王老師說,不少日本人在國際會議上就是完全照稿子唸的,你也可以照做。這不明擺着是趕鴨子上架嘛!最後,我還是連滾帶爬地應付過去了,當中,斯派瑟教授還不時打斷我,向我提問,當然回答就全由王老師代勞了。

如今回想起來,王老師當時這麼做,可謂用心良苦,無非是想給我提供學習和鍛鍊的機會,否則他自己去講,會簡單得多,也清楚得多。

“與其到國外讓外國人訓,不如在這裏讓我給你做做規矩”

在去過王老師家交流後,有一天,我在物理樓走廊上與他迎面相遇,像對其他熟悉的老師一樣,我主動和他打招呼,但他的表情卻絕不是我所期待的熟人的感覺,他似乎像沒聽見似的,面無表情地看了我一眼,然後就擦肩而過。接下來的幾次相遇,情況完全相似。這時我纔有點明白,爲什麼那麼多老師說他清高,因爲他根本不屑與別人打招呼啊!逐漸地,我發現這可能就是他的習慣和個性,也許在他看來,這些寒暄都沒什麼意義。

如果這還不能讓人把王老師與“清高”“嚴厲”“怕他”聯繫在一起,那麼下面我親歷的一件事也許會讓王老師的形象“立體”起來。

1985年,我在讀了兩年碩士後提前攻博,由謝希德先生和王老師共同指導。1987年,謝先生和王老師推薦我去法國同步輻射國家實驗室聯合培養一年。那時出國算是件大事,何況還是出國一年之久,因此出國前與家人喫個團圓飯,也算是人之常情。

因爲知道王老師嚴厲,我沒敢向他請假,而是向教研室副主任林榮富老師請了假,但沒想到這竟然闖出了大禍。那天晚上六點半左右,正當我們全家人在杭州歡聚一堂開始舉杯之時,突然來了封只有六個字的加急電報“火速返校王迅”!

我的腦袋一下子就炸了,火速騎車到武林門的長途電話大樓,排隊半個多小時,才輪到我打電話。能夠聽出來,王老師說話聲音因氣憤而有點顫抖:“你讀過復旦大學研究生守則嗎?” “你知道請假一節課需要誰批准嗎?請假半天需要誰批准嗎?請假一天需要誰批准嗎?”問題劈頭蓋臉地砸過來。

原來,他就是想說,我這個情況已經需要學校研究生院批准了。憑着多年與王老師的交往,我知道這時的最好反應就是不辯護,否則火力會更猛。等他訓斥完後,我說我馬上去買火車票,連夜返回上海。

當時,唯一的選擇只能是一張綠皮火車的慢車坐票,晚上坐了八個小時慢車直到第二天早晨纔到上海。直奔實驗室後,林老師告訴我,原來是法國那邊的導師恰巧找我有點事,傳真發給了王老師,讓他轉交給我,這時王老師才知道我回杭州了,於是就有了那份加急電報。

等王老師到了實驗室看到我,他沒有什麼廢話,直截了當地說: “與其到國外讓外國人訓,不如在這裏讓我給你做做規矩;你現在馬上回去寫檢討,一式三份,一份交到系裏,另外兩份分別貼在實驗室的三樓和五樓的櫥窗裏。”當我把檢討書送到系裏主管研究生的李白雲老師手上時,她覺得有點莫名其妙,但讀過之後便笑着對我說: “你懂的,王先生就是這樣的人。”

“這樣講課不是還可以,我覺得是一塌糊塗”

我在法國期間,與王老師始終保持着通信聯繫,其間我知道我將會留校工作。當時只要留在專業教研室,基本上就不必從事教學工作了,上課的任務主要由普通物理教研室和理論物理教研室承擔。但是,我對講課情有獨鍾,因此,我主動向王老師提出,希望回國後的秋季能有機會上《固體物理》這門課,他非常支持。

但按復旦物理學系當時的習慣,上大課前必須要先給主講老師當助手講習題課,效果不錯纔有資格講大課。爲此,王老師與系領導多次溝通未果。最後,他對系領導說: “既然這樣,那這門課的任課教師就寫王迅和金曉峯,但我是不會去上的。”就這樣,1988年9月我給復旦物理學系1985級的學生主講了《固體物理》大課。

然而,出乎所有人包括我自己意料,王老師從頭到尾全程聽完了我整個學期的講課,而且我每次上課結束後,他都會讓我去辦公室聽他對我上課的點評。

我印象最深的是第一次課後,他問我:“你感覺如何?”我說:“我自己覺得還可以。”畢竟第一堂課總是花了大精力去準備的。但讓我震驚的是,他說:“不是還可以,我覺得是一塌糊塗。”

接着他一點一點仔細給我剖析,什麼地方不行,什麼地方不能這樣講,什麼地方應該這樣講而不是那樣講等等。所以,我在復旦的第一次上課,就是在王老師這樣手把手地耐心指導和幫助下完成的。我原計劃在1988年8月進行論文答辯,但備課的工作量遠遠超出了我的預期,不得已,我只能將答辯時間推遲到了課程全部結束後的1989年2月。因此,可以說,在我的學生生涯正式結束之前,這是王老師給我上的最後一堂無比生動的指導課,其意義遠超課程本身而直抵靈魂深處。

文丨姜澎

編輯丨錢家躍