其一,還有其二 | 陳學勇

欣聞李傳璽先生大著《林徽因:大寫的她》正在付梓,封面特地印上一行:“辨析被誤讀的林徽因”,字雖小卻醒目。當下關於林徽因生平的八卦濁水遍地,李先生不受時弊風染,力求還原史實,不失爲一股清流。日積月累的努力,結成這一學術成果,令人感佩。

其著面世前夕,有幸先睹《文匯報》“筆會”披露的代序《回憶未必可靠》,感佩之餘,就抗戰爆發後林徽因匆匆出走淪陷故都北平日期的認定,略呈拙見,以祈李先生教正。

代序引述費慰梅一書《梁思成與林徽因》:

“1937年9月5日,梁家離開北京去天津,走上逃亡路上的第一站。”(曲瑩璞、關超譯,中國文聯出版公司1997年9月第1版,第124頁)

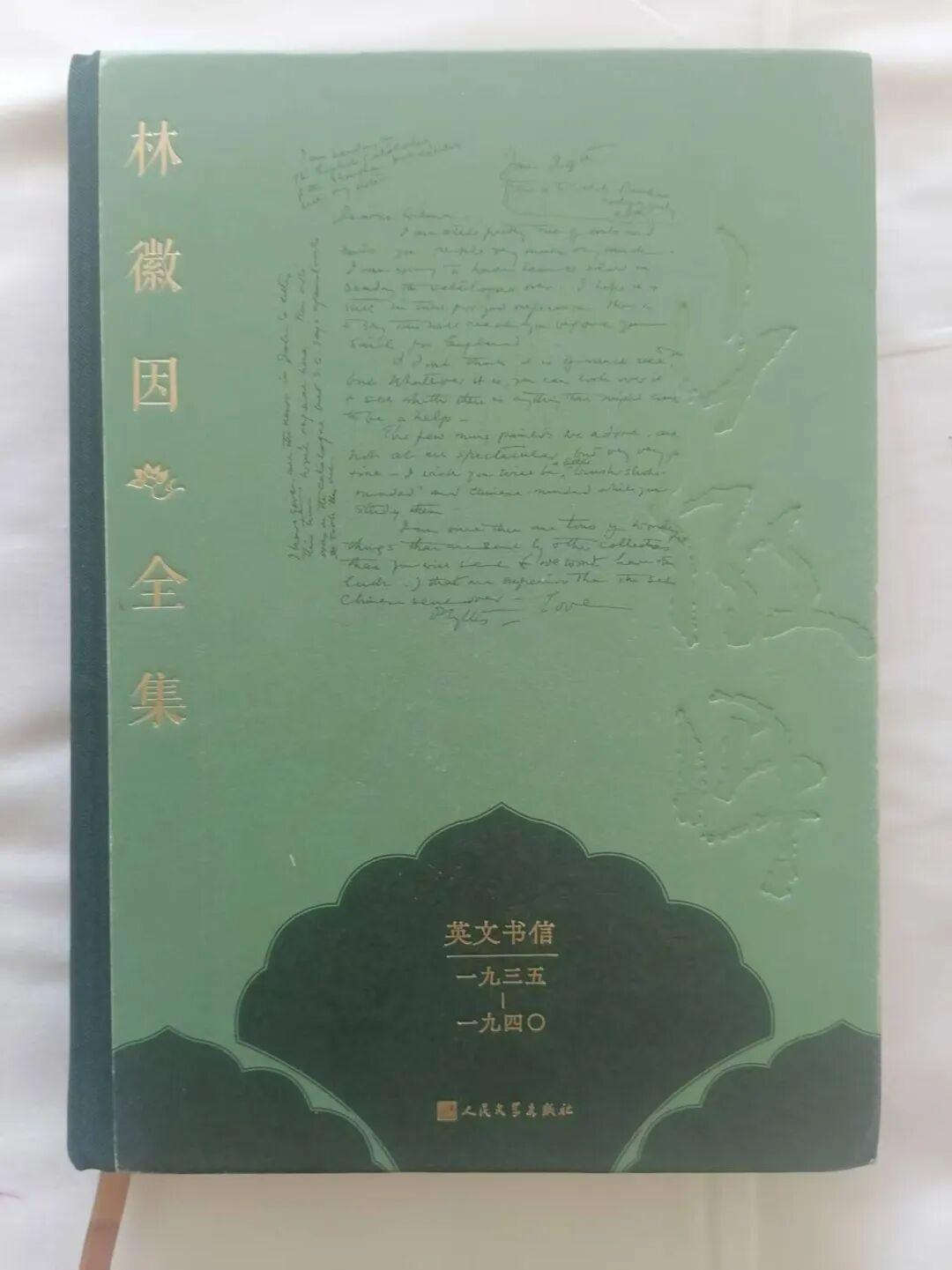

李先生認爲費氏記憶有誤,理由在剛剛出版的《林徽因全集》“英文書信卷”(1935—1940)。他引證,“全集”林徽因致費正清、費慰梅夫婦1937年9月19日的短信:“親愛的人們:發生了太多的事情,不知從何說起。我們總還算是平安,一週前抵達天津,正乘船離開,準備前往青島轉濟南。”(人民文學出版社2025年7月第1版,第272頁)又於是說,“此信一直由費慰梅保留着,明確地說明了梁林一家離開北平的時間是9月12日,和從天津繼續逃亡的時間是9月19日。”並猜想:“看來費慰梅在寫作時是僅憑記憶來寫的。她並沒有去看看當時的信件。”我琢磨費氏行文,用的史家筆法,所指日期,語氣肯定,未見“僅憑記憶來寫的”的痕跡。說費慰梅著述《梁思成與林徽因》沒有檢閱當年此信,同樣只是李先生的猜想。費氏非但完好保存了這張“紙條”(李先生所言此信),而且全文引錄在書裏,可惜李先生忽略無視。至於李先生斷言:“明確地說明了梁林一家離開北平的時間是9月12日。”其實林徽因紙條中找不到“9月12日”字樣,這日期也只是李先生依據寫信日期的推測,夠不上“明確”的程度。“一週前”未必確指七天前一日,不妨解作一週以前的那幾天。即使確指緊接七日前的那天,我也來猜想,或是林徽因的誤筆,她書信裏所書日期筆誤不止一回兩回。其時在天津等候母親的梁再冰,有文章回憶:“大約在1937年8月底或9月初,媽媽、爹爹、外婆、弟弟(從誡)從北平到達天津。”(《我的媽媽林徽因》)梁再冰是排除了中旬12日的。(順帶說一句,林徽因離開天津南下也不是李先生確認的林徽因寫信當天9月19日,而在又一週後的9月下旬。)林徽因、梁再冰所言皆是個概數,此前此後,朱自清與林徽因都多有過從,《朱自清日記》確切記錄了這一日期。一九三七年九月五日:“(華)粹深與陳儲今日去天津……爲彼等送行。梁夫婦及秦亦離去。”應該算確證了吧。

9月5日或12日,幾天中林氏生平未發生重要事件。前後的差異於林徽因研究本無多大進退,我卻小題大做饒舌一番,是聯想到近年史料研究的某類欠缺現象。一旦發現新的資料,淺嘗輒止,匆匆作下似是而非的結論。前與某學兄聊天談及,我們喻之盜墓。盜者挖得文物即行徑告止(售賣是另一碼經濟上的事),學者則接着詳加考據。很贊同李先生看法:“即使是事件親歷者,時間一久,回憶未必可靠,在寫作時必須注意與原始資料或檔案相印證。”回憶未必可靠, 此其一也;事情還有其二——原始資料必定可靠麼?也不好說,同樣有個印證問題。猶如古墓之物,惟有考證之後才知悉文物價值意義。發現原始資料後斷然少不得這道工序,哪怕文字材料本身確鑿無誤。它的存在,離不開時代特徵、社會背景、政治環境、文化思潮、倫理氛圍,更有下筆人的個性、教養,以及彼時處境、撰寫動機、利弊顧忌、偶然情緒、表述習慣等等,若無視這種種因素,難免會影響對它的準確讀解,不僅不能證明什麼,有的甚而南轅北轍。近年披露了大量“文革”檔案,每見直接拿來簡單作證,多不使人信服。就說林徽因離北平赴津日期,經多次檢閱資料,我是寧信朱自清日記而疑林徽因書信的。

史料研究看似尋常,實爲不易,稍一疏忽,便成恨事。求準確無誤,既需功夫,也要工夫,兩者正是相輔相成。筆者的功與工,均欠缺得很,教訓不少。史料研究的勝境,雖不能至,然心嚮往之。