憶程怡 | 譚帆

程怡於攝影間隙

程怡離開我們已經有一年半了,常常想起她,無論夢中還是白晝。

我與程怡交往的時間非常長。從1979年9月開始,我們是中文系的同班同學,迄今已有46個年頭;非常懷念那一次次的同學聚會,通常的境況是,我們抽菸、喝酒、聊天,她抽菸、喝茶、拍照,真是其樂融融。如今這種氛圍已難以複製,因爲一個羣體的聚合總要有一個主心骨或者“魂”在,程怡就是我們班的主心骨,我們班的“魂”。1983年7月本科畢業,程怡留校工作(工會),我繼續讀書,後來她調進中文系的大學語文教研室,我碩士畢業留校工作,再後來大學語文教研室合併到古代文學教研室,我們成爲真正的同事,一直到她退休。

程怡是個“世家子”,她的父輩和母系均極優秀,尤其在文史和藝術領域。但程怡這一輩人其實沒有獲得多少上一輩的“庇廕”,相反,他們的長大成人與那個特殊年代是相始終的。父輩“自顧”尚且“不暇”,哪有對子女特別看顧的餘心餘力?因此在這一輩的人身上便有着不少特殊的時代特性,比如他們大多經歷坎坷,人生平淡,主觀上也不求聞達,隨遇而安;又如他們從父輩那裏繼承了傳統士大夫的秉性,有君子之風,少世俗之氣。程怡就是其中非常典型的一個,她從父輩那裏獲得更多的是那種精神方面的東西,如氣質、趣味、人格以及對學術的敬畏,以此養成了她特有的“從容”“淡定”之品性。

程怡的“從容”在職稱評審中表現得最爲典型。在當下高校,職稱是一把鑰匙,可以開啓名利之門。但程怡終其一生是個副教授,且是在將近50歲(2000年)時才申報。其實程怡在系裏教師心目中有崇高的地位,從1983年留校工作起,她有近20年的高校教齡和10餘年的講師齡,評個副教授並不難。但程怡始終不急,也沒想到這有什麼不妥;在她看來,有好書可讀,有好學生可教,作爲教師,夫復何求?如此淡定、如此從容,在高校中是非常罕見的。這位近50歲“高齡”的“老講師”能順利晉升副教授,我是遊說者,也是實際推動者。晉升成功後,照慣例,她應該要“謝謝”我,但她始終沒有,我記得僅說過一句話:常在河邊走只溼一次鞋。言下之意,這次是看你面子,今後有關職稱的事就不用再提了。如此淡定,是“矯情”?其實真不是,她就是這麼想,也是這麼做的。

當然,程怡並非一味“淡定”,她也有“自負”的一面,甚至在常人看來這是她的“主流”面相。不過程怡的“自負”與“從容”一樣,是與生俱來的一種“天分”;且其“自負”處往往是其“忘情”處和“忘形”時,總體還是“淡定”。何以言之?舉個例子:與程怡有過交往的朋友應該都知道,她有一句使用頻率很高的口語,“儂懂我意思伐?”這句話有一定的攻擊性,也會讓一般的聽者產生被人“貶低”的不適感。但其實這是上海話中的一句俗語,與價值評價沒有多少關聯。程怡使用這個俗語的大部分時候也是如此。但有例外,當她發現一個有意義的題目,或者在讀書過程中發現了一個有價值的現象,要來與你討論和分享時,一句“儂懂我意思伐”是別有興味的;此時此刻,“儂懂我意思伐”就潛藏着“儂聽懂我意思了嗎”這一字面含義,而這往往是程怡最意氣風發之時。我在與程怡的交流中,就“享受”過這種“待遇”,因爲在她發表的論文中,有一大半都跟我在電話中交流過,或在寫作之前,或在寫作之中,只要談到入情處和關節處,“儂懂我的意思伐”的使用頻率就非常高。每當這樣的時刻,你能夠想象出電話那頭的程怡所表現出來的那一份“自得”和“自負”。但這種場景是不多的,是“特例”而非“常規”。還有一例也可證其本性在“淡定”,程怡身高體健,性格直爽,對青年學子乃至青年教師都關懷有加,這種關懷其實有濃重的母性情懷,只是不常表達而已。某次我跟她聊天,談到了系裏的發展、學科的建設等“功名”中事,她也能聊,但明顯不在狀態,只幽幽地加了句評語:“這些都是你們男人的事了”——一副小女子不惹世事的姿態。

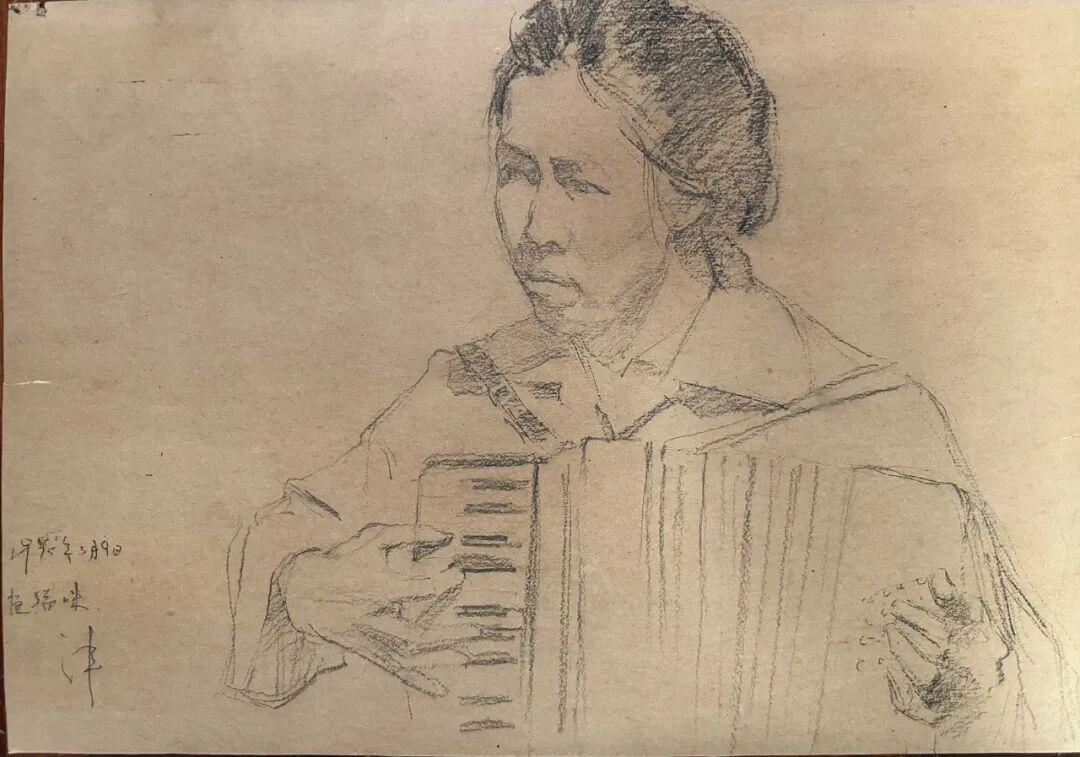

拉手風琴的程怡(李宗津繪)

程怡多才多藝,文字之外,攝影、油畫創作乃至服裝設計等也做得別有洞天,達到了比較高的境界,令人欽敬;但對這方面的成績,程怡自己的評價只是以“好玩”二字一筆帶過。細細品味這“好玩”二字的含義及其所指,我以爲,程怡是把“好玩”與“事功”分而論之的,“好玩”是“爲己”,“事功”是“爲人”,用她自己的話說,“好玩”的東西屬於個人享受範疇,“事功”的東西卻是職業所繫,是用來換取“喫飯”的“銅鈿”的,是“本分”,來不得半點虛假和偷懶。於是在程怡的身上,就出現了一個有意味的組合,她把“好玩”的東西做到了“事功”的高度,把“事功”的東西做到了“好玩”的極致。而將“事功”與“好玩”這看似不同的兩種品相融爲一體的就是她的教學工作,尤其是本科教學。她的教學一直是中文系本科教學的一個“標杆”,在她的影響和薰染下,還帶出了一批青年教師,如李明潔、呂志峯、徐默凡等,也使中文系對教師的評價始終將本科教學置於一個特別的高度。那時,可真是中文系本科教學的“春天”!

就文字而言,程怡給我們留下的主要是兩個領域的文章:散文和論文。數量都不多,但質量不俗。正應了前一段時間網絡上流行的一句話:什麼是好學者?文章寫得少!當然這也不能絕對,但放在程怡身上是基本恰切的。至於如何評價程怡的散文和論文,我跟文集整理者的看法略有不同,《文集》先散文(創作)後論文(學術)的排序是否有價值判斷的成分,我不得而知;但據我所知,程怡自身其實並不太在意和看重她的散文創作;且題材限制也比較嚴重,如非深於情者不寫(如父親等),非明顯悖於理急欲澄清者也不寫(如其叔叔家事)。故其留下的散文基本上是對父母及家族成員的回憶,尤其是對她父親的追憶文字,可謂字字泣血。但這也限制了程怡散文創作的視野和格局,雖極爲感人,然仍屬性靈小品。程怡的論文則不然,雖篇章不多,但均爲視角獨特,考證嚴密,有獨到見解的好文章。如對“大音希聲”的解讀,對“韻”的闡釋,以及《元祐六年後的蘇、秦關係及其他——試論秦觀〈踏莎行〉的曲折寄託》等都是上等的好文章。所以從“事功”的角度和範圍來爲程怡作出評價的話,我的看法是:教學第一,學術第二,創作第三。不知諸君以爲然否?

程怡和父母親

其實,程怡是個簡單的人,也是一個真實的人,所以對她的評價也無需複雜;因爲她所有行爲的背後都是簡簡單單、清清白白的,那就是從父輩那裏傳承下來的讀書人的基本道德和良知,以及將這些道德良知訴諸實踐的行爲準則。她做教師是如此、做學問是如此,做“孝女”(她伺候父親七年,看護母親六年,結果也耗盡了自己)同樣也是如此;在她看來,這都不過是守其“本分”而已。

病中的程怡與前去探望她的同事(右二爲本文作者)

我最後一次去看望程怡是前年的秋天,究竟是哪一天已記不清楚。那天,康健園的桂花爛漫地開着,讓我記憶猶新。記得這是李明潔約我去看她的,我們再約上乃兵一起驅車前往,在她底樓的工作室聊天后,她執意要送我們,並邀請我們一起去康健園散步。那天她非常高興,根本看不出是一位重病在身的人。我們的道別是在康健園靠近桂林路的邊門,一個稍微有點逼仄的出口。沒想到這會是永訣!

程怡,安息吧。

2025年9月19日

附記:爲紀念程怡老師,系裏同仁編寫了《程怡老師紀念文集》,囑我在書的開首寫上幾句,權作引子。