一封寫了兩次的信丨文匯筆會

前不久,一位老友問我:“1936年宋慶齡寫給魯迅的那封信,現在看到有兩封,到底哪封是真的啊?”我說:“兩封都是真的啊!”原來,這位朋友是看到有人寫文章考辨這兩封信的真僞,結論是一封橫版的是1949年以後寫的,遣詞造句、書寫形式、標點符號都不太像1936年的用法,可能靠不住,所以引起了他的困惑。我想,這事說起來確實有點不同尋常,也難怪他會一臉困惑。

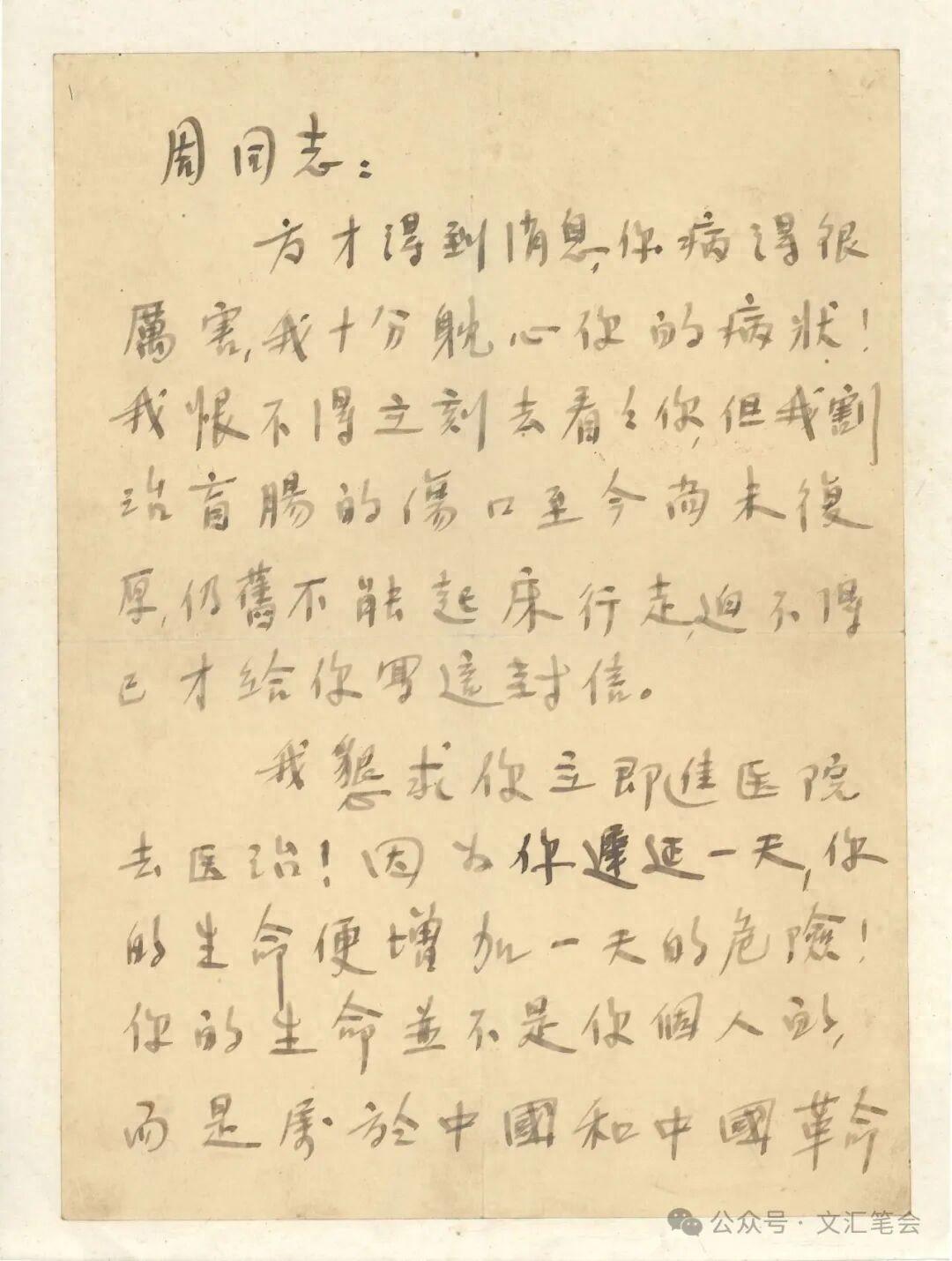

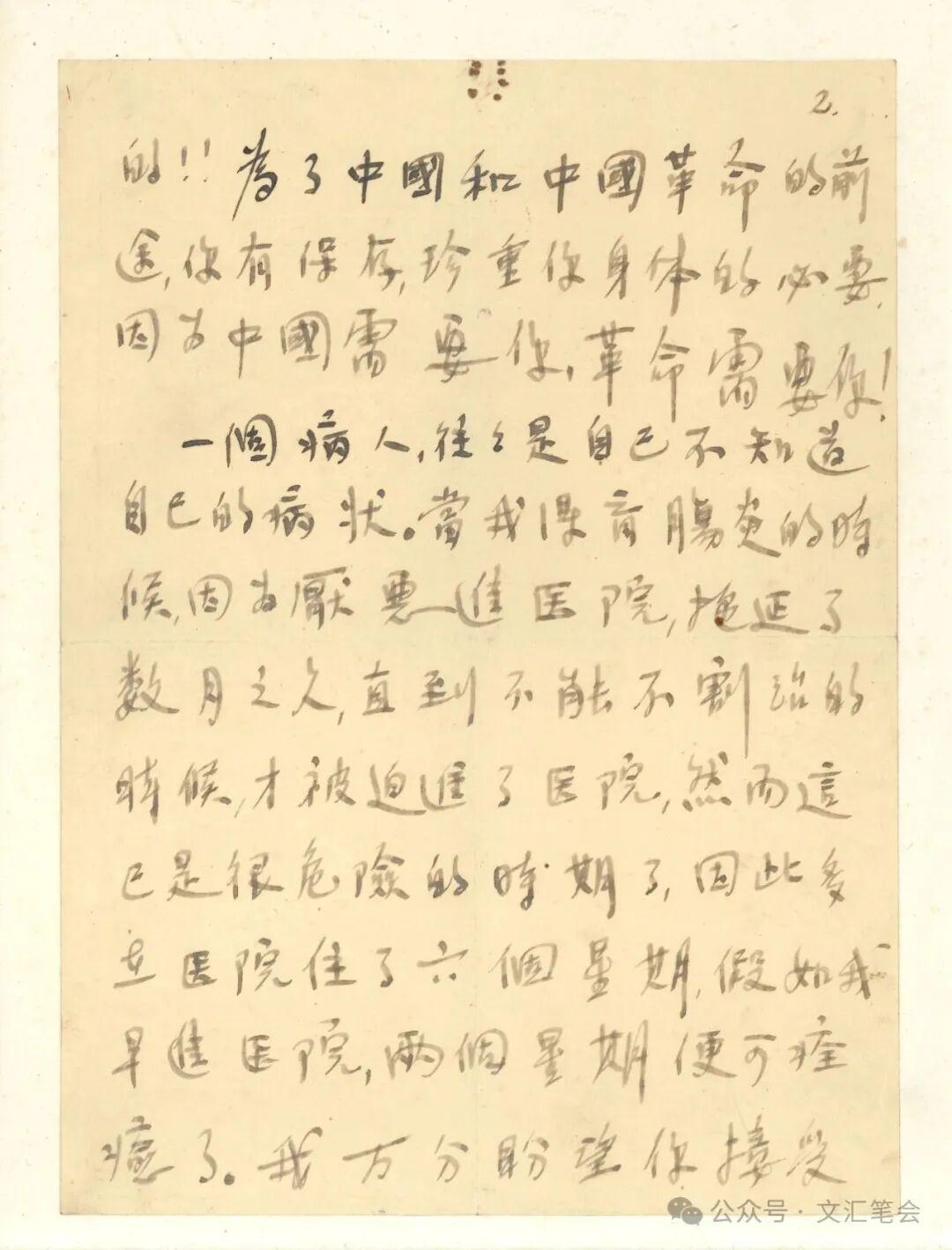

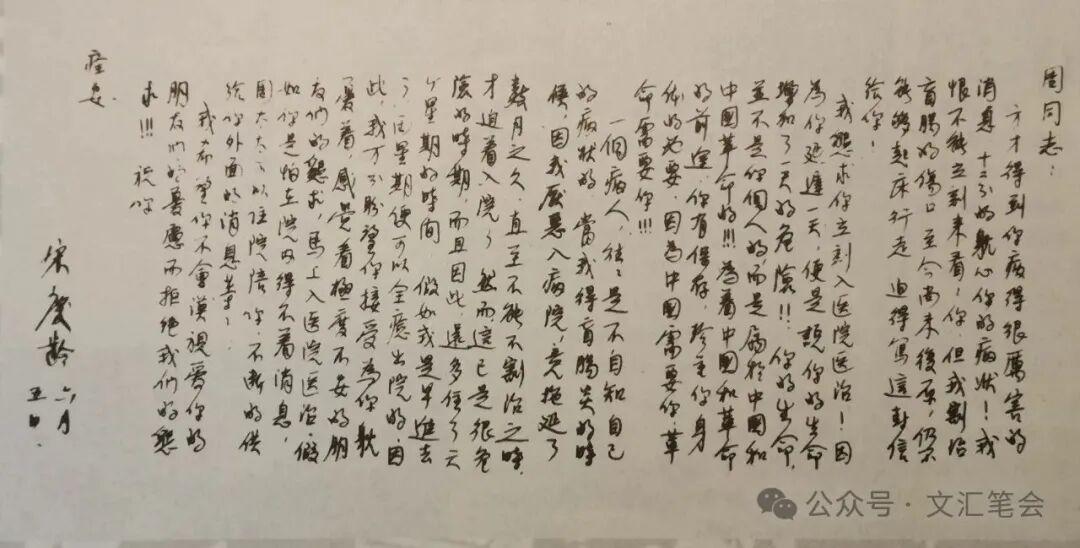

事情起於1936年3月初。當時上海還是早春天氣,乍暖還寒。2日下午,魯迅出門,到二三百米外溧陽路自己的藏書室去翻了一下午的書。那個房間雖然朝南,但卻是個陰冷的處所,一下午待下來,魯迅着涼了,隨後就發病了:主要症狀是氣喘難耐,後來知道是氣胸小發作。但他還是硬撐着寫作。3月23日,美國女記者史沫特萊和另一位美國共產黨人格蘭尼奇帶着鮮花來拜訪魯迅,還帶來了宋慶齡的問候和茶葉及糖果等。但魯迅的病情卻一直反覆遷延不愈。到5月間實在支撐不住,就開始找須藤醫生治療,此後一直髮燒,到5月底,須藤給他注射了一支強心劑,卻有些好轉了。5月31日,史沫特萊和茅盾找了美國醫生托馬斯·鄧來給魯迅診治,醫生說情況很嚴重,恐怕撐不過年,史沫特萊當場就淚崩了。大概過了幾天她見到宋慶齡,就把這情況說了。宋慶齡一聽也急了,當時她因爲割治盲腸炎正在恢復中,但不顧病體立馬給魯迅寫信,用懇求的口吻強烈建議他立即住院治療,而且上升到中國革命的高度來看待:“你的生命並不是你個人的,而是屬於中國和中國革命的!!!爲着中國和革命的前途,你有保存、珍重你身體的必要,因爲中國需要你,革命需要你!!!”宋慶齡對魯迅生命的意義理解的深度非比尋常。

魯迅日記沒有記載這封信,因爲那時候魯迅已經病得無法堅持寫日記了。但最遲第二天魯迅就應該會收到信了。不過,魯迅還是沒能進醫院治病。其原因可能是多方面的,因爲他既離不開左翼文化陣地,而且他還是個通緝犯,去醫院意味着自我暴露,是危險的。但是他肯定對宋慶齡的來信非常感動。魯迅逝世後,1937年10月許廣平發表了《關於魯迅先生的病中日記和宋慶齡先生的來信》一文,講述了事情的過程,並以“促魯迅先生就醫信”爲題全文公佈了宋慶齡致魯迅信,還摘錄了魯迅病重期間從5月15日到7月5日的日記。這件事由此廣爲人知。人們在爲宋慶齡對魯迅的深切關心和深厚感情所感動的同時,也對兩人的偉大情懷深爲敬佩。

但是,爲什麼後來出現了第二封信呢?

原來,1956年上海市政府在虹口公園建造了魯迅紀念館新館,在佈設魯迅生平陳列時,需要展出這封信。但是他們卻找不到這封信。情急之下,他們給宋慶齡去信,請她根據已經發表的那封信重新書寫一下供展出。在上海魯迅紀念館原負責人楊蘭寫的《深情的關懷——黨和國家領導人與上海魯迅紀念館》中說:“1956年新館建立,魯迅生平陳列重新佈置。爲體現宋慶齡同志對魯迅病情的關切,擬陳列宋慶齡1936年懇請魯迅住院治療的親筆信,但當時這封信的原件沒有找到(現已發現原件存北京魯迅博物館),我們就懇請宋慶齡同志重寫一封,她即欣然根據史料記載又重新書寫了她1936年6月5日致魯迅的信。”(《上海魯迅研究》第五輯,1991年9月)所以,上海魯迅紀念館最初展出的宋慶齡《促魯迅先生就醫信》手跡不是她當初寫的那封信,而是1956年重抄的信(下圖)。

在上海魯迅紀念館1990年編印的《四十紀程》中的《上海魯迅紀念館大事記》中1956年項下記載:“本年,宋慶齡應本館之請,根據記載重寫她1936年6月5日致魯迅信。”這裏的“根據記載”,就是指1937年許廣平公佈的宋慶齡書信和她的說明。但是,具體的重抄時間並沒有很精確的記錄,所以《大事記》的記載是“本年”。

但是,想不到這卻是一個烏龍事件。後來原信(下圖)在北京魯迅博物館發現了!其實這封信本來在上海收藏的幾率就比較低,因爲1950年許廣平在籌建上海魯迅紀念館的時候就把大部分藏書和書信運去了北京,但北京魯迅博物館是1956年10月才正式建成,所以上海館找這封信的時候,北京館還沒有正式成立,那麼找不到也就很自然了。後來原信找到了畢竟是好事。這樣一來,就成了上海館和北京館各藏一封內容基本相同的信了。所以,最終的結論是:我的朋友看到的這兩封信都是真的!只不過前後隔了20年,後信按照重抄時的表達習慣略有修飾,也是合理的。

但是還有問題。首先是:這信究竟是誰執筆的?按照魯迅博物館研究員楊燕麗的描述:“這封信寫在高21釐米,寬28釐米的道林紙上,是1936年當年的原信,由宋慶齡口述,她的祕書寫成。最下邊的簽名爲宋慶齡的筆跡。現存北京魯迅博物館。1956年宋慶齡又重抄了此信,個別文字作了修飾。現存上海魯迅紀念館。”(《魯迅保存的宋慶齡的來信》,載《從魯迅遺物認識魯迅》,中國人民大學出版社1999年版,第187頁)據作者告知,“由祕書寫成”的說法,是許廣平當年在移交時告知的。但許廣平沒有說1956年重抄的信,是不是祕書所抄。她又何由知道是祕書所寫呢?這不免讓我疑惑。如果對兩信加以比較,卻可以發現兩信正文的筆跡基本一致!雖然前信字跡更工整,後信相對草一些,但是筆跡風格卻相當接近。前信的正文用筆似乎是鋼筆而簽名用筆似乎是蘸水筆,而後信則似乎全文都是用的蘸水筆。儘管如此,還是能看出兩信正文的筆跡出自同一人。能滿足這個條件的祕書,就只有一個人,那就是黎沛華(1899—1972)。她是廣東番禺人。1916年廣東省立女子師範學校畢業,1932年由何香凝推薦到宋慶齡身邊做中文祕書,她爲宋慶齡處理過很多中文文件,一直到1960年代中期才離開宋慶齡。所以兩信均由黎沛華執筆再由宋慶齡簽名的可能性還是比較大的。但比對了黎沛華的筆跡,卻發現她的字體風格與此信明顯不同,筆跡更加老練緊緻。再看正文和簽名筆跡,雖然用筆有差異,但筆跡並無違和感,看1956年重抄的信,也是從正文到簽名一氣呵成的。因此也不能完全排除正文和簽名都是宋慶齡本人筆跡的可能性。

其次,重抄的信爲什麼要對個別文字作修飾呢?按照紹興魯迅紀念館的陳孜穎的看法,是因爲到了五十年代,隨着時代氛圍的改變,表達用語、書寫形式、標點符號等都在改變,所以後面這封信顯然更符合1950年代的表達方式(《革命的情誼——宋慶齡致魯迅書信考辨》,載《紹興魯迅研究專刊》,2022年)。但是,這些小變化並不能改變此信情真意切的情感色彩。這封前後相隔20年寫了兩次的書信,真切地見證了宋慶齡對魯迅的深厚戰友之情。

來源丨文匯筆會

作者丨王錫榮

編輯丨吳澤斌