他曾是博爾赫斯失明時的朗讀者,一生“尋找傑出文學和蹩腳文學的定義”

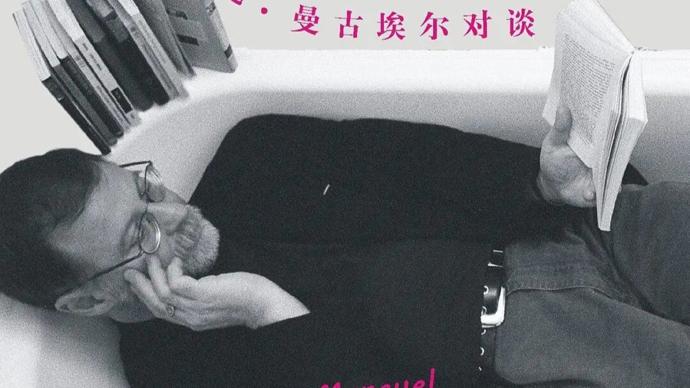

《想象的生活》是瑞士知名文化記者西格林德·蓋澤爾與享譽國際的作家、藏書家阿爾維託·曼古埃爾的對談。曼古埃爾十六歲時成爲失明作家豪爾赫·路易斯·博爾赫斯的朗讀者,從2016年到2018年擔任阿根廷國家圖書館館長。他憑藉暢銷書《閱讀史》——被翻譯成三十多種語言——在世界範圍內聲名鵲起。但他更願意將自己定義爲讀者。在談話中他以迷人的方式和啓發性的語言展現了他的博聞強識、他對閱讀的熱愛,以及閱讀對他人生的塑造。

以下內容摘選自《想象的生活》。

西格林德·蓋澤爾:您如何選擇自己閱讀的書?

阿爾維託·曼古埃爾:我不是學者,所以沒有非讀不可的書。我喜歡歌德的部分作品,但我沒有讀完《威廉·麥斯特》。他的大部分戲劇對我而言困難重重,他和埃克曼的對話一板一眼,令我無法忍受。但我喜歡他的《浮士德》以及很多詩歌。因爲不做研究,所以按照喜好選擇。

至於選書的方式,新書總是偶遇,例如因爲書名。我最喜歡的散文集,如拉斯洛·弗爾德內伊的《陀思妥耶夫斯基在西伯利亞讀黑格爾並淚如雨下》——這樣的書名,誰能拒絕?也有封面的緣故,或是聽說過作者,或是朋友推薦。與一本書相遇,存在很多種可能。

但如果開始的兩三頁不能讀下去,我就不會繼續。有可能出於某種原因,不得不勉強看到結尾,不過這樣的情況還沒有出現;書的開頭令我感到無趣,但結尾令人喜愛,我確實從未遇到。我對書或一見鍾情或毫無感覺。

西格林德·蓋澤爾:您區分消遣文學和高雅文學嗎?

阿爾維託·曼古埃爾:誰會這樣區分呢?

西格林德·蓋澤爾:您滿懷激情,讀了一輩子書。是否有一本經典之作,是您從個人角度出發,願意和世界分享的?就像是“生命結束之前必讀的一百本書”這樣的分享。

阿爾維託·曼古埃爾:《閱讀史》在美國出版時,我的出版人曾邀請我列出我最愛的一百本書,於是我列出了一份書單,名單中的每一本書都值得推薦,當之無愧,但它們並非經典。

經典有其價值。但如果您列一張包含一百本書的書單,可能其中有些書名我沒有聽說過,我可能會問:“哦,這是什麼書?”我喜歡這樣。

西格林德·蓋澤爾:您認爲喬治·斯坦納所說的“一種好的閱讀”是什麼?

阿爾維託·曼古埃爾:《閱讀史》中有兩頁專門描寫了理想讀者,他們應略帶諷刺。雖然我幾乎不讀文學理論,但是漢斯·羅伯特·姚斯的接受美學令我佩服。他提出了讀者改變文本的理念。每一個文本都包含超出作者知覺的內容,真正有創造力的讀者將在原有文本之上,進一步豐富其內涵,直至超出原作者的知識邊界。弗洛伊德對《哈姆雷特》的闡釋完全正確,也很有趣,可惜莎士比亞沒有讀過弗洛伊德。好的讀者能夠在文本之中讀出新意,但也有讀者屈服於執念,在文本里牽強附會。

例如曾有一位歷史學家將《愛麗絲漫遊奇境記》解釋爲玫瑰戰爭的隱喻,可是作者劉易斯·卡羅爾的知識背景與此沒有一點關係。而另一個正確的例子是彌爾頓的《失樂園》,雖然作品講述了路西法和天國衆神的戰爭,但可以從中辨認出若干來自時局的內容。彌爾頓生活的年代正值英國資產階級革命,政治衝突令他憂心,他的很多表述如“什麼樣的權威我們應當順從”,可以解讀爲他對政局的態度。

有創造力的讀者像考古學家一樣閱讀。他在文本的各個層次上研讀,挖掘出文本作者未知的,或至少是未覺察的內涵。

西格林德·蓋澤爾:您區分消遣文學和高雅文學嗎?

阿爾維託·曼古埃爾:從第一個詞直到最後一個詞的愉悅感——這樣的書很少。《浮士德(第一部)》《李爾王》《堂吉訶德》《神曲》《愛麗絲漫遊奇境記》,還有聖十字若望的詩歌——這些作品我享受整本閱讀,從第一個詞讀至最後一個詞。

其他的書也帶給我許多愉悅的時刻,就像一個人走進房間時看到一張美麗的臉,或者像一束日光從雲層裏射出。我在閱讀時總會碰到這樣的樂趣,但無法解釋原因。有人問您,爲什麼會愛上一個人。您可能回答:因爲這個人有碧綠的雙眸;因爲她聰慧或者波爾卡舞姿優美。可這些都屬事後想到的理由,無法解釋一見鍾情。

瑞士文學理論家埃米爾·施泰格爾有一句著名的話:“去理解那些感動我們的東西。”這應該是文學理論的任務。

每種文化中都存在意思相近的諺語,就像:“美在於觀察者的眼睛。”伏爾泰說過:“雌性海龜對於雄性海龜是美麗的。”

西格林德·蓋澤爾:我們稱之爲品味……

阿爾維託·曼古埃爾:品味是個過程,它在人生的各個階段都有變化。兒童不喜歡魚子醬,但成年人覺得美味至極(我不覺得)。兒歌只有兒童喜愛,成年人讀來過於簡單,今天人們喜歡保羅·策蘭。一個人喜愛的對象會改變,不變的是對喜悅的感受。

西格林德·蓋澤爾:品味是必須學習的,甚至包括對食物的品味。

阿爾維託·曼古埃爾:這是個很好的例子。我們必須學習品嚐美味,而美味在墨西哥可能是烤蝗蟲,在柏林則是咖喱腸。從意識覺醒那一刻起,我們對品味的感知就已存在,即使它的色調在人生歷程中不斷變化。

西格林德·蓋澤爾:喬治·斯坦納說過,讀者是文本的客人。對您而言,閱讀是一種對話。

阿爾維託·曼古埃爾:是一場讀者主導的對話。讀者闡釋文本,文本卻不可能回答。最有趣的閱讀形式之一是小組閱讀。一個人閱讀時,讀者可能會深入地沉浸在文本之中,與自己對話。但如果讀者與好友或在小組中與衆人就所讀內容進行交流,可能會看到文本的另一種面貌。擁有才智的小組成員,可以豐富文本。

西格林德·蓋澤爾:並非所有文本都可以用不同的方式解讀。淺顯的作品止於字面,所有讀者只看到同一本書。

阿爾維託·曼古埃爾:長久以來,我一直在尋找傑出文學和蹩腳文學的定義,但現在我覺得這樣的標籤過於簡單。我所認爲的蹩腳的文學,是我無法進入的文學。就像覆蓋着冰層的湖面:表面光滑,人可以在表面滑行,但如果冰層塌陷,滑冰者就會落水淹死。傑出的文學提供了孔洞或空缺:讀者可以在某處有所發現,又或者可以在某處藏身。

偉大還是平庸,我可能無法區分,但我覺得,文本是爲讀者留出提問空間,還是已經說出了所有答案,這兩者是不同的。

西格林德·蓋澤爾:說出所有答案的文本里,已經沒有創造性閱讀的餘地。

阿爾維託·曼古埃爾:曾有一位多倫多的教師給了我如下建議。寫作時,想象有個矮人坐在你肩上,它問:“爲什麼對我講述這些?爲什麼告訴我早餐喫了一片吐司,喝了兩杯咖啡?”這些只有你的母親會感興趣,她也可能僅僅對此感興趣。

西格林德·蓋澤爾:作品在字面上交代一切,這是對讀者的不信任。

阿爾維託·曼古埃爾:可以說是既不信任讀者,也不信任自己的寫作媒介。熟悉語言的人都懂得,語言的多義性足以延展生髮,如同一個發酵麪糰。只要我們有手藝,只需靜靜等待,多種意義就會像花朵一樣綻放。如果我描寫了謀殺的每一個細節,就像卡爾·奧韋·克瑙斯高那樣,您雖然感到震撼或愉悅,但這種感覺並非產生自您的內在,而是寫作者以自己的感受淹沒了讀者。

邁克爾·哈內克導演的電影《愛》是我所看過的最感人的電影之一。電影有這樣一個鏡頭,伊莎貝拉·於佩爾所扮演的角色,獨自站在離世父母的家中——父親在殺死母親後自殺。伊莎貝拉問哈內克:“我應該如何反應?”哈內克說:“什麼也不做,什麼也不感受,只是站在那裏。”觀衆可以感受到情緒,因爲演員什麼也沒做。

西格林德·蓋澤爾:情緒,或在書頁上,或在讀者的腦海裏產生。

阿爾維託·曼古埃爾:如果讓情緒在讀者的腦海裏產生,當然是更好的寫作。寫作必須能夠提供言外之意。