解讀2025諾獎作家克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛:追尋東方文明,追問破碎時代

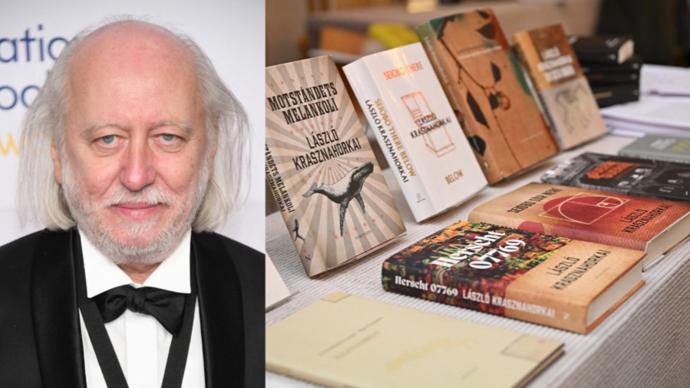

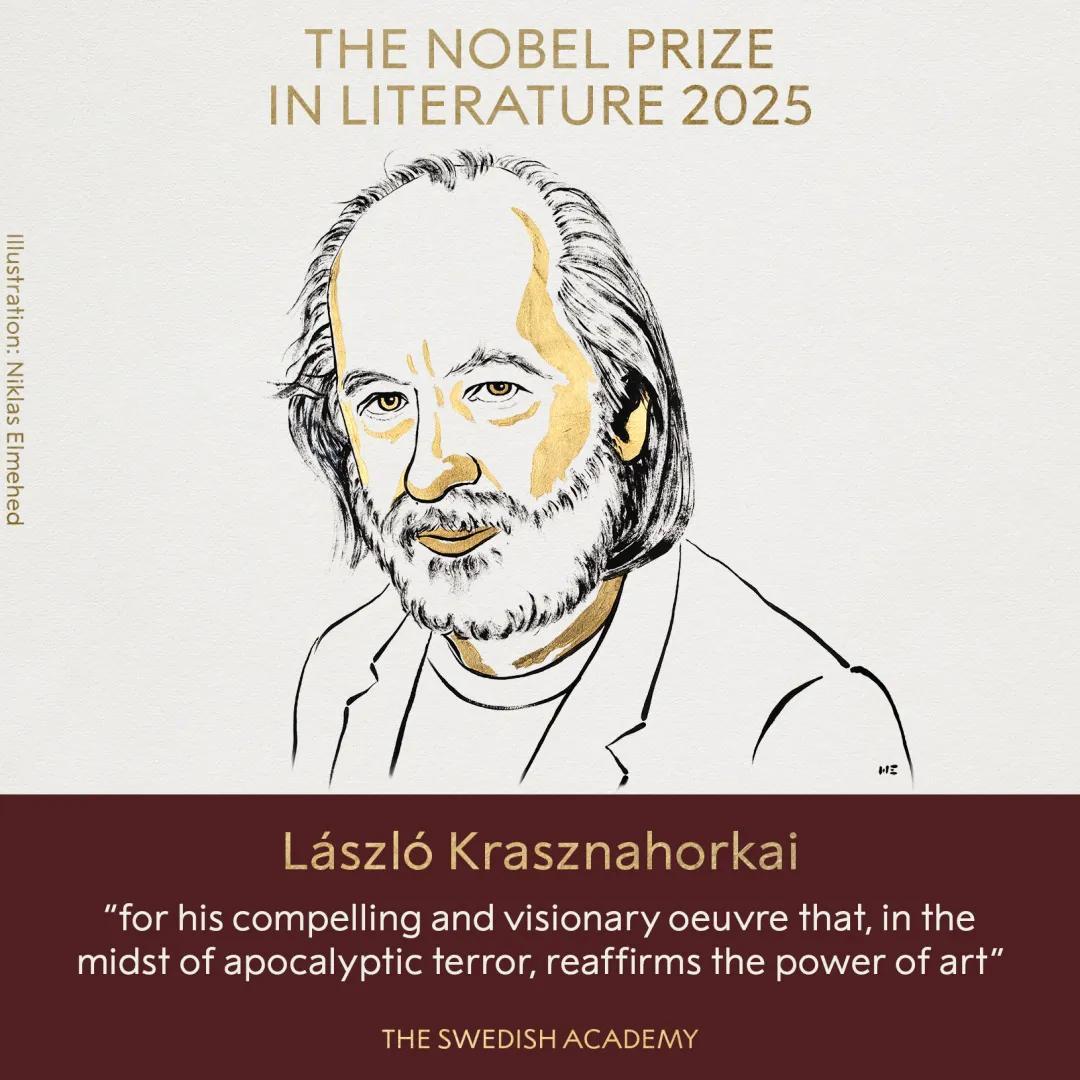

據諾貝爾獎官網最新發布消息,2025年諾貝爾文學獎由匈牙利作家克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛(László Krasznahorkai)摘得,獲獎理由:“他那震撼人心、富有遠見的創作,在災難與恐懼的時代,重申了藝術的力量。”(“for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.”)

諾貝爾獎委員會主席安德斯·奧爾森表示:“克拉斯諾霍爾卡伊是一位偉大的史詩作家,他的創作風格貫穿了從卡夫卡到托馬斯·伯恩哈德的中歐傳統,其特點是荒誕和怪誕。”他形容克拉斯諾霍爾卡伊的散文“已經發展到……流暢的語法,長句、曲折的句子沒有句號,這已經成爲他的標誌”。

學者蘇珊·桑塔格稱這位作家是“匈牙利當代啓示錄大師”,而作家WG·塞巴爾德則稱讚他視野的普世性。克拉斯諾霍爾卡伊的作品僅有少數被翻譯成英文。文學評論家詹姆斯·伍德曾寫道,他的書“像稀有貨幣一樣被廣泛傳播”。

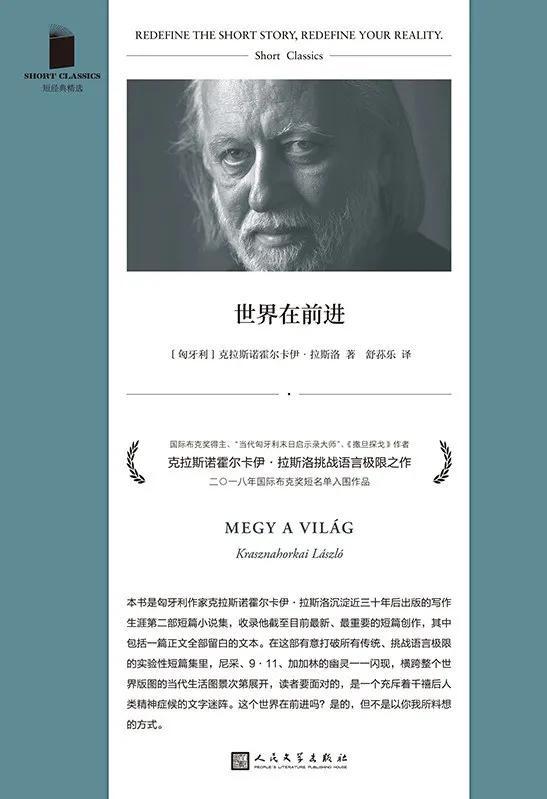

他的中譯作品有譯林出版社於2017年出版的長篇小說《撒旦探戈》,浙江文藝出版社於2023年推出的中短篇小說集《仁慈的關係》、長篇小說《反抗的憂鬱》,以及99讀書人於今年9月新推出的短篇小說集《世界在前進》。據悉,譯林社還將推出他的作品《溫克海姆男爵返鄉》。

試圖從歷屆諾貝爾獎得主名單或博彩公司的賠率榜中尋找獲獎答案或許是愚蠢之舉,但依然可以找尋某些蛛絲馬跡,過去十年來,瑞典皇家學院實際上一直非常謹慎地追求性別平等,自2015年以來,共有五位男性和五位女性獲獎者,該院一直以最穩妥的方式,通過男女作者輪流獲獎來實現這一目標。而2024年韓江獲獎之後,這意味着今天又輪到男性獲獎了。

該學院從不諱言,它更看重雄心勃勃、晦澀難懂的詩化作品,而非通俗小說。今年,這個答案就落在了匈牙利作家克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛身上。

克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛出生於匈牙利南部小城久洛市,他的父親是一位律師,母親是在社會福利系統任職,這樣一個家庭既有法律與規則的影子,也有政府系統下普通人的日常。這樣的背景對歐洲作家而言並不罕見,但對一個將來寫出複雜長句與荒蕪世界景觀的創作者,這卻是必要的文化根基。

克拉斯諾霍爾卡伊少年時期的匈牙利,是一個既壓抑又充滿矛盾的地方。他後來到賽格德大學學習法律。法律在這裏,並非單純的職業選擇,而是一種與權力、結構、規則的關係的早期訓練。法律教育教人細緻,教人看文本,也讓人習慣於制度之外的差異與隱喻。

後來,他還學習匈牙利語言與文學,在布達佩斯的大學完成相關學業。寫作與文學批評成爲他思考世界的方式,文本成爲他逃逸日常制度控制的一種可能性。

從1980年代中期開始,他的眼界逐漸拓展——不僅僅侷限於匈牙利,也走向東亞特別是中國、日本等地。這些旅行與駐留逐漸滲透到他的作品中,讓他的視野帶上了地理的陌生、文化的外來感,以及對“文明”與“荒野”的邊界敏銳的關注。

他的第一部重要小說是《撒旦探戈》(Sátántangó,1985)。在這部小說裏,他以一個荒廢、歸屬感淡薄的鄉村社區爲舞臺,塑造了一種時間與空間都似乎趨向停滯與崩裂的景象。人在其中既是支離破碎的個體,也像被牽引的幽靈。社會秩序、信仰、人與人的信任關係都破碎。其後,《反抗的憂鬱》(The Melancholy of Resistance,1989)將他的風格和主題推得更深、更廣:在一個看似小鎮的地方,一個致命的馬戲團帶來一具死鯨,引發恐慌與變形——人與集體的恐懼、理性的邊緣狀態、信仰與暴力之間的幽暗張力。

新世紀前後的世界旅行拓寬了他的寫作風格和美學視野,克拉斯諾霍爾卡伊的旅行經歷與對東方文化風景的體驗成爲了新的寫作素材,他曾激動表示,“我被震驚了,那是和我生活過的全然不同的世界。我看到古舊文明的傷痕,也感受到了歐洲人與中國人的不同,中國歷史是延續的,而且中國人能感受到延綿不斷。”於是,他頻繁地來到東方旅行並進行創作,《蒙古的樊籠》(The Prisoner of Urga,1992)源自他在蒙古的經歷;《蒼穹下的荒廢與哀愁》(Ruin and Sorrow Beneath the Heavens,2003)則涉及他的中國之旅。語言風格逐漸帶有一種被拉長的節奏,一種近乎儀式性的結構與意識流般的內省。觀念上,他似乎越來越關注個體在制度與歷史之外的存在狀態,以及人類文明在面對時間、荒野、未知和不可控力量時的脆弱性。

到了2008年,他更將自己對東方文化的理解孕育出了一部艱澀深奧的作品《下面的西王母》(Seiobo There Below,2008),小說由17個章節(故事/片段)組成,每個章節都用斐波那契數列編號,從1開始一直到2584。這些章節巧妙地將中國道家故事、佛教元素、日本能劇等融合一體,藝術和儀式往往追求美的恆久,但他在書中經常強調這些體驗、工藝存在的脆弱性與消逝性。而用斐波那契數列爲章節編號不僅是一個形式上的特色,也象徵秩序與自然、數學與美在小說裏的交織。每一個故事像是在用某種螺旋式推進,讓讀者感受到一種漸進的累積與對美的更深追問。

克拉斯諾霍爾卡伊以“漂泊”的姿態在世界各地遊走,但他始終堅持以匈牙利語進行寫作,因爲母語有着一份“脆弱的本質”。在最近的作品如《溫克海姆男爵返鄉》(Baron Wenckheim’s Homecoming,2019)中,他進一步描繪了流亡、歸屬與時間的交錯。主人公從別國逃離,身負債務,試圖回到故鄉,卻發現故鄉與故鄉印象之間有着深不可測的距離。文學觀念在這裏似乎已經不單是社會與制度的批評,而是對家鄉、身份、記憶在流離中的重新定義,他暗示了文明存在的裂隙難以彌合,也暗示了希望與悲憫依然存在於世間。

如果說克拉斯諾霍爾卡伊是文字的建築師,那麼他的電影合作者貝拉·塔爾幾乎可以看作是他視覺思想的同伴。兩人合作始於《撒旦探戈》的電影版,這部電影長達七小時,是黑白影像對時間與空間的極端拉伸。文字在小說中被拉長、被堆疊,影像在電影中被拉長、被延伸——光影中的長鏡頭與文字中的長句產生共振。

電影海報

這種合作不是簡單的翻拍小說,克拉斯諾霍爾卡伊在電影劇本里以及劇本之外與塔爾保持密切合作,參與鏡頭語言、節奏、光線與空間的設計。電影讓他的文字具象化——荒蕪的鄉村、破敗的公共空間、暴雨風雪中的人物、時代廢墟。這些在小說中是隱喻或氛圍,在電影中成爲視覺與聽覺的經驗。觀衆被迫忍耐長鏡頭,就像讀者忍受句子的一氣呵成,呼吸與停頓、節奏與沉默共同參與體驗。影像、聲音、光影與語言在此交織。文學與電影彼此映照,他的作品中有“電影氣質”,他的電影世界裏也有“文學的重量”。

克拉斯諾霍爾卡伊在國際文壇上的地位是一個緩慢而漸進的發現,他並不是在一夜之間爆紅的作家,而是在多個文化圈、翻譯羣體、電影界與學術界之中被逐漸體認。2015年,他獲得國際布克獎,評委會稱讚他的作品具有“令人驚異的句子”,句子之長之複雜,其語調從莊嚴到荒誕,再到探索性的疏離與絕望。他在匈牙利國內也獲得了最高榮譽——科蘇特獎,這是匈牙利文學與文化界最重要的國家性獎勵之一。

本報畫像(郭天容 繪)

在近年寫作裏,克拉斯諾霍爾卡伊表示自己的思考並未遠離當下,在一次七十歲生日的訪談中他說道:“我們已經進入了一個時代,嚴肅文化正在消失,不是它被威脅,而是它不能適應市場法則、無法售賣,被稱爲無用的文化,已經從地圖上消失。”

這句話表明他觀察到,文化的商業化、娛樂工業的擴延、媒介碎片化正剝奪人們耐心與深度文化交流的空間。他的書寫方式——長句、慢節奏、荒原感——似乎是對這種文化加速與淺表化的一種抵抗。他沒有給出簡單的道德說教,但他設定了一個立場:在“末日”般的景況中(無論是心理的、社會的還是環境的),藝術不僅是見證,也是一種堅持。

今年諾獎授予他,對匈牙利文學,對翻譯文學,以及對當代追求文字深度與光影意象的作者而言,更是一種確認,或者說是一種責任。他的文學聲音確實是當代文學中少數能夠使讀者在混亂與焦慮中停下來、深呼吸、傾聽世界的聲音。而這樣的文學聲音,在當下時代,更應承擔起新的見證與表達。