文匯·觀衆席|含着眼淚微笑吧,這是來自巴伐利亞的人性之光

作爲歐洲歌劇傳統的核心殿堂之一,巴伐利亞國家歌劇院在國際舞臺上始終保持着頂尖水準,但氣質卻不同於大都會的張揚,總是帶有一種獨特的巴伐利亞人的謙遜與剋制,同時又不失幽默。其歌劇製作以深厚的德奧傳統爲根基,卻不滿足於博物館式的再現,觀衆在現場能夠感受到一種難以言喻的張弛。這種既植根傳統、又面向當代的雙重氣質,使巴伐利亞國家歌劇院的演出始終散發着一種經得起時間檢驗的魅力。

巴伐利亞國家歌劇院與維也納國家歌劇院相似,採取的是“一套班底、兩塊牌子”的體制——演出歌劇時稱爲“巴伐利亞國家歌劇院”;而在舉行交響音樂會時,則以“巴伐利亞國家管弦樂團”之名登場。

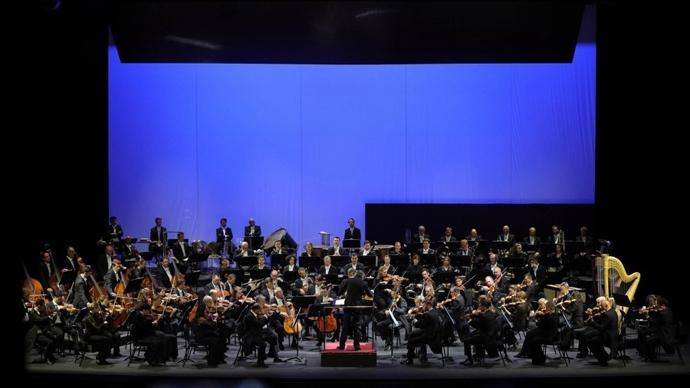

巴伐利亞國家歌劇院此次訪華,無疑具有里程碑式的意義。他們爲上海觀衆呈現的兩部經典歌劇——10 月1 日的瓦格納《漂泊的荷蘭人》與10 月2 日的威爾第《奧賽羅》——均贏得了極大的成功。而在10 月3日的交響音樂會中,樂團更以精湛的演繹展現了自身悠久的歷史傳承與深厚的藝術底蘊。

音樂會上半場演出的莫扎特的兩部交響曲均完成於歷史上隸屬於巴伐利亞的薩爾茨堡,其中《G小調第25 號交響曲》(K.183)尤爲令人難忘:第一樂章洶湧的狂飆風格令人立即想到電影《莫扎特》的片頭,這似乎已經是莫扎特人生之寫照。這一樂章展開部開始三次模進之後出現的新主題令人窒息,之後雙簧管獨奏與絃樂的對話悲天憫人。第二樂章婉轉低迴的歌唱性與第一樂章的戲劇性形成鮮明對照。在巴伐利亞國家管弦樂團的演繹中,這種對比被塑造得格外清晰而動人:他們的音響精緻、剔透,彷彿每個聲部都鑲嵌在晶瑩的質感中;而戲劇性的轉折與矛盾衝突又被拿捏得恰到好處,不流於誇飾。即便在最激烈的時刻,樂團依然保持着古典的矜持與端雅,使音樂在激情與剋制之間呈現出一種罕見的平衡與高貴。那一刻,所謂“含着眼淚的微笑”便不再只是比喻,而是化爲現場鮮活的體驗。

《蒂爾的惡作劇》彷彿被理查·施特勞斯施下了魔法。開篇圓號演奏的蒂爾主題,始終是圓號演奏家的試金石。巴伐利亞國家管弦樂團的圓號手們亦未能完全逃脫這“魔咒”,出現了細微的偏差——正如1944年施特勞斯本人指揮維也納愛樂的排練錄像中,同樣難免失準。然而瑕不掩瑜,樂曲真正的開場白來自小提琴組,他們清澈而靈動的音色令人耳目一新,這種鮮活的質感唯有在現場方能體會。指揮尤諾夫斯基別具匠心,將最強烈的高潮留在蒂爾受審之前,而在表現他對權威的蔑視時卻刻意收斂——甚至一度放下指揮棒,以免樂隊激情過度。理查的作品層次繁複、難以駕馭,但在這場演繹中,巴伐利亞國家管弦樂團卻展現出細膩而清晰的層次感,使狂放與精緻並存。

自《玫瑰騎士組曲》響起,我的臨響體驗便被記憶深處的克萊伯所俘獲。他那份無可替代的指揮氣質彷彿在樂聲間浮現,使我幾乎忘記了時間的流動。隨後的兩首加演曲目——小約翰·施特勞斯的《蝙蝠序曲》和《雷電波爾卡》——更將我的思緒引向往昔:1979年,他與巴伐利亞國家歌劇院合作的《玫瑰騎士》,以及1987年的《蝙蝠》,早已成爲歌劇史上的豐碑。那是屬於克萊伯與巴伐利亞國家歌劇院的黃金時刻,也是一代樂迷心中的永恆典範。今夜的演繹,讓未曾親歷其現場的人們,彷彿在瞬間觸及那段傳奇的餘暉。

餘暉也在《玫瑰騎士組曲》中閃耀。這部猶如電影畫面般的樂曲,給了我們如哲性人生般的情感體驗。元帥夫人爲了成全年輕的奧克塔維和蘇菲而默默退場,這段小提琴的獨奏呼應了本場音樂會中蒂爾之死,當然還有《堂吉訶德》中老騎士之死,更令人想到理查寫於1948年5 月6日的藝術歌曲《在晚霞中》(選自《最後的四首歌》)的唱詞:“哦,多麼遼闊而寂靜的安寧!血紅的黃昏這麼深沉,我們如此厭倦流浪,這難道意味着死亡的降臨?”這是理查的天鵝之歌。

老魔法師理查·施特勞斯卻以圓舞曲告訴我們:人生的歡樂何其珍貴,而這種歡樂並非輕佻的喧鬧,而是歷經磨難與滄桑後所煥發的感恩與喜悅。金色的餘暉灑落在音樂之上,也照耀着人性的歡欣。尤諾夫斯基似乎捕捉到了這種哲思背後的縱情,他讓樂隊盡情釋放,一幅幅圓舞曲的畫面隨之在聽衆眼前次第展開。理查用圓舞曲向他的前輩、“圓舞曲之王”小約翰·施特勞斯致敬;而尤諾夫斯基與巴伐利亞國家管弦樂團,則借圓舞曲向這座歷史悠久的歌劇院以及偉大的巴伐利亞音樂傳統獻上他們的禮讚。(作者爲上海音樂學院教授)