文明之鏡與人性迷宮:世博文學的敘事藝術

去年夏天,世博基金會約稿,讓我寫一點關於上海世博會的個人記憶。上海成功申博後,作爲世博會官方紀錄片的主創,有幾年的時間,我都沉浸在世博歷史文獻與影像中,但真的回溯起來,卻也只能三言兩語。時隔一年,《世博與我:親歷者談那些日子那些事(第二輯)》出版,正如編者所言:上海世博會是生動雋永的中國融入世界的故事,而探尋世博記憶,亦是爲世博精神添磚加瓦的行動。

《世博與我:親歷者談那些日子那些事(第二輯)》,周漢民 主編,上海交通大學出版社2025年出版

“一切始於世博會”,作爲人類文明最盛大的慶典之一,自1851年的倫敦水晶宮伊始,世博會便承載着對未來萬花筒般的無限憧憬。2025年大阪世博會即將落幕,而中國上海世博會的輝煌也已沉澱整整15年。較少爲人留意的是,世博會因其極致的濃縮性與戲劇張力,成爲文學創作的絕佳舞臺。它不僅是故事背景,其本身即是隱喻。埃裏克·拉森的《白城惡魔》、愛德華多·門多薩的《奇蹟之城》和E.L.多克託羅的《世界博覽會》,這三部文學作品分別以三次世博會爲軸心,將宏大的歷史敘事與幽微的人性探索完美融合,鑄就了當代文學領域的獨特篇章。

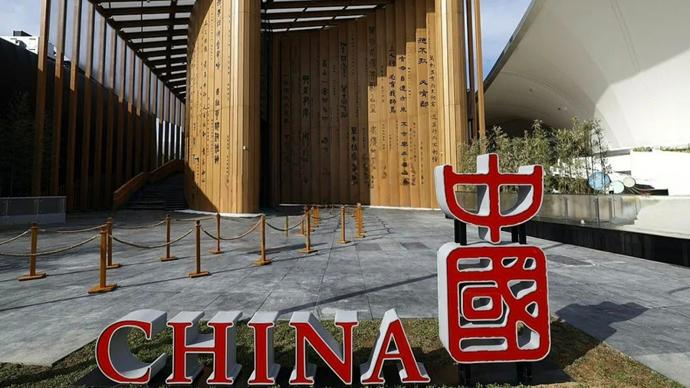

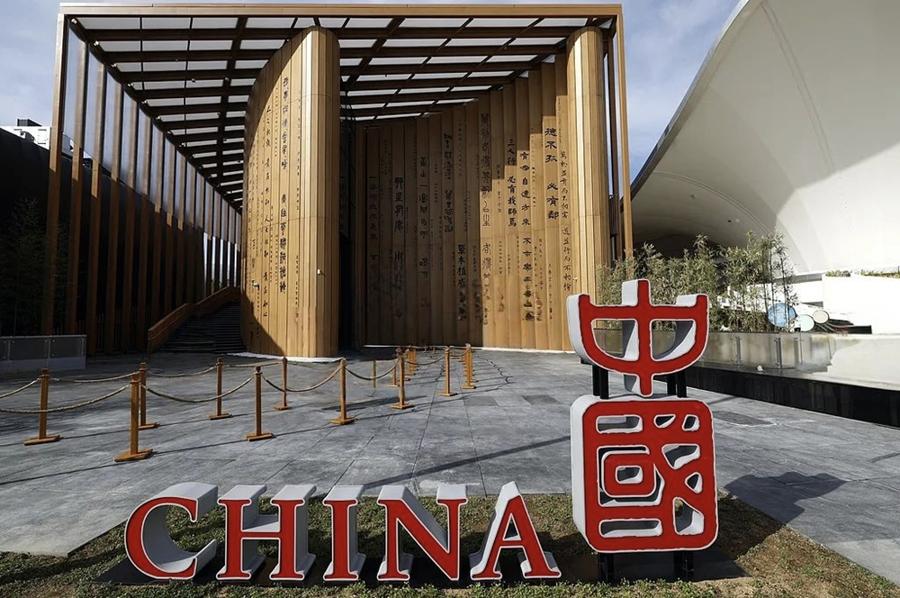

2025年大阪世博會中國館

光明與黑暗的極致對照

美國作家德萊塞在小說《嘉莉妹妹》中,將女主人公嘉莉乘火車離開家鄉到芝加哥的年份定爲1889年,這時的芝加哥,一座從大火廢墟中重生的城市,正處於關鍵轉折。《白城惡魔》開篇這樣寫道:“在一天中有上千列火車駛入或駛離芝加哥,其中不少乘客都是年輕的單身女性。她們以前連城市的模樣都沒見過,此時卻期望能在芝加哥這座世界上最殘酷的城市之一紮根。”1893年芝加哥世博會,“白城”的誕生是美國鍍金時代雄心壯志的頂峯。新古典主義的白色建築羣、特斯拉的交流電、首次亮相的摩天輪與口香糖,共同編織了一個關於秩序、光明與進步的烏托邦神話。

埃裏克·拉森在書寫這一歷史時,採用了極其高超的“非虛構小說”技巧,全書基於詳實的歷史檔案、信件、報道和法庭記錄,所有人物、事件和對話皆有據可考。我初讀此書的中譯本是在2008年,爲中國臺北一家出版公司印行,書後所附註釋達30餘頁,可謂“事事有來歷”,但其敘事手法卻完全借鑑了小說的精髓,充滿了懸念、節奏感和心理張力。

拉森最核心的技巧是並行雙線敘事,一條線緊緊圍繞建築師丹尼爾·伯納姆,以近乎英雄史詩的筆調,描繪他如何克服時間緊迫、同伴逝世、自然災難等重重困難,以非凡的魄力和組織能力,將“白城”從藍圖變爲現實。這條線索的敘事節奏是緊張的、向上的、創造性的,讀者彷彿親歷一場與時間賽跑的偉大戰役。

《白城惡魔》,[美]埃裏克·拉森 著,徐佳雨 譯,南海出版公司2019年出版

另一條線則冷峻地追蹤連環殺手H.H.霍姆斯的行動,細緻描繪他如何利用世博會帶來的客流,建造其恐怖的“謀殺城堡”,並以迷人的外表騙取受害者信任,實施駭人聽聞的罪行。這條線索的節奏是陰鬱的、向下的、毀滅性的,如同一步步逼近的無底深淵。

作家的高明之處在於,他並非簡單交替講述兩個故事,而是通過精妙的剪輯和並置,讓這兩條線產生強烈的互文和對位關係。例如,在描寫伯納姆爲解決建築承重問題而焦頭爛額時,下一章轉而敘述霍姆斯正在爲其酷刑室安裝特殊的煤氣管道。這種並置產生了驚人的戲劇性反諷:讀者知曉全部真相,而當時的芝加哥市民則沉浸在世博的狂歡中,對近在咫尺的邪惡一無所知。

世博會歷史顯示,1893年夏季開幕的芝加哥世博會,是一屆包括了藝術、製造業、商業、園藝、礦業和海洋產業的盛會。古典世博會階段,展示各類科技發明是其重要內容,從電燈、電話到電影、汽車,現代文明的演進也是人類智慧新的花朵。因此,“白城”與“謀殺城堡”並非兩個獨立的故事,而是構成了一個巨大的隱喻:人類對理性與秩序的極致追求,與其內在的非理性與混亂的黑暗深淵,乃是一體兩面,正如作者所說:“這是一個關於善與惡、光與暗、白城與黑城之間無可避免的鬥爭的故事。”《白城惡魔》成功地將一段歷史事實提升到了哲學叩問的高度,讓世博會的光芒照見了人性中最深的陰影。

2010年,上海世博會舉辦的那一年,人民文學出版社引進了《白城惡魔》簡體字版,但似乎未受太多讀者關注。世博會被視爲城市蛻變的催化劑,亦是觀察時代精神的透鏡,不過許多事情,要多年以後方能看得清楚,而能夠擔當這一使命的,往往是文學與藝術。

全景式社會漫畫

到過巴塞羅那的讀者,應該對位於蒙錐克山下著名的西班牙廣場不陌生,這是爲1929年世界博覽會修建的,廣場上的“魔幻噴泉”則更是遊客的打卡地。說來遺憾,我兩度造訪,都錯過了噴泉表演時間,聊以自慰的,是讀過西班牙作家愛德華多·門多薩的《奇蹟之城》,對世博會之於巴塞羅那的意義有所領悟。

1929年巴塞羅那世博會的核心在於城市本身的現代化轉型。史家稱:“這個城市以後就不一樣了”(M.J.摩根)。一定程度上說,巴塞羅那這座城市如今在國際舞臺上的美譽與這屆世博會密切相關,正如門多薩所言,巴塞羅那人從此變得更具世界性,更加高雅,同時,也更爲野心勃勃和冷酷。

作爲小說家的門多薩懷揣歷史學家的野心,《奇蹟之城》的故事貫穿了1888年和1929年在巴塞羅那舉辦的兩屆世界博覽會,從鄉村少年奧諾弗雷隻身進城闖蕩,到最終變成一個用金錢“可以買下世界上整個整個的國家”的超級富豪,時間跨度達41年。

《奇蹟之城》,[西班牙]愛德華多·門多薩 著,顧文波 譯,人民文學出版社2008年出版

《奇蹟之城》選擇了源自西班牙文學傳統的“流浪漢小說”結構,並將其升級爲一幅全景式社會漫畫。小說沒有傳統意義上的單一主人公,而是塑造了數十個來自社會各階層的角色:野心勃勃的商人、天真倒黴的藝術家、誇誇其談的知識分子、革命的工人、精明的妓女、神祕的罪犯、迂腐的政客……門多薩讓敘事鏡頭在這些人物之間快速切換、遊走,如同一個靈活的攝影機,捕捉巴塞羅那社會生活的方方面面。這種羣像描寫技巧使得“城市”本身成爲了真正的主角。世博會是驅動所有人物行動的“引力中心”,每個人都被這股巨大的浪潮所吸引、裹挾,試圖抓住機遇,改變命運。作品因此呈現出一種喧囂、混亂、生機勃勃的質感,完美復現了當時的社會氛圍。

《奇蹟之城》呈現出史詩般的全景敘事,門多薩曾說,這部書是小說化了的歷史:“我寫這部作品的目的是要復活巴塞羅那近代歷史上發生的某些事件,而我復活這些事件更多的是以集體回憶爲基礎,而不是靠那些忠實的歷史資料。我就是通過這一個一個的事件和一些重要人物復原當年這座城市的發展過程和原貌。”儘管如此,我這個世博會歷史的深度沉迷者還是饒有興味地閱讀着小說中那些對巴塞羅那世博會歷史現場與細節的描述,它們與作家對人物慾望和窘境的誇張、詼諧甚至荒誕的描寫互爲鏡像。小說並未如《白城惡魔》那樣羅列出相關文獻,但我相信他在創作過程中一定查閱了大量史料,當然作品更植根於包括作家自己在內的城市人的集體記憶。門多薩用他獨特的技巧有效地傳達了一個核心觀點:城市的現代化絕非僅僅是建築的落成和設施的更新,它更是一場全社會性的、從經濟結構到人心觀念的劇烈震盪和重組。世博會的光鮮舞臺背後,是無數卑微生命的奔波、算計、夢想與幻滅。滾滾紅塵中,最終揭幕的是人性的博覽會。

個人記憶與時代洪流的交織

在上海世博會舉辦前,中文互聯網上有關世博會的資料少得可憐,這不奇怪,因爲世博會對中國而言還是一個遙遠的夢想。當其時也,我爲紀錄片撰稿,首先需要從個人閱讀經驗中尋找它的蛛絲馬跡,拼湊出古老的國度與它的關聯。這些彌足珍貴的記載,有官方的,也有民間的,但都很簡略。當搜尋的範圍擴大之後,各類材料紛至沓來,這其中就包括了上世紀80年代問世的美國作家E.L.多克託羅的小說《世界博覽會》。

與《白城惡魔》《奇蹟之城》兩書的“宏大敘事”不同,這本書是多克託羅的半自傳體作品,以豐富的細節記錄了他童年的經歷,尤其是親歷1939-1940年紐約世博會的前前後後,充滿溫情與驚奇。

這屆世博會橫亙於大蕭條的尾聲與二戰爆發的臨界點,主題爲“明日世界”,充滿了對科技烏托邦的樂觀嚮往,如通用汽車的“未來世界”、電視機和機器人的首次亮相等,但這一切都籠罩在現實世界的巨大不確定性之中。多克託羅的《世界博覽會》在處理這一宏大背景時,選擇了截然不同的敘事策略,通過紐約布朗克斯區九歲男孩埃德加·阿爾茨楚勒敏感而好奇的眼睛,去觀察、聆聽和感受那個時代。世博會的景象與男孩的家庭糾紛、成長困惑、城市生活交織在一起。

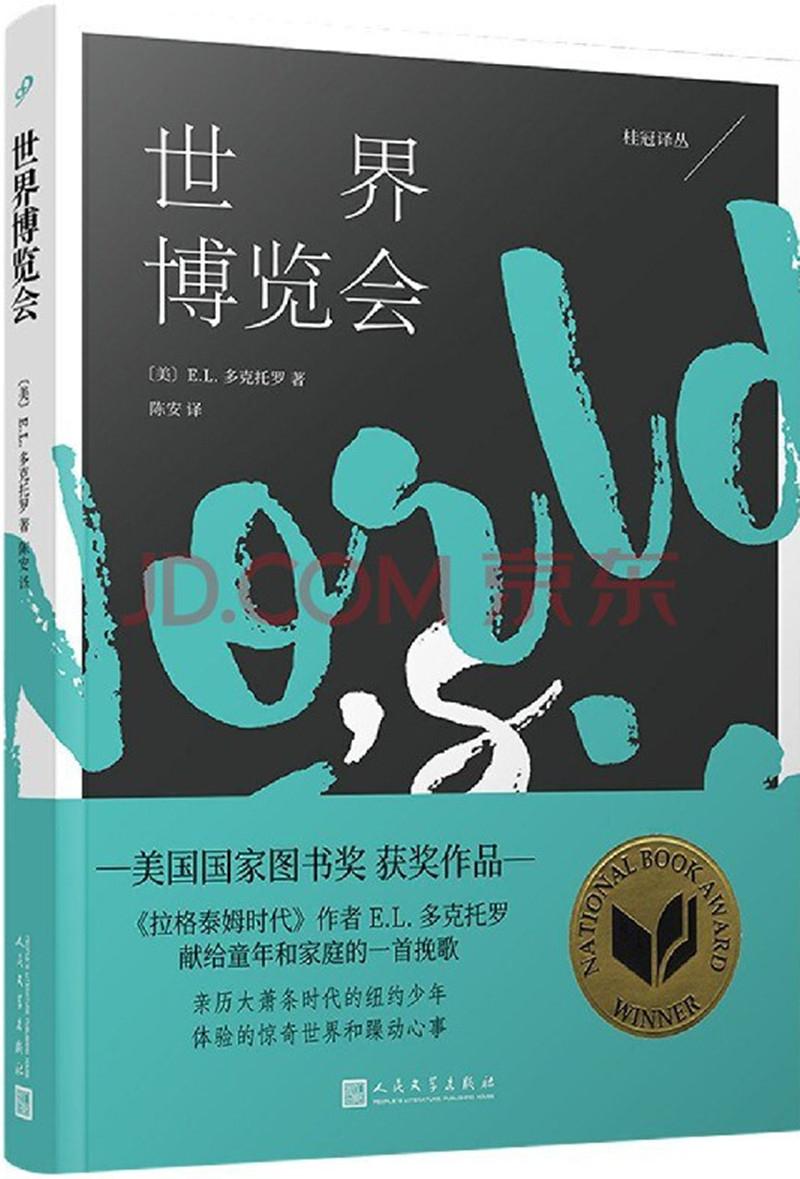

《世界博覽會》 [美]E.L.多克託羅 著,陳 安 譯,人民文學出版社2021年出版

多克託羅曾經介紹此書的創作過程,說寫到三分之一時才確定了書名,讀者閱讀時會發現,當紐約世博會在書中出現,已經是後三分之一了。作品在埃德加對日常生活事件的敘述中,穿插着其母親羅茲、哥哥唐納德、姑媽弗朗西斯等以第一人稱直接向讀者講述他們版本的故事,但偉大的作家常常有那麼一點兒信馬由繮,在情節不知不覺的推移中,“去看世界博覽會”這一他成長經歷中的片段成爲唯一的敘事目的,直至結尾,彷彿是一個人親歷世博會的口述史,但卻又是小說的敘事。

埃德加前後兩次看世博會,第一次是女孩梅格的母親(她在展館水箱裏與章魚表演)帶去的,另一次是和爸爸媽媽去的,因爲他在世博會“典型美國男孩”的徵文中獲了獎,組委會邀請免費遊玩。小說細緻描寫了世博會給他帶來的衝擊:“未來”的承諾,一個遙遠而神奇的夢。兒童視角過濾掉了宏大的政治經濟分析,卻無比真實地捕捉了一個孩子內心的情感波瀾和對世界的初步認知,成功還原了歷史的質感與溫度,讓讀者感受到的,不是一個冷冰冰的“時代”,而是普通人活生生的“生活”。

世博會不僅是全球文明的盛宴,更是一個文學舞臺。作爲一個真實存在但又不同於日常世界的“異質空間”,它臨時建成,眼花繚亂,結束後又迅速消失或轉型,這種短暫性與永恆追求的悖論,極富哲學和文學意味。“植根於想象和集體記憶的文學創作,也給城市添彩”(愛德華多·門多薩)。

在中國,上海世博會作爲公共歷史事件,也被分解、吸收、重組進無數個體的私人記憶之中。一次世博會的歷史,在不同人的記憶中也有着不同的面貌,一個詞彙、一張海報、一幢建築,碎片化的、感官化的印象,氣味和聲音、好奇與想象……將世博會從歷史事件轉化爲富有生命力的文學意象,或許我們終會看到,就如男孩埃德加描述梅格母親那樣意味深長:“我能看見那溼發在世博會的燈光裏閃亮。”