她像一朵雲,過完“唯藝術與人生不可分”的一生

“16歲開始演員生活,閱讀就時常伴隨我,也會時常寫寫。”1947年,黃宗英在《文匯報》上連載發表《寒窗走筆》,這是拍完自己首部電影《追》後她對自己表演路途中思考的記錄。這也恰是她藝術人生的剪影:閱讀與寫作是她一生的陪伴,而因着藝術,她依舊在“主場”。

2025年是我國著名錶演藝術家、作家黃宗英的百年誕辰。9月26日,上海文藝會堂內,由上海市文聯、上海市作協和上影集團聯合主辦的黃宗英百年誕辰紀念座談會在此舉行。

黃宗英以話劇《甜姐兒》初綻鋒芒,隨後在銀幕上塑造了《烏鴉與麻雀》中的餘小瑛、《家》裏的梅表姐等經典角色;轉戰文壇後,她以《特別的姑娘》《大雁情》《小木屋》等報告文學作品記錄時代變遷,並撰寫大量劇本、散文。

爲何來自不同領域的專家圍坐才能幾近完整描述黃宗英的一生?上海市文聯副主席、上海影協主席鄭大聖說,演話劇、演電影、寫文章、寫報告文學、拍紀錄片。她是一位現代性的創作者、藝術家,在今天叫作“跨界藝術家”。以她的好奇心、勇氣,在不斷探求探險,所以她藝術創作的軌跡如此斑斕,她最勇敢地示範了什麼叫“在自己的身上克服時代”。

黃宗英百年誕辰紀念座談會現場。(主辦方供圖)

“一進戲,覺得我是真的活着”

強烈的青春氣息,一口字正腔圓的普通話,黃宗英是因話劇《甜姐兒》一炮而紅走上電影銀幕的。上世紀四十年代的上海,正是中國電影的半壁江山,黃宗英參加了中共地下黨領導的崑崙影業公司,自此拍攝了《麗人行》《烏鴉與麻雀》《雞鳴早看天》《喜迎春》等一批進步影片,她的戲被業內人士成爲“少而精”,每一個角色的演繹都有其獨特滋味。

電影《麗人行》劇照。

從富家小姐、潑辣情婦、軍官太太、教師職員到黨的地下工作者,黃宗英演繹的角色跨度極大。在電影《烏鴉與麻雀》中,黃宗英塑造了1948年解放前夕國民黨軍官的情人餘小瑛,既有欺詐上海住民、爲虎作倀的兇惡,亦有嫵媚,表現得複雜又精巧,上海市文聯原副主席、上海影協原主席任仲倫認爲,“她通過輕浮與兇蠻的交替演繹,讓這個市井角色充滿人性的複雜”。上海藝術研究中心副研究員談潔提及,“她的表演充滿了真實感和層次感。正如學者饒曙光所說的——讓人在回味中感受到表演尤其是人物塑造的‘言有盡而意無窮’。因爲她的表演紮根生活、關注現實、追求進步,因而避免了當年熒幕表演的‘同質化’‘臉譜化’現象。”

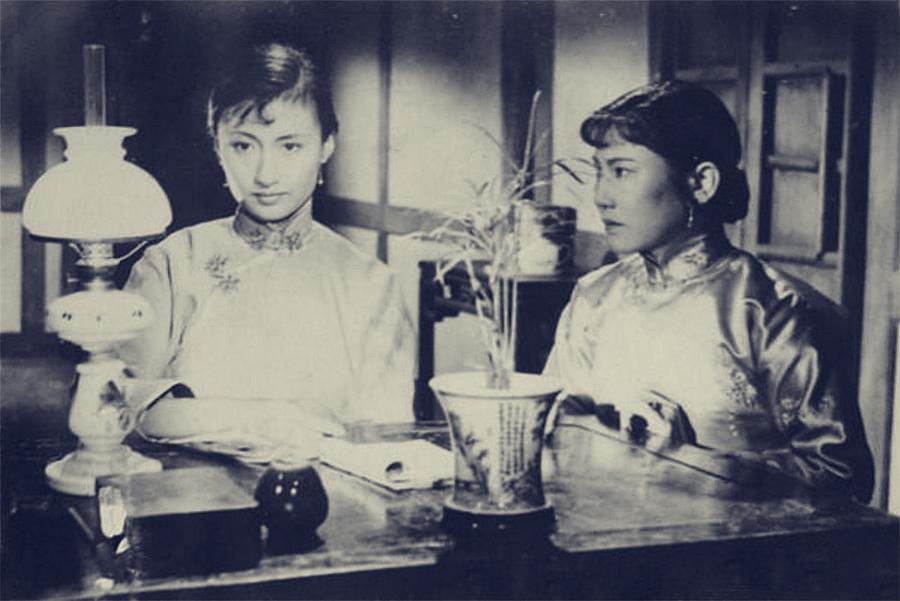

電影《烏鴉與麻雀》劇照。

演員演戲,先理解角色,把表演放在後面,黃宗英的“梅表姐”亦是影壇經典。電影《家》改編自巴金的同名小說,黃宗英眼中“梅表姐”得是幸福的,她越洋溢着幸福,觀衆才能體味出角色受封建壓迫而悲慘的命運。因此,“別人的梅表姐,是苦相‘愁梅’,我不想這樣演,我要演圓臉圓眼睛、扎着雙髻的梅,這樣才顯得幸福。”

電影《家》劇照。

上影演員劇團團長佟瑞欣曾在2018年去拜訪黃宗英,他發現,在那個陽光暖融融的小房間裏,儘管她可能在95歲的時候淡忘了很多事情,但是梅這個角色在她的心裏烙印極深。“我請宗英老師,爲在巴金故居舉行的‘致敬巴金先生誦讀’寫幾個字,她就寫下了‘我從梅身上學到了很多的東西’,這句話也正是她1956年在拍攝《家》的過程當中,創作筆記中的最後一句話。”

黃宗英曾寫下,“一進戲,覺得我是真的活着。”而她對藝術如此熱忱的原因,大概可以用2019年她爲上海上影演員劇團所立趙丹雕像題寫的一句話概括“藝術家要給人以真、以美、以幸福”,這是趙丹的話,亦是黃宗英的心聲。佟瑞欣提及,“宗英老師不但本人演藝精湛、精益求精,更以精深、敏銳的藝術直覺當了劇團很多演員的‘伯樂’。據劇團前輩宏霞老師說,她的出道就是宗英老師推薦的。海燕老師也說,她的寫作是宗英老師教的。因爲宗英老師,中國的影壇和文壇都多了一份溫暖和灑脫。”

在文學裏走向“前方”

無論是拍電影還是寫作,黃宗英總有一種癡迷。上世紀五十年代,黃宗英從影壇轉入文壇,既然要做這份工作,她就要時時刻刻琢磨如何寫作。1954年,她的第一部電影劇本《平凡的事業》誕生了。很快,在六十年代全國報告文學的熱潮下,黃宗英也投入到轟轟烈烈的社會現實中,創作了《特別的姑娘》《小丫扛大旗》《大雁情》《八面來風》《星》《小木屋》等作品。

黃宗英將報告文學視爲“前方文學”,正如同濟大學電影研究所所長楊曉林所言,“好文章是用腳寫出來的”。上世紀六十年代,1962年北京高中畢業生侯雋自願放棄考大學,去天津寶坻縣竇家橋村插隊落戶,黃宗英爲了寫她的故事,騎着自行車帶上面粉和油,與侯雋同喫同住,寫下報告文學《特別的姑娘》發表於人民日報。“我從不採訪,都是想我能爲他做一點兒什麼。”黃宗英曾說,反正我只把我看到的、聽到的、感受到的“切、炒、烹、炸”力求原色原味“端”出來。我沒“讀食譜”混混沌沌變成個報告文學家了。

侯雋在農村的家門口。

晚年的黃宗英經常“以病房爲家”,在她病房的書堆旁總放着一張六寸黑白照片,那是她1982年10月第一次進西藏拍攝的:雪山裏被風吹起飛揚的亂髮,記錄着她不斷介入與探索社會的勇氣。黃宗英在她的創作生涯中,走進陝西山溝,登上青藏雪原,上海市作協黨組書記、專職副主席馬文運認爲,“在《大雁情》中,她爲一位飽受爭議的女科學家吶喊。在《小木屋》中,她深情記錄了一位女科學家對高原生態事業的執着堅守……她用自己的筆守護真理,傳遞善意、呼喚理解,彰顯了文學關懷現實、推動進步的強大力量。”

黃宗英的創作軌跡如此斑斕,正如她曾在《文匯報》寫下的文字:“在廣袤的版圖內外,藝術家豈是過客?在時間的溪流狂濤中,藝術家恰似載卵的魚兒迎浪弋行。”在這次研討會上,上海視協副主席曹可凡說,“她說自己是屬雲的人。她的一生就像一朵雲,從一座城市跑到另外一座城市,從一個職業做到另外一個職業,從一個家到另外一個家,似乎是漂泊不定,但是她有這樣的能力和魅力,無論身在何處,她都能夠落地生根,開花結果。”