麥家:有時,我又覺得自己並不配當作家

作爲一個寫作者,我經常不理解自己,有時我覺得自己天生是個作家,因爲我童年是那麼不幸——海明威說不幸的童年是作家最好的訓練,我有童子功,心中有淤泥要疏浚,寫作是我的命,也是渡我的槳。

有時,我又覺得自己並不配當作家,因爲我寫一本書是那麼難,總是殫精竭慮,顛來倒去推敲、修改,又不免胎死腹中:這樣的懲罰像季節一樣更替不止。

兩種感受像死對頭,從不悔改,不時曉行夜宿,神出鬼沒,搞得我時常灰頭土臉,厭倦厭世,懷疑人生。但人生懷疑也得過,就這樣我過了青年、壯年,過了花甲之年,寫了一堆作品,有所謂的“諜戰三部曲”(《解密》《暗算》《風聲》),也有《人生海海》《人間信》等這樣的“故鄉曲”。

據說,作家水平越高,就越不喜歡談論自己寫的東西。其實與水平高低並無干係,又有誰願意談呢?如實說,寫一本書已經十難九苦的,事後還要對它進行拆解,導遊一樣深入淺出地講解、說明,刨根問底,去僞存真,照亮各個暗道角落,且結果極可能喫力不討好——誰願意呢?

我今此願意了,一二三四五,如實道來,不作保留,實誠得很。得虧他們推波助瀾:×、王德威、何平、季進、季亞婭、姜廣平、駱以軍等七人(以姓氏筆畫排序),他們直接參與了本書的敘事運動,接力賽跑一樣,合力把我推送到終點。換言之,他們和我一樣是此書作者:在此也許是說者更貼切。無論是說者還是作者,我們均以傳播的方式在認同或反對某些觀念和秩序。

這種小說只有我能寫,

我恰好在似有似無中

姜廣平:《解密》的開頭,有那麼點先鋒文學的色彩。你在寫作過程中,有沒有受到過先鋒文學的影響呢?

麥家:先鋒文學是中國當代所有作家上過的課,有一句話一度很響亮:現代派像一條瘋狗,追得我們滿街亂跑。奔跑中,我們留下了速度,卻使文學丟失了許多常規的品質,比如故事。

姜廣平:你是(20 世紀)60 年代生人,對那些個跟我們年齡差不多的先鋒作家,你如何評價?

麥家:馬原最領風騷,格非的味道最正,蘇童最讓我迷戀,餘華最成功,莫言最讓我受益。他們曾經都是我喜歡的作家,有的現在還是。

姜廣平:看完這本書,我覺得,《解密》其實也是一部密碼。表面上,你讓讀者看到的是一部小說,一部揭祕某條祕密戰線的小說,然而,又實在不能這樣讀。就像嚴實所講的,一個平庸者,會將它看成是一個祕密戰線,也就是701的祕史,但對於一個職業文學讀者來說其實並不是,它仍然是在寫人,寫人的命運,寫人的命運的無法把握與不可知。

麥家:用現在的話說,容金珍似乎是個患有自閉症的天才,他一方面超強,另一方面超弱。這是天才的一種,也是我鍾情的那種天才。什麼叫天才?西瓜藤上長出碩大無比的西瓜不是天才,西瓜藤上結出了個南瓜或者冬瓜纔是天才:他很特別,荒唐地特別,荒唐的程度不可言喻——這也許就是你所謂的那種黑暗的感覺。我一向認爲,天才更接近生活本質,我經常說,是天才創造了歷史,一個比爾·蓋茨改變了全世界人的生活方式,他是“個人”,不是人民羣衆。但天才是人民羣衆創造的,小天才是萬里挑一的“那個”,大天才又是小天才中萬里挑一的“那個”。一根西瓜藤上結出個南瓜的可能性幾乎爲零,但一億根西瓜藤上結出個南瓜的可能被無限地放大了。爲什麼我們華人總是不乏天才誕生?因爲華人的數量驚人。

姜廣平:既然說到無法破解,那就帶有更多的偶然性。似乎在偶然性面前,人永遠是弱智的或者是無能的。就像容金珍,必然遭遇特務是一種常識,然而,命運卻讓他遭遇了一個小偷。這可能也是這本書想傳達的一種命運的隱喻吧。

麥家:都說我是博爾赫斯的徒子徒孫,那麼我就裝得得像一點吧。博爾赫斯說過一句話:所謂偶然,只不過是我們對複雜的命運機器的無知罷了。

姜廣平:《解密》無疑也想在文化上做一番努力的。譬如容黎黎的家族史、N大學的歷史等。不管這種文化其實是多麼地子虛烏有。然而,這種虛構的文化,卻又必須與我們的某種歷史語境契合。

麥家:這種“文化”是虛構的,但不是“子虛烏有”。在中國近代史上,閉關的國門被堅船利炮轟開後,像容黎黎這樣學貫中西的學者多的是,只不過這些人在將近百年的戰亂和紛爭中少有完善的:他們開花,很少結果,這是近代中國的最大悲哀。

……

姜廣平:這部小說,實在是一篇殫精竭慮的作品,各個細節之間的榫接,可能就讓你費了不少心。層層推進之外,又層出不窮地翻新。而且,在細節之中,蘊含着常人難以想象的推理空間。如果沒有你借嚴實之口從旁細說,這一細節恐怕就是疏漏。

麥家:謝謝誇獎。

姜廣平:很難想象,你這樣的作品用了你什麼樣的心力。有一個作家在與我對話時說,實在不願再提及他創作某一部長篇小說的事,是因爲,自己怕被再拖進當時那種情境之中。然而,在這裏,我仍然想問一句,據你所說,《解密》耗了你十年的時間,你是如何遭遇這樣的題材的?或者說,你爲什麼選擇了這樣的題材?絕不是空穴來風吧。

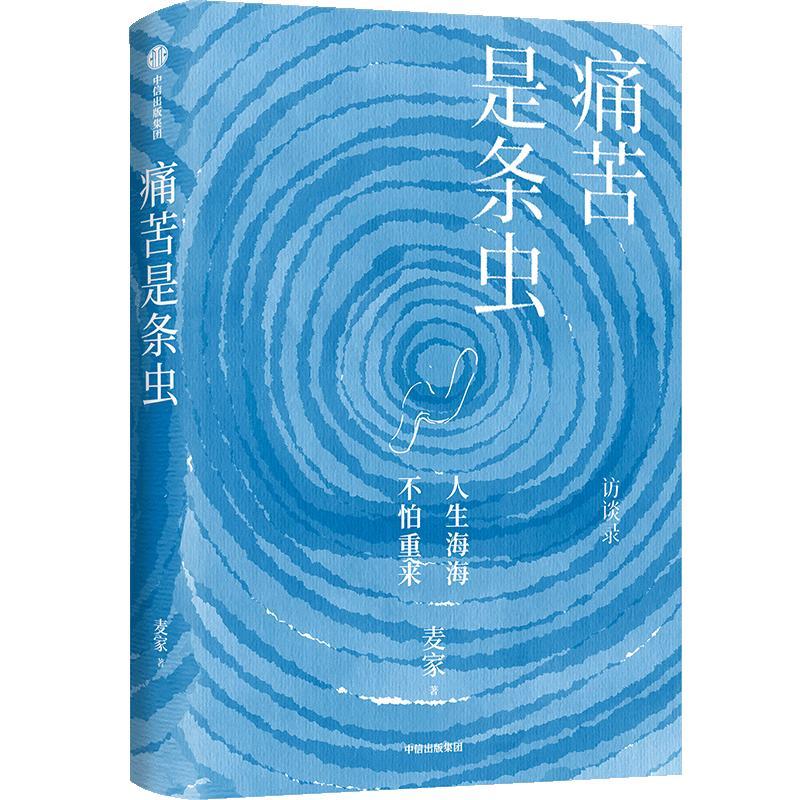

麥家:你給了我逃避的理由。說真的,就像你說的那位作家一樣,我真不想回顧那個寫作過程。快樂是長翅膀的,有一天會飛走,痛苦是條蟲,會鑽到內部深處躲起來——看上去不存在,其實還在,最好別去翻動它。不過我想,我寫這些人是我命運的一部分,我不敢說我的小說有多麼地好,但可以說,這種小說只有我能寫,你沒有一點類似的經歷,沒有一些機緣巧合,沒門!經歷太深了也不行,麻痹了,同化了,見怪不怪了。我恰好在似有似無中。這不是可以設計的,是可遇不可求。

麥家理想谷

真實感的缺失

是我們的小說失去讀者的頭號毛病

季亞婭:我納悶的是,這兩個“系列”(“小人物”系列)完全風馬牛不相及,甚至是對立的:一個在天上,關乎的盡是一些天才的人性、故事;一個在地下,說的都是一些平民瑣事。它們怎麼會出自你一人之手?

麥家:寫作就是談情說愛,你可能只愛一種人,也可能愛兩種完全不同的人,我大概就是後一種人吧。當然這有點嬉戲,不是正面回答問題。其實你說它們對立,我是不大認同的,我認爲它們本質上,暗地裏,是統一的,都是在訴述一個主題:瑣碎的日常生活(體制)對人的摧殘,哪怕是天才也難逃這個巨大的、隱蔽的陷阱。說到底,我筆下的那些天才、英雄最終都毀滅於“日常”。日常就像時間一樣遮天蔽日,天衣無縫,無堅不摧,無所不包,包括人世間最深淵的罪惡和最永恆的殺傷力,正如水滴石穿,其實最是一種殘忍。

季亞婭:有人說,日常治你,是無爲而治,天網恢恢,疏而不漏。

麥家:是這樣的。所以,你無路可逃,哪怕你是獨佔鰲頭的天才、英雄,是孫悟空,一個筋斗能翻十萬八千里,也逃不出如來的佛掌。

……

季亞婭:人與人之間爲什麼會出現這種不信任的狀態?

麥家:這種不信任說白了就是人性惡的一面被打開了。從前,我們個人是沒有權利、沒有聲音的,我們的慾望也是沒地位的。那時候我們都很窮,不過是爲生計而活,我們只剩下一個生的權利。但現在的人,慾望被打開後,滿足慾望成了他的權利。但人的慾望是無法滿足的,越滿足慾望越大。慾望大了,膨脹了,加上現在社會競爭激烈,他難免要偷雞摸狗,不走正道,不擇手段,毫無顧忌。

世風就是這麼日積月累地敗壞,一日不如一日,人與人之間互相傾軋,互相暗算,並且不以爲恥,反以爲榮。這個時候,他人就是地獄,陌生人就是敵人,因爲彼此不信任啊,害怕啊。同時,面對自己的利益、慾望,現在的人深信這是他的權利,他活着就是來得到他想要的東西。比如前面說到的那個人,三塊錢其實和他的生計一點關係都沒有,可對他來說是一個符號,一個權利的符號,他覺得應該得到,失去是他的恥辱。他不知道,或者說不在乎,人和人之間除了這種得失關係之外,還有互相信任和體諒這樣一種道義道德上的需求。

季亞婭:你覺得文學可以改變這種狀況嗎?

麥家:文學沒有這麼高的功能,但是文學有一個基本的功能,是軟化人心。可惜現在人不愛看文學作品,這是個問題,需要我們來解決。我個人認爲,讀者越來越不愛小說,責任該讓我們作家來承擔,是我們的小說太無趣、太生硬,也是太粗糙、太沒有教養,連最基本層面的東西——真實性——都不能做到。

舉個例子,現在電視上有的故事,本來是非常能軟化人心的素材,因爲它很真實。可是你看拍成電視劇,怎麼看都是假的,結果本來已經被素材本身深深感動的人,看了電視劇後悔了,反而破壞了他原來的感覺。這就很糟糕了。文藝作品本來是要把“假的”變成“真的”,你現在反而把真的變成了假的。關鍵這不是個別現象,而是通病。真實感的缺失是我們的小說失去讀者的頭號毛病。其次是趣味太寡淡,深刻,重大,思想,都沒有錯,但首先你記住,我們寫的是小說,不是紅頭文件、教育材料。我不相信一個人讀小說是帶着我要在作品中得到人性滋養這種願望去讀的,更多的時候他就是爲了獵奇,要滿足好奇心,要消遣,要打發無聊。然後在消遣的過程中,他才進入另一個過程,被震撼,被溫暖,被軟化。

我們不是常說,寓教於樂,所有藝術都有一定層面的遊戲功能,人們親近藝術可能正因它有這功能。所以,我經常對自己說,應該要有文學理想,但首先要尊重讀者,讀者不理你,什麼都無從談起。文學的功能也好,價值也罷,最後都是要通過讀者來實現的,不是一個孤立的文本、一個直接的道理。