“魔術師”託賓:女人們的聲音如美妙歌劇,男人卻沉悶無聊

愛爾蘭作家託賓上一次來上海,是在2015年的冬天。許多讀者仍然記得他在江南潮溼多雨的寒夜裏上寫作課的模樣,他戴着一幅奇特的、能從框架中間拆分的眼鏡,透過鏡片,眼神嚴肅且專注。一別十年,時間在他身上留下清晰的痕跡,偶爾流露的疲倦讓他看起來更嚴肅了,但他仍然戴着招牌的可拆分眼鏡,依然健談且幽默。有文學教授開玩笑地質問他:“你眼裏沒有幸福美滿的生活,這是不是小說家的惡劣本性?”他一本正經地回答:“不。我不是壞人。”而自己忍不住先笑開。他談論愛爾蘭文學傳統中至關重要的“哥特基因”,談論“被砸開的窗戶”和“窗外出現的面孔”時,故意作出駭人的神態,像極了哥特小說裏詭異的魔術師們。

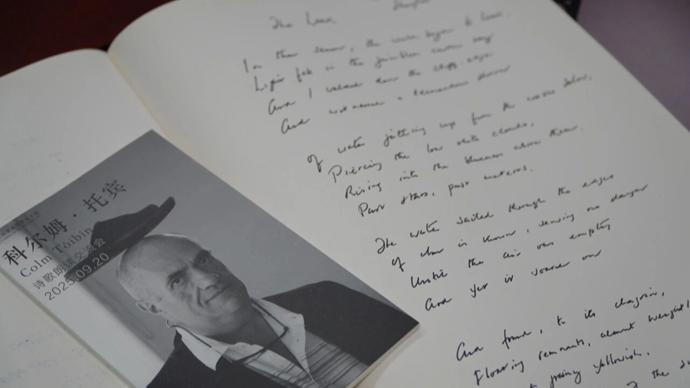

在某種意義上,託賓的確是“魔術師”,他掌握着在這個時代用文學吸引普通人的“魔術”。到上海的第二天,他在YOUNG劇場分享長篇小說《布魯克林》和《長島》的創作心得,當晚800張票售罄。在近千人的大劇場裏度過“文學之夜”,託賓給此刻的中國嚴肅文學出版注入樂觀的信心:“自從我在2009年第一次來到中國,見證了新一代的讀者、出版人、文學編輯和評論家成長起來,我的作品和他們相遇時,這羣人在20多歲的年紀,現在,他們30歲、40歲了,他們仍然在這裏,小說家能遇到的最好的事就是看到讀者們一直還在。在歐美,人們熱衷於談論中國的經濟發展和悠久歷史,而我看到這裏在開放環境中的文藝復興。”

小說家反覆的逃離和迴歸

託賓給新作《長島》寫了一個驚心動魄的開篇:人到中年的艾麗絲和意大利婆家在長島定居多年,一個陌生的愛爾蘭男人突然出現,告知他的妻子和她的丈夫偷情並即將生有一子,她接着發現,丈夫的大家族已經默認將撫養這個私生子,唯獨瞞着她。後續的每一步發展是反戲劇和反高潮的,沒有火爆的家庭倫理劇情,艾麗絲重返愛爾蘭東南沿海的故鄉小鎮,在那裏等待她的是彆扭的老母親,沒有更好的愛人和更好的愛情,她的青梅竹馬在單身多年以後正準備和她少女時代的閨蜜結婚。隔着20年的時間,她來回於大西洋兩岸,身在兩邊皆是客。

一個內心獨立的個體遊走於兩個相距甚遠的世界——從《布魯克林》到《長島》,艾麗絲從青年到中年持續的“自由而遊移”的狀態,像極了託賓的寫作在兩極之間搖擺。回顧過去十年,《諾拉·韋伯斯特》是他用足40年積攢勇氣、寫給母親的書,這是他遲遲不敢面對的“身邊的世界”;緊接着他轉向古希臘悲劇,從阿伽門農殺女、克呂泰涅斯特拉殺夫、俄瑞斯忒斯殺母的循環家族悲劇中改寫出《名門》;經過《魔術師》回顧德國作家托馬斯·曼所經歷的新舊世界,他寫起他曾聲稱的“最不屑一顧的續集”,《長島》讓艾麗絲和他一起重返陰鬱多雨的海邊鎮子。

歷數他的小說,託賓如頑童般狡黠地說出:“每次我寫完一個故事,就想遠遠地離開那個世界,隨着我在另一個世界裏完成新一趟小說的歷險,我又想逃離那個地方了。我也是一個在出走和迴歸之間反覆的人。”順着時間軸回溯更早的時候,他寫作《黑水燈塔船》:“那是一個愛爾蘭家庭在一星期裏的故事,多雨的天氣,閉鎖的環境,糟糕的食物,一屋子心懷怨恨且試圖互相控制的家人……寫完的那瞬間我下定決心,這輩子不會再寫愛爾蘭可悲的普通人。”爲了寫一部有陽光、有大人物和輝煌傳奇的小說,他開始寫他的文學偶像亨利·詹姆斯,然而寫完《大師》,他想:“我沒認識過這樣的富豪貴族,自己也不是有錢人,沒有經歷過奢華的、波西米亞藝術家的旅居生活,我不願意再想象這個浮華的階層。”

小說家寫着矛盾的生活和兩難的角色們,他也一次次地違背自己暗中的諾言,反覆在“不願重新碰觸的題材”中找到他執着書寫的主題。他在《布魯克林》《諾拉·韋伯斯特》和《長島》的交集中創造“恩尼斯科西宇宙”,諾拉和艾麗絲的身上帶着他的母親、姨母和姑母們的影子,他用虛構的方式召回他從童年時沉迷的“房子裏的女人們宛如交響樂的聲音”,召回“逝去的一代人和她們的生活”。

他被埃斯庫羅斯的悲劇三部曲《俄瑞斯忒亞》吸引,留意到在這個充斥着權謀和死亡的血腥故事裏,沒有人注意到喪父的兒子去了哪裏,他從古希臘悲劇中寫出一個現代主義的孤兒,“與無家可歸的失落感相伴”——這是他的自白。

至於托馬斯·曼,託賓勇敢地承認這是他觀察自己的一面鏡子。“我在曼的人生故事裏看到太多我熟悉的事物。呂貝克是德國北方的港口小城,那裏有着和恩尼斯科西相似的小鎮生態,所有人認識所有人,是每個人保守着祕密但實際毫無祕密可言的人情社會。我們都有實幹、嚴肅的父親和喜歡做夢的、文藝的母親。曼的父親在他十多歲時去世,從此家道中落,他在青春期嚐到一切盡失的滋味。我明白這種感受,因爲我在12歲失去父親。”

託賓並非簡單地把自己代入曼的角色,畢竟他沒有經歷極度富裕的童年,也沒有遵照世俗要求地結婚成家並生養一堆孩子。他以小說家的自信說出:“回憶和想象是作家的原料,虛構意味着不必對記憶或歷史負責,而只需關注小說家的主題。”他的主題是一個軟弱的人怎樣在險惡的環境中堅韌地選擇勇敢。曼一輩子是老派人,第一次世界大戰爆發時,他是保皇黨,魏瑪德國劇烈變革時,他是保持距離的保守派,而這樣溫和、膽怯的人,在德國政治空氣急轉直下、集體默認邪惡政權時,逆着潮流一次次堅定地選擇不沉默。“在1915年,在德國談論民主是時髦的,曼沒有加入其中。然而在1925年、1930年和1935年,在越來越危險、直到面臨死亡威脅的環境中,他拒絕沉默,始終勇敢地站在理性、人性和文明的一邊。”

曼的一生從猶豫、飄搖的認知走向清朗,紮根在光明輝耀處,託賓在《魔術師》的結尾,以讓人動容的筆觸寫出藝術家在痛苦盡頭尋到的不屈的美。暮年的曼坐在故鄉的咖啡館裏,想起童年反覆聆聽的故事:年輕的巴赫步行跋涉到呂貝克,他未來的妻子安娜·瑪格麗塔的父親、管風琴師布克斯特胡德告訴這個眼中閃光的後輩,“成爲偉大作曲家的祕密”就是“美”。這個結尾強有力地隱喻了曼的人生故事,然而,託賓會微笑着告訴讀者:“巴赫的確長途步行到呂貝克,但他和布克斯特胡德的故事、以及曼念念不忘這個故事,其實是我編的。”

寫下“不被歷史記錄的祕密”

在託賓寫作《魔術師》的過程以及這本小說出版後,他所在的世界接二連三地發生“沒人預料到的劇變”,一如在托馬斯·曼的後半生,他和他身邊的人們沒有預見到德國、歐洲和整個世界災難性的變化。託賓平靜地面對來自全世界讀者的闡釋:“我不能阻止讀者把這本小說當作現實隱喻或歷史平行的寓言,但這不是我追求的。”

他談到托馬斯·曼的代表作《魔山》,男主角初入阿爾卑斯山中的療養院時,他以爲自己只會度過三個星期,然而當他最終從山中離開,已經七年過去。曼在1922年開始寫作《魔山》,於1929年獲諾貝爾文學獎,1939年,德國出兵波蘭,第二次世界大戰結束於1945年,這場戰爭的時間和《魔山》的男主角沉淪於山中的時間幾乎是重合的,以至於在戰後,《魔山》被當作先見之明的寓言。託賓通過虛構寫作反駁“讓小說家充當政治預言家”,他以曼的妻子卡提婭的視角評述“丈夫把自己閉鎖在德國夢裏並寫着一本天書”,接着以曼的口吻評價這部作品的藝術追求在於:“讓時間的流逝戲劇化,或者讓時間如同小說角色那樣放慢腳步”,“這部書紮根於最私密的念想,也只在私密領域能茁壯成長。”

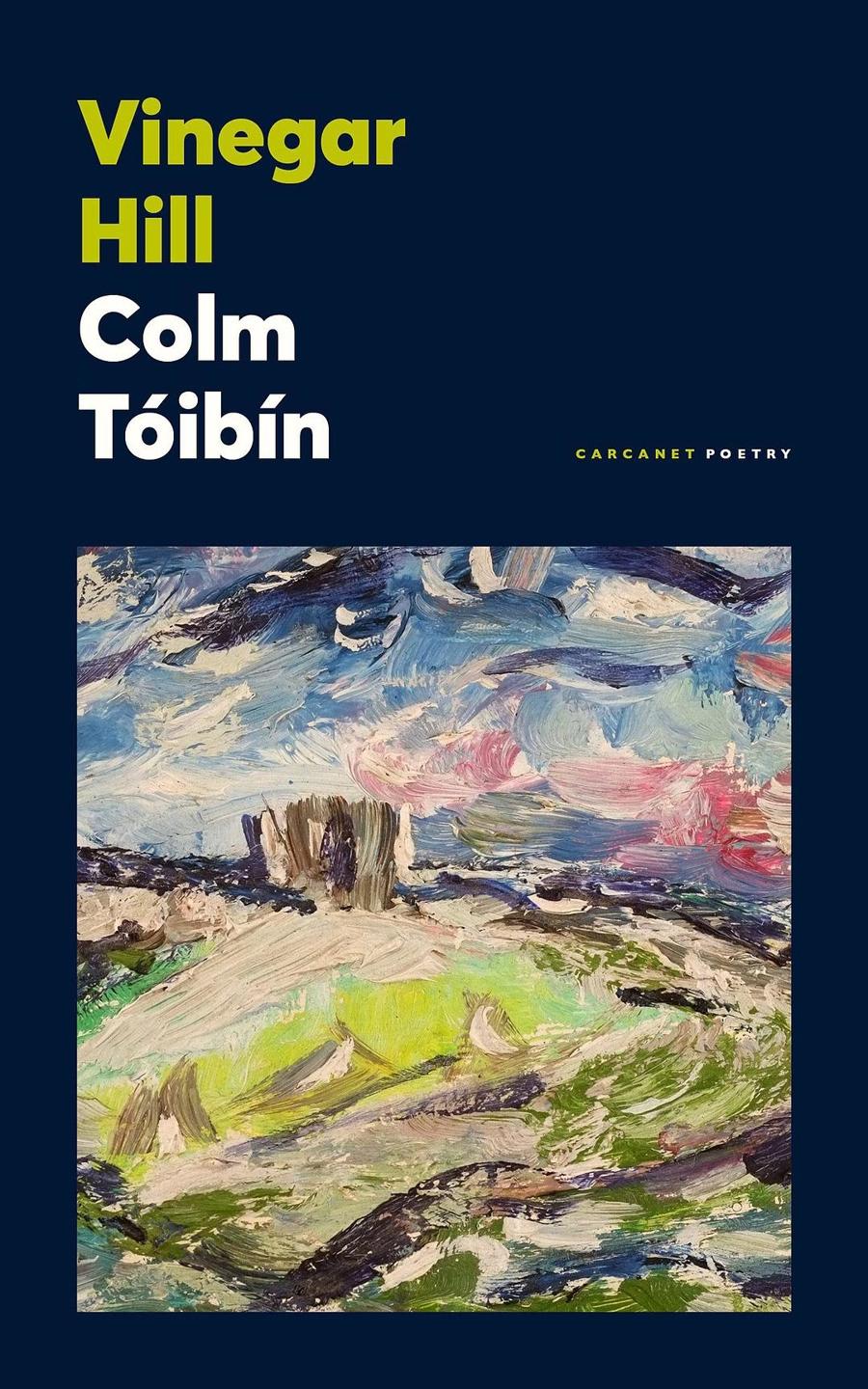

託賓藉助托馬斯·曼的身份,表達着自己的文學信念。他的詩集起名《醋山》,這是他的老家小鎮能看到的一座山丘,也是愛爾蘭起義軍在1798年兵敗之地。託賓渴望用詩歌的方式讓這座山和充滿爭議的歷史定義鬆綁,迴歸普通人的視角和感知。詩集的愛爾蘭版出版時,他特意選擇母親畫的醋山風景畫作爲封面,這呼應着他在《魔術師》裏寫下的“在私密領域的茁壯成長”。

《布魯克林》的愛爾蘭裔姑娘被意大利裔家庭娶回家,這源於託賓少年時在葬禮中聽到的八卦,其實有着“大時代”的背景——戰後的意大利裔美國人追求“同化”,在同爲移民的社羣中,娶回能講英語且信仰天主教的愛爾蘭姑娘,被視爲意大利裔融合主流社會的選擇。說到這段,託賓又一次剋制不住他的冷幽默:“我母親和姨母們對時代趨勢一無所知,否則她們當年一定飛奔到紐約,等着意大利裔的帥小夥來追求。”他關心的恰恰是這羣不瞭解世界大勢、不曾主動積極參與歷史進程、在實際生活中幾乎不被給予機會的女性。

託賓形容愛爾蘭移民是一羣“不合羣的人”,到哪裏都會形成相對封閉的自己人社區。但這僅對男性成立。“如果艾麗絲是個男人,他到了紐約,也許會通過‘愛爾蘭幫’去做警察,下班後去愛爾蘭人聚集的酒吧,週末和老鄉一起看球賽。但她是個年輕姑娘,這些大門對她是關閉的。女人的世界被侷限在家門裏,她們的智慧是門後的祕密,那裏是她們的主場。”他敏感地觀察到,那些“從未出走的女性”在竈臺邊有隱祕的覺醒和成長——

“我的母親、姨媽和姑媽們,她們和諾拉、和艾麗絲一樣,從未走上街頭參與女性主義運動,她們沒有讀過任何女性主義的著作,但是,她們在和鍋碗瓢盆打交道的過程中,逐漸意識到要爲自己發聲、爲自己做決定,她們某一天坐在餐桌邊下定決心,要讓女兒和兒子一樣接受教育。她們不會對外人訴說這個過程是怎樣的,而我就是那個在廚房和客廳裏默默觀察的人,我要寫這些不被歷史記錄的祕密。”

託賓寫《魔術師》,他繞開在歷史記載中有跡可循的事件;他寫《長島》,迴避對錯分明的廉價倫理劇,他聲稱這些不值得小說家浪費筆墨。“某人在某天做了件大事,某人在某天做了件好事,這是個持續做大事、做好事的好人……諸如此類是無聊的佈道。而小說追求‘房間裏的幻覺’,作者在人物的私生活中發現他們不公開的一面。”無論寫鄉村小鎮的衆生相,還是寫羣星閃耀的文化圈,託賓的筆觸總是製造出混沌又斑斕的光譜。

托馬斯·曼在日記裏流露與他體面生活截然相反的狂野想象,託賓更進一步,以隔岸觀火的冷靜,想象曼逃離慕尼黑而落下日記時,他擔憂這將是納粹摧毀他的利器,深陷於恐懼、焦慮和痛苦的情感折磨。他想象曼和夫人冷靜反諷地討論他們的大女兒“積極排練卡巴萊抗議劇,但巡演時絕不和演員們一起坐二等車廂,她從骨子裏就不是社會主義者。”他想象英國作家奧登和伊舍伍德在普林斯頓的曼家接受《生活》雜誌採訪時,在記者鏡頭看不見的地方,激進叛逆、正在上升期的文壇新生代怎樣粗魯地暗諷“保守主義的老一輩”。以及,他想象曼的二兒子悲痛地回憶翻越比利牛斯山、逃出歐洲的不堪經歷,回憶被視爲“左翼作家旗手”的伯父海因裏希·曼如何把妻子拋棄在法國淪陷區,指責父母帶着“老歐洲”的階層偏見蔑視曾是陪酒女郎的嬸嬸,這個善良樂天的底層女子是他們這個體面家庭內部被霸凌的“羊脂球”。

託賓是沉迷於暗中觀察的發現者。他寫道德層面接近“完人”的藝術家對子女是冷漠的,激進勇敢的理想主義者在空想中沉淪,被父母視爲失敗者的兒子是給弟妹們帶來情感慰藉的“最好的大哥”,渾身是刺的老母親用強硬的方式保護女兒,通透智慧的女子兩次放棄同一段感情……他說:“小說家不是解決問題、給出結論的人。我在想象中探索這些人物在特定的時刻爲何做出這樣而非那樣的抉擇,這場探索不見得能讓我和讀者更瞭解這些人,也許一本小說讀到最後,我們更看不清這羣人。這是生活。”就像他掛在脖子上的那副眼鏡,當他舉起左右不同的鏡片或架起一雙鏡片時,同樣的事物便看起來不盡然相同,這恰是他在小說中反覆施展的“魔術”。

逝去的聲音,逝去的生活

託賓用小說的形式喚回托馬斯·曼:“一個癡迷於小說藝術的寫作者,他始終關心私人的生活和普通人的內心世界,但是外部世界的暴力反覆摧毀他的夢想。”

曼在25歲發表的處女作《布登勃洛克一家》是公認的傑作,託賓提醒讀者,這是少年視角下的家族史。“他寫德國北海之濱一個五代經商的家族,這是往來於歐洲和南美販賣蔗糖的商賈世家。曼的母親是來自巴西的混血女子,熱帶女孩在陰沉寒冷的德國北方定居,她不斷在想象中重溫茂密的雨林和晴朗的藍天。兒子從母親這裏繼承了重建失去之物的想象力。父親在他14歲時病亡,家族產業被變賣,母親帶領孩子南遷慕尼黑,曼從呂貝克的小王子變成喪失家園的無名之輩。他失去了一切,這成就寫作的開始。他用小說家的方式,在想象中重建失去的呂貝克,他在《布登勃洛克一家》中重建了他的童年和祖輩的生活。”

納粹崛起讓這個抗拒進入公共生活的藝術家再次一夕間失去一切,包括兩棟在慕尼黑的房子,在德國的存款和大量手稿。曼在1933年逃亡瑞士,從此再也沒有重返德國生活。託賓並不修飾曼的怯懦,他的軟弱不被妻子之外的任何家人理解,但他同時在小說和現實中爲曼辯護:“他拒絕被脅迫着表態、不加入任何陣營,他用未被納粹污染過的德語發出公開信,那些時刻,他代表了德國傳統文化中未被扭曲的體面、理性和人文主義。”

曼在戰時流亡美國,當全世界討論“把德國變成去工業化的農場或花園”,他一再呼籲戰後從德國的人文主義傳統中重建這個國家。然而,戰後德國被分成兩半。曼不顧美國政府的威脅,堅持重訪在東德的魏瑪古城。於是,這個被納粹憎恨的作家,戰後成了被美國政府厭惡的人,他不得不77歲高齡變賣加州房產,遷居瑞士。

託賓注意到,曼在風燭殘年的自我流放中,他最後一部未完成的長篇小說《大騙子克魯爾的自白》是了不起的喜劇。這個老人揹負着與納粹、集中營和流亡有關的慘烈往事,而他在死亡靠近時,用狂歡的口吻寫出一本關於歐洲邊緣人的奇妙故事會,他的文字召回中世紀以來流淌在民間口頭文學中的活力和生命力,幽默戰勝暴力,給那片滲透了罪惡和恐怖回憶的土地帶來啓明。《大騙子克魯爾的自白》宛如《布登勃洛克一家》多年以後的餘韻,這一次,曼在想象中重建的不僅是他的童年和家族往事,他重建了歐洲的童年。

託賓有意識地抗拒“捕捉時代縮影的宏大敘事”,他對托馬斯·曼的着迷源於對他私人生活的好奇,而隨着《魔術師》寫作的深入,他不得不承認,在曼的身上看到“一個了不起的歐洲故事”。當他寫到曼僑居洛杉磯,想象他的小兒子組建的室內樂隊在家中演奏貝多芬a小調絃樂四重奏。“不是貝多芬充滿激情的交響樂,也不是壯烈輝煌的瓦格納的詠歎調,而是這首內省、低迴的四重奏喚起曼的鄉愁和反思,當他聽到這首悲傷但優美的曲子,彷彿聽到他在現實中失去的歐洲又回來了,過往的聲音和過往的生活被這音樂喚回了。”託賓在小說中一次次嘗試的,恰似貝多芬的這支四重奏——喚回消逝的聲音和消逝的生活。