夜讀 | 在水岸山居遇見沈周和沈從文

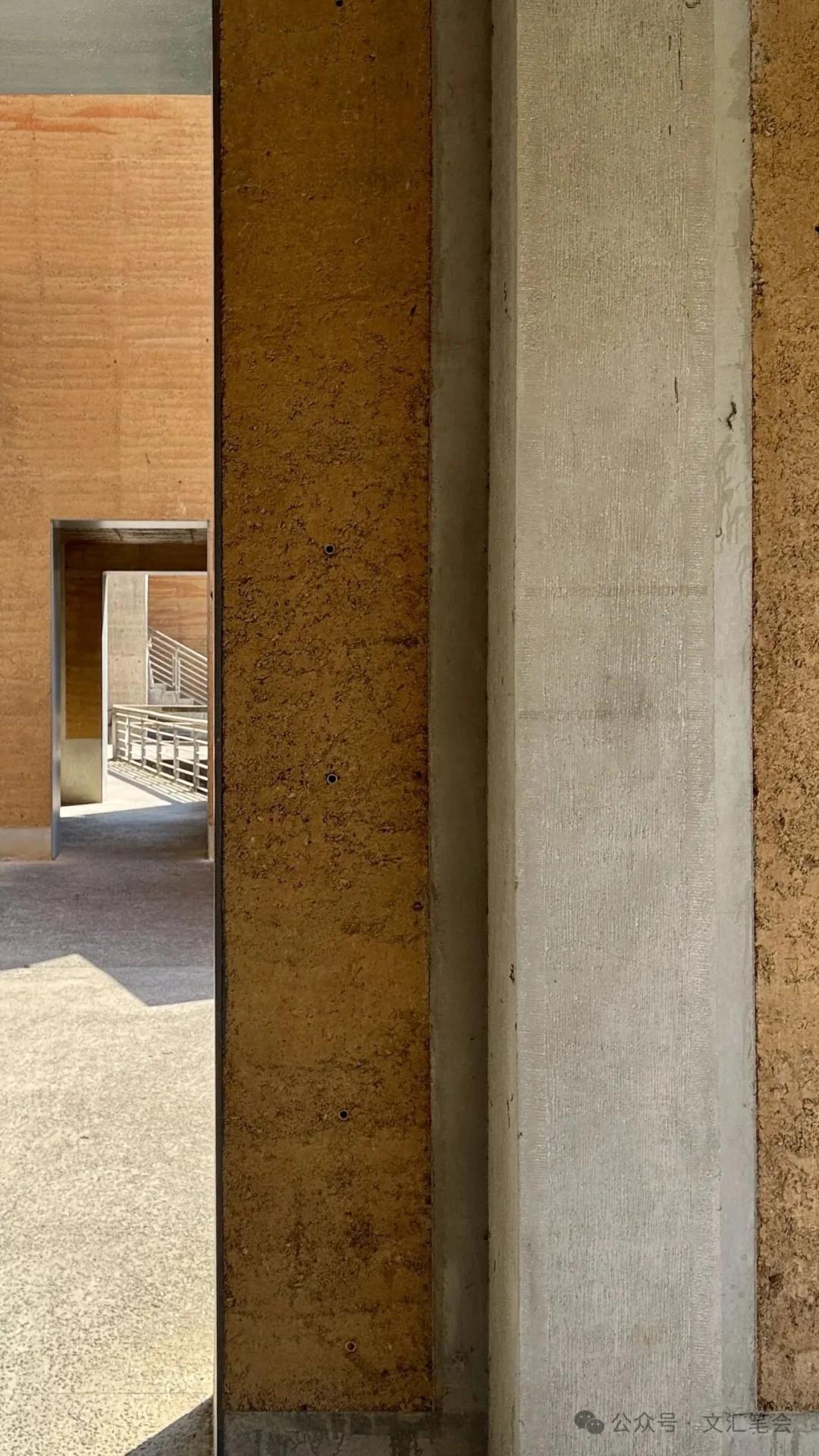

水岸山居(上圖),又名“瓦山”,是中國美術學院象山校區裏最具特色的一幢建築。

訪水岸山居,最好是在入夜時分。黃昏的空氣就像存了千年的宣紙,夜色如墨浸染,直至沒有絲毫留白。所見從“清”“淡”轉“重”“濃”,終至“焦”,是中國古代畫論裏墨的五色,也是夜的層次。沿着一折一折的長廊走走停停,月與星相輝映,木構瓦屋連綿如山,若隱若現。所見時而“平遠”,時而“深遠”,時而“高遠”,是中國古代畫論裏的透視法,也是你的目光——是時間,更是空間。

水岸山居實景

一

水岸山居不會薄待每一位夜訪的人。它將爲你開啓一場穿越時空的旅程。

第一站,你將去往1987年,湖南西部,沅水邊。

你會遇見一位名叫王澍的年輕人。他才24歲吧,正在南京工學院(今東南大學)建築系攻讀碩士學位,這會兒理應在構思畢業論文,卻偏偏被沈從文的《湘行散記》吸引,背上行囊,就來到這裏。

《湘行散記》收錄了沈從文在1934年、1935年間發表的十多篇散文。這些散文連綴,構成了一部湘西山水冊頁,還原了中國現代文學史上最著名的旅行之一——1934年1月,闊別故鄉十多年的沈從文第一次回到湘西,回到鳳凰。

王澍試圖與沈從文“對話”:循着《湘行散記》記錄的行程,沿着沅水,一村一站地走,完成一次三個月的旅行。在旁人看來,他異乎尋常的熱情多少有些一廂情願,近百天的行程也不免寂寞甚至孤絕。沒有人知道——或許連王澍自己也不知道——沈從文早就“邀請”了他,“邀請”和他一樣的年輕人。

沈從文在1934年春天寫作的《〈邊城〉題記》裏,描述過他心中的理想讀者:“他們真知道當前農村是什麼,想知道過去農村有什麼,他們必也願意從這本書上同時還知道點世界一小角隅的農村與軍人。我所寫到的世界,即或在他們全然是一個陌生的世界,然而他們的寬容,他們向一本書去求取安慰與知識的熱忱,卻一定使他們能夠把這本書很從容讀下去的。”在返鄉途中給妻子的家信裏,沈從文更直接地表達了對熱心創作的年輕人的邀約:“不是有人常常問到我們如何就會寫小說嗎?倘若許我真真實實的來答覆,我真想說:‘你到湘西去旅行一年就好了。’”青年王澍未必讀過《〈邊城〉題記》,遑論1992年才公開出版的家信,但就在機緣巧合中,他回應了沈從文半個多世紀前的邀約。

一開始,王澍是被《湘行散記》中的風景描寫吸引。故鄉山水深深滋養了沈從文的創作。恰如他的表侄、藝術家黃永玉所言,“他是利奧納多·達·芬奇類型的人,一個小學甚至沒有畢業的人,他的才能智慧究竟是從哪裏來的?我想來想去,始終得不到準確結論,賴着臉皮說,我們故鄉山水的影響吧”。沈從文對湘西山水的愛流淌在文字裏,景物描寫的雅緻、清新、雋永自毋庸多言。

可真的來到湘西后,王澍才發現打動他的並非風景,而是他未曾見過的完整的中國傳統民間世界。他在一處名爲洞庭溪的湘西村落長久停留。“從江船上看,極美的一個村子,沿江都是吊腳樓,但和其它沿江的村子也無大的不同。可一旦走進村子,我們就完全被震撼,那完全是一個未曾見過的世界。所有的房子,上百棟,連同所有街道、巷子,沒有遺漏,全部被連綿起伏的木構瓦屋面覆蓋,以至從外看村子是彩色的,從內看村子幾乎是一種泛黃的黑白色調。只是屋頂缺了瓦的地方,有幾十道很細的光線射下來。”人、建築、自然三者渾然相生的湘西世界徹底顛覆了王澍此前接受的學院教育。岸邊連綿數百米的吊腳樓,令他驚歎:“這是我見過的多雨地區最極端的氣候適應案例,顛覆了我關於中國建築史的固有知識。洞庭溪根本就不是一個村子,它直接就是一個巨大的房子。”吊腳樓的獨特形制——“連綿起伏的木構瓦屋面”——更讓他意識到滲透現代理唸的建築史教材與中國民間建築實存之間的鴻溝。

可以想見,“完全被震撼”後的王澍再讀《湘行散記》,會有多少新發現。譬如,名篇《鴨窠圍的夜》中經典的景物描寫:

這地方是個長潭的轉折處,兩岸皆高大壁立的山,山頭上長着小小竹子,長年翠色逼人。這時節兩山只剩餘一抹深黑,賴天空微明爲畫出一個輪廓。但在黃昏裏看來如一種奇蹟的,卻是兩岸高處去水已三十丈上下的吊腳樓。這些房子莫不儼然懸掛在半空中,藉着黃昏的餘光,還可以把這些希奇的樓房形體,看得出個大略。這些房子同沿河一切房子有個共通相似處,便是從結構上說來,處處顯出對於木材的浪費。房屋既在半山上,不用那麼多木料,便不能成爲房子嗎?半山上也用吊腳樓形式,這形式是必需的嗎?然而這條河水的大宗出口是木料,木材比石塊還不值價。因此即或是河水永遠漲不到處,吊腳樓房子依然存在,似乎也不應當有何惹眼驚奇了。但沿河因爲有了這些樓房,長年與流水斗爭的水手,寄身船中枯悶成疾的旅行者,以及其他過路人,卻有了落腳處了。

翠色逼人的竹子、深黑的山影、半山上造型奇特的吊腳樓、吊腳樓中的人……觸目所見無不令人心醉。可沈從文真的在“寫景”嗎?他力圖呈現的已不是風景本身——準確地說,不是現代意義上的對象化的風景——而是自然、建築、人和諧共生的“齊物”世界。

沈從文對湘西吊腳樓的接連發問,更透露他近乎藝術家、建築師的目光。實際上,沈從文對民居的關注並非一時興起。凝聚古老智慧的民居一直是他力圖追尋的理想民間世界的一部分。甚至在遠離主流文壇、埋首文物研究的後半生,他仍舊熱衷“勾勒”旅途中所見的庭院房舍。2002年出版的《沈從文全集》就收錄了他五六十年代在濟南、蘇州、長沙、江西茨坪等地繪製的民居速寫。這些速寫畫只向最親密的家人展示過。青年王澍自然不瞭解這一面的沈從文,但並不妨礙他和沈從文將目光投向同一處風景、同一處民居,獲得同樣的啓悟——就像青年王澍也並沒有意識到,自己長久駐足的洞庭溪正是鴨窠圍所在地,而沈從文也正是在鴨窠圍致信妻子,向後世發出前往湘西的邀約。

二

第二站,你將去往1934年1月,湖南西部,由常德過桃源的山路。

你會遇見32歲的沈從文。這時的他理應處在一生幸福的巔峯:剛在北京安了家,和追求多年的佳人成了婚,事業也漸入佳境。然而,一封母親重病的急電,卻讓他不得不告別新婚妻子,放下寫到一半的《邊城》,獨自踏上返鄉旅程。

這本是一次枯索苦悶的旅行,卻因爲偶遇的新朋舊友,顯出些許趣味。比如,此刻坐在他身側的戴水獺皮帽子的老友。可真是一位妙人!他愛玩字畫,也愛說“野話”,正熱忱地邀請沈從文對湘西風景發表“評論”。與這位老友的相遇後來被沈從文寫成散文《一個戴水獺皮帽子的朋友》,成爲文集《湘行散記》的開篇。其中,兩人有關風景的對話,更近乎這本“山水冊頁”的“引言”。

從汽車眺望平堤遠處,薄霧裏錯落有致的平田、房子、樹木,皆如敷了一層藍灰,一切極爽心悅目。汽車在大堤上跑去,又極平穩舒服。朋友口中糅合了雅興與俗趣,帶點兒驚訝嚷道:

“這野雜種的景緻,簡直是畫!”

“自然是畫!可是是誰的畫?”我說。“牯子大哥,你以爲是誰的畫?”我意思正想考問一下,看看我那朋友對於中國畫一方面的知識。

他笑了。“沈石田這狗肏的,強盜一樣好大膽的手筆!”

我自然不能同意這種讚美……我在沉默中的意見,似乎被他看明白了,他就說:

“看,牯子老弟你看,這點山頭,這點樹,那一片林梢,那一抹輕霧,真只有王麓臺那野狗乾的畫得出!”

荒嬉幽默的筆觸下,沈從文山水畫家般的目光隱約可辨。在他看來,湘西的自然景緻不僅是現代漢語書寫的對象,還是山水畫傳統在現代中國的實存,是古典文脈與當下緊密聯繫的現實依據。也難怪沈從文常將文學創作與“作風景畫”相比附,晚年的他甚至自述個人創作從中國古代美術作品中獲得的啓示,“遠過直接從文學上得到的啓發還加倍多”。真實的湘西世界和中國山水畫傳統共同啓悟作家走向成熟。

王澍無疑也有着類似的目光。他自敘在湘西的經驗恰如“觀看一張典型北宋山水畫”,“人們大多以爲這種看畫就和看一張西洋油畫類似,只是站在幾米外看,卻不知,看山水畫是一種特殊的經驗。在外看,可稱‘山外觀山’,但更要緊的,是走入畫中去遊,我稱爲‘山內觀山’”。

湘西之行後,把一張典型的山水立軸做成建築,成爲隱伏王澍心底的頑念。他開始有意識地挖掘中國山水畫中適用於建築空間的視覺語言;用他自己的話說,即將傳統山水畫的“觀山畫法”轉化爲建築設計的“如畫觀法”;而“如畫觀法”的核心元素之一,是視線——他要找尋一種屬於當代中國建築的視線。

三

第三站,你將去往1492年農曆七月十六的凌晨,蘇州城,一處修竹廕庇的房舍。

你會遇見66歲的沈周。你早就想拜訪他了。沈從文那“戴水獺皮帽子的朋友”曾說起他,就像說起一位相識多年的老友;王澍在建築隨筆裏也不止一次提到他,提到他的《夜坐圖》,提到中國文人畫史上那場不朽的失眠:“他有一張畫描述了自己的生活狀態,山中一片樹林,幾間瓦舍,其中一棟中堂門開着,裏面端坐外望的應該就是沈周,畫上文字談到這是一幅夜景,沈周喜歡夜半三更起來,獨坐堂中,靜聽屋外的風聲雨聲,那視線穿透山林,看淡了外面喧囂的世界。”

沈周《夜坐圖》(局部)

你不忍打擾這位靜坐無言的老者,只好隔着山石,隔着草木,藉着月光,去張望,去打量。你想看清他的臉,看清藝術家暮年的風姿。但就像打量《夜坐圖》中那看不清五官的小人兒——耳順之年的藝術家已懶得細緻摹繪自己的五官——最後,你只能得到一個模糊的印象。

也正是這模糊的印象,給予後世想象的無限可能。

比如,1934年1月的某個寒夜,夜泊辰河的沈從文凝視着夜幕山水,寫下名篇《鴨窠圍的夜》的底稿——這是沈從文的目光,也是他用文字想象出的山水畫家的目光。

比如,2010年前後,王澍在構思中國美術學院最後一幢建築時,不止一次想起沈周的目光,想起《夜坐圖》,想起藝術家的目光如何穿透山林,穿透夜,穿透世間喧鬧的一切。他決意將沈周的目光變成建築。沈周“夜坐觀山”的視線被他分解成四種向度:“隔河望問是第一種;居停外望是第二種;南北穿越是第三種;東西穿越是第四種。”四種向度共同決定了建築“如山”的存在形態。王澍也不止一次想起沈從文的目光,想起湘西連綿的吊腳樓和樓內泛黃的光線、黑白的色調——這也是《夜坐圖》的光線與色調。他決意將沈從文的目光也融入建築,以連綿起伏的木質結構作爲它的“瓦面”——這是王澍的目光,也是他用建築想象出的沈周的目光、沈從文的目光。

這幢建築後來被命名爲“水岸山居”。王澍卻更願意叫它“瓦山”,因爲它有着“如山”的形態和“瓦面”的結構。“瓦山”承載着一種屬於中國人的視覺傳統,它來自中國文人山水畫《夜坐圖》,也來自呈現中國傳統民間世界的《湘行散記》。循着這一傳統,靜坐“瓦山”的當代人王澍得與1492年獨坐山林的沈周目光相通,得與1934年夜泊鴨窠圍的沈從文目光相通——王澍傾心於沈周“夜坐觀山”的視線時,沈從文1934年在湘西“夜泊觀山”的目光何嘗不是疊映其中?蘊於“瓦山”的“隔河望問”視線何嘗不是1987年湘行經驗的映現?當代人王澍與沈周神思相通之時,何嘗不是回應沈從文1934年置身故鄉山水的凝眸?

水岸山居實景

最後,請你回到水岸山居,回到此時此刻。

你會發現,前人的目光構成了眼前的建築。而你,夜訪水岸山居的當代人,也可依據這“瓦山”想象他們的目光。建築是時間與記憶的物質實存。或許在某個瞬間,你的目光也能穿透時間與記憶的層累,遇見他們的目光。此後,無論身在何處,在遠方,甚至在異國,你都會記得與沈周、與沈從文目光交匯的一夜與永恆。

來源 丨文匯筆會

作者丨劉媛

編輯丨蘆李娜